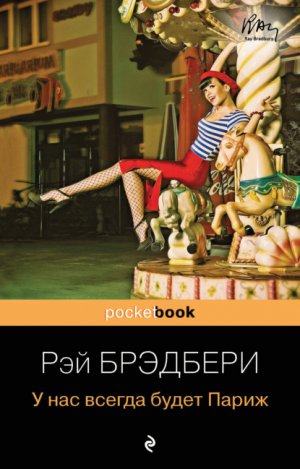

У нас всегда будет Париж Брэдбери Рэй

Как-то в Париже, душной июльской ночью с субботы на воскресенье, около двенадцати, я собрался пройтись своим любимым маршрутом, который неизменно начинался от собора Парижской Богоматери, а заканчивался подчас у самой Эйфелевой башни.

Жена в тот вечер легла рано, часов в девять, но словно почувствовала, когда я был в дверях, и сказала:

— Можешь не спешить, но купи мне пиццу.

— Заказ принят: одна пицца, — сказал я и вышел в коридор.

Из отеля мой путь лежал на другой берег Сены, к собору Парижской Богоматери; я заглянул в Шекспировскую книжную лавку и повернул обратно по бульвару Сен-Мишель в сторону уличного кафе «Два маго», где Хемингуэй — поколение с лишним тому назад — угощал своих друзей граппой, перно и Африкой.

Наблюдая за толпами парижан, я немного посидел в кафе, заказал перно, потом пиво и двинулся в сторону набережной.

Улица, идущая от «Двух маго», больше напоминала узкий проезд между рядами антикварных магазинов и художественных салонов.

Здесь я оказался практически в одиночестве, и вдруг вблизи Сены произошло нечто из ряда вон выходящее — пожалуй, никогда в жизни со мной ничего подобного не бывало.

Я понял, что за мной следят. Но слежка велась довольно странно.

Оглянувшись, я не увидел ни одной живой души. Посмотрел вперед — и метрах в сорока заметил молодого человека в летнем костюме.

Вначале мне и в голову не пришло, что это не случайно. Но, задержавшись у одной из витрин, я поднял взгляд — и обнаружил, что он, теперь метров с тридцати, наблюдает за мной через плечо.

Стоило нам встретиться глазами, как он зашагал дальше, но через некоторое время, замедлив шаги, оглянулся.

Когда мы обменялись молчаливыми взглядами еще несколько раз, у меня уже не осталось никаких сомнений. Вместо того чтобы следовать за мной по пятам, незнакомец шел впереди и оглядывался, не теряя меня из виду.

Так мы прошли целый квартал и в конце концов на перекрестке поравнялись.

Это был рослый, стройный блондин, достаточно привлекательный, по всем признакам — француз; спортивная фигура выдавала в нем не то пловца, не то теннисиста.

Я даже не сумел разобраться в своих ощущениях. Приятно, лестно, неловко?

Столкнувшись с ним лицом к лицу, я помедлил и обратился к нему по-английски, но он лишь покачал головой.

И тут же заговорил со мной на французском; теперь уже я покачал головой, и мы оба посмеялись.

— Французский — нет? — уточнил незнакомец.

Я стал мотать головой.

— Английский — нет? — спросил я, и он снова качнул головой, и мы оба расхохотались, потому что стояли одни среди ночи на парижском перекрестке, не могли обменяться даже парой слов и плохо понимали, что нас туда привело.

Наконец он указал рукой в сторону бокового переулка.

При этом он произнес какое-то слово — мне послышалось имя Джим. В растерянности я покачал головой.

Незнакомец повторил, а вслед за тем пояснил:

— Жимназиум, спортзал, — сказал он, еще раз махнул рукой в ту же сторону, сошел с тротуара и оглянулся, чтобы меня не потерять.

Я стоял в нерешительности, пока он переходил через дорогу. На другой стороне он вновь обернулся в мою сторону.

Ступив на мостовую, я направился к нему, спрашивая себя, зачем искать приключений на свою голову. И молча повторил: «Какого дьявола меня туда несет?» Париж, глубокая ночь, духота, случайный прохожий меня поманил — и куда? Какой, к черту, спортзал? А вдруг я оттуда не вернусь? Нет, в самом деле, что за безумие — в чужом городе увязаться за чужим человеком?

Это меня не остановило.

Мы поравнялись в середине следующего квартала, где он меня поджидал.

Кивнув в сторону ближайшего здания, он повторил слово «жимназиум».

Увидев, что он спускается по ступенькам в подвал, я поспешил за ним. А он достал свой ключ и кивнул, приглашая меня в темноту.

Действительно, это был небольшой спортивный зал, оснащенный стандартным инвентарем: тренажеры, гимнастический конь, маты.

Любопытно, подумал я и шагнул вперед; мой провожатый запер за нами дверь.

Сверху доносились приглушенные звуки музыки и чьи-то голоса; не успел я и глазом моргнуть, как почувствовал, что на мне расстегивают рубашку.

Я стоял в темноте; меня прошибла испарина, по лицу стекали ручейки пота. Слышно было, как незнакомец, не двигаясь с места и не произнося ни слова, снимает с себя одежду — и это происходило в Париже, глухой ночью.

У меня в голове опять мелькнуло: «Какого черта?»

Парень шагнул вперед и почти коснулся меня, но в этот миг где-то рядом открыли дверь, кто-то разразился смехом, поблизости отворилась и захлопнулась еще одна дверь, сверху послышался топот, хор голосов.

От неожиданности я вздрогнул; меня затрясло.

Должно быть, незнакомец это почувствовал: вытянув руки, он положил их мне на плечи.

Казалось, нас охватила одинаковая растерянность, и той глухой парижской ночью мы приросли к месту, глядя друг на друга, словно незадачливые актеры, забывшие свой текст.

Сверху долетали раскаты смеха и звуки музыки; похоже, там откупоривали шампанское.

В полумраке я заметил, как с его носа сорвалась капля пота.

Сам я, до кончиков пальцев, тоже был весь в поту.

Так мы и стояли без движения, пока он на французский манер не повел плечами; я тоже пожал плечами ему в ответ, и мы опять негромко посмеялись.

Он подался вперед, взял меня за подбородок и молча поцеловал в лоб. Потом, отступив на шаг, потянулся куда-то в темноте и накинул мне на плечи рубашку.

— Bonne chance, — прошептал он; а может, мне это только послышалось.

На цыпочках мы двинулись к выходу. Незнакомец приложил палец к губам, сказал «тсс» и выбрался вместе со мной на улицу.

А дальше мы шли бок о бок по узкому проезду, который тянулся от кафе «Два маго» в сторону набережной Сены, Лувра и моего отеля.

— Надо же, — выдохнул я. — Провели вместе полчаса — и даже не познакомились.

Он бросил на меня непонимающий взгляд, и что-то подсказало мне ткнуть его пальцем в грудь.

— Ты Джейн, я Тарзан, — сказал я.

Услышав это, незнакомец разразился смехом и стал вторить мне:

— Я Джейн, ты Тарзан.

Мы захохотали, впервые за все это время стряхнув напряжение.

Он приблизился, как в прошлый раз, молча поцеловал меня в лоб, а потом развернулся и зашагал в другую сторону.

Когда нас разделяло метра три-четыре, он выговорил на неуверенном английском, не глядя в мою сторону:

— Как жаль.

Я ответил:

— Да, очень жаль.

— В другой раз? — спросил он.

— В другой раз, — отозвался я.

И он скрылся из виду; больше некому было вести меня за собой.

Я вышел на набережную Сены и, минуя Лувр, вскоре добрался до отеля.

Было два часа ночи, но духота не отступала; уже в дверях нашего люкса я услышал шорох простыней и голос жены:

— Забыла спросить: ты билеты купил?

— Конечно, — ответил я. — Летим во вторник на «конкорде», дневным рейсом до Нью-Йорка.

Жена явно успокоилась, а потом со вздохом сказала:

— Господи, как я люблю Париж. Давай на будущий год сюда вернемся.

— «У нас всегда будет Париж», — подтвердил я.

Раздевшись, я присел на краешек кровати. Жена, лежа на своей половине, спросила:

— А пиццу принес?

— Пиццу? — рассеянно переспросил я.

— Как ты мог забыть? — расстроилась жена.

— Сам удивляюсь.

Я почувствовал легкое жжение над бровями и коснулся рукой середины лба, куда меня поцеловал на прощанье незнакомый парень, устроивший за мной слежку, чтобы указывать путь.

— Сам удивляюсь, — повторил я, — как меня угораздило. Черт его знает.