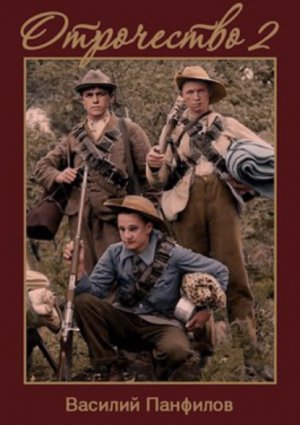

Отрочество 2 Панфилов Василий

А ета… ну иконы писать с такой, чисто Богоматерь молоденькая! Ещё раз перекрестившись, он немного пришёл в себя и принялся отвечать.

Часом позже, обсыпанный с головы до ног персидской ромашкой и необыкновенно вкусно сытый, как и не помнил за последние годы, Серафим пил уже четвёртую чашку самонастоящево чая! Даже и не спитово! Кому и рассказать, а?!

Батюшка за такое и епитимью наложить может, за трапезу с жидами. А сказать про мыслю иконописную, так и тово… даже и на исповеди!

Гостеприимная Песса Израилевна (дал же Бог имячко!) потчевала ево жидовскими сладостями, подсовывая всё новые и новые. Вкусные, страсть! Сладкие.

И ета… крестьянин с превеликим трудом заставил свои глаза коситься помимо волнительной груди жидовки, натягивающей ткань. Тоже — сладкая! Наверное.

А хозяйка с дочкой, мешая русские слова с нерусскими, заспорили жарко, куда ж лучше устроить ево, Серафима? Потому как в одном месте платят получше, но мастера — собаки злые! В другом заработки так себе, но койку в рабочей казарме дают, а ещё — кормят.

У мужика в ушах звенело от криков и разных возможностей, а голова сладко и сыто кружилась. Ето вот по ево душеньку спорят, как лучше обустроить?! Оюшки…

— Ша! — мать хлопнула ладонью по столу, прерывая спор, — завтра зайдёт Сэмен Васильевич, вот тогда и да! А пока не будем гонять воздух языками!

Устроили Серафима в сыроватом полуподвальчике, закидав небольшую печурку в углу каменным углём.

— Здесь переночуешь, — деловито хлопотала жидовка, стеля ему постель, — сыровато, но быстро протопится, ты не смотри! Только ничего не трогай, ладно? Это Егоркины вещи, его мастерская. Он когда приезжает, вечно возится, мастерит што-то. Хобби!

— Ага, ага, — мужик быстро кивал, лупая по сторонам глазами и дивясь увиденному. Струмента, даже и на вид дорогущево — тьма! Такой продать, так небось хозяйство можно поднять — ого! А то и не одно.

— Так ето… а хоби, оно што? — осторожно поинтересовался мужик, подозревая не вполне приличное слово.

— Рукоделье для удовольствия, не для заработка — пояснила Песса Израилевна, отчево у Серафима ажно в висках волной — вж-жух! Вот стока денжищь… это как бабки? Поиграться?!

— А… кхе-кхе… не скрадут? — хрипло поинтересовался он.

— У Егора?! — хозяйка удивилась так, што у крестьянина отшибло всё желание спрашивать. И только в голове…

«— Ишь… взлетел…» — и острое облегчение от тово, што он — Серафим, сироту не забижал никогда. Потому как… потому. Вот!

Мысли ево окончательно запутались, и очнулся он уже с массивным узлом чистой одежды в руках.

— Мужа покойново, — пояснила жидовка, чуть вздохнув, — тебя мальчишки в баню проводят, да и переоденешься там в чистое, а я уж твоё постираю.

— Агась… благодарствую! — спохватился он, кланяясь низко, — От всей, значица…

Вечером, лёжа на постели в жарко натопленном полуподвальчике, чистый и благостный, сызнова наетый от пуза и напитый чаем со всякими жидовскими вкусностями, Серафим переживал крушение старово мира.

«— Жидовка, значица, — вяло текли мысли, — и так… и сама такая гладкая баба, хе-хе… Дажить если хвост и поперёк там всё, я бы… ух!»

Закурив и окутавшись махорошным дымом, он думал, думал, думал…

«— Поглядим, — решил он, зевая, и затушив цигарку о ладонь, положил окурок на табуреточку возле топчана, и повернулся набок, начиная засыпать, — как оно выйдет-то… дальше…»

— За вашу и нашу свободу, — повторил полицейский офицер, вперив взгляд в лежащую перед ним фотографию в газете и с силой растирая занывшие виски, — да уж, клубочек выходит тот ещё! Полячишки, староверы, социалисты, жиды… теперь ещё и буры!

В голову пришла было мысль, что Пономарёнок мог просто повторить красивые, невесть где читанные слова, не понимая смысла, но… нет! Офицер тряхнул головой, отбрасывая заведомую нелепицу.

— Панкратов в полиции на особом счету, — начал рассуждать он вслух, продолжая растирать виски и всё никак не в силах уцепить за кончик этого клубка, — да и…

Он замолк, опасаясь даже наедине произносить вслух запретное.

— Пономарёнок озвучил то, что слышал! Так… — офицер не глядя достал портсигар и раскурил папироску, не отрывая глаз от фотографии, которую уже выучил до мельчайших деталей.

Откинувшись назад, он прикрыл воспалённые глаза, мысленно выстраивая версии одну интересней другой.

«— Мальчишка — проект, — вяло думал он, смоля папиросу одну за одной, и ощущая едкую табашную горечь, вяжущую язык, — это я могу констатировать уверенно. А вот чей?!»

— А может… — он приоткрыл глаза, — общий? Российская Империя в её нынешнем виде…

Офицер устало опустил плечи и снова потёр виски, но тянущая боль прочно поселилась в голове.

— Российская Империя в её нынешнем виде, — повторил он, и добавил еле слышно после короткого молчания, — мешает решительно всем…

Глава 16

Потерпев неудачу в бурском посольстве, молодые люди вышли на улицу, изрядно раздражённые как самим отказом, так и весьма прохладным приёмом.

«— В России полным ходом идёт запись добровольцев в бурскую армию» — процитировал Николай газету с мрачной язвительностью, ёжась под ледяным петербургским ветродуем, — Как же! Люди за их свободу, а они… и-эх!

Сплюнув с одесским шиком на мостовую, он тут же засмущался осуждающего взгляда случайного прохожего, заалев всем лицом. Вздохнув, Корнейчук начал кусать губу, занимаясь душевным самоедством.

Мутная волна бурского патриотизма, поднятая прессой доброй половины мира, всколыхнула в людях желание защищать справедливость в Южной Африке — так, как они её понимали. Мнилась если не красная дорожка под фанфары, расстеленная доблестным русским добровольцам от благодарных потомков голландских и французских гугенотов, то хотя бы элементарная поддержка.

Действительность же оказалась прозаичной и серой, и прохладный приём, оказанный в бурском посольстве молодым людям, скребком прошёлся по юношескому самолюбию. Ни материальной поддержки, ни даже и моральной, что особенно обидно.

Добираться своим ходом до Марселя решительно не на што, денег впритык на третий класс до Одессы, да и то — не пито, не едено…

Представив, как они возвратятся в Одессу не солоно хлебавши, грязные и оборванные, Корнейчук передёрнулся от внутренней боли. А ещё письма! При отъезде написал пафосное донельзя, высокопарное и откровенно неумное, и потом — на вокзалах отправлял, чуть не всем знакомым. Порыв чувств, эйфория! Борец за свободу… и такой афронт! А сколько чувств, сколько экспрессии!

Высокопарные слова о собственной могиле в чужом краю, обещания… Ах, сколько писано обещаний! Высокая поэзия чувств, обнажение души, чеканные фразы… и позор возвращения?!

— Так, — сказал неожиданно сощурившийся Житков, стоявший до того бездвижно, статуей Командора, — пошли-ка в порт!

— На хрена?! — Николай, заведённый собственными отчаянными мыслями, экспрессивно вывернул пустые карманы, — Денег у нас на двоих — один раз в трактире нормально пообедать, осталось только одежду с себя продавать.

— Просите, и дано будет вам[33], — отозвался Борис, — Ну?!

— Вот так просто?! — уставился на него друг.

… — вот так просто, — повторил Корнейчук растерянно, глядя с борта парохода на тающий в тумане Петербург.

Просто пойти в порт, и честно, от всей души — добровольцы, хотим попасть в Южную Африку, сбор в Марселе, готовы отработать проезд. Всё! Один отказ, второй… взяли.

— Не стой, Коля! — подбодрил его Житков, бодро надраивая медяшки, — Работа сама себя не сделает!

— Ищущий находит, — задумчиво сказал Корнейчук, и покосившись на маячившего вдали боцмана, взялся за работу. Никакой оплаты, условия жизни и труда совершенно скотские, а половина экипажа, согласно теории Ломброзо — каторжники, которые только чудом и попустительством закона пребывают пока на свободе.

Рожи! Уж на что в Одессе полно интернационального уголовного сброда, но и там — поискать. А здесь — полпарохода. Сброд!

Сойдя на берег в марсельском порту, они решительно направились в город, не теряя ни единой минуты в чадной грязи. Корнейчук хмыкал смущённо, косясь на матросский рундук, подаренный одним из таких… пребывающих. В груди его теснились самые высокие чувства.

«— Люди куда лучше, чем кажутся на первый взгляд, — возвышенно думал он, шлёпая по лужам прохудившимся ботинком и не замечая этого, — а просто — среда! Когда думаешь даже не о пропитании, а об элементарном выживании, поневоле озлобишься. А стоит только дать им возможность проявить свои лучшие человеческие качества…»

— Нам, Коля, в один из комитетов нужно, — прервал его размышления приземлённый Борис, и Корнейчук сразу ощутил промокшие ботинки, заругавшись про себя и на себя, — Добровольцы делятся на две категории — те, кто едет за свой счёт, и те, которые за чужой.

— На средства, собранные комитетами, — кивнул несколько уязвлённый Николай, который так же расспрашивал моряков и знал ничуть…

… ну, может и похуже, самокритично признал он. Расспрашивал он как бы не побольше Бориса, но как-то так выходило, что… всё больше не о том. Об интересном, а не о необходимом.

Благожелательное отношение моряков к добровольцам пробило его вечную застенчивость, и уже через день вёл он себя с ними, как с давно знакомыми и априори хорошими людьми. Да… интересные были разговоры, но чаще всё-таки — не о нужном.

— Среди добровольцев, — чуть усмехнувшись, продолжил хорошо знающий своего друга Житков, — много людей состоятельных, относящихся к этой войне как к спорту или охоте. Возможность пощекотать нервы, повесить на стену пробитый пулей шлем британского колонизатора и сфотографироваться на фоне подбитой пушки.

— Вторая группа, — Житков еле заметно усмехнулся, — всевозможная сволочь, всё больше из тех, кто хочет половить рыбку в мутной воде южноафриканской войны.

— Я так понимаю, — несколько нервно усмехнулся Николай, — нам во вторую?

— А куда деваться? — приподнял бровь Житков, усмехнувшись кривовато, и Корнейчук с холодком в груди понял, что его вечно невозмутимый друг, бравирующий жёсткой верхней губой[34]… боится. И странным образом, это добавило ему… нет, не спокойствия и уверенности, а скорее — ответственности и взрослости. Разом.

— Пойдём, Боря, — хмыкнул он, расправляя костлявые плечи, — вливаться в ряды всевозможной сволочи.

Пункт приёма добровольцев им показал первый же спрошенный, проводив туда самолично. Словоохотливый невысокий старик с лихими усами и интересным прошлым с удовольствием ностальгировал, вспоминая «Славные времена» Крымской войны. От некоторых воспоминаний друзей откровенно коробило, но ветерана некогда вражеской стороны они слушали с болезненным, раздирающим душу вниманием.

— Да, молодые люди, — подкручивая усы, ностальгировал будто помолодевший ветеран, остановившись у дверей пункта приёма добровольцев, организованного в одной из обшарпанных контор возле порта, — лет десять назад Жюль ле Блас отправился бы с вами в это славное путешествие, а сейчас — хе-хе, я для этого староват! Буду сидеть в бистро, пить вино, и вспоминать молодых русских добровольцев, отправившихся делать славные глупости на чужую войну. Прощайте!

Приподняв шляпу, он удалился молодцеватой геморроидальной походкой, насвистывая военный марш. Переглянувшись, друзья зашли в большую приёмную, обставленную разнокалиберной, заметно изношенной мебелью из разных гарнитуров, где уже толпились люди разной степени маргинальности.

Негромкий гул голосов, вьющийся табачный дымок, запахи пота и вина, стрёкот пишущей машинки. Обыденно. Ну никакой романтики!

— … нет, нет, и ещё раз нет! — услышали они через неплотно прикрытую дверь, — Граждане собирали средства не для того, чтобы всякие проходимцы могли поправить свои дела, а для помощи бурам! Вон!

Из дверей вылетел головой вперёд алкогольного вида субъект, растянувшись плашмя на нечистом полу приёмной, а вслед за ним высунулся седой, но ещё крепкий, плотный мужчина с военной выправкой, выглядящий как отставной офицер не самых малых чинов.

— Кто ещё нуждается в материальной помощи? — свирепо шевеля усами, начал он, и хищные его, совершенно тигриные глаза, прожгли каждого из присутствующих. Несколько человек, бормоча что-то, резво собрались и покинула приёмную.

— Франсуа! — отставник перевёл взгляд на секретаря, такого же немолодого отставника, по виду прожженного капрала или сержанта из штабных, успевшего по молодости повоевать, заслужив орденские ленточки.

— Да, шеф! — вскочил тот, вытянувшись как бывалый служака, разве што с заметным перекосом на один бок..

— С этой минуты гони в шею каждого, кто покажется тебе бродягой наподобие этого!

— Есть, шеф!

— Добровольцы из России! — Вытянулся Житков, шагнув вперёд, и вслед за ним собезьянничал Корнейчук. Пронизывающий взгляд… кивок…

— … будь моя воля, я бы таких как вы и близко не подпускал, — ворчал отставной майор, оформляя документы, — на войне должны воевать военные, а не необученные мальчишки. Тем более — не маргиналы, у которых руки дрожат без ежедневной дозы абсента, а после принятия оной они более ни на что не годны. Ладно… на фоне других и вы смотритесь молодцами, грамотные хотя бы… Спутайте!

— … откуда ушли, туда и пришли, — усмехнулся Николай, садясь на нижнюю койку и задвигая под неё рундук, — н-да…

— Месье, — зашедший служитель поманил Бориса, — пара моментов в документах, пройдёмте.

Встав было за Житковым, Корнейчук тут же сел назад, устыдившись порыва.

«— Как котёнок за кошкой, право слово!»

Тоскливо покосившись по сторонам, он увидел неприглядный быт матросской казармы в порту, в которую и заселили добровольцев.

Низкие потолки, двухэтажные нары с вроде как выстиранным, многажды штопанным ветхим бельём, на котором сохранились самые подозрительные пятна. Чуть ли даже не… кровь, точно кровь!

Табачный дым, пустые бутылки из-под спиртного, валяющиеся под нарами, сладковатый запах опиума откуда-то из угла, хохот людей, уже сбившихся в компании, и они… вдвоём, а сейчас и один. Среди этих…

— Новенький!? — на койку, не чинясь, присел с размаха уголовного вида молодой француз с испещрённым фурункулами лицом, приобняв Николая за плечи. Он хлопал парня по плечу и спине, отдалялся и приближался, смеялся заливисто и отпускал угрозы. В речи его перемежался парижский шик и какой-то уголовный жаргон, решительно непонятный одесситу.

«— Апаш, — промелькнула вялая мысль у Николая, ощущавшего себя кроликом перед удавом, — раздёргивает».

— Ну-ка, — совершенно подавив волю Корнейчука, апаш без стеснения полез под койку, вытащив рундук, — что там интересного у моего нового друга? Ты ведь мой друг? Или нет?!

Эти слова он буквально прорычал в лицо.

— Д-друг, — выдавил из себя Николай, чувствуя себя ягнёнком перед волком. Хохоток в ответ, похлопыванье по плечу, и нарочито хозяйское поведение апаша, разбирающего его рундучок.

Сценка эта вызвала лишь вялый интерес некоторых добровольцев, да нехорошее оживление из опиумного угла. Подтянулись какие-то мутные типы, выглядящие может не столь же опасно, но откровенно уголовно.

В Одессе Корнейчук знал бы, что и как сказать, да и то… всякое бывало. Здесь же, в чужой среде, он растерялся окончательно.

Апаш тем временем вытащил из рундука фотографии, и начал их разбирать, снабжая комментариями разной степени сальности.

— Славные губки, — гоготнул он, вертя в руках фотографию сестры Маруси, я бы ей… — и он сделал движение бёдрами.

— Отдай!

— Малыш взбунтовался? — заворковал апаш, вытягивая руку с фотографией.

— Отдай! — Корнейчук, вскочив, протяну руки… и получил небрежный отмашку тыльной стороной кисти по губам. Боль привела его в чувство, и будто пелена какая-то слетела.

Одессит с наслаждение врезал апашу в висок костистым кулаком — так, как никогда в жизни! Он много раз дрался, да и куда без этого мальчишке?! Но, будучи натурой чувствительной — никогда в полную силу! Всё время стоял какой-то барьер — то опаска причинить боль человеку, а то — просто стыд, как же он будет потом в глаза однокласснику смотреть!? Сегодня по морде, а завтра — как ни в чём не бывало?!

Апаш начал заваливаться вперёд, вяло засовывая руку в угловато топорщащийся карман, и Николай резко, как учили, схватил его за волосы, и коленом — навстречу! Как учили… Борис, пытающийся научить его не просто приемам английского бокса, а — умению применять его. Егор, Коста…

— Зря ты, парень… — начал один из тех, из опиумного угла, выхватывая нож-бабочку и начиная играть ею. И как по футбольному мячу — по руке! Не думая! Оружие вылетело и запрыгало стальной рыбкой по полу, противно дребезжа.

Шаг навстречу, за грудки обеими руками, и с высоты не такого уж маленького роста, вздёрнув опиумокурильщика на себя — лбом в переносье. Да локтём вдогонку, с зашага, по виску.

— Ты… — начал было третий, — я…

Он отступал, не в силах собраться со словами и мыслями, но Николая уже несло. Шаг… и тяжёлый ботинок врезался в живот, а потом ногами, ногами…

Оттаскивали его впятером, а не разобравшегося Бориса, сходу кинувшегося было в драку, дружно попросили успокоить своего «сумасшедшего друга».

— Коля-то? — удивился Житков, отряхая с виноватым видом держащегося за челюсть наваррца, — Ну, не разобрался, не серчай…

И уже снова на французском:

— Он смирный.

— Он? — вылупился на него свидетель молниеносной расправы над бандитами, — Этот?!

Совершенно некультурно тыкая пальцем в Корнейчука, с самым мирным видом собиравшего вытащенное из рундука, и раз за разом повторяя:

— Он!?

— Ну, — Борис, не видевший саму драку, всё никак не мог взять в толк, — Борис в Одессе чуть не самый смирный. Добрейший человек, мухи не обидит! Всё время заступаться приходится.

— Да ну… — француз замолчал, подняв зачем-то вверх руки и отойдя подальше, — … эту вашу Одессу и всю Россию…

— Переход количества в качество, — невнятно сказал застеснявшийся Николай на немой вопрос друга, оттаскивая мычащего апаша за ноги поближе ко входу.

Проблем с ажанами[35] не возникло, обитатели матросской казармы разом показали на так и не очухавшихся пострадавших, как на зачинщиков драки и глубоко аморальных мерзавцев, надоевших обществу.

— Давно пора было отделить зёрна от плевел, — раскуривая сигару над носилками с апашем, — брезгливо сказал майор, — забирайте эту сволочь!

— Итак, — он перевёл взгляд на выстроившихся в проходе людей, — есть ещё среди вас те, кому общество отказывает в доверии?

Вытолкнули ещё десяток сомнительно выглядящих личностей, и отставник движением брови вымел их из казармы. Остались не то чтобы высокоморальные индивидуумы, но по крайней мере, при взгляде на оставшихся Николаю не хотелось прижаться к стене жопой. Обычные работяги в поисках удачи, не нашедшие себя в мирной жизни военные, да несколько смирных, полунищих сельских интеллигентов, которым для нормальной карьеры не хватает образования и решимости.

— Ну хоть так, — вздохнул майор и вперил взгляд в Николая. Несколько томительных минут, и отставной военный покачал задумчиво головой, жуя сигару.

— Признаться, я был о вас несколько… — сказал он доверительно одесситу, — хм, иного мнения. Рад.

«— А уж я-то…» — отозвалось у расправившего плечи Корнейчука. И будто легче — двигаться, дышать, жить…

«— Как бы теперь не повернулась африканская наша авантюра, — подумал Николай, — но чорт возьми… хотя бы ради этих моментов! Оно того стоило!»

Глава 17

Никогда бы не подумал, што встреченные в чужом краю земляки могут стать докучливой, досадной, едва ли не постыдной помехой, но вот поди ж ты!

Крохотный отряд русских добровольцев, прибывших через Лоренсу-Маркиш, оказался под Мафекингом. Расположивши свои палатки подле наших, они восприняли как должное нашу о них заботу, што подчас изрядно раздражает. Снаряжённые с бестолковостью людей, знакомых с жизнью на природе не иначе как по дачному времяпрепровождению, они постоянно изумляют нас своей бытовой неприспособленностью и идиотическим прекраснодушием.

Отправляясь на войну, русские добровольцы приобрели себе бинокли, и на последние деньги — ружья отменной выделки, но не озаботились такими мелочами, как швейные принадлежности и даже фляги для воды. Не было у них и одеял в должном количестве, двоим пришлось приобретать нормальную обувь, годную для прогулок не только по бульвару, но и по здешним диким местам.

Нашу о них заботу наши земляки принимали как нечто должное… О нет, у них регулярно увлажнялись глаза, прижимались к груди руки и высказывались многословные благодарности! Но ни разу! Ни разу не были предложены деньги в возмещение моих трат!

Немаленьких, если вспомнить, што в военное время всякий товар подскакивает в цене весьма заметно. Тем паче — товар в стране, не имеющей толком никакой промышленности, достойной серьёзного упоминания. Так… в лучшем случае — зачатки оной.

Деньги в этой компании, по-видимому, считались чем-то низменным, не стоящим упоминания. Я поначалу злился, а потом закусился, решив поставить што-то вроде социального эксперимента. Интересно, если выставить им потом счёт за все услуги, насколько сильно они будут фраппированы[36]?

— … через пастора Гиллота, — вцепившись в кружку с бренди, рассказывал свою, не раз уже слышанную историю, Вениамин — большеголовый молодой человек хлипкого сложения и болезненного вида, сидя у костра и шевеля грязными, давно немытыми пальцами босых ног, пока я чинил его обувь.

Владелец же оной пил, бдительно следя, как на углях обжаривалось вяленое до подошвенности мясо, невероятно солёное и проперчённое. Неприхотливые африканеры могут неделями питаться таким образом, но при малейшей возможности едят пусть и грубую, но домашнюю пищу, пользуясь услугами кочующих с ними жён или гостеприимством соотечественников.

Прибившиеся к нам русские добровольцы не выказывают ни малейших способностей и даже желания к обустройству походной жизни, считая, по-видимому, такие заботы чем-то низменным. Пользуются то нашим гостеприимством, а то и вот так — на скорую руку, лишь бы только не утруждать себя. Свободное же время проводят всё больше в бесконечных разговорах самого што ни на есть вселенского масштаба.

— Сей достойный муж, представляющий голландскую общину Петербурга, организовал санитарный отряд в бурские республики, — токовал Вениамин, полагая свой несколько косноязычный и изрядно высокопарный рассказ достойной компенсацией за мою работу, — ну и мы с товарищами сочли уместным…

— Господа… — в круг костра вступил Николай Ильич — невысокий, несколько рыхловатый земец, занимавшийся прежде статистикой, а теперь вот решивший отведать войны и африканской экзотики, поддавшись всеобщей экзальтации, и к собственному немалому изумлению, оказавшийся в сих диких краях. Невысокий, лысеющий, уже не слишком молодой и всё ещё неженатый, он производил впечатление человека, бесконечно далекого от обыденной жизни.

Понять, што он делает в Африке, я решительно не могу. Впрочем, таковы все члены этого отрядика, и чем дальше, тем больше я подозреваю, што к Мафекингу их отправили просто по принципу полнейшей ненужности в иных местах. Здесь же они хоть и не приносят никакой решительно пользы, но и какого-либо вреда от них не видно.

После череды жестоких боёв первых дней, осаждать город остались всё больше степенные бородачи с ревматизмом, выздоравливающие после ранений и болезней бойцы, да безусые мальчишки, слишком горячие и бестолковые для маневренных боёв. Ну и… эти.

Справедливости ради, инфузорий и чудил разного рода хватает среди добровольцев из всех стран, отчего и отношение африканеров к добровольческому движению самое скептическое. Приветствуются разве што технические специалисты, сопсобные встать в строй без досужей космогонической болтовни.

Приподняв новёхонькую, но уже изгвазданную и прожжённую бурскую шляпу, Николай Ильич вполне светски раскланялся.

— Михаил… — к брату, сидящему у костра с кружкой чая, небрежно легла на колени куртка, — будьте добры…

— Николай Ильич, — обманчиво мягким тоном обращаюсь к земцу, — вы ничего не попутали?

— О… прошу прощения… — сконфузился, и будто бы даже обиделся он, — я думал, што если он портной, то…

Не договорив, земец резко нагнулся, взял свою драную куртку и удалился с видом человека, оскорблённого в лучших чувствах. Вся его худая спина и напряжённая шея, даже сама походка, выражали оскорблённое самолюбие.

— Кхм… — прервал бесконечный рассказ Вениамин, заулыбавшись смущённо и показывая кариозные кривые зубы, — право слово, неудобно вышло. — Я думаю, Николай Ильич не хотел никого обидеть, но в самом же деле — кажется совершенно естественным, когда люди заняты делом, к которому они предназначены. Вот он и…

— Неужели?

— Да-с! — воодушевился уже изрядно нетрезвый Вениамин моим участливым вниманием, — Каждый человек должен заниматься предназначенным ему делом, не ропща на Бога и не завидуя представителям высших сословий…

Я слушал, искренне недоумевая — это он всерьёз? Нам? А… бренди на пустой желудок! Што на уме, то и на языке?

— … мне, право слово, бывает неловко, — рассуждал он с превеликим апломбом, — но такова природа человека! Один, рождённый в курной избе от людей, ведущих жизнь мало отличимую от скотской, и другой — рождённый от благородных родителей, буквально с молоком матери впитывающий высокие моральные ценности…

— Ага, — сказал я, дошивая башмак, — держите, Вениамин. И… ступайте. Здесь вам больше не рады.

— Я… — осёкся внезапно тот, — вы не так… простите.

Так и не став одевать второй ботинок, Вениамин ушёл, ссутулившись и бормоча што-то на ходу. Мясо на углях, и без того пережаренное, начало уже дымиться, а потом и затлело.

— Вот и поговорили, — хмыкнул Мишка, выплёскивая остатки чая с заваркой в заискривший костёр.

— Здесь заночуешь, или в коммандо пойдёшь?

— В коммандо, — брат потянулся, вставая, — доброй ночи.

— Доброй.

— Хуррай!!! — боевой клич англичан разорвал сверчковую тишину ночи, и сразу — выстрелы, звуки рукопашного боя, стоны умирающих, полное боли ржанье лошадей, задетых пулями в сумятице боя.

Упав с полотняной своей постели, я как был в одном белье, так и выскочил на улицу с карабином в одной руке, и бутылкой бренди в другой. Алкоголь — в тлеющие угли костра, выдернув пробку зубами, и туда же — ворох травы, предназначенной для утренней растопки.

— Дрова! И виски на них! — напрягая на шее жилы и силясь переорать ночной бой и свой испуг, кричу Саньке, выскочившему из палатки на четвереньках, — Свет!

— Пресса! Некомбатант! — выскочивший на меня ополченец Мафекинга не слышит, в глазах боевое безумие, длиннющий штык блестит самым устрашающим образом, выпад…

Выстрел! Мёртв. Набежавшие товарищи его не хотят слышать моих криков, видеть надписи «Пресса» на палатке, различимых вполне в разгоревшемся алкогольном свете костра.

Падаю, заметив направленную в мою сторону винтовку, в падении пытаюсь повернуть своё оружие…

Вспышка выстрела, и Санька на фоне костра, вылетевший из палатки с револьвером в руке. Широкий замах, и бутылка с алкоголем летит в голову второму стрелку. Оскалившись, тот отбивает её дулом винтовки, потеряв на секунду концентрацию, и я, покатившись ему под ноги, заплетаю их, валя бритта наземь. Подвернувшимся под руку поленом — по голове! Н-на! Ещё! Ещё!

Вскакиваю, и успеваю, подхватив чужую винтовку, отбить штыковой выпад, да по всем канонам фланкирования — длинным коли! Винтовка застряла то ли в позвоночнике, то ли меж рёбер, и я, оскалившись совершенно безумно, приходя в полное боевое неистовство, уперевшись босой ногой в кровящий живот, выдёргиваю штык.

Приклад — к плечу, выстрел… осечка. Всем своим телом посылаю винтовку как копьё, и она вонзилась в британца, опрокинув на красную африканскую землю. Закачалась в такт скребущим движениям умирающего, гипнотизируя…

Выстрелы, выстрелы, перекаты и паденья, скалящиеся в зверином неистовстве лица врагов перед самыми глазами, и в голове только — Санька, Санька…

В себя пришёл, когда ночную вылазку англичан совершенно отбили, и почему-то — с саблей в руках. Нижнее бельё моё совершенно испорчено порезами, грязью, своей и вражеской кровью, да прожёгами от раскатившихся углей из костра. Босые ступни в ожогах, кожа местами содрана… убей, не помню! Будто сапогами подкованными сверху по ногам, но в памяти — вот ничегошеньки!

— Жив, — одними губами шепчу, видя Саньку с ружьём, такого же… колоритного, и ответная облегчённая улыбка в ответ. Живы!

«— Мишка!?» — но несколько минут спустя тот уже прибегает к нам в составе коммандо. Все — живы, и это главное.

Обувшись и накинув приготовленную к стирке одёжку, я пошёл проведать земляков… и снял шапку при виде мёртвых тел. По лицу Вениамина, разрубленному через рот наискось, уже ползали какие-то насекомые.

У Николая Ильича размашистым движением штыка распанахан живот, и кишки частично вылезли наружу. На лице застыла мука, в закатившихся глазах весь ужас долгого умирания.

Остальные… не лучше, совсем даже не лучше. Не аккуратненькая дырочка от пули в сердце, а последствия боя накоротке — с вылезшими кишками, разрубленными головами, и размозжёнными выстрелами едва ли не в упор черепами.

— Ничево не успели, — сумрачно сказал бледный с прозеленью Санька, разглядывая тела, — как свиней, право слово… Ни один за оружие даже схватиться не успел. Напишешь родным?

— Пф… — из меня будто вынули воздух, и настроение препаршивое сразу. Отчаянно не хочется, но такова репортёрская обязанность, совмещённая с земляческой. Даже и братья не поймут, ежели отверчусь от сей докуки, хоть на што ссылайся.

Врать… потом не единожды отвечать на письма родных и друзей, выдумывая какие-то подробности, возможно — встречаться с родителями, невестами и жёнами. Снова врать, рассказывать о нашей с ними приязни и высоких человеческих качествах…

— Напишу, — нахлобучиваю шляпу на голову, сжимая зубы едва ли не до хруста, — как и положено в таких случаях: умерли героями, ценой своей жизни предотвратили…

Мёртвые подождут, и я, оставив тела земляков, вместе с Санькой до самого утра помогал обихаживать раненных. Их много, да и убитых немало — свыше семидесяти, што очень существенно по результатам всего-то ночной вылазки.

Ну да старая история: насколько хороши буры в маневренной войне, и выше всяческих похвал как стрелки, настолько слабы они в столкновениях накоротке. Не потому, што трусливы, а потому, што не обучены — ни тактике, ни штыковому бою, ни… Да собственно, у них и штыков-то нет.

… и медицины, к слову, тоже. Все почти медики — из европейских волонтёров, а в исконно бурских коммандо нет ни единого санитара. Все их действия в случае ранения — перевязать кое-как, останавливая кровь, да отправить раненого в ближайший город, а то и просто — домой. Выздоравливать… Сколько таких истекло кровью по дороге!

«— Белые дикари!»

Бурские женщины хлопочут деловито, суют к ранам какие-то травы и чуть ли не… куски мяса? Бр-р… а может, и не показалось — у них в ходу такие народные средства для лечения ран, как желудок свежеубитого козла, к примеру. Што они там прикладывают, какие части туш, и главное — чьих… ничему не удивлюсь.

Средневековая медицина века этак шестнадцатого, да наложившись на африканские реалии и снадобья аборигенов, способны породить редкостные химеры, отчаянно порой препротивные.

Растрёпанная немолодая женщина в нечистом застиранном платье, из-под подола которого виднеются нижние юбки, едко пахнущая застарелым потом и порохом, перевязывает мужа чем-то… народным. В ход идёт, как я успеваю увидеть, какая-то трава, а в качестве перевязочного материала — холстины непонятного происхождения и сомнительной чистоты.

Я по соседству пользую африканера из городских, и мы — представители двух полярных школ медицины, косимся друг на друга с видом полного превосходства.

Закончив перевязывать и перейдя к следующему, успеваю заметить, как добросердечная христианка, присев рядом с «моим» раненным и коротко переговорив в ним, суёт ему што-то под повязку.

Дёргаю шеей, но наученный опытом, не лезу. Он мне не сват, не брат… хочет — пусть!

Загружая несколько завонявшие тела земляков на одолженную бурами повозку, остро пожалел об отсутствии близнецов. Вот бы где пригодилась их физическая сила! Увы.

Товия с Самуилом с моего молчаливого благословения курсируют ныне между Преторией и нашим лагерем, занимаясь перевозкой всего и вся, и мелочной торговлей до кучи. Приглядываются, принюхиваются, пробуют то и это. Выйдет што толковое, так и хорошо, а нет… тоже опыт.

От прикосновения к мёртвому телу замутило, но желудок пуст, и потому — обошлось. В версте от лагеря выкопали глубокую, штоб не достали падальщики, могилу. Тяжёлая глинистая земля с каменьями поддавалась плохо, и руки у всех троих стёрлись совершенно.

— Ну… покойтесь с миром, — сказал я, кидая на тела первую горсть. Санька забормотал привышную молитву, с ранешнего детства знакомую любому крестьянину, и в могилу полетела земля.

Дойдя до половины, остановились и сожгли немного пороха — вроде как запах этот отгоняет зверьё, хотя надежды на это не очень и много. И аммиака с той же целью… Ну может, и не выкопают гиены. Хотя надежда в основном на основательную глубину.

Вернувшись, отмылись старательно, экономя воду, и я Санькой направился на встречу Снимана с Баден-Пауэлом[37].

Военачальники встретились на нейтральной территории, в окружении нескольких штабных каждый. Нелюбезный Сниман со своей окладистой мужицкой бородой, мешковатым костюмом и своеобычным для буров видом неухоженности, резко контрастировал с подтянутым, щеголеватым полковником.

Поздоровавшись, они некоторое время общались на военно-дипломатические темы, и снова — мужиковатый Сниман проиграл словесную баталию, придя в самое дурное расположение духа. Договорились только на выдачу тел погибших англичан в Мафекинг.

Баден-Пауэлл, воспринимающий войну как спорт и бравирующий этим, настолько чужд мировоззрению бура, насколько это вообще возможно.

Тронув коня и подъехав поближе, обратился я к генералу:

— Разрешите?

Тот кивнул, не отрывая взгляда от англичанина, и сколько ярости там было…

Сухо высказав полковнику претензии за нападение на некомбатантов и получив витиеватые извинения, в которых мне почудилась издёвка, распрощался.

Вскоре по приезду в лагерь начался артиллерийский обстрел Мафекинга, и как стало мне известно значительно позже — Сниман приказал обстреливать жилые кварталы.

Глава 18

Перекатывая во рту зубочистку, Мишка с деланно невозмутимым видом наблюдал за соревнованием подростков-африканеров в стрелковом деле. После вчерашней вылазки и последующего обстрела англичане вели себя особенно сторожко, и потому своеобычная у буров охота за головами была решительно невозможна.

В ход пошли бутылки, расставленные чуть не тыщу шагов. Вот очередной соревнователь, мальчишка лет двенадцати, начал гнездиться на пыльной красноватой земле, ёрзая всем телом и устраиваясь поудобней, без малейшего внимания на загрязняющуюся одёжку и возможных насекомых.

Прадедовское, кремневое ещё ружьё монструозного калибра, с необыкновенной толщины стволом и самодельным, грубо струганным прикладом, повело чудовищным дулом, будто хоботом…

Выстрел! Звук едва ли не пушечный, и четверть фунта свинца, упакованного в промасленную кожу, сбило горлышко у бутылки.

Встал… и почти незаметный взгляд на Мишку, полный превосходства.