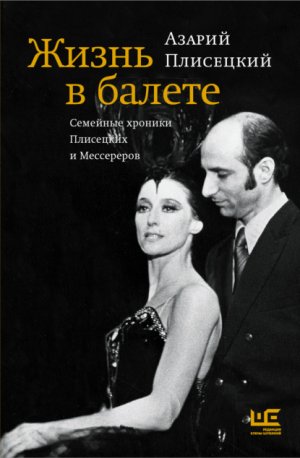

Жизнь в балете. Семейные хроники Плисецких и Мессереров Плисецкий Азарий

Художественное оформление и макет Андрея Бондаренко

На задней стороне суперобложки – фотография Philippe Pache

В книгу вошли письма и фотографии из семейного архива Азария Плисецкого,

а также работы Филиппа Паша, Луиса Кастанеды, Евгения Умнова и Александра Становова (агентство ИТАР-ТАСС).

Издательство АСТ и “Редакция Елены Шубиной” благодарятОткрытый фестиваль искусств “Черешневый лес” за сотрудничество

Составитель и литературный редактор Василий Снеговский

Ваш сын и брат

Вместо предисловия

Быть самым младшим в семье, состоящей сплошь из одних знаменитостей и творческих работников, – трудное испытание даже для сильных духом. Но известный балетный педагог и танцовщик Азарий Михайлович Плисецкий – человек кремниевой твердости и абсолютной несгибаемости. Иначе ему было бы не вынести всю лавину горестей и несчастий, которая обрушилась на него как “сына врага народа” буквально сразу при рождении. Читаешь его воспоминания и невольно ловишь себя на мысли: нет, этого не может быть! То, что он описывает про пытки и гибель отца, про мытарства и страдания матери, слишком страшно, чтобы быть правдой. Хотя на самом деле в книге нет ни слова вымысла. Так все и было. В подтверждение есть многочисленные документы, письма, фотографии, дневники. В семье Плисецких – Мессерер не принято было ничего выбрасывать. Все могло пригодиться для истории, которая у каждого из членов знаменитого клана была своя. Тут они были ревнивыми собственниками, зорко следившими: кто посягнет на чужую территорию? кто первым рискнет прикоснуться к семейным драмам и тайнам? у кого хватит смелости заглянуть в бездну под названием “родственные отношения”?

И даже в своей страстной и пристрастной исповеди “Я, Майя Плисецкая…” великая сестра Азария предпочла не касаться каких-то опасных тем, по-королевски повернуться к ним спиной, не удостоив даже упоминания. В отличие от нее, брат старается быть максимально объективным и абсолютно доброжелательным в большинстве своих оценок. У него невозмутимая интонация историка и летописца. Он рассказывает историю клана, семьи, рода. Получается какая-то библейская сага на фоне революций, войн, арестов и театральных премьер. Сходство с Библией усиливают ветхозаветные имена главных героев: Суламифь, Рахиль, Асаф, Аминадав… Кто-то из скромности или инстинкта самосохранения потом обзаведется менее звучными, зато более распространенными именами типа Лиза или Саша. А кто-то, напротив, пронесет их по жизни как знак своей избранности. Речь шла даже не об исключительном таланте или какой-то невероятной успешности, но о редкой способности держаться всем вместе, всегда приходить на помощь, никогда не сдаваться, не пасовать перед плохими обстоятельствами и ударами судьбы. В этой железной сцепке каждого друг с другом, в ощущении семьи как главного убежища и спасения от всех невзгод, в жертвенной готовности отдать всё и поделиться последним и заключается главная сила Плисецких – Мессереров. Поэтому любое отступление от этого правила воспринималось как предательство, любая, даже самая невинная насмешка или сетование по поводу многочисленности клана – как покушение на основу бытия.

Свою книгу Азарий Михайлович писал много лет спустя после выхода мемуаров сестры, и внутренняя полемика с ее книгой видна любому мало-мальски сведущему взгляду. Тут и желание воздать справедливость по отношению к родной тете Суламифь Михайловне Мессерер, которая буквально спасла их с матерью от верной гибели, вытащив из лагеря в Акмолинске. И попытка восстановить доброе имя Елизаветы Павловны Гердт, первого педагога Майи, которая не удостоилась добрых слов от своей самой знаменитой ученицы. И стремление распутать сложную историю отношений Майи с Лилей Брик: от взаимного обожания до полного разрыва. И твердое намерение воссоздать драматическую эпопею опальной балерины, в которую оказались помимо своей воли втянуты ее младшие братья, ставшие заложниками в затяжной войне, сотрясавшей Большой театр в конце 1950-х годов.

Нам открывается другая версия известных событий. На глазах словно меняется оптика, возникает новый ракурс, укрупняется кадр, где, кроме главной героини, появляются и другие персонажи. И в этом тоже заслуга Азария Плисецкого, который не побоялся вывести рядом со своей сестрой людей не столь выдающихся, но, безусловно, достойных права на собственный голос и мнение. Королевы не бывает без свиты.

Впрочем, выдающихся персонажей в жизни автора тоже хватало. Весь цвет мирового балета проходит перед нами нескончаемой вереницей. Тут и Галина Сергеевна Уланова, промелькнувшая нежной, призрачной тенью, как виллиса из второго акта “Жизели”. И неутомимая сталинская лауреатка Ольга Васильевна Лепешинская, с которой Азарий успешно выступал на заре своей балетной карьеры. И легендарная Алисия Алонсо, создательница кубинского балета, выбравшая его себе в помощники и партнеры. Невольно возникает вопрос: как ему удавалось со всеми ними ладить, договариваться, дружить, а спустя годы находить точные и деликатные слова? Думаю, что дело тут не только в очень мужском характере автора. Сама классическая балетная традиция требует от мужчины быть на полшага позади балерины, всегда чуть в тени, на подхвате. И на финальных поклонах он как бы немного отступает, великодушно отдавая ей все аплодисменты, цветы, влюбленные взгляды и свет рампы. Тут Плисецкий безупречен. Ни одного лишнего признания, ни одного опрометчивого жеста. На нынешний вкус, воспитанный на бесстрашных откровениях и каминг-аутах, он даже, может быть, слишком застегнут в свой бархатный балетный колет идеального кавалера, слишком закрыт и немногословен. Но при этом он не скупится на эмоции, когда речь заходит о разных экзотических местах, где ему пришлось побывать, местных нравах и человеческих типах.

Жизнь Азария, начавшись с бесконечной дороги в Казахстан в столыпинском вагоне, и дальше пройдет (пусть и в более комфортных условиях) в беспрерывных переездах и путешествиях: Монголия, Куба, США, Китай, Швейцария, Испания… И это не просто гастрольные маршруты, а зачастую места постоянной работы и жительства. Со страстью и основательностью профессионального робинзона он обживает разные материки и страны. Благо для этого не так много ему надо: станок в танцклассе для ежедневного балетного экзерсиса, зеркало, чтобы оттачивать свои и чужие движения. Ну и музыка, которую теперь в любых количествах можно приносить с собой в невесомом айфоне. Мне кажется, секрет долголетнего успеха Азария Плисецкого, балетного педагога-репетитора, заключается не только в классической балетной школе, которой он превосходно владеет, но в какой-то внутренней пластичности, душевной отзывчивости на другие стили и образы жизни, готовности их понять, принять и даже полюбить. Недаром он единственный в семье Плисецких – Мессерер самостоятельно овладел несколькими иностранными языками. На фоне безъязыкого и довольно консервативного балетного большинства он всегда выглядел интеллектуалом, полиглотом и просвещенным европейцем. Отсюда его заграничная карьера, которая благополучно сложилась еще в советские времена и успешно продолжилась в наши дни. Конечно, на каком-то этапе помогло имя, сработала репутация, но не только. В самом характере и мироощущении Азария есть какая-то спокойная доброжелательность, отсутствие суетливой и нервной подозрительности, так хорошо знакомой людям театра. Жизнь для него не замыкается сценой и зрительным залом, не исчерпывается театральными интригами, конфликтами и амбициями. Жизнь – это горячий, как ожог, воздух, который он впервые глотнул полной грудью, спускаясь по трапу в аэропорту Хосе Марти в Гаване. Это загадочный подводный мир, который он не уставал познавать с маской, трубкой и ластами в водах Тихого океана и Атлантики. Это старые камни Европы и Латинской Америки, выученные наизусть, как стихи Ронсара, Рильке или Неруды. Каждый раз, когда Азарий приходит в класс к своим ученикам, он приносит с собой нечто большее, чем один только набор балетных па. За ним – культура, порода, история, кругозор человека, прожившего огромную жизнь, знавшего и дружившего с самыми интересными людьми своего времени.

Их лица, как будто вырванные из тьмы, снова возникнут в его книге: саркастичный и едкий Ролан Пети, демонический Морис Бежар, неземная Белла Ахмадулина, трагически-прекрасный Хорхе Донн… Удивительно, что все они в разные годы будут включены в орбиту его судьбы, в чем-то меняя ее навсегда. И Михаил Барышников, чей портрет у Азария получится особенно точным, впервые появится на этих страницах не только как блистательный танцовщик, опередивший свое время, но и как глубокий, сложный, страдающий человек, осаждаемый собственными демонами, которых он не перестает укрощать, побеждая их силой собственной воли.

Ну и, конечно, она… Я боялся и ждал страниц, посвященных Майе Плисецкой. Отношения брата с сестрой были временами напряженными. В них осталось много скрытых обид и ран. Но Азарию Михайловичу удалось от них отстраниться. Это тоже особый дар: не то чтобы забыть или сделать вид, что ничего не было. Нет, конечно, было! Но помнить, знать и… все равно любить. Любить эту необыкновенную женщину, это невероятное космическое создание. Эту пришелицу из ниоткуда, которую он впервые увидел юной незнакомкой, девочкой с рыжими косами, с трудом тащившей тяжело набитый фибровый чемодан по непролазной чимкентской грязи. Она знала, что туда, куда она направлялась, у порога нищей мазанки, ее ждет младший брат Азарик. А он не мог и вообразить, что это и есть его старшая сестра Майя, которая прославит их семью на весь мир. После первой встречи будет много всего, чего хватило бы, может, не на один том. Но брат выберет только ключевые, самые важные эпизоды, без которых невозможно представить себе биографию великой балерины. Причем только те, непосредственным свидетелем или участником которых был сам, включая мистическое, не объяснимое никакими совпадениями их последнее свидание у самого порога крематория крошечного городка Киссинга под Мюнхеном, где и закончился земной путь Майи Михайловны Плисецкой. От Чимкента до Киссинга – целая огромная жизнь длиною почти в семьдесят пять лет…

Что еще сказать про книгу Азария Михайловича? Она прекрасно написана. Полагаю, что тут необходимо отметить старания и профессионализм литературного редактора Василия Снеговского. Я читал ее с радостным предвкушением, как буду о ней думать, вспоминать, представлять, как она встанет в моем книжном шкафу рядом с двумя книгами Майи, подаренными мне когда-то ею самой. А еще в этой книге много любви. К жизни, к семье, к маме Рахиль Михайловне Мессерер. В памяти невольно возникает образ пожилой дамы, одиноко сидящей в углу директорской ложи Большого театра. Всегда в черном. Проницательный взгляд из-под тяжелых век, умный лоб, темные волосы, причесанные на прямой пробор по моде 1920-х годов, когда она снималась в кино. Она и в старости оставалась красавицей. Молчаливой красавицей, побывавшей в аду, но сумевшей оттуда вернуться и спасти маленького сына. Ничего про нее я не знал, когда у меня за спиной шептали: “Посмотри, это Ра, мать Плисецкой”. Она, кстати, так и подписывала программки, которые ей подсовывали настырные поклонники дочери: “На добрую память от мамы Майи”. Рахиль Михайловна стеснялась внимания, которое, как ей казалось, было совсем не по заслугам, и одновременно гордилась своими детьми, такими разными, талантливыми, яркими. Думаю, что книга ее младшего сына Азария Михайловича Плисецкого – наглядное подтверждение известной истины, что ничего не бывает напрасно. И справедливость на этом свете все-таки есть.

А завершить свое предисловие мне хотелось бы словами благодарности Открытому фестивалю искусств “Черешневый лес”, который поддержал эту книгу, включив ее в свою программу 2018 года. Кстати, это не первый совместный фестивальный проект с “Редакцией Елены Шубиной”. Несколько лет назад знаменательным событием стал выход сборника воспоминаний “Всё о моем отце”, в чем-то перекликающийся с воспоминаниями А.М. Плисецкого. А недавно лауреатом фестиваля стал его кузен, художник Борис Мессерер. Вообще идея семьи, рода, клана, какого-то заочного братства всех со всеми – одна из ключевых в концепции, придуманной вдохновителем и создателем “Черешневого леса” Михаилом Куснировичем. У него есть даже замысел пригласить и собрать вместе представителей разных поколений Плисецких – Мессереров, как это было когда-то на знаменательном вечере в здании МХАТа Второго в 1936 году. Однажды, восемьдесят лет спустя… Конечно, повторить его уже не удастся, но скучно точно не будет.

Сергей Николаевич

Вступление

Никогда не думал, что примусь за мемуары. Никогда не вел дневников в отличие от Майи, которая всю жизнь скрупулезно фиксировала каждое событие, происшедшее с ней. Сегодня, когда в памяти стираются имена и даты, как бы пригодился мне такой дневник!

Правда, одно время я начинал записывать, когда и что танцевал. Даже приобрел для этого печатную машинку “Колибри”, которую забрал с собой на Кубу. Но жизнь была настолько стремительной и насыщенной, что и на эти записи не находилось времени, не говоря уже о том, чтобы “заводить архивы, над рукописями трястись”.

Но зато я регулярно писал письма. Главным адресатом была наша мама, памяти которой я и посвящаю эту книгу. Я отправлял ей письма из разных точек земного шара, где бы ни находился, будь то Куба, Америка, Япония, Франция или Швейцария. Подробно, на нескольких страницах, я рассказывал о том, что вижу вокруг, как проходят выступления, о публике, о жизни… К счастью, мама сохранила всю эту многолетнюю корреспонденцию, чем, сама того не подозревая, очень помогла мне. Благодаря этим письмам воспоминания о событиях давно минувших лет всё явственней проступали сквозь время.

Так зачем же я взялся писать воспоминания? С одной стороны, берет оторопь при виде завалов мемуарной литературы в книжных магазинах. Теперь все пишут мемуары. Помню, с какой опаской моя тетя, прима-балерина Большого театра, Суламифь Михайловна Мессерер начинала писать свою книгу. “Кто это напечатает? – мучилась она. – Кому это интересно?” Вот и я тоже брался за дело не с самыми оптимистичными мыслями. К тому же мемуары – это некое подведение итогов, после которых ставится точка. А мне хочется продолжения. Я совсем не живу прошлым. И когда меня спрашивают, какой день в моей жизни самый лучший, неизменно отвечаю: завтрашний.

Но, с другой стороны, на мою долю выпало столько замечательных встреч и событий, что в какой-то момент люди, которые близко меня знают, стали спрашивать: “Почему ты не напишешь книгу?” И действительно: когда я рассказываю о пережитом, как будто слышу со стороны свой голос и думаю: “А может, и вправду это будет кому-то интересно?”

Часть I

Мессереры

Мой дед, Михаил Борисович Мессерер, был родом из Вильно. Семья жила в еврейском районе Антоколь. Человек обширнейших знаний, он прочитал множество книг, и не только на русском языке. Иностранные тексты декламировал вслух, вырабатывая таким образом правильное произношение. Всего дед освоил восемь языков, а когда ему было уже за семьдесят, вдруг решил, что ему жизненно необходим английский. И, представьте, через некоторое время он выучил его.