Виньетка тутового шелкопряда Качур Катя

Читать бесплатно другие книги:

Третья часть нашумевшего цикла Галины Гончаровой «Белая весна» рассказывает о продолжении приключени...

Пришло время магов.Каково это – проснуться и обнаружить в своем поместье чужаков? И не простых, а во...

Хорошо родиться умной и красивой, получить в наследство гордость и свободолюбивый нрав, выйти замуж ...

Лунии всегда хотелось изменить мир к лучшему, исправить его, хоть она и не знала как. Теперь, когда ...

Каждую ночь ко мне приходит Волк императора.Он трогает мои волосы, гладит дрожащие губы, смотрит в ш...

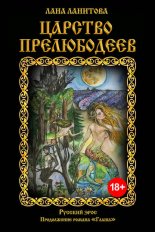

«Царство прелюбодеев» – это продолжение эротического бестселлера Ланы Ланитовой – «Глаша».Новый рома...