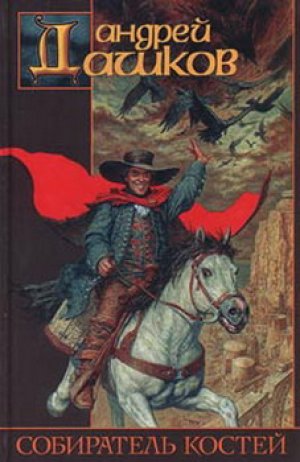

Собиратель костей Дашков Андрей

Последний человек живёт дольше всех.

Фридрих Ницше

1

«Положи в вино розовую жемчужину. Когда пройдёт трое суток, вылей вино в реку, текущую на восток. Зачатие должно произойти в ночь новолуния. И пусть человек, которого ты не знаешь, той же ночью даст проглотить жемчужину чёрному коту, а на следующее утро отправится в путь и отвезёт кота за море, где продаст первой попавшейся на глаза женщине. Тогда твой сын будет здоров, богат, окружён любовью, умен и счастлив».

Вот что представлял собой рецепт моего благополучия, выданный моей юной и наивной матери каким-то бродячим шарлатаном задолго до того, как я появился на свет. Она не поленилась и приготовила розовую жемчужину. Правда, мой венценосный папаша был нетерпелив, и жемчужина пролежала в вине не трое суток, а только несколько часов. Луна находилась в последней четверти; река текла на юг; у кота было белое пятно на груди; ленивый слуга отвёз его далеко, но, конечно, не за море. Кому он его всучил – неизвестно, а жемчужину скорее всего пропил.

В результате я здесь, в Боунсвилле.

Это неплохое место, если у вас не осталось претензий к Мойрам[2] и вы не знаете, что делать со своей жизнью. Я до сих пор не разбогател. Любовью отнюдь не окружён, хотя изредка срываю плоды с червоточинкой в местном саду удовольствий. Сад называется «Заведение Катрин». Что такое счастье, я не знаю. Хотелось бы попробовать его на вкус. Говоря по правде, я на самом дне. Человек высокого рода, но пал так низко, что дальше некуда. У меня нет сколь-нибудь заметной суммы денег, жены, детей, особого ума и приличного занятия. С другой стороны, я свободен, не жалуюсь на здоровье и не обременён долгами.

Недавно Господин Исповедник, закреплённый за нашим, не самым благополучным, кварталом, имел со мной долгую серьёзную беседу. Почти душеспасительную. Сейчас вы поймёте, почему я говорю «почти». Суть беседы сводилась к тому, что, по мнению Господина Исповедника, я достиг такого возраста, когда надо подумать и о… теле.

Вероятно, он намекал на то, что пора, дескать, начинать собирать кости, однако я ещё не чувствовал себя готовым к этому. Но, в общем, я не возражал против основного тезиса. И без того большую часть суток я грезил о роскошном теле Долговязой Мадлен. Табор, с которым она пришла в город, свернул шатры и растворился в утреннем тумане пару месяцев назад. Табор ушёл, а Мадлен осталась. Как заноза в сердце. Во многих сердцах, не только в моем…

Впрочем, эта история не обо мне. Я – только очевидец и ничтожный свидетель. Я многого не понимал раньше и кое-чего, наверное, не пойму до конца своих дней. Тут я самоустраняюсь, ухожу в тень, чтобы по мере возможности говорить из тени. Как всегда, попытаюсь быть полезным, но не назойливым.

* * *

Все началось с появления в городе этого мрачного человека в просторном плаще багрового цвета, подбитом коричневым мехом, и всем нашим сразу стало ясно, чем хорош такой плащ – на нем почти незаметны пятна крови. Кроме плаща, на незнакомце были кожаные брюки, сапоги с низкими голенищами, квадратными носами и потёртыми бронзовыми шпорами, длиннополый сюртук, под которым удобно прятать то, что не предназначено для посторонних глаз, лоснящийся бархатный жилет, расшитый нелепыми фиолетовыми и лиловыми цветами и оттого похожий на ночной луг в лунном свете, а также чёрная шляпа с круглой тульёй и широкими рваными полями, приобретшими вид вороньих крыльев, побитых дробью. Сходство особенно усиливалось, когда человек начинал двигаться – при каждом его шаге или скачке его лошади поля шляпы совершали взмахи, обдавая потоками воздуха жёсткое, скрытое в тени лицо.

В этой тени удивительно ярко сияли глаза – сильно вытянутые к вискам, густо обсаженные ресницами, зеленоватые, полупрозрачные, отрешённые и фантастические. То изумруды, то чешуйки дракона, то бессмысленные линзы, наполненные стоячей болотной водой. Они неуловимо менялись. Трудно было понять, что выражал их взгляд. Женщин определённого сорта он почти сразу же валил на спину; некоторых мужчин приводил в тихое бешенство. Многие в присутствии незнакомца испытывали неудобство и суеверный страх – это при том, что Боунсвилль находился поблизости от Погоста Святош с его знаменитой на весь обитаемый мир Братской Могилой! И парни у нас в большинстве своём были не пальцем деланные…

Но вначале никто не видел этих странных глаз. Незнакомец въехал в город под вечер на белой кобыле и сразу же направился к заведению Хомы. Должно быть, он заранее знал, что ему нужно. Он двигался с севера, из голых земель, а его лошадь одним своим видом привела в восторг владельца живодёрни. Чужак обратил на себя особое внимание уже тогда, когда пробирался по улицам. В сумерках казалось, что ворон сидит на плечах обезглавленного тела и тщетно пытается взлететь. У ворона были стеклянные глаза на груди, а вместо клюва торчал медвежий коготь.

В раке, висевшей за плечами незнакомца на манер рюкзака и державшейся на широких кожаных лямках, тяжело и красноречиво громыхали кости. Те из местных, кто был достаточно опытен, чтобы по звуку определить их количество, останавливались и с благоговением глядели ему вслед. По мере того как чужеземец удалялся, благоговение сменялось необъяснимой тревогой и отвращением.

Судя по всему, человек в красном плаще был близок к тому, чтобы собрать ДЕКАН. Возможно, уже тогда в его раке лежала ВОНДАРА или даже ДЕВЕРА. Все знали, что это означает. Незнакомец знал это лучше всех и потому был абсолютно уверен в себе.

Позже мы получили возможность разглядеть и его лицо, и глаза, и раку. Познакомиться, так сказать, поближе. Для некоторых это стало последним знакомством в их жизни.

Иногда я думаю: как сложилась бы моя дальнейшая судьба, если бы человек в красном проехал мимо или не появился вовсе? Хотел ли я покоя на самом деле? Порой мне кажется, что я мог бы обрести своё маленькое счастье вместо большой беды. Временами я готов был проклясть чужака. Но тогда, в первый день, я тоже почти мгновенно попал под его неотразимое влияние.

Он обладал шармом искусителя, романтическим очарованием какой-то запредельной порочности, владел секретами бесстрашия и манипулирования себе подобными. За ним тянулся невидимый, но ощутимый шестым чувством шлейф смертного греха, и то, что он явно не собирался останавливаться на достигнутом, внушало невольное уважение даже самым крутым из нас. А я совсем не был крутым. Я всего лишь подавал дрянное пиво клиентам Хомы.

Он вошёл в кабак, поднял на лоб противопыльные очки, покрытые муаровыми разводами, и с порога оглядел помещение и всех находившихся в нем людей своими не вполне человеческими глазами. На его губах появилась тонкая ироническая улыбка, словно он думал про себя: «Господи, куда только заносит нелёгкая, и с какими подонками приходится иметь дело!»

Мы простили ему эту улыбку, как прощали с тех пор многое. Слишком многое.

Я жадно разглядывал его, что было верным признаком не до конца растраченных иллюзий. Любой новый человек был интересен мне, а этот разительно отличался от всех остальных. Меня удивила его молодость. По возрасту мы могли бы быть братьями, но на его лице я прочёл чудовищное, леденящее безразличие к жизни, присущее древним старцам. И не была ли его «молодость» только видимостью – вот в чем вопрос. Складывалось впечатление, что он пережил и зрелость, и старость, и саму смерть, как другие переживают пору юношеских ошибок и заблуждений…

Он раздвинул полы плаща цвета заката и засунул руки в карманы брюк. Это было общепринятым знаком того, что он не собирается ни с кем ссориться. Так, с руками в карманах и с ухмылкой на слишком юном лице, он прошёл к стойке. Шляпа-ворон отмерила двенадцать взмахов. С её «крыльев» осыпалась бриллиантовая пыль. Кости в раке издавали глухой перестук. Я заметил, как при этом звуке вытянулось лицо Ржавого Короля – самого удачливого из наших специалистов по костям. Он со своей жалкой ШОНДОЙ отныне был только шутом при истинном короле.

Возле стойки человек в красном освободил свои плечи от нелёгкой ноши, которую обычно не доверяют никому. Сняв раку, он поставил её на табурет рядом с собой. Все видели её. Она была настоящим произведением искусства. Самая дорогая модель фирмы «Козин и Бауэр» из высоколегированной жаропрочной и кислотоустойчивой стали, отделанная платиной и серебром. Вместимость – один ДЕКАН костей (а больше ещё никому и не требовалось). Строгие буквы без всяких выкрутасов и дешёвых виньеток были углублены в металл лицевой панели на добрых пять миллиметров. На крышке выгравирована сценка из «Руководства по извлечению святых мощей». Высокий класс! У незнакомца, возможно, не было совести, но у него был стиль. А это часто позволяет запудрить мозги парням вроде нас, не говоря уже о женщинах.

Только в одном месте великолепная рака была слегка повреждена. Возле кодового замка с миллионом комбинаций осталось уродливое радужное пятно, окружавшее лохмотья окалины, – след прикосновения САЛАМАНДРЫ. Но кто бы ни пытался взломать раку, ему это не удалось. И я не сомневался в том, какая судьба постигла его после дерзкой неудачной попытки…

Старый Хома чуть не выпрыгнул из передника, стараясь угодить новому клиенту, но тот не спешил делать заказ. Он стоял спиной к стойке и нагло пялился на нас. Потом он впервые открыл рот. Вероятно, тогда я убедился в том, что его молодость поддельна и продлена искусственно (так снова и снова обновляют лицо старого манекена в витрине универсального магазина; но сколько костюмов сменяется на нем за то время, пока он торчит у всех на виду?). Незнакомец хрипло прокаркал:

– Кто скажет мне, где похоронен Шёпот?

Пожалуй, с его стороны было не слишком благоразумно интересоваться подобными вещами в обществе отчаянных охотников за костями и прочего отребья. Завсегдатаи кабака переглянулись и, по-видимому, пришли к одному и тому же выводу: чужак – либо полный кретин, либо чувствует за собой силу и право задавать вопросы. К тому моменту уже было невозможно отказать ему в силе и праве. Единственное, чего недоставало незнакомцу, это логики. Неужели он думал, что здешние собиратели не вырыли бы кости Шёпота, если бы знали, где тот испустил свой последний вздох?

Все молчали. Никто не двигался с места. Даже игроки в домино замерли с костяшками в ладонях. Напряжение нарастало. Воздух сделался густым, как осенняя грязь. Я затаил дыхание. Вот-вот должно было произойти что-то ужасное.

Человек в красном повторил вопрос:

– Так кто покажет мне могилу этого хмыря? Может быть, ты? – Он обратился к Малютке Лоху. И для верности ткнул в него пальцем.

Малютка выделялся из толпы. Он поневоле обращал на себя внимание. В нем было два метра роста и сто кило мышц. Он любил и умел драться, а кроме того, обладал невероятным сексуальным аппетитом и достоинством соответствующих размеров. И все-таки он был Лохом. Дураком и психом. И даже публичные девки смеялись над ним у него за спиной. Все наши знали, что он плохо кончит. Но никто не предполагал, что это случится так скоро.

– Откуда ты взялся, кусок ослиного дерьма? – спросил Малютка Лох и достал свой огромный, блестящий, но все равно смешной пистолетик (ну, вы знаете, из тех, старинных, автоматических, стреляющих такими большими тупорылыми пульками, которые разрывают на части бренную плоть – если, конечно, вообще сумеешь выстрелить и тем более попасть!) и направил его на чужака.

Калибр у пистолетика действительно был приличный, и в лапе Малютки эта погремушка смотрелась здорово – свет от масляных ламп играл на полированной стали, по стволу пробегали тени, а из канала веяло холодом смерти, который, казалось, в следующий момент будет уничтожен горящим порохом.

Однако этого не случилось.

Незнакомец даже не шевельнулся. Подозреваю, что он использовал лишь ничтожную часть своей силы. Он выпустил ХИМЕРУ, и зрачки Лоха взорвались, превратившись в две чёрные кляксы на мертвенно-бледном лице. Громила ослеп на несколько минут, но, кажется, «увидел» кое-что пострашнее кошмара.

Малютка заорал «Мама!!!» и выбежал из кабака – после того, как дважды врезался в стену. Он расквасил себе нос и вывихнул руку, однако не бросил пушку. В конце концов он наткнулся на дверь и вышиб её своим телом. Позже мы услышали двенадцать выстрелов. А наутро узнали о том, что прозревший, но не до конца освободившийся от морока Малютка застрелил одиннадцать человек у речной переправы. Последним выстрелом он разнёс свою дурацкую башку.

– Говори ты! – сказал человек в красном, обернувшись и ткнув пальцем в Хому.

– Никто не знает, – пролепетал тот, еле шевеля непослушными губами. – Шёпот умер так давно…

– Я знаю, когда он умер, – бросил чужак. – Я спрашиваю, ГДЕ и КАК он умер?

– Его убили, – быстро ответил Хома. – Скорее всего. Неизвестно кто. Неизвестно где. Дурной был чело…

Он осёкся и остолбенел. Я даже подумал, что сейчас его хватит удар или толстяк-кабатчик свалится в обморок. Но все обошлось. Незнакомец отклеил от Хомы свой пристальный взгляд, и тому сразу же полегчало.

– Я собираюсь взять себе его кости, – объявил чужеземец таким тоном, словно сообщал партнёрам ставку в карточной игре. – Тому, кто будет мне мешать, мало не покажется. А теперь можете продолжать, любезные! – разрешил он и осклабился.

Кое-кто отнёсся к его словам легкомысленно и возроптал. Он продолжал разглядывать облегчённо зашевелившуюся толпу. Может быть, я один догадывался, что он выбирает себе женщину (разве это не свидетельствовало в пользу возникшего между нами понимания?). Я ощутил его голод, как будто сам прошагал тысячу миль, не встретив ни единой бабы.

И он выбрал. Его хриплое карканье снова разорвало кабацкий гул.

– Эй, ты! Иди сюда!

Я проследил за его взглядом и чуть не обмер. Он смотрел на красотку Мадлен. И снова обрушилась гнетущая тишина, в которой я слышал только шум моей жиденькой крови, текущей по жилам…

Долговязая яростно сверкнула своими чёрными жгучими глазами… и встала из-за стола, за которым её угощали более удачливые и богатые, но не менее несчастные, чем я, рабы бесчувственной красоты.

Пока она приближалась к человеку в красном на непослушных ногах, он медленно расстёгивал свой плащ, сюртук и жилет, под которым была не очень чистая, но прочная джинсовая рубашка. На его ногтях блестел чёрный лак по тогдашней моде. В каждом его плавном движении было что-то плотоядное. Этот человек охотился за костями себе подобных даже тогда, когда делал что-то, на первый взгляд, невинное. Затем он расстегнул и рубашку.

Мы увидели его волосатую грудь и впалый мускулистый живот, пересечённый слева от пупка вертикальным шрамом. Потом его заслонили плечи и чудесные густые волосы красотки двухметрового роста.

– Поцелуй моё сердце, шлюха! – приказал чужак Долговязой.

И гордая Мадлен – надменная, несносная, несгибаемая Мадлен, которая всегда сама выбирала себе мужчин, безжалостно играла с ними и никому не принадлежала душой, Мадлен, чей острый язычок был способен уязвить самых отпетых бандитов в округе, Мадлен, за которой самолюбивые цыганские принцы недавно бегали, как щенки, – покорно опустилась на колени и стала облизывать этим своим язычком, доводившим её любовников до неистовства, его левую грудь.

Пока она делала это, человек в красном даже не смотрел на неё. Он смотрел на нас с презрительной улыбкой, которая возникала так часто. Он бросал нам изощрённый вызов и ожидал ответного хода. Желательно не такого тупого, какой сделал Малютка Лох.

В ту минуту я возненавидел наших трусливых болванов, а заодно и себя, и почти полюбил незнакомца. Он продемонстрировал мне силу, но источник её каждый должен был найти и открыть самостоятельно. Если я сделаю выбор, мне предстоит трудный и смертельно опасный путь. Однако это будет путь, а не барахтанье в грязи, от которой нельзя отмыть даже лицо и руки – не то что душу…

Все смотрели будто заворожённые, как мелькает влажное розовое жало между коралловыми губами, как оно сладострастно трепещет, играя с соском мужчины. Мой изголодавшийся парень зашевелился в штанах, и я едва не выронил кружку с пивом. Чужак оставался абсолютно холоден и спокоен. И все увидели невероятное: в какой-то момент язык Мадлен раздвинул кожу у него на груди и проник внутрь. Она застонала; дрожь прошла по её телу; ногти впились в его живот. Не знаю, к чему она прикоснулась, но когда язык выскользнул, с него капала кровь…

Незнакомец взял женщину рукой за подбородок, поднял с колен и прошептал что-то на ухо. Не иначе, назначил место встречи, где собирался получить своё. При этом у Мадлен было такое лицо, словно её, сироту, наконец приласкала отыскавшаяся мать. И накормила грудью – дала напиться багрового вязкого молока…

Выслушав его тёмный шёпот, она тут же ушла. За плечами у неё сидел огромный инкуб, и её грациозная походка изменилась под влиянием похоти. Мадлен двигалась так, словно по её ляжкам непрерывно текло…

Кроме Долговязой, чудовище в человеческом облике подчинило и меня – на гораздо более долгий срок.

Незнакомец выбрал себе столик, за которым пожелал сидеть один. После Малютки Лоха никто не оспаривал его прав. Я принёс ему пиво, и он дёрнул за другой конец связавшей нас невидимой нити.

– Как тебя зовут, деточка? – спросил этот мнимый ровесник, отхлебнувший эликсира бессмертия из чаши самого сатаны, когда тот отвернулся. Я действительно чувствовал себя сопляком рядом с ним.

– Адам, – промямлил я и только потом сообразил, что впервые за много лет произнёс своё настоящее имя.

– Ха! Слишком много чести. Я буду звать тебя… – он щёлкнул пальцами и на секунду закрыл глаза, словно рылся в памяти, – Санчо. Ты пойдёшь со мной, – сказал он тоном, не терпящим возражений. – Мне нужен смышлёный помощник, знающий эти места. Ты сгодишься. Только сними с себя бабьи тряпки, и я дам тебе шанс стать мужчиной!

Я послушал его и сделал так, как он приказал. А разве у меня был выбор? Я заглянул на дно его изумрудных глаз и понял: выбора нет. На дороге моей судьбы в тот вечер не оказалось развилки.

* * *

…Напоследок он назвал мне ещё одно имя.

– Я – Габриэль, – просто сказал он, как будто это должно было исчерпать моё любопытство.

(Я долго не мог произнести вслух этого имени. С ним была связана одна старая, светлая и романтическая легенда – история любви Габриэля и Эльги, чьи имена вливаются друг в друга, конец первого служит началом второго и наоборот. Это была легенда из моей далёкой страны, и я не мог не думать, что он употребил имя намеренно. Но без Эльги оно было, словно… ампутированная конечность. Чужое, присвоенное, заимствованное из другой истории, будто кожа, содранная с невинного человека…)

Одна мысль не давала мне покоя, и я много раз возвращался к ней. Он мог бы сделать своим рабом кого угодно. Но почему он выбрал именно меня?

* * *

Я посетил свою конуру лишь затем, чтобы захватить кое-какие вещи. Однако, лёжа в раздумье на голой кровати, решил не брать ничего. Я хотел бы не только оставить тут тряпки, но и отбросить «хвост», словно ящерица. Прижатый каблуком «хвост» – моё ущемлённое достоинство. Я был внутренне готов к обновлению, другой жизни, нехоженной дороге – и уже начинал ненавидеть все, что связывало меня с Боунсвиллем. Здесь не за что цепляться, не о чем сожалеть. Пропащие годы… Но прежде была гораздо более яркая история…

Чужеземец заразил меня болезнью, для которой не придумано названия. В его дыхании был вирус цыганщины, в уверенности – неприкаянность, в жажде – отрицание, в спокойствии – одержимость, в опустошённости – свобода.

Я задул свечу и закрыл дверь.

Хозяйка ждала на лестнице, чтобы напомнить в очередной раз о просроченной плате. Мелочная, суетливая курица. Теперь она казалась мне смешной… Я, не глядя, сунул ей пригоршню медных монет, которые раньше пересчитал бы до единого гроша.

Никому ничего не должен. Все мои долги – впереди.

2

Ещё недавно мне казалось, что падать некуда, но вот нижняя точка моего падения. Я сижу в тёмной комнате отеля, а в соседней спальне Габриэль и Мадлен предаются безудержной страсти. Не уверен насчёт его экстаза, но она-то уж точно вне себя. Я слышу их тяжёлое дыхание, его агрессивное рычание, её бесстыдные стоны, визги, сосущие звуки и непристойные словечки, которыми она осыпает и подстёгивает любовничка (впрочем, любовничек, кажется, и без того хорош). Но для меня эти словечки – как укусы пчёл, как прикосновения к свежим ранам, как поцелуи окровавленных губ, запечатлённые на чёрной гниющей коже…

Моё сердце тоже кровоточит. Я предал свою незрелую любовь, даже если перепутал её с похотью. Что бы там ни говорили, похоть – снаружи, а любовь – внутри… Я считал малодушным заткнуть уши или попросту сбежать. Не лучше ли умереть, как мужчина, ворвавшись в спальню с ножом в руке? Я ведь знал, что не успею вонзить клинок ему в спину. Со мной случится то же, что с Малюткой. А если сверху окажется Мадлен? Я догадывался, что сделает Габриэль. Он заставит меня убить её – как бы случайно, по ошибке, в состоянии аффекта. Он свяжет нас кровью. Я принесу ему человеческую жертву, и он примет её благосклонно. Это будет жертва от себя – себе же. Через меня. Я – всего лишь посредник в его жутковатых играх. Так что мне оставалось лишь ждать, копить злобу, искать источник силы и надеяться, что когда-нибудь её окажется достаточно, чтобы разорвать тёмную цепь, которой он сковал меня.

Другие постояльцы отеля тоже невольно слушают ночной концерт. Никто не смеет возмутиться. На всех девяти этажах – оцепенелая тишина. Кстати, отель называется «Турист». Все уже начали постепенно забывать, что означало это слово. Оказывается, в старину было полно кретинов, которые путешествовали исключительно ради собственного удовольствия. Можете себе такое представить? Это было что-то вроде общедоступного развлечения, к тому же – почти совершенно безопасного. А костями тогда интересовались разве что археологи, палеонтологи или законченные извращенцы…

Чтобы отвлечься от происходящего за стенкой, я думал о тех невообразимых временах и пытался представить себя шагающим к горизонту – просто так, от скуки и безделья, – или разводящим костёр посреди тёмного дикого леса – тоже просто так, чтобы отдохнуть на природе. Пока я думал об этом, наступила глубокая ночь, и внутри чёрной рамы окна ярко запылали звезды…

Постельные утехи возобновляются. Мадлен плевать на всех. Она не принадлежит себе. Она вопит, как кошка, раздираемая инстинктом. Уже непонятно, что выражают её дикие вопли – наслаждение, боль или ужас перед наступающими кошмарами.

Вместо того, чтобы спать, я застыл на краешке стула под пристальным наблюдением полной луны. Жирная матрона прогуливается над крышами домов в редколесье флюгеров. Она назойливо пялится в окна, а на столе, источая приторный аромат, увядает цветок, вынутый из волос цыганки…

Вопли стихают не скоро. Пытка заканчивается, но я жду её продолжения. Слышны какие-то шмыгающие звуки. Кажется, Долговязая плачет. Что-то хлюпает, как будто постель пропиталась потом, соком и спермой.

– Санчо! – зовёт Габриэль. – Принеси вина, болван!

Наверное, он испытывает меня своими издевательствами. Хочет посмотреть, до какой степени простирается человеческая низость, где предел терпения, за которым исчезает страх. Мне ещё далеко до этого предела. О, я готов выдержать многое, чтобы обрести запретную силу! Габриэль показал мне мою награду, и теперь я не остановлюсь ни перед чем…

* * *

Я откупорил очередную бутылку «вермута», взял два чистых бокала, поставил на поднос и открыл дверь в спальню.

Они лежали на кровати, как два загнанных зверя. Свеча чадила на низком столике, где валялись побрякушки Мадлен, поспешно сорванные всего несколько часов назад, но уже успевшие покрыться плесенью. Её платье и надушённое тонкое бельё были брошены на пол, а нижняя юбка зацепилась за перекладину дешёвого гипсового распятия из тех, что обычно можно видеть в отелях и домах бедняков. Его вещи были аккуратно сложены на стуле; рака стояла возле изголовья. Шляпа была надета на вазу и больше, чем когда-либо, напоминала чучело фантастической птицы. Красный плащ висел на вбитом в стену гвозде.

Повсюду порхали хлопья пепла, как птицы, уменьшенные до размеров мотыльков. Была душная ночь, но оконное стекло покрылось инеем. Много странного было в той комнате. А я долго не мог оторвать взгляда от простыней, запачканных кровью так обильно, будто здесь резали петуха.

– Что уставился? – спросил Габриэль. – Эта сука протекает, как дырявый мех. Зато сегодня она точно не заполучит гадёныша в брюхо!

«Ну так подстелил бы ей свой плащ», – подумал я, но, конечно, не посмел ничего сказать.

Мадлен лежала, широко раздвинув ноги, и безучастно глядела в потолок. В её щель, окружённую тёмными волосами, были засунуты чётки на разорванной нитке, и казалось, что она плодит одну за другой белых улиток. Бедра покрывала какая-то розовая пена. Под ногтями запеклась кровь. На груди были различимы следы укусов. Поскольку она все ещё глубоко дышала, я ни на секунду не принял её за мёртвую.

Габриэль тоже не потрудился укрыться при моем появлении. Его остро заточенный и татуированный сук, не утративший твёрдости полностью, изгибался в виде буквы «S». На нем были заметны следы хирургического вмешательства, в результате чего он превратился в орудие утончённого и извращённого насилия. Судя по Мадлен, она получила полное представление о его возможностях.

Габриэль вырвал у меня из рук бутылку, отпил из неё залпом больше половины и очень скоро уже не выглядел утомлённым. То ли он умел быстро восстанавливать силы, то ли усталость его была наигранной и фальшивой, но признаки её исчезали так же легко, как пот испаряется с горячей кожи.

У него на шее была татуировка – свившиеся между собой змея и затянутая верёвочная петля виселицы. Во впадине солнечного сплетения блестела бляха в виде звезды с номером и встроенным чипом, запустившая свои лучи-контакты под кожу. Кажется, это была бляха жреца-чаклана, но даже дети знают, что чакланы не собирают костей! Они только отправляют обряды Возвращения (как будто этого мало!). Откровенно говоря, я не мог даже вообразить, что случится, если один и тот же человек попытается совместить оба занятия! Это было строжайше запрещено и грозило чем-то худшим, чем адская погибель. Табу такого рода не нарушаются никогда, в противном случае рушится все, и тогда не о чем больше говорить…

И я пришёл к выводу, что этот человек, назвавшийся Габриэлем, был ренегатом, осуждённым и изгнанным из секты за поистине чудовищную ересь. «Не многовато ли для тебя?» – подумал я, чуть ли не пожалев его в эту минуту. Я, червь под сапогом, мог искренне жалеть того, кто даже не заметил бы меня, если бы раздавил! Он будто принял на себя груз нескольких, не самых праведных, жизней и нёс его, высоко подняв голову, – в то время как я не сумел справиться и с тяжестью одной судьбы.

Но он обладал редким даром все портить, вырывать с корнем ростки привязанности и выскребать зародышей любви.

– Хочешь развлечься? – спросил он у меня, мотнув головой в сторону Принцессы. Он знал, знал о моей тайной страстишке!

Я посмотрел на красотку Мадлен. Той было все равно. У неё в зрачках клубились тени, и я сомневался, что они когда-нибудь рассеются полностью. Теперь это была просто мягкая кукла. Подушка для булавок. Можно было воткнуть в неё и свою, но зачем? Я смотрел на неё и с невыразимой печалью прощался с нею. Мы будто расставались, не познав восторга близости. Она была все такая же красивая, но потеряла для меня всякую привлекательность. Он выпил из неё жизнь.

Я покачал головой.

– Сентиментальный слизняк! – засмеялся Габриэль, прочитав мои мысли, и мне стало не по себе. Я видел, что он прикидывает, не устроить ли оргию, не вовлечь ли меня прямо сейчас в хоровод содомского греха, не подобрать ли и ко мне такого же ржавого ключа, которым он имел обыкновение заводить и ломать свои живые игрушки. Он знал, как устроен механизм внутри каждого из нас, и мог бы вынуть пружину, заставлявшую меня двигаться и жить.

Потом он, видимо, решил, что ему пока достаточно одного сломанного человечка, а другой пусть подождёт, повисит ещё на тонкой верёвочке, которая или задушит его, или оборвётся. В любом случае человечку конец, но надо было считаться с практическими нуждами…

Он постучал папироской по крышке серебряного портсигара, ожидая, пока я поднесу огня. Забыл сказать, что на каждый из пяти пальцев его правой руки было надето по кольцу, а запястье левой схвачено браслетом часов. И часы, и кольца были дорогими и необыкновенными. По одному из широких колец шла арабская вязь; на другом угадывалась надпись, сделанная кириллицей. Кроме того, я успел совершенно точно разглядеть две переплетённые буквы на портсигаре – вероятно, инициалы владельца. Я не удивился бы, если бы узнал, что Габриэль показал мне их специально. Поистине дьявольские штучки! Вероятно, он хотел, чтобы не я вёл его по следу, а мои непроизвольно возникающие мысли… Но он ошибся. У меня не возникло ни одной предательской мыслишки. Инициалы ни о ком мне не говорили, а самого портсигара я никогда раньше не видел.

Я поднёс ему свечу, держа руку лодочкой, чтобы воск не капал на его голое тело. Я старался быть хорошим, услужливым слугой и надеялся, что он это оценит. Напрасно надеялся…

Габриэль затянулся пару раз; я услышал, что папироса, тлея, издаёт прелестные звуки, напоминающие отдалённую трескотню цикад. Дымок свивался в спирали, которые ввинчивались в стены и исчезали. Пепел по-прежнему носился под низким потолком стайкой серых птичек и не оседал. Узор инея на стекле составил ясную зеркальную надпись из одного слова: «LIEBESTODS»[3].

– Санчо, сынок, пора тебе начинать отрабатывать свой хлеб, – заметил Габриэль с безжалостной улыбкой, хотя я ещё не съел ни единой корочки с его стола. – Кто может знать о смерти Шёпота? Подумай об этом. У тебя есть время – до утра… У неё уже нет времени, – добавил он, имея в виду Долговязую.

А может быть, я чего-то не понял.

* * *

Утром он прогнал Мадлен, как последнюю потаскуху. Она не произнесла ни слова. Оделась и ушла, не умывшись и не расчесав своих спутанных волос. У Долговязой, при её внушительных габаритах, был вид собачонки, не понимающей, за что на неё рассердился хозяин. А ему она просто надоела.

Прежде чем приступить к делам, Габриэль принял ванну и выпил две чашки крепчайшего кофе. Между первым и вторым номерами утренней программы он извлёк из кармана сюртука плоскую флягу из нержавейки и приложился к ней, объявив, что это «спиритус мунди». Но моих чувствительных ноздрей падшего аристократа коснулся аромат, знакомый с детства и уже основательно подзабытый. По-моему, во фляге было не что иное, как старый, божественно старый коньяк.

Стоило мне учуять этот запах, и на внутренней стороне век возникли картинки из моего детства – призрачные, замутнённые капризами памяти, непоправимо далёкие, – и все же от них сладко щемило сердце.

Я видел интерьеры пентхауза в старинном замке моего отца; витражи, сквозь которые падал лунный свет и ложился на пол голубоватыми бесплотными плитами; гигантских черепах и клонированных русалок, томно круживших в кристально прозрачных водах бассейна; полуистлевшие полотна и голограммы скульптур; людей в пятнистых масках – то ли охранников, то ли наёмных убийц, то ли просто участников бала-маскарада; пары, завораживающе медленно двигавшиеся в странном танце под тягучую мелодию «Кашмир»… Что-то мешает мне «видеть». Может быть, слезы затуманивают взгляд, обращённый внутрь…

Но вот туман рассеивается. Следующая картинка. Мне восемь лет, я сижу на возвышении у стены громадного зала. Ряды колонн тянутся вдаль, до самого горизонта. Это называлось «развивающийся храмовый интерьер»… Невообразимо красивые дамы подходят и целуют мою вялую руку с голубыми прожилками вен и кусочками змеиной кожи на ногтях. Мне скучно, и шелест атласа напоминает лишь о том, как шумят крылья летучих мышей в заброшенной часовне (наверное, уже тогда было ясно, что я не создан для наслаждения властью, а лишь для меланхолических грёз, – но никто не потрудился вникнуть в это)…

Отец возвращается из Лабиринта Чудовищ, и все собравшиеся приветствуют его с очередной победой, но не слишком бурно – ведь нет вообще ничего важного, и чрезмерное проявление чувств, равно как и придание чему-либо особого значения, считается дурным тоном. Отец говорит, что видел тень Сияющего Зверя, и при одном только упоминании о Звере возникает зловещая пауза, наполненная тревогой и благоговением…

Затем отец снимает шлем виртуальной реальности, перчатки с сенсорами и отдаёт их груму. Группа продолжает играть; музыка звучит безостановочно; пары вычерчивают на гладком полу траектории, как звезды, вечно летящие сквозь пустоту…

Нам далеко до Древнего Рима. Мы растеряли даже звериную жажду обладания. Разврат у нас не так чудовищен, развлечения не столь кровавы, а насильственная смерть попросту театральна. Она так же хорошо изучена во всех мыслимых видах и так же бесцветна, как любые стороны жизни. Кровосмешение? Мы давно уже считаем себя выродившимися. Все было, все испробовано и повторится несчётное количество раз. Все человеческие пороки банальны и скучны, как сама добродетель. Тоска библейского меланхолика передаётся по наследству, будто вирус. В наши времена её разделяют даже дети. Вялую агонию дряхлого старца можно без труда распознать под любой маской. Что-то надломилось в стебле поколений – и поник жалкий, нераспустившийся цветок. Вниз, вниз – теперь уже только вянуть, глядя вниз, и сбрасывать лепестки… И при этом у нас чрезвычайно низок уровень суицида. Все хотят до конца испить горький яд в надежде, что он окажется лекарством. Но доза слишком велика. Да и надежда – всего лишь обречённый выкидыш разочарования…

Как можно жить, если любое деяние заранее представляется бессмысленным, а проявление любого чувства – невыносимо фальшивым? Если каждое движение, каждый жест отбрасывают тень пошлости? И, что ещё хуже, ни в чем нет подлинной красоты. Даже дьявольское зло перестало быть эстетически притягательным.

Мы измельчали до предела; сбежали с полюсов любви и ненависти на экватор безразличия и посредственности. Крайности пугают нас; это пропасти, со дна которых нет возврата. Только луна ещё вызывает приливы и отливы угасающего чувства в лунатических душах; её бледный свет порождает химерическую суету…

Сова Минервы заканчивает полет в сумерках. Это век, наслаждающийся своим падением. Запылённый, порочный, умирающий, отдающий сладким душком тления, уставший от всего и от самого себя мир, возвращение средневековья, постиндустриальный упадок, рак цивилизации, переходящий в летаргический сон, апогей декаданса. Но как назвать то, что окружает меня сейчас?!

Только несколько секунд длится очарование, только несколько секунд вдоха, задержки дыхания и воспоминаний. Ничтожное количество паров коньяка попадает в мои лёгкие… Благодаря этому и за секунды я снова успеваю вернуться на двадцать лет назад.

Отец и его ближайшие друзья пили коньяк, один глоток которого стоил больше иного бриллианта, и аромат напитка тогда казался мне неприятным. Каждый тост прославлял смерть. Все стихи были о её сладости. Все песни выражали жажду небытия…

Другой вечер. Для него был выбран ландшафт греческого острова. Красота, губительная для души. Нега, растворяющая и без того подточенные старостью силы. Невозможная синева небес и вкрадчивый шёпот моря, рассказывающего нескончаемуюю легенду. Белые портики, разбитые колонны, торсы и фиговые листки героев, бессильные руки богинь, розовые облака цветущих садов. Несгораемый закат, всепогодная чистота…

Как только я начинал поддаваться агорафобии, возникал интерьер картинной галереи, уходящей в бесконечность. Один и тот же портрет повторялся несчётное количество раз. Повторение обладало несомненным терапевтическим эффектом…

Очередной бал. Мать с огромным животом, на восьмом месяце беременности, сидела в кресле с высокой спинкой и усталым взглядом следила за происходящим. На её губах застыла ничего не выражающая улыбка. Отец подходил, прилюдно прикладывал ухо к животу, а затем целовал его четырежды – крестообразно. И все вокруг склоняли головы, символически оплакивая скорое возвращение в мир ещё одного несчастного, похищенного природой у вечности и уловленного в сети сансары. Лицо матери искажалось, становилось жалким и растерянным; отцу приходилось утешать её…

И снова мелодия «Кашмир»; и пейзаж в сложном настроении «жизнь – пустыня; смерть – оазис; оазис – мираж»; и снова грёзы; и снова путь под чёрным солнцем и ледяной луной; и вой ветра, засыпающего песком обезлюдевшие города и обглоданные кости бедуинов; и мрамор, изъеденный эрозией; и брошенные храмы забытых богов; и тень коршуна, пересекающего ослепительное небо днём; и ужасающее молчание звёзд ночью; и безголовые статуи, к которым нельзя прикоснуться, потому что они сотканы из лазерных лучей; и неоновые вывески «Бог тоже забывает» на святилищах чакланов; и чёрные стяги тоски, вонзённые в мозг с раннего детства…

Потом – интерьер «Версаль». Отец удалялся с фаворитками, а мать прикладывала салфетку к своим губам, намазанным фиолетовой помадой, и оставляла на ней почти круглый отпечаток с сотнями мельчайших крапинок, и затем посылала меня к отцу с этим знаком любви, смысл которого я понял только тогда, когда случайно застал отца в оранжерее с другой дамой. Орхидеи окружали их, будто бесстыжие глаза флоры подглядывали за противоестественным соитием. Я не смел мешать. Но однажды отец заметил меня и сказал: «Иди к нам, малыш. Посмотри: вот святая женщина, думающая прежде всего о благе нерожденных!» После этого он засмеялся, а она была слишком занята…

Когда сворачивали ландшафты и отключали интерьеры, я отправлялся бродить по «настоящим» залам, спускался на лифте в подвалы, на заброшенные этажи, глотал вековую пыль, потревоженную мною, и понимал, что затхлый воздух может пахнуть временем. Я перелистывал огромные гербарии растений, давно исчезнувших с лица земли, трогал бабочек, пришпиленных к картону внутри вычурных рам, и не испытывал жалости и угрызений совести, когда они рассыпались в прах. Я отряхивал этот прах и шёл дальше, рассматривая отцовскую коллекцию старинных автомобилей, чучела и реконструкции вымерших животных, восковые фигуры людей прошлого, читал имена, которые ни о чем мне не говорили – Ленин, Гитлер, Сталин, Наполеон, Эйнштейн, Гейтс, Гагарин, Пресли, Тейлор… Сколько я себя помнил, меня окружали муляжи. Все было более или менее удачной подделкой, призванной механически воспроизвести или скопировать жизнь в тщетных попытках обрести утраченное.

Страна вечного упадка… Поверьте, я осведомлён о том, что ничто не длится «вечно». Скажем иначе: непреходящего упадка. Даже в периоды потрясений или так называемого «подъёма» зерно упадка не засыхает и не гниёт. Оно вызревает где-то в глубине, чтобы дать всходы уже при жизни того счастливого поколения, котрое избежало гибели на войне и застало сомнительный «расцвет». Я ни дня не ощущал себя частью развивающегося общества – по-настоящему молодого, растущего, устремлённого в будущее. Кто-то рождается в чистой земле, а кто-то в трясине. И дело тут не в способностях или желании что-либо изменить. В паузах бравурных маршей застыла апатия; во взглядах стариков сквозит разочарование или маразм; рядом с пятидесятилетними можно ощутить их покорность судьбе и тяжесть времени, убившего их мечты; на весёлых лицах юнцов лежат отсветы кровавого прошлого; все опутано тайной и удушливой паутиной ВЛАСТИ, а значит – лжи во благо.

Но времена всеобщей «благодати» никогда не наступят. Я знал это абсолютно точно. Я – часть этой власти. Я – часть тотального обмана, мифа о слабом существе, принявшем на себя тяжкий крест тирании…

И червь непрерывно гложет моё сердце.

* * *

…Что-то похожее на пощёчину без шлёпка ладони вывело меня из транса. Оказалось, я чуть не пролил обжигающий кофе. Зеленые глаза Габриэля пристально глядели на меня, и я понял, что они прозревали то же самое, что вспоминалось мне. Ключик провернулся где-то внутри меня, открыв одну из тысяч дверей, за которыми заперты демоны…

Что ж, я готов был сыграть с ним в эту игру. Я и сам хотел бы превратиться из дома привидений с наглухо заколоченными окнами и комнатами – угольными мешками, затопленными подвалами и слизняками под полом в анфиладу с настежь распахнутыми дверями, сквозь которую помчался бы свежий ветер и солнечный свет. «Проделай во мне коридоры, проклятая тварь!» – мысленно попросил я Габриэля. Но он уже не «слушал» меня. Он пил свой утренний кофе.

Я придумал кое-что за то время, которое он мне дал. Я решил отвести его к ясновидящей Кларе.

Кроме того, я обещал вам оставаться незаметным повествователем, но слишком много треплюсь о себе. Готов поспорить, что на это тоже была воля Габриэля. Ничего не поделаешь – ведь я только тень человека, которая возжелала найти того, кто её отбрасывает…

3

Клара была чудовищно толстой и вряд ли могла сдвинуться с места без посторонней помощи. От неё приторно-сладко пахло ароматизированной пудрой. На протяжении всего приёма она сидела, расплывшись на кушетке и обложившись подушками. Возле её необъятной левой ляжки примостилась поседевшая и полуоблезшая пародия на пуделя – дряхлый кривоногий кобель, который, слава богу, хотя бы не тявкал. Сначала я вообще принимал его за чучело, пока он не дёрнулся, а Клара не скомандовала: «Ричард, сидеть!» В пределах досягаемости её рук, будто скатанных из рыхлого теста, находилось всего несколько предметов – жидкокристаллический экран, колода карт, улыбающаяся кукла с воткнутыми в череп булавками, рентгеновские плёнки (опять кости; всюду проклятые кости!) и логическая машинка Луллия, переделанная из стариннейшего арифмометра. Весьма скромный, банальный и не слишком впечатляющий набор, но я не доверял нововведениям.

Габриэль оглядел интерьер салона и аксессуары со скептической ухмылочкой. До этого он посмеивался и надо мной. Пока мы пробирались по улицам города – он верхом на своей бледной кляче, а я пешком, держась за стремя, – мне пришлось выслушать столько упрёков в никчёмности, что их хватило бы на двадцать Господ Исповедников. Зато я узнал, что мой новый хозяин обладает прекрасным чувством юмора, хоть и ядовитейшего свойства. Не раз он заставлял меня сгибаться пополам от смеха, и я начинал задыхаться, потому что не поспевал за ним ни телом, ни мыслью.

Все уже знали о прискорбнейшем происшествии с Малюткой Лохом и старались держаться от нас подальше. Вместе с тем обыватели хотели видеть, что предпримет мэр, и я частенько оглядывался, ожидая появления Миротворцев. Габриэлю же было плевать на все и на всех. Он откровенно издевался над нравами Боунсвилля, его ветхими строениями и убогими обитателями, но он ещё не был в богатых кварталах и не видел город с «лучшей» стороны.

А теперь он издевался над Кларой, но та терпела – клиент обещал хорошо заплатить. У неё было не так много клиентов, а самцы, прожигавшие насквозь похотливым взглядом – до самой зловонной и непотревоженной трясины состарившегося лона, – попадались ей очень давно…

Ясновидящая жила в аккуратненьком домике из красного кирпича с черепичной крышей. Ухоженный садик с белой скамеечкой под грушей дышал уютом. Коновязь выглядела чисто декоративной деталью; даже полудохлая кобыла Габриэля могла бы, подавшись назад, выдернуть её из земли и утащить за собой. Мещанские навесики над окнами и цветочки в раскрашенных деревянных ящиках успокаивали. Болтали, будто бы Клару много лет назад лишили лицензии психотерапевта за любовную связь с душевнобольным пациентом. Я допускал, что и такое могло случиться. Чего я только не насмотрелся – а ведь я был ещё молод!..

Когда мы приблизились, стало слышно, что в доме заведён патефон. Хриплый мужской голос, пробиравший до костей, пел на том английском, который употребляли до смешения языков:

- …Она говорила ему, что любовь никогда не умрёт,

- Но однажды он узнал, что она лгала…

Это была старая, забытая песня, и вдобавок пластинка немилосердно трещала. Но Габриэль вдруг разительно изменился в лице. Мне показалось, что его кожа почернела и даже сияющие глаза погасли. Через секунду это был прежний опасный авантюрист, истекавший сарказмом, но теперь я знал, что и у него есть уязвимые места. Это могло мне дорого обойтись, и я сделал вид, что ничего не заметил.

Девочка – то ли служанка, то ли ученица (у Клары не было своих детей, по крайней мере никто в городе о них не знал) – провела нас в комнату, погруженную в вечные сумерки. Небрежным жестом Габриэль велел мне оставаться у двери. Здесь я чувствовал себя неуютно. Какому-нибудь придурку вроде Малютки вполне могла прийти в голову бредовая идея разобраться с инородцем и заявиться в салон Клары с оружием. В самом деле – это было тихое местечко, в высшей степени подходящее для дел такого рода. В этом случае я был бы первым, кто получил бы заряд свинца в спину. И потому моя спина все время чесалась.

Жалюзи на окнах были закрыты. Горели свечи и курились благовонные палочки. На каминной полке лежали «Большой атлас регионов мёртвых», изданный в начале прошлого века профсоюзом собирателей костей, и томик с перламутровым крестом на переплёте, весьма похожий на молитвенник, – но, судя по цвету бумаги, это был запрещённый «Чёрный бревиарий». Ничего не скажешь, редкое издание… За спиной Клары висел портрет мистера Кроули. С потолка свисала лампа с абажуром в виде панциря черепахи. Да, чуть не забыл: на шахматном столике были будто напоказ выложены затасканные таблицы эфемерид планет – совершенно бесполезные, ибо их составили несколько десятилетий назад те астрологи, которые ещё умели это делать.

Одной брезгливой гримасой хозяин вынес приговор эклектичной и дешёвой декорации. Я надеялся, что он не сочтёт Клару столь же дешёвой самозванкой. Она действительно обладала редкостным даром, и слава о ней распространилась далеко. Однако люди редко ощущают то, что скрыто в глубине, и куда больше доверяют видимости. Потребность помнить давно признана вредной. Многие желали бы забыть прошлое, и лишь некоторые хотели знать своё будущее. И ещё меньше было жаждущих вскрывать гнойники тайн.

Но сегодня к ясновидящей, похоже, забрёл настоящий ценитель гноя. Она честно старалась быть ему полезной. ВСЕ старались быть ему полезными, но мало у кого это получалось. Я продержался дольше других. Клары хватило минут на сорок.

Она выслушала его молча. Ни одна складка не дрогнула на её жирном желеобразном лице, хотя поговаривали о её тёмных делишках с Шёпотом. Мне и в голову не приходило, что я её подставлял. В конце концов Габриэль рано или поздно все равно добрался бы до неё, и тогда было бы только хуже. Сейчас же он разыгрывал из себя приличного человека, если в отношении его можно употребить это слово.

Когда он закончил, она кивнула, прикрыла веки рептилии и опустила пальчики-сосисочки на экран. С минуту сидела, погружаясь в транс (а может, думала: «Катитесь-ка вы оба к черту!»), потом стала совершать плавные движения кистями, словно сдирала с экрана тончайшие невидимые плёночки.

Я видел подобное действо не впервые и всякий раз сомневался в успехе, но снова и снова убеждался в том, что она «очищает» экран до такой степени, что на нем становится различимым некое изображение. Может, это был и примитивный фокус, однако повторить его без специальных приспособлений не удавалось никому. Клара, насколько я понимал, не пользовалась никакими приспособлениями. Правда, изображение не отличалось чёткостью и конкретностью. Чаще всего это были просто движущиеся пятна и тени. Трактовать их можно было как угодно – в том и состояло искусство Клары. Если же экран оказывался бесполезным, оставались ещё логическая машинка и Зеркало Хонебу. Зеркало ясновидящая использовала только в крайнем случае. Я сильно подозревал, что сегодняшний случай именно такой.

Пока она священнодействовала с экраном, Габриэль закурил папироску от одной из чёрных свечей и пускал дымок, бесцеремонно развалившись в кресле. Я стоял у двери и разглядывал сумрачную берлогу Клары. На антикварном патефоне Берлинера все ещё вращалась пластинка. На бумажном плакате, висевшем в стенной нише, был изображён полуголый мускулистый священник, пронзающий какую-то нечисть обломком кованого креста. На двух гобеленах-близнецах была запечатлена битва мотоциклетных банд. Большие маятниковые часы напоминали гроб, поставленный вертикально, только в квадратном окошке вместо лица покойника виднелся циферблат с полустёртыми делениями и тусклые стрелки. Часы были устроены так, что медленно опускавшийся маятник в виде топора рассекал пополам куклу-узника и тут кончался завод. Странный однако вкус у старушки! Потом я вспомнил, что она тоже была когда-то молодой, а может быть, даже не такой толстой и пригодной для употребления…

Вдруг я заметил, как без всякой видимой причины заколебались портьеры, на которых были вытканы золотые дракончики. Внезапно возникший сквозняк приподнял сиренево-седые букли на голове ясновидящей, в результате чего её причёска стала похожа на нимб, сотканный из паутины. Габриэль переместил папироску в уголок рта и похлопал в ладоши.

– Давай, давай! – поощрил он Клару. – Время – деньги.

Как только он это ляпнул, часы пробили полдень и раздался звон монет, посыпавшихся из них, будто из игрального автомата. Все монеты оказались золотыми, старой чеканки и давно вышедшими из употребления. Это была шутка не лучшего пошиба. Многократно распиленная кукла издала ржавый хохоток.

Клара то ли действительно погрузилась в транс, то ли предпочла не обращать внимания на происходящее. Её зрачки хаотично блуждали под опущенными веками, а из-под волос поползли струйки пота, оставляя дорожки в пудре.

Мне и самому показалось, что в комнате становится жарковато и душновато. Ещё бы – свечи горели, три человека дышали, один курил, ну и Ричард, конечно, сопел в свои две дырки, не сводя с Габриэля вылупленных глаз. Пёсик напоминал мне последнего отпрыска дегенерировавшей династии аристократов с полностью утраченным чувством реальности и с выдающейся неспособностью предчувствовать опасность. Я сомневался, что это несчастное животное почует приближение землетрясения, не говоря уже о неопределённой угрозе, которую представлял собой зеленоглазый двуногий монстр…

Вскоре Клара начала еле слышно говорить. Разобрать, что она там бормочет себе под нос, было невозможно, хотя я слушал так же внимательно, как осуждённый слушал бы приговор, выносимый старым судьёй-маразматиком.

Габриэль поморщился и бросил на меня взгляд, не суливший ничего хорошего. Я и так уже жалел, что поставил на Клару. Не хотел бы я оказаться среди тех, кого хозяин сочтёт для себя бесполезными.

Я становился на носки и вытягивал шею, пытаясь заглянуть в экран, лежавший на коленях у толстухи. То, что я увидел, напоминало паука-свастику, бегавшего от одной чёрной лузы к другой по зеленому мерцающему полю. Постоянно следить за ним было, наверное, чертовски утомительным занятием…

Наконец ресницы Клары взлетели вверх. Она уставилась на нас мутными глазами. Её зрачки были расширены, будто она и впрямь бродила в нездешней тьме. Я не мог бы сказать в точности, что с нею прозошло, но по крайней мере её речь стала членораздельной. Правда, болтала она всякую ерунду:

– Даже мёртвые не спят спокойно… Одни могилы молчат. Другие орут. Третьи взывают к мщению. Слышу два поющих склепа. Ни одна могила не шепчет…

– Что за хреновина?! – воскликнул Габриэль. – Санчо, дурень, куда ты меня привёл?

И все же я чувствовал, что он забавляется этим представлением.

А Кларе уже было не до забав. Кажется, она угодила в ловушку. Чужак проник вслед за нею в её тайный сад, и теперь бедняжка обнаружила, что тропинки, которыми она многократно пробиралась в мире теней, отыскивая и узнавая вещи с изнанки, исказились; карты лгут; ориентиры перепутаны, и нездешние призраки стерегут выходы, отпугивая посвящённых…

Клара испугалась, но так, как пугаются в дурном сне. Она стала похожа на уродливого ребёнка, погрузившегося в кошмар. Морщины на её лице напоминали извивающихся червей. Собственное прошлое было её смертельным врагом. Она хотела бы разрушить и испепелить корявые лабиринты памяти, но они стояли незыблемо, как крепость, а из-за стен, спрессованных болью и временем, доносился злорадный хохот шпиона, проникшего туда через нору в подсознании, и предательское эхо повторяло подавленные мысли. У её памяти не было глаз, которые можно было бы выколоть, а её мозг «говорил» без помощи языка, который можно было бы вырвать. Впрочем, язык из плоти тоже был её врагом. Какая-то посторонняя и потусторонняя сила выжимала из неё слова, как кулак выдавливает дерьмо из звериной тушки. И спасало только то, что символы, разбросанные на тайных путях, были слишком невнятны – в противном случае она сама куда лучше распорядилась бы своей никчёмной жизнью, пришедшей к страшной старости.

…Частицы пудры отклеились от её лица и парили вокруг головы, словно рой мельчайших белых мух. За её спиной возникали туманные фигуры, которые то засовывали ей пальцы в уши, то застилали глаза, то заползали в рот или ноздри. Судя по всему, Габриэль боролся с искушением заставить Клару выражаться яснее, но опасался «сломать патефон» раньше, чем песенка будет допета до конца. Ричард жалобно поскуливал и пытался спрятаться за необъятный зад хозяйки. Та продолжала торопливо бормотать.

Из её бессвязного монолога я сделал единственный вывод, что Шёпоту не повезло и после смерти. По-моему, его кости попросту растащили дилетанты. Для настоящего собирателя это была самая неприятная информация – все равно что для хорошего ювелира известие об уникальном алмазе, распиленном на части. И, цветисто выражаясь, даже алмазная пыль развеялась над океаном – так что было от чего впасть в пессимизм.

– Что ты мелешь, черт тебя подери? – сказал Габриэль, перерезав нескончаемую, но гнилую нить её болтовни. – Доставай зеркало и займись наконец делом!

Клара заткнулась и в течение нескольких десятков секунд напоминала сомнамбулу. Она словно задержалась там, куда привёл её сомнительный дар, и торчала, потерянная, среди изменившегося пейзажа, забыв обратную дорогу. Потом она с трудом её вспомнила и медленно «пошла домой».

Взгляд ясновидящей я и раньше не назвал бы ясным. Сейчас он стал совсем непроницаемым, как осадок в пивной кружке. Она протянула руку, колыхавшуюся так, будто плоть сползала с кости, и засунула её в ящик, стоявший возле кушетки. Тут её охватил очередной приступ сомнений и опасений. Но лучистый и пристальный взгляд Габриэля осветил ей путь.

Поколебавшись немного, Клара извлекла из ящика приспособление, которое в здешних краях называют Зеркалом Хонебу. На моей родине оно называлось немного иначе. Как-то раз меня по глупости угораздило заглянуть в него, и я не хотел бы, чтобы это повторилось. В Зеркале Хонебу можно кое-что увидеть, но взамен необходимо кое-что ОТДАТЬ. Я понял, что сделка невыгодна, как только от меня отрезали малюсенький кусочек. Чего? Не могу выразить словами. Но вы бы это тоже почувствовали, можете мне поверить… Зеркало – опасная игрушка. Пользуясь им, надо либо обладать неисчерпаемым запасом того, что забирает Хонебу в качестве платы за услуги, либо очень быстро превратишься в ходячий манекен.

Клара, конечно, знала об этом не понаслышке и намного лучше меня. Ей очень не хотелось заглядывать в Зеркало. Но пришлось.

Её лицо исчезло в тени, густой, как чёрная сметана. Тень падала ОТТУДА. Голос, раздавшийся через минуту, был под стать новому облику – инфернальный, бесполый, далёкий, – почти что разряд атмосферного электричества в телефонной трубке (была и такая забава во времена моего счастливого детства).

Голос Хонебу сообщил то, о чем даже я начал догадываться: костей Шёпота не было под поверхностью земли – по крайней мере в доступной её части. Правда, существовали особые способы «упаковки», препятствующие проникновению демона.

Габриэль отложил папироску, использовав в качестве пепельницы логическую машинку Луллия. Его физиономия была бледной и выражала одну лишь непреклонность. Он протянул руку и отнял у ясновидящей Зеркало, нимало не заботясь о том, понравится ли Хонебу то, что ему помешали питаться.

– Ты плохо смотришь, Клара, – проворчал он недовольно. И добавил в сторону, будто обращался к пустоте: – Протри ей фары, Монки!

Клянусь, он так и сказал: «Протри ей фары, Монки!» Я не поверил своим ушам, но пришлось поверить глазам. Через несколько мгновений на уровне их голов сгустилось облако некой субстанции в виде пляшущего человечка размером с карандаш. Не знаю, что это было – дым, пыль, игра света и тени, галлюцинация или все вместе. Во всяком случае, тощий человечек лихо отплясывал какой-то дикий танец. Будь он живым существом, я сказал бы, что он рискует вывихнуть себе суставы.

И вот этот чёртов Монки, дёргаясь в воздухе без всякой опоры перед самой Клариной физиономией, вдруг протянул свои игрушечные ручки и положил ладони на её глазные яблоки. Она не мигала; её поразил столбняк. Монки начал совершать кистями круговые движения, продолжая выделывать ногами бешеные коленца. Сквозь его полупрозрачные ладони я видел, как вращаются вслед за ними её зрачки…

Пудель Ричард дрожал, как лист на ветру. С его губ капала пена. Не знаю, бывают ли среди собак эпилептики, но это было весьма похоже на припадок.

Судя по часам, процедура «протирки фар» продолжалась меньше минуты, а мне показалось – полчаса. Что же тогда говорить о Кларе! Должно быть, она все-таки «разглядела» кое-что новенькое, потому что глаза её чуть не вылезли из орбит. Доведя их до такого состояния, Монки отклеил от белков свои ладошки и исчез, испарился, растаял в воздухе.

– Спасибо, Монки, – поблагодарил Габриэль, обращаясь к последнему мимолётному росчерку его тени.

На Клару было жалко глядеть. Не знаю, что она оставила в Зеркале, но за короткое время превратилась в другого человека.

– Что ты теперь видишь, корова? – спросил Габриэль брюзгливо.

– Мне нужна его вещь, чтобы взять след, – прошептала ясновидящая. Её слабый голос был таким, каким обычно просят победившего врага быть снисходительным и дать последний шанс.

– Твою мать! – воскликнул хозяин, теряя терпение. Он сунул руку в карман сюртука и выудил оттуда обломок такой же, как у него самого, звезды с чипом.

То, что Шёпот был чакланом, поразило меня сильнее, чем все остальное, хотя за последние дни случилось немало удивительного. Оказалось, что все, кого я знал, носили ещё как минимум по одной маске – и это неимоверно усложняло трагикомический фарс.

Клара зажала обломок в своих жирных ладонях и снова закрыла глаза. У неё отвисла нижняя губа, и я увидел вставные зубы. Затем она заговорила, не двигая нижней челюстью и не шевеля языком. Возможно, это и называется чревовещанием, но могу поклясться, что раздавшийся новый голос принадлежал мужчине. Впрочем, он был настолько тихим, что даже Габриэль придвинулся поближе и наклонился вперёд.

Я сделал пару бесшумных шажков от двери и обратился в слух. Но, к сожалению, сумел разобрать только отдельные слова и обрывки фраз: «…хозяин рассыпавшихся костей…», «…все ещё ждут…», «…Зейда (имя? город? земля?)…», «…подарки разосланы в шесть сторон света…», «…никто не смел отказаться…», «…дверь отпирается словом любви и смерти…», «…ключи спрятаны в зените и в надире…», «…плюющий в колодец…», «…старуха в комнате с манекенами…», «Новый Вавилон», «Чёрные розы Лиарета», «…девушка с веретеном…», «…поклоняющиеся западному ветру и поклоняющиеся зелёным огням…»

Не знаю, много ли пользы было от подобной белиберды, однако Габриэль, кажется, наконец добился того, чего хотел. Он откинулся на спинку кресла и удовлетворённо потёр руки. Поскольку Клара продолжала ШЕПТАТЬ, он надавал ей пощёчин, чтобы привести в чувство.

– Ну-ну, хватит! Сейчас я тебя обрадую. Я заплачу тебе больше, чем ты думаешь. За все получишь сполна, – пообещал он, забрасывая раку себе за спину и просовывая руки под лямки. Затем он подошёл к патефону, завёл его и поставил иглу на пластинку.

Клара следила за ним одними глазами, превратившись в соляную глыбу, истекавшую слезами бессилия.

И тот же голос, исполненный надрывной хриплой печали, запел:

- …Она говорила ему, что любовь никогда не умрёт,

- Но однажды он застал её с другим…

Габриэль засмеялся. В его смехе было больше горечи и яда, чем в исповеди старой шлюхи.

Потом он потащил меня наружу. Я упирался, пытаясь понять, что ещё придумал этот мерзавец. Последнее, что я успел заметить краешком глаза, была тень Ричарда, упавшая на стену и стремительно увеличивавшаяся в размерах. Раздался громкий треск, который издаёт, лопаясь, туго натянутая кожа. Ясновидящая завизжала. Тень Ричарда приобрела отдалённое сходство с человеческой, но все равно это был какой-то жуткий гибрид двуногого существа и собаки. Спереди у него торчало нечто, потрясшее моё воображение. Горбатая безносая тень доросла до потолка… и навалилась на расплывчатое пятно, обозначавшее Клару, задушив её крик.

* * *

На улице нас уже ждали. Я сразу признал карету корпуса Миротворцев. Наводить порядок прибыл сам капитан с четырьмя солдатами, что говорило об ответственности задания. Габриэлю это явно польстило – его приняли всерьёз.

Солдаты были вооружены карабинами, а в кобуре, висевшей на поясе главного Миротворца, находился новодел одноимённого револьвера, однако в отличие от Малютки Лоха капитан не спешил его доставать. И правильно делал. Кроме того, он был настолько любезен, что не стал беспокоить нас во время сеанса. По его обрюзгшему лицу было видно, как ему осточертело все на свете: Боунсвилль, местные лоботрясы, приезжие аферисты, корпус с его надуманными и несбыточными идеалами и всяческая суета. Но он был из тех, кто честно и до конца выполняет свой служебный долг, каким бы нелепым тот ни казался.

Из дома донёсся сдавленный стон Клары, сменившийся звериным рычанием. Капитан одним движением подбородка отправил внутрь солдата. Тот скрылся за дверью, остальные держали карабины наготове.

Габриэль зевнул во весь рот и засвистел уличный мотивчик, отвязывая свою кобылу. Не успел он взобраться в седло, как солдат вывалился из салона, сгибаясь пополам от хохота. Капитан нахмурился ещё сильнее и сплюнул. Видать, он был знаком с образчиками чёрного юмора.

– Жива? – пробурчал он.

Солдат закивал, не в силах говорить. Я думал, у него случилась желудочная колика.

– Болван, – резюмировал капитан и направился к Габриэлю.

Тот уже сидел на лошади и глядел на Миротворца сверху вниз. Умел, подлец, выбирать выгодные позиции.

– Мы тут живём тихо, мирно, и нам не нужны проблемы, – сказал капитан веско, по-видимому, не находя в чужестранце ровным счётом ничего необычного. И даже почти полная рака с костями не вызвала в нем должного уважения.

– Проблем не будет, – заверил тот. – Если мне не будут мешать.

– …Ещё как жива! – вставил солдат, отдышавшись. – Хотите взглянуть, капитан? Держу пари, такого вы ещё не видели!..

– Я видел всякое, молокосос, – мрачно ответил капитан, потерявший интерес не только к Габриэлю, но и к своей работе. – Кажется, я даже видел, как осел трахал твою мамашу. Заткни рот и проваливайте в казарму!

– Хорошо сказано, капитан, – одобрил Габриэль. – Кстати, насчёт ослов. Моему слуге нужен четвероногий друг. Наверное, он предпочтёт ослицу. Не подскажете, где можно купить?

Капитан враждебно покосился на всадника, правильно заподозрив издёвку. Но Габриэль принял самый невинный вид. Как ни странно, между этими двоими, кажется, возникло некоторое взаимопонимание. Я даже испугался, что хозяин сочтёт капитана более полезным помощником, учитывая возраст, опыт, наличие какой-никакой пушки, а также влияние среди Миротворцев. Однако Габриэль заглядывал дальше, намного дальше в будущее и намного глубже в тайны сердец, чем я мог себе представить.