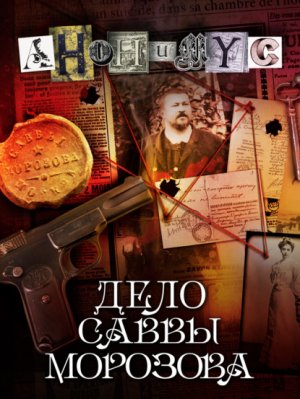

Дело Саввы Морозова АНОНИМУС

Мануфактур-советник угодливо поклонился, лицо его расплылось в неожиданно елейной улыбке.

– Простите, что отвлекаю от обеда-с. Если не вовремя-с, так я могу и в другой раз.

– Отчего же, – сдержанно отвечал статский советник и кивнул на стоявший за столиком свободный стул. – Прошу садиться.

– Душевно благодарен вам за ваше снисхождение-с. – Савва Тимофеевич, посверкивая хитрыми монгольскими глазками, опустил упитанное тело точно в стул.

Подоспевший официант с поклоном положил перед ним меню.

– Мне того же-с, что и его высокородию, – подобострастно проговорил Морозов, одаривая Загорского и официанта одинаково глуповатой улыбкой.

Официант несколько озадаченно кивнул и растворился в белоснежном накрахмаленном воздухе ресторана.

– Итак, – проговорил статский советник, – кто же именно хочет вас убить?

Морозов заморгал небольшими своими (почти свинячьими, подумал Загорский) глазками, приподнял бровки, изобразил изумление. Какое, позвольте, убить, откуда это и почему убить? Кому он нужен, человечишко мелкий, неинтересный, совсем неавантажный. Говорите, сестра сказала? Да что ж сестра, она и не то еще соврет – известно, дура-баба, ум-то куриный.

– Ну да, – кивнул статский советник. – И вы ехали в Петербург из Москвы затем только, чтобы сообщить мне, что сестра ваша, между прочим почетный член Московского общества истории и древностей, дура-баба и курица? Не слишком ли расточительная трата времени и сил для делового человека?

Морозов моргнул и заявил, что бешеной собаке семь верст не крюк и он еще бы дальше поехал, лишь бы понравиться важной персоне вроде господина Загорского. Сестра – что ж, без всякого его согласия обеспокоила Нестора Васильевича, он ужо ей ижицу-то пропишет, чтоб не своевольничала… Баба – человек совсем без понятия, куда ей соваться в мужские дела?!

– Послушайте, господин мануфактур-советник, – мягко прервал его Загорский, – я знаю, что вы какое-то время содержали Художественный общедоступный театр господ Станиславского и Немировича-Данченко. Видимо, там вы набрались разных актерских хитростей и почему-то решили, что сейчас самое время изобразить передо мной какого-то темного купчишку. Так вот, я вам заявляю, что мне это совершенно неинтересно. Вы – человек хорошо образованный, окончили Московский университет, учились также в Манчестере и Кембридже. Такой человек не может быть дураком – так зачем же изображать из себя дурака? Актерство в жизни, по моему глубокому убеждению, – это фальшь и обман. Скажу вам больше: несмотря на вашу весьма недурную деловую репутацию, ваша персона не вызывает у меня никакого сочувствия.

– Чем же вам моя репутация не нравится? – неожиданно заинтересовался Савва Тимофеевич, забыв о гаерской манере изъясняться.

– Я не говорил, что репутация не нравится, – поморщился статский советник. – Репутация ваша как раз вопросов не вызывает. Другое дело, насколько можно ей верить, этой репутации? Нынче репутации делаются так же лихо, как прически, только денег требуют больше. Мне скорее уж не нравится сама ваша персона. И вовсе не потому, что вы происходите из низов и, как всякий фабрикант, эксплуатируете рабочих вашей мануфактуры. Вы мне не нравитесь по одной простой причине – вы финансировали российских социал-демократов, людей опасных и жестоких. Впрочем, полагаю, что вы делали это из лучших побуждений. Но, как гласит поговорка, ни одно доброе дело не остается безнаказанным, и вы почувствовали это на собственной шкуре. Что ж, господин мануфактур-советник, если вы не хотите рассказывать о сути вашего дела, в таком случае я расскажу о нем сам…

Официант принес вино, откупорил бутылку и разлил по бокалам. Загорский отпил из своего и поставил бокал на стол. Морозов даже не шелохнулся и лишь, не отрывая глаз, смотрел на собеседника.

– Итак, вы разошлись с вашими недавними друзьями, вы перестали давать им деньги на их революцию, а на самом деле на хаос и преступления против Российской империи. – Загорский сейчас смотрел на собеседника так же внимательно, как и тот на него. – Социал-демократам ваша строптивость чрезвычайно не понравилась, и они решили на вас надавить. Человек вы неподатливый и давления не любите, поэтому тут, как сказал бы мой помощник, нашла коса на камень. Однако русские марксисты – люди безнравственные и готовые на все. Поняв, что мытьем, то есть убеждением, деньги из вас не выбить, они решили сделать это катаньем – то есть запугать. Если надо, они готовы вас даже убить, не так ли?

Морозов с неожиданным равнодушием пожал плечами: что ж, убьют так убьют.

– Ну да, – кивнул Загорский, – смерти вы не особенно боитесь. Вы человек не юный, разного повидали. Подозреваю, что в людях и в обществе вы разочаровались – дело известное для людей вашего психического типа. Однако, кроме собственно купца Морозова, который, будем считать, не так уж дорог себе самому, есть еще какое-то количество людей, которые ему дороги: брат, сестры, жена, дети, наконец. И большевики – а вы якшались именно с ними – так вот, большевики, конечно, достаточно умны, чтобы это понимать. У господина Морозова слишком много имеется ахиллесовых пят – и вот на них-то бывшие его друзья и намерены давить, не так ли?

Морозов молчал. Лицо его роковым образом переменилось: из монгольской хитровато-глуповатой маски сделалось вдруг трагическим и беззащитным. Он уперся локтями в стол, упрятал лицо в ладони, сидел не шевелясь.

– Что у вас с рукой? – внезапно спросил он, не поднимая глаз на статского советника.

– Привет от ваших знакомцев, марксистов-большевиков, – отвечал тот иронически. – Впрочем, оставим в покое мою скромную персону, поговорим о вас.

Морозов только руками развел: статский советник совершенно прав. Дело обстоит именно так, как и сказал Загорский… Однако откуда он все это знает?

– Не бином Ньютона, – отвечал Загорский. – Вы, может быть, думали, что, давая деньги из рук в руки большевику Красину, вы гарантировали себе анонимность? Если так, спешу вас разочаровать. На вас в Особом отделе департамента полиции имеется особая же папочка. Но дело даже не в полицейских папочках, это информация секретная, для служебного пользования. Молва, слухи – вот что вернее всего вытаскивает на свет любое дело и любого деятеля. Социал-демократы – не единственная партия, которую вы финансировали, но самая опасная и общественно вредная. Именно их мы должны благодарить за 9 января и за всю ту смуту, в которую медленно, но верно погружается сейчас Российская империя.

Принесли щи. Морозов, однако, даже не взглянул на еду. Он откинулся на стуле и глядел теперь на статского советника со странным выражением.

– Вы полагаете, что болото, в котором пребывает сейчас Россия, – это нормальное состояние для великого государства? – спросил он неожиданно желчно.

Статский советник отвечал, что, каким бы ни было болото, в нем всегда возможна жизнь. А вот в пожаре революции никакой жизни быть не может. Тем более когда пожар этот разводят большевики.

– Вы читали главаря марксистов Ульянова-Ленина? – поинтересовался Нестор Васильевич, пробуя тартар.

Савва Тимофеевич кивнул: оригинальный господин, большой мастер политической ругани. Загорский нахмурился, отложил вилку.

– Этот, как вы говорите, оригинальный господин даже среди своих соратников слывет человеком крайне решительным и несентиментальным. Переводя на русский язык, это значит, что он жесток и ради достижения цели не остановится ни перед чем. Британский демограф Мальтус беспокоился, что рост народонаселения приведет к обнищанию и всеобщему голоду. Так вот, революция в исполнении Ленина легко решит вопрос любой перенаселенности. Я предвижу поистине миллионные гекатомбы, которые будут принесены этому страшному идолу!

Если бы в ресторане сидел сейчас Ганцзалин, он бы сильно удивился. Господин его, всегда такой спокойный и выдержанный, сейчас буквально кипел от едва сдерживаемой ярости. Говорил он негромко, но речь его полна была такого огня, что на них стали оглядываться другие посетители, сидевшие в зале. Заметив это, статский советник тут же умолк, и только медленно затухающее пламя в его глазах говорило о том, что еще полминуты назад здесь едва не случилось извержение вулкана.

Уже совершенно спокойным голосом Загорский заметил, что на встречу с Морозовым он согласился только потому, что у них теперь общий противник, хотя противника этого, будем откровенны, вырастил сам Савва Тимофеевич, регулярно давая ему деньги на всякие грязные делишки. Впрочем, кто старое помянет, тому глаз вон. А теперь вот что. Несмотря на то что у них есть готовая версия, кто бы мог покуситься на жизнь мануфактур-советника, нужно быть добросовестными и рассмотреть все возможные варианты.

– Перед тем как идти дальше, хотел бы спросить одну вещь, – осторожно проговорил Морозов. – Вы ведь, наверное, берете солидный гонорар за свои услуги?

– Можете даже не сомневаться, – Нестор Васильевич неожиданно развеселился.

Так же осторожно Морозов осведомился, сколько же именно он возьмет.

– А вам не все равно? – усмехнулся статский советник. – Выбора у вас нет: или погибнуть, или заплатить столько, сколько я спрошу.

Савва Тимофеевич кивнул – это верно, однако если господин Загорский запросит, например, миллион…

– Я не запрошу миллиона, – перебил его Нестор Васильевич. – Сколько вы платили большевикам?

– 20 тысяч в год, – отвечал Морозов с некоторой запинкой.

Вот и ему заплатит столько же. Только не за год, а сразу. Савва Тимофеевич кивнул: это справедливо. Сколько же составит аванс?

– Никакого аванса, – отвечал Загорский решительно, – я возьму всю сумму целиком. Но возьму только после того, как дело будет завершено и опасность минует. Я, видите ли, человек добросовестный, и, когда вас убьют, мне будет неприятно думать, что я взял деньги за дело, которого не смог исполнить.

Морозов от изумления только рот открыл.

– Вы сказали, когда меня убьют… Так, значит, вы полагаете, что меня все-таки убьют?

– Всенепременно, и весьма жестоко притом, – спокойно отвечал статский советник. – И все потому, что вы не желаете быть со мной до конца откровенным и скрываете от меня что-то важное.

– Что же важное могу я скрывать? – развел руками Морозов с совершенно невинным видом.

Загорский отвечал, что он этого знать не может. Однако штатский, который носит с собой пистолет, очевидно, не в ладах с окружающей действительностью. Савва Тимофеевич изумился: как Нестор Васильевич узнал о пистолете?

– Ничего нет проще, – нетерпеливо отвечал статский советник. – Вы все время бросаете взгляды по сторонам и, сами того не сознавая, незаметно касаетесь кармана рукой. Если бы вы были чуть победнее, я бы заподозрил, что у вас в пиджаке бумажник. Однако вы человек, я бы сказал, нечеловечески богатый, и потеря бумажника вас беспокоить не должна. А вот к оружию вы непривычны, оно вас будоражит и отвлекает на себя часть вашего внимания. Итак, расскажите мне обо всем, что может служить источником хоть какой-то, пусть даже самой призрачной для вас опасности.

Морозов несколько секунд глядел на Загорского, потом кивнул.

– Вы позволите и мне промочить горло? – спросил он, берясь за бокал.

– Ну, если вы заплатите за обед… – пожал плечами Загорский.

Савва Тимофеевич неуверенно засмеялся. Все-таки его высокородие удивительный господин. Только что он решил не брать многотысячного аванса и тут же требует, чтобы было оплачено копеечное вино. Нестор Васильевич отвечал, что вино вовсе не копеечное, это красное бордо, которое идет по три рубля за бутылку. А впрочем, мануфактур-советник прав, и ему совершенно все равно, кто заплатит за обед, просто он хотел ободрить Савву Тимофеевича: наверняка тот привык платить за все обеды, которые проходят при его участии. Зачем же лишать его такого удовольствия в этот раз?

Морозов улыбнулся, с неожиданной симпатией глядя на статского советника.

– У вас, господин Загорский, отменное чувство юмора. С вами приятно иметь дело. Пожалуй, я согласен на все ваши условия и расскажу обо всем, что только может вам помочь.

Он откашлялся и отпил немного вина.

– Это был конец 1897 года. Общественная деятельность мне наскучила, я совершенно охладел к жене и искал, что называется, интеллигентную содержанку…

Глава вторая. Взыскание долга

Извозчичий возок, скрипнув полозьями по свежевыпавшему белому снегу, выскочил из вечерней темноты и лихо остановился возле роскошного, ярко освещенного особняка на Спиридоновке. Из него вылезли два человека, оба в теплых шубах. Бобровые воротники их, как у пушкинского Онегина, серебрились под луной морозной пылью. Первый был стройный, усатый, благородного вида, лет, вероятно, тридцати пяти, с пегими от начинающейся седины волосами, другой чуть постарше, с темной шевелюрой и бородой, расчесанной на две стороны.

– Внушительное здание, – заметил усатый, озирая особняк.

– Да, Шехтель постарался, – кивнул тот, который с бородой. – Говорят, внутри – красота необыкновенная.

– А вы что же, Владимир Иванович, не были там еще?

– Да когда же мне там бывать, если дом еще не достроен. Кое-где до сих пор отделочные работы идут.

– И что, Савва Тимофеевич уже живет там?

– Да, он первый въехал. Дети и Зинаида Григорьевна пока в Трехсвятительском, но не сегодня-завтра должны перебраться.

Беседуя так, они вошли во двор и приблизились к парадному входу. Усатый вдруг остановился и закусил губу.

– Волнуетесь? – понимающе спросил его Владимир Иванович.

– Необыкновенно, – признался собеседник. – Сами посудите, мы обращались ко всем, к кому только можно, вплоть до великой княгини, и собрали все мыслимые деньги. Но их все равно катастрофически не хватает. Если сейчас мы не уговорим Савву Тимофеевича, наше предприятие погибнет. А часть денег уже потрачена, мы окажемся банкротами. Потеряем не только честь нашу, но и, что хуже, великую мечту… Пока мы стоим здесь, у нас еще есть надежда. Но если Морозов нам откажет – тогда хоть в петлю.

Владимир Иванович невесело покачал головой: но ведь назад хода все равно нет. Усатый кивнул – назад хода нет. Надо идти, класть голову на плаху. Может быть, Савва Тимофеевич будет милосерден и отрубит ее сразу, а не станет мучительно пилить понемногу, то давая надежду, то отбирая ее.

Перед тем как позвонить в дом, Владимир Иванович предупредил:

– Разговор начну я, а вы, Константин Сергеевич, ничему не удивляйтесь.

Усатый Константин Сергеевич только мрачно кивнул: как вам будет угодно.

На звонок из тяжелой двери выглянул слуга, поклонился:

– Чем могу-с?

– Доложи-ка, братец, что к Савве Тимофеевичу приехали господа Станиславский и Немирович-Данченко, – доброжелательно, хоть и несколько свысока велел бородатый.

– Слушаю-с, – слуга снова поклонился, открыл двери перед гостями. – Прошу.

Войдя в дом, они задрали головы и застыли в оцепенении. Дом изнутри был охвачен золотым сиянием, в электрическом свете загадочно голубели изукрашенные стены.

– М-да, – наконец проговорил Станиславский, – это не дом, это какое-то палаццо венецианских дожей. Роскошь неимоверная.

– Скорее уж пещера Аладдина, – отвечал Немирович, оглаживая бороду. – Впрочем, официально, кажется, все это называется модерн и английская неоготика.

– Чувствую, ничего мы здесь не получим, – хмуро заметил Станиславский. – Вероятно, все деньги хозяин потратил на обустройство своего дворца. Ах, Владимир Иванович, как же это будет плохо! Не знаю, как для вас, а для меня остаться без театра – смерти подобно. А впрочем, я все уже сказал. Положимся же на волю Божью, а там будь что будет.

Немирович, однако, просил его не волноваться раньше времени – есть у него кое-какие аргументы для Саввы Тимофеевича. Спустя пару минут явился и сам Морозов – в домашнем халате, но в выходных туфлях. Его узкие монгольские глаза сияли любопытством и, как показалось гостям, удовольствием. Мануфактур-советник был человек увлекающийся и неравнодушный к славе, а о Немировиче и Станиславском, а больше всего о создаваемом ими Общедоступном театре давно уже ходили по Москве самые интригующие слухи.

Прошли в гостиную, гости расположились на креслах, хозяин же уселся на стул, лицо его выражало какой-то лукавый интерес, как будто бы он уже догадался, зачем пришли нежданные гости. Догадаться, впрочем, было немудрено: к миллионщику Морозову люди ходили обычно за одним – за деньгами. Это обыкновение окружающих мануфактур-советник принимал философски, хотя иногда оно вызывало у него раздражение, и тогда просители уходили не только без денег, но и с серьезным моральным ущербом.

– Кто мне поперек дороги станет – перееду не задумываясь, – говаривал он иногда.

Впрочем, это была чистая риторика: несмотря на силу свою и могущество, никого Савва Тимофеевич до сих пор, кажется, так и не переехал, хотя имел для этого все возможности. Если уж человек совсем ему не нравился, Морозов использовал сарказм и яд, которого в нем хватило бы на добрую ехидну. Правда, людей искусства это обычно не касалось, их он любил, к ним был ласков, терпелив, а на некоторых смотрел даже снизу вверх. Однако любовь любовью, а денежки, известное дело, врозь.

– Так чем обязан, господа? – спросил он, поглядывая на гостей сквозь лукавые и узкие свои, словно бойницы, глаза, которые на полном его лице казались еще уже и еще лукавее.

– Мы к вам, Савва Тимофеевич, за долгом явились, – степенно проговорил Немирович и огладил бороду, словно старинный купец из какой-то оперы.

Горизонтальная морщина пересекла лоб мануфактур-советника.

– За долгом? – спросил он с недоумением. – Извольте, господа. Хотя, воля ваша, я что-то не припомню никакого долга…

– Ну как же не припомните, – с шутливой укоризной попенял ему Владимир Иванович. – Года два назад был благотворительный спектакль, где я с учениками ставил пьесу «Три смерти». Мы с вами тогда случайно пересеклись, и я вам предложил взять у меня два билета. Вы с охотою их приняли, но оговорились, что у вас нет с собой денег. Я тогда ответил: «Пожалуйста, пусть десять рублей будут за вами; все-таки довольно любопытно, что мне, так сказать, интеллигентному пролетарию, миллионер Морозов состоит должником».

Морозов весело кивнул: да, теперь он припоминает. И что же, какой за два года нарос процент на этот долг?

– Ну, это уж как вы сами решите, – отвечал Немирович. – Вы, наверное, слышали, что мы с Константином Сергеевичем устроили Общедоступно-художественный театр?

Морозов, разумеется, слышал.

– Так вот, – продолжал Немирович, – в целом и главном театр, можно сказать, готов. Не хватает сущей мелочи – денег на его обустройство и функционирование.

Савва Тимофеевич засмеялся: в любом хорошем деле почему-то всегда как раз именно этой мелочи и недостает. Однако слышно было, что они организовали товарищество Художественного театра и собирали деньги с богатых людей.

– Было дело, – вступил в беседу Станиславский. – Однако же богатые люди оказались недостаточно богаты, чтобы обеспечить наше предприятие. И тут Владимир Иванович и вспомнил про тот старый должок…

Морозов покивал головой понимающе, но больше уж не улыбался. Внимательно поглядел на Станиславского: почему же Константин Сергеевич, будучи купцом и солидным человеком, сам не вложится в это дело?

Станиславский отвечал, что вложиться-то он вложился, однако свободных средств у него недостаточно. Есть, правда, деньги, отложенные для детей, но те он по понятным причинам трогать не может. В остальном же – не тот масштаб. Для такого дела нужен подлинный размах, который, как выяснилось, обеспечить может только истинный меценат.

– Надо думать, что истинный меценат – это я? – хитрые глазки Морозова как-то сузились.

– Именно так, – отвечал Станиславский. Тут тон его переменился, и он заговорил быстро и страстно: – Прости, Савва, что я на «ты», но мы ведь учились вместе, вместе играли в любительских спектаклях, я помню, как ты обожал театр. А сейчас такое дело затевается, мимо которого никак нельзя пройти. Первый общедоступный театр, планируем делать там такие цены, чтобы хватало не только людям обеспеченным, но и интеллигенции, и даже студентам. И чтоб сидели они не на галерке, как тараканы, а тоже в первых рядах.

– То есть, значит, их превосходительства будут сидеть возле сцены, а рядом с ними – студенты и всякие разночинцы? – прищурился Савва.

– Выходит, так, – твердо отвечал Станиславский.

Морозов хмыкнул, потом, ничего не говоря, развернулся и вышел из гостиной.

– Ну вот и поговорили, – на лицо Станиславского жалко было смотреть. – Надо было мне молчать. Вы, Владимир Иванович, человек дипломатичный. А я, видно, задел его своими демократическими речами.

– Не вините себя, Константин Сергеевич, – отвечал Немирович. – Дело ведь не во мне и не в вас. Дело в том, хочет ли человек давать деньги на новое, никому не известное предприятие.

– Если другие не хотят, почему же бы ему хотеть?

Тут дверь открылась, и вошел Савва Тимофеевич. Вытащил из кармана халата десятирублевую ассигнацию, протянул Немировичу.

– Я человек порядочный и не привык оставаться в долгу. Вот вам, Владимир Иванович, ваши деньги. Что же до остального…

Тут он сделал извиняющуюся паузу и развел руками.

– Понимаю, – печально сказал Немирович, и ассигнация дрогнула в его руке. – Нет денег.

– Денег у делового человека никогда нет, – веско отвечал Савва Тимофеевич.

Станиславский и Немирович молча поднялись, вид у них был обреченный.

– Что ж… Простите за беспокойство, господин мануфактур-советник, мы, с вашего позволения, откланиваемся.

И они молча направились к выходу.

– Теперь хоть в петлю лезь, – деревянным голосом сказал Станиславский Немировичу, открывая перед ним тяжелую дверь гостиной.

Сказал он это негромко, но Морозов, имевший лисий слух, все-таки услышал. На лице его заиграла озорная улыбка.

– Подождите, господа…

Они замерли.

– Зачем же сразу в петлю, – примирительно продолжал Савва Тимофеевич. – Конечно, свободных денег у промышленника никогда не бывает. Однако для предприятия по-настоящему хорошего некоторую сумму найти можно. Вот только надо сначала сесть рядком и поговорить ладком. Или, говоря по-человечески, провести беседу деловую, предметную…

Беседа для основателей Художественного театра прошла необыкновенно удачно. Савве Морозову многое понравилось в создаваемом театре. И то, что будет он общедоступным, и то, что делалась в нем ставка на реализм – от манеры игры и до реквизита, никакой бутафории. Но, пожалуй, больше всего его привлекло, что театр собирался рассказывать новым языком о сегодняшнем дне. Таким образом, Морозов с охотою внес пять тысяч рублей и вошел в число пайщиков. Впрочем, это было только начало.

* * *

– Не могу я вам передать, как мне понравилось все это дело, – мануфактур-советник глядел куда-то мимо Загорского, в одному ему видимую даль. Официант только что откупорил им третью бутылку. – Я в этом театре почувствовал нечто особенное, небывалое, если хотите, продолженное в вечность. Мы, купцы, люди приземленные, практические, нам нужно видеть результат. А тут какой же может быть результат? Театр – вещь эфемерная, кончилось представление, и все тоже кончилось. Но при всем при том театр имеет какое-то особенное очарование, какого не имеет никакой другой вид искусства. Я не понаслышке это говорю. Я с детства в домашнем театре играл, и в юности тоже, и на мануфактуре у себя театр завел. Художественный не первый был театр, которому я помог. Но, однако, он первый вызвал у меня такие сильные чувства.

– Да, Московский Художественный театр – заведение весьма недурное, – согласился Нестор Васильевич. – Но достаточно ли этого для того, чтобы взять его на полное обеспечение? Ведь вы, насколько я понимаю, несколько лет его финансировали, не говоря уже о том, что построили для него целое здание в Камергерском.

Морозов грустно улыбнулся. Он не только здание построил, не только финансировал все дело, он в театре работал всем, от директора до простого маляра. А если бы понадобилось, он бы все свои деньги отдал театру – такую страсть вызвало в нем это предприятие.

Загорский только головой покачал. Выходит, искал Морозов интеллигентную содержанку, а вместо этого взял на содержание целый театр?

– Да, – засмеялся Савва Тимофеевич, – так, видно, оно и выходит.

Однако, как уже говорилось, это было только начало сложных и запутанных отношений Морозова с театром. Все зашаталось, когда в отношения эти совершенно неожиданно вмешалась женщина. Звали ее Мария Андреева, и была она актрисой Художественного театра. Строго говоря, она была не Андреевой даже, а Желябужской по мужу, действительному статскому советнику, Андреева был ее сценический псевдоним.

– Но вашего положения, насколько я понимаю, это не облегчило, – заметил Загорский.

Морозов хмуро кивнул – не облегчило никак. Тут, впрочем, надо бы оговориться. О нем и Андреевой ходят разные лживые сплетни, в частности об их любовной связи…

– А в действительности связи не было? – поднял брови Нестор Васильевич. – Вас, вероятно, объединяла нежная товарищеская дружба, которая, надо полагать, нисколько не беспокоила ее мужа.

Савва Тимофеевич невесело усмехнулся: да нет, связь была, и меньше всего она походила на дружбу. Что же касается мужа, то Андреева не жила с ним уже какое-то время до их с Морозовым знакомства.

Нестор Васильевич покачал головой. Положительно, мануфактур-советник наивен, как младенец. Он когда-нибудь видел замужнюю женщину, которая, заводя интрижку, не скажет своему новому избраннику, что с мужем они давно чужие люди? Женщины знают, что мужчины – собственники и не очень любят делить свою собственность с другими.

Морозов засмеялся: пусть так. Но это, в конце концов, неважно. Важно, что поговаривали, будто вся помощь мануфактур-советника Художественному театру происходит потому только, что там служит его пассия Андреева. Однако же это не так. Во-первых, помогать театру он взялся еще до знакомства с Марией Федоровной. Во-вторых, ей самой он ничего не давал – кроме понятных в таком случае скромных подарков. Что же касается денег, то все они уходили прямо театру.

– Все ли? – переспросил статский советник. – А деньги, которые вы давали большевикам?

Савва Тимофеевич вздохнул: с большевиками совсем иная случилась история. Андреева познакомила его с Леонидом Красиным, талантливым и дельным инженером. Испытав его, Морозов остался чрезвычайно доволен его способностями и определил работать на свою мануфактуру. А деньги для социал-демократов он давал именно Красину, который, как оказалось, с 1903 года вошел в их ЦК, Андреева тут ни при чем.

Нестор Васильевич поднял брови.

– Андреева познакомила вас с Красиным, Андреева теперь сама член партии, и она, как вы говорите, тут ни при чем? Вы знаете, какая у нее партийная кличка? Товарищ Феномен. Эту кличку дал ей сам Ленин, а заслужить подобную оценку из его уст – дело весьма непростое. Насколько я могу судить, эта ваша Андреева крайне циничный и ловкий человек. Впрочем, вы, наверное, знаете это не хуже меня.

Савва Тимофеевич покачал головой. Не все так просто. Была бы Андреева обычной хищницей и охотницей за деньгами, он, Морозов, не оставался бы рядом с ней так долго. Нет, она очень талантливая актриса, необыкновенная женщина, да и человек неординарный.

В том, что Андреева – неординарный человек, Загорский ни секунды не сомневался. Худо было то, что неординарный этот человек служил дурному делу. И чем более неординарным человеком была избранница Морозова, тем больше от нее было вреда.

– Не все так просто, – повторил Морозов, но вид у него сделался обреченным.

Как, как объяснить этому статскому советнику, у которого за плечами, верно, пять веков потомственного дворянства, что такое для него была эта женщина – умная, одаренная, утонченная и, главное, любившая его, в этом он был уверен, любившая по-настоящему? С ней он чувствовал, что он человек, он мужчина, а не просто кошелек на ножках. Она не льстила ему, чтобы выжать из него деньги, и не глядела на него свысока, чтобы унизить. Боже мой, да все это было не так уж и важно, гораздо важнее было то, что он ее любил. Конечно, это звучит смешно после его рассказов про поиски интеллигентной содержанки, ну и пусть. Пусть, пусть он будет смешон, нелеп, он заслужил это, но любовь выше насмешки, выше унижений, ради любви и не то еще можно вытерпеть, лишь бы была она, эта любовь, лишь бы не прекращалась – никогда, никогда, или уж, во всяком случае, пока длится жизнь его. Она любила его, она даже танцевала для него, для него одного. Впрочем, говорят, Иродиада тоже танцевала для царя Ирода, а итогом было страшное – отрубленная голова Иоанна Крестителя. Ну да он не Креститель, а Андреева – не иудейская принцесса, так что голова его не лежит на блюде, а по-прежнему держится на его крепкой толстой шее.

Вот только, увы, любовь закончилась и закончилась гораздо раньше, чем жизнь. Андреева ушла от него, ушла к Максиму Горькому – и все в один миг рухнуло, все изничтожилось, и сейчас он один на обломках этой катастрофы пытается худо-бедно собрать себя по кусочкам.

– Так, значит, это она от вас ушла, а не наоборот?

Нестор Васильевич несколько секунд раздумывал. Вот оно в чем дело! Тут, оказывается, любовный треугольник, в котором, кроме Андреевой и Морозова, затесался еще и модный босяцкий литератор. Об этом, признаться, Загорский не знал. Наверняка о такой пикантной интриге в свое время говорила вся Москва, вот только он петербургский житель и за провинциальными, то есть московскими, новостями не следит. Позволено ли будет в таком случае спросить напрямик одну важную вещь?

Морозов махнул рукой: что там, спрашивайте.

– Вы, вероятно, до сих пор любите госпожу Андрееву?

Глава третья. Тайный агент с Хитровки

На улице медленно и как-то торжественно смеркалось. Солнце, которому давно бы уже пора было опуститься за горизонт, все не хотело уходить на покой, все пыталось сбежать из-под конвоя сереющих облаков, выглядывало из-за острых крыш, поблескивало в глаза прощально, но вело себя как известный господин из анекдота, который прощается, но никак не уйдет.

О господах этих Ника знала, впрочем, все больше по анекдотам. На Хитровке, где прошло ее детство, они почти не водились, а если и водились, то никак себя не обозначали, да никто и не интересовался особенно – в преступном сообществе, в бедности и голоде царит такой интернационал, который революционерам и не снился.

На Хитровке, расползшейся по лицу Москвы, словно синяк по физиономии пьяной бабы, значение имела не национальность, и не происхождение даже, а почти исключительно род занятий. Бездомные, нищие, административно высланные и барышники составляли тут одно сословие, воры, карманники, крупные скупщики краденого – другое, беглые каторжники – третье, коты, то есть торговцы женщинами, и сами проститутки – четвертое, и так без конца.

Были тут, впрочем, и вполне законопослушные как будто специальности, например портные. Да и что, в самом деле, может быть преступного в работе портного – кража у клиента отреза материи? Ну, об этой возможности, кажется, знает и сам клиент и, неся заказ портному, уже готов на подобный убыток. Однако всякая честность кончается, когда являются воры с добычей, вываливают на куски рогожи украденные вещи, которые тут же и перешиваются – иной раз так, что даже хозяин, проносивший вещь бог весть сколько времени, никогда не узнает ее в лицо.

Ника была не из армии грязных хитровских младенцев, из которых дай бог один на десяток доживает до человеческого возраста, когда уже кормит не только себя, но и своих покровителей. Она попала на Хитровку уже довольно взрослой девочкой, ей было десять лет или около того, точнее определить сложно: она и до Хитровки отличалась невеликими размерами, а тут и вовсе сделалась мелочь мелочью, потому что где же на Хитровке можно человеку разъесться, если только он не вор и не беглый?

Родители у Ники не были ни жуликами, ни проститутками, как можно подумать, они были простыми мещанами, в поте лица своего добывавшими хлеб насущный. К несчастью, в один далеко не прекрасный день оба погибли при железнодорожной аварии, а ребенок остался сиротой. Возможно, взяли бы Нику в воспитательный дом, однако тут невесть откуда объявился ее дядя со стороны матери, Авессалом Валерианович Петухатый. Первоначально, согласно семейному преданию, фамилия эта звучала как Пятихатко, но потом каким-то чудесным образом, вероятнее всего небрежением письмоводителя, оформлявшего документы, извратила свою первоначальную природу и превратилась в Петухатого.

Дядя некогда был мелким чиновником, потом прошел по уголовному делу о незначительной растрате, отправлен был в места не столь отдаленные, а вернувшись оттуда, чиновником уже служить не мог и вообще оказался неспособен к любой сколько-нибудь осмысленной деятельности. Не имея средств, он не мог снимать квартиру для проживания и остался без крыши над головой, что при московском климате есть весьма серьезное испытание для любого человека, особенно же зимой. По счастью, дядю приютила сестра, то есть Никина мать, Арина Валериановна, и Петухатый стал жить нахлебником в их небольшой квартире, которую снимали они в доходном доме низшей категории.

Однако вскоре выяснилось, что жить вместе им затруднительно. Отец Ники был человеком исключительно трезвых взглядов на жизнь, Авессалом же Валерианович и в лучшие годы любил заложить за воротник, а после тяжелого и несправедливого поворота судьбы заделался величайшим поклонником зеленого змия. Если бы по этой традиционной русской забаве проводились соревнования, вполне мог бы претендовать на первые места в их доходном доме, где, кроме него, жило еще несколько сотен человек мужского пола, не говоря уже про женский, среди которых многие тоже не дураки выпить.

Со временем конфликт папаши и дядюшки достиг такого накала, что Петухатому пришлось собрать манатки и уйти в неизвестном направлении.

– Куда же ты теперь? – плакала мать, прощаясь с непутевым родственником.

– Вон из Москвы, – отвечал ей брат, в прежние времена любивший литературу и даже знавший наизусть некоторые особенно расхожие стихотворные перлы, – сюда я больше не ездок. Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету, где оскорбленному есть чувству уголок! Карету мне, карету!

– Кареты не обещаю, но с лестницы спустить могу… – негромко бурчал папаша, человек куда более прозаический, чем его шурин.

Вот таким невеселым образом Петухатый покинул негостеприимные родственные пенаты. Однако не сгинул совсем и напрочь, как можно было бы ожидать. Проходя курс тюремных наук, он овладел кое-какими навыками и наладил связи с полезными людьми. Эти-то люди и вывели его на знаменитую Хитровку – самое удивительное место в Москве, место, где находили приют и успокоение все, кто не смог найти себя в обычном обществе.

Что Петухатый делал на Хитровке и на какие именно шиши существовал, Ника, будучи ребенком, не знала и не особенно об этом задумывалась. Впрочем, раз в месяц Авессалом Валерианович появлялся у них в квартире и брал небольшую родственную мзду, которую неизменно называл вспомоществованием благородному человеку.

Мать незаметно совала ему в руку ассигнацию, целовала в пропахшую табаком небритую щеку, и Петухатый уходил с гордо поднятой головой. Отец только вздыхал, но от разоблачительных замечаний воздерживался.

И вот когда с родителями случилась ужасная беда, и Ника в один миг осталась круглой сиротой, и на горизонте замаячил призрак воспитательного учреждения, а там и почти непременно и работного дома, в биографию Никину нежданно-негаданно вломился дядя, и все пошло совсем не так, как предполагали судьбы-мойры.

Дядя привел ее в свое постоянное обиталище, находилось оно в какой-то чудовищной ночлежке. Позже Ника узнала, что это был знаменитый дом Орлова на Хитровке. В доме этом в основном жили хитровские аристократы, то есть люди, не маравшие рук своих совсем уж отвратительными преступлениями.

– Вот это теперь и будет твой дом, твое, как сказал бы Пушкин, родное пепелище, – с гордостью провозгласил дядя.

Пепелище напугало Нику. До того они с родителями жили в пусть скромной, но чистой бедности, Петухатый же обретался в каком-то аду. Так, во всяком случае, поначалу показалось Нике, когда она только вошла в небольшую комнатку, где имелась всего одна полутораспальная кровать, фанерный шкаф с поперечными дырками, в которые выпадало тряпье немыслимых расцветок и немыслимой же ветхости, и еще трехногая, прислоненная к стене тумбочка, которую дядя использовал как письменный стол.

На кровати сидела гражданская жена дяди, которую звали Люсьеной. Люсьена была женщиной простой, толстой и доброй. Своих детей они с Авессаломом Валериановичем не прижили и Нику полюбили, как родную. Видимо, только этим можно объяснить тот факт, что Ника дожила до совершеннолетия и не стала жертвой пьяного растлителя и даже не сделалась проституткой, или, как говорил спившийся студент Карабанов, «общественной собственностью на средства производства». Первая часть выражения была, в общем, понятна, а что имел в виду под средствами производства Карабанов, не знал, кажется, даже он сам. Авессалом Валерианович, впрочем, полагал, что речь идет о средствах не производства вовсе, но лишь воспроизводства, а именно – воспроизводства населения. Эти-то средства, которыми обладает каждая почти женщина, и должны были, по мнению Карабанова, оказаться в общественной собственности.

Петухатого местная бесшабашная и лихая публика уважала за сугубую образованность. Он писал слезные письма своим бывшим знакомым, знакомым знакомых и уж совершенно незнакомым людям, упирая на превратности судьбы и сложные обстоятельства, в которые по наущению врагов попал благородный человек, без пяти минут коллежский секретарь… На следующий день после отправки письма, надев взятый напрокат приличный костюм, Петухатый отправлялся по известным адресам. Кое-где давали небольшие деньги, кое-где просили на выход добром, но в целом жить было можно.

Еще в родительском доме Ника приохотилась к книгам, главным образом к иностранным, а также к романам в сентиментальном духе. Однако от книг мало было пользы в реальной жизни, Хитровка требовала практических умений. Девочке пришлось учиться всему: от искусства расписать бритвой наглую харю пьяного вора, тайком от публики распустившего руки, до умения быстро и незаметно забраться в форточку или вытащить кошелек у зазевавшегося чучела.

Как ни странно, именно это умение и подняло ее с воровского дна и вывело в люди. Случилось это так.

С каторги сбежал особо опасный убийца по фамилии Волосюк, на совести которого было не меньше дюжины загубленных человеческих душ – сколько именно, не знал, кажется, даже он сам. Сбежав, Волосюк, недолго думая, знакомыми путями отправился на Хитровку, где, как он считал, всегда можно затихариться, пока шум не утихнет и его не перестанут искать. Каторга была ему определена пожизненная, так что рисковал он немногим. Однако судьба посмеялась над убийцей. Все дело в том, что поймал его и отправил в тюрьму не кто иной, как Нестор Васильевич Загорский. И Нестор же Загорский, узнав, что убийца сбежал, взялся водворить его обратно.

Вместе со статским советником на Хитровку явился и городовой Федот Иванович Рудников. Рудников этот был личностью во всех отношениях легендарной, был на Хитровке известен всем и сам тоже знал почти каждого. В спокойные времена Рудников жил сам и давал жить, как тут говорили, обществу, то есть всему разноперому уголовному сброду, который кормился вокруг Хитровки. Однако в особых случаях Рудников брался исполнить свои прямые обязанности, и тут уж никто не мог от него спрятаться, ни одна собака, пусть даже и в человеческом звании. Явление Загорского относилось, безусловно, к особенному случаю, поэтому Федот Иванович взялся лично проводить Нестора Васильевича к месту, где, по его разумению, должен был прятаться сбежавший Волосюк.

Встает, конечно, вопрос, почему брать опаснейшего бандита Загорский явился без полицейской поддержки, только в сопровождении своего верного Ганцзалина. Ответ на этот вопрос мог быть только один: небольшой отряд в составе статского советника, его помощника и Рудникова мог взять голыми руками целую банду, а не то что одного убийцу, пусть даже и очень свирепого.

Вышло, правда, несколько иначе. Соседи убийцы, завидев вошедшего в комнату Рудникова, посыпались из окон, как горох. Волосюк же, поняв, что сбежать не успеет, бросился на Загорского с топором, которым вращал с частотой и силой пароходного колеса.

– Не замай, – хрипел Волосюк, – зарублю!

Зубы его были оскалены, изо рта, как у бешеного волка, летела белая пена, налитые кровью глаза косили. Улучив момент, он прицелился получше и с размаху вонзил топор в стену – в одном вершке от головы статского советника. Следующий удар вполне мог стать для Нестора Васильевича последним.

Загорский перед таким напором вынужден был даже немного отступить: очевидно было, что убийца лучше умрет, чем воротится обратно в каторгу.

– Эй, Василий, уймись, хуже будет! – крикнул Рудников, который, несмотря на всю силу свою и храбрость, при виде топора почел за лучшее укрыться за спиной статского советника.

Однако урезонить того было никак невозможно, так что они только пятились назад, уворачиваясь от страшных ударов топора. В какой-то момент, впрочем, за спину Волосюка проскочил Ганцзалин, и спустя несколько секунд беглый каторжник уже лежал в беспамятстве на полу, исходя пеной и судорожно дергая ногами.

Когда они возвращались, надежно заключив беглого каторжника в наручники, за ними увязалась Ника. Девочка, надо сказать, от природы обладала бойким нравом, а уж на Хитровке, где воспитывать ее в духе благородной девицы было некому, сделалась совсем озорницей. Ничем иным, кроме как озорством, нельзя объяснить, зачем она подкралась к статскому советнику и вытянула у него из кармана бумажник.

Загорский, обычно очень чувствительный, в этот раз ничего не заметил. И видимо, так бы он и лишился своего бумажника, а вместе с ним и денег, если бы не вездесущий Ганцзалин. Он еще за некоторое время заприметил парнишку – а Ника носила мальчишечью одежду: так удобнее, да и соблазна окружающему мужскому сословию меньше. Когда же сорванец бесшумно и чрезвычайно ловко скользнул рукой господину в карман и вытащил оттуда бумажник, китаец медлить не стал.

Спустя мгновение воришка забился в его стальных руках. Билась Ника остервенело, но молча, может быть надеясь выскользнуть и убежать. Этого ей не удалось, но хуже всего, что на шум обернулся городовой Рудников.

– Ах ты, чертенок, – воскликнул он, сразу поняв, что тут происходит, – нет на тебя угомона! Вот ведь оторва какая, не уследишь за ней!

Нестор Васильевич поднял брови: оторва? Так это что же, барышня?

– Девчонка, – горестно вздохнув, подтвердил городовой. – Извольте видеть, круглая сирота, проживает в доме Орлова на иждивении у дядьки своего, Петухатого…

Тут стоит сказать одну важную вещь. Конечно, Ника не дожила бы до шестнадцати лет живая и здоровая, если бы ей покровительствовал один только дядюшка с женой Люсьеной. Так уж вышло – а как именно, не спрашивайте, Рудников все равно не ответит, – да, так уж вышло, что почтенный Федот Иванович полюбил шуструю девчонку, как родную, и стал ей покровительствовать. Об этом, разумеется, тут же узнал весь Хитров рынок, после чего жизнь Никина стала если не райской, то, во всяком случае, сравнительно безопасной и даже вполне сносной.

– Тебя, если кто задумает обидеть, ты мне сразу говори, – учил ее городовой. – Даже если слово кто против тебя скажет, даже если подумает, я ему тут же – во!

И показывал огромный, поросший волосом кулачище.

Вот так совсем еще юная соплюшка, в которой и женщины было пока не разглядеть, стала королевой Хитрова рынка. Взрослые бабы – торговки и скупщицы – льстиво кланялись ей вслед, когда она с безразличным видом шла мимо, самые свирепые воры опасались делать в ее адрес обидные замечания. И вот эта-то королева, любимица великого человека городового Рудникова, сейчас самым позорным образом попалась на банальной карманной краже.

Нет, не то было позором, что кража, а то именно, что попалась. Правило тут известное и очень простое. Поскольку не воровать бедному человеку нельзя – валяй, воруй. Но не попадайся!

Ника же это правило нарушила, да еще и по отношению к важному человеку, Нестору Васильевичу Загорскому, перед которым легкую дрожь в коленях испытывал даже сам Рудников.

– Девчонка, значит, – повторил статский советник, изучая Нику, которая наконец перестала вырываться и стояла, уперев дерзкий взор в Загорского. Короткие волосы, обкорнанные заботливыми ножницами Люсьены, стояли вокруг мальчишеской физиономии густым каштановым облаком. – Воровка, надо понимать?

– Ребенок, – примирительно протянул Рудников, – какое ее соображение! Вот я ей поперек седалища ремнем-то перетяну, в следующий раз будет знать, к кому в карман лезть.

– Чрезвычайно ловкая воровка, – как бы между делом заметил статский советник. – Так вытащила бумажник, что я ничего и не почувствовал. Одним словом, щипач высокой квалификации. А что еще ты умеешь?

Ника стояла подбоченившись, за спиной у нее, не давая сбежать, высился Ганцзалин.

– Отвечай, когда спрашивают! – И городовой дал ей наилегчайшего леща, такого тихого, что даже, кажется, не побеспокоил каштановое облако вокруг головы.

От лещей рудаковских теряли сознание здоровенные мужики, но то были лещи, данные от души. Здесь же имела место явная имитация суровости, так что Ника даже не шелохнулась.

Тем не менее Нестор Васильевич все-таки поморщился недовольно.

– Не нужно никого бить, – сказал он строго, – тем более не нужно бить ребенка. Я же вижу, она разумный человек, она способна говорить без всяких понуканий.

И снова обратил взгляд на барышню: итак, что она умеет еще, кроме как воровать?

Неизвестно, что такое было во взгляде статского советника, но Ника, которая поначалу решила лучше язык себе откусить, чем разговаривать с ним, вдруг заговорила.

– Что угодно могу, – буркнула она. – Хошь – кошелек выну, хошь – в фортку залезу, хошь – человека зарежу.

Загорский слегка улыбнулся и сказал, что резать людей – это совершенно лишнее, тем более для столь юной особы. Если она действительно настолько ловкая, как показалось статскому советнику, может ли она выследить человека?

– Даже мышь могу, – решительно отвечала Ника.

Нестор Васильевич и Ганцзалин обменялись быстрыми взглядами, затем статский советник взглянул на Рудникова.