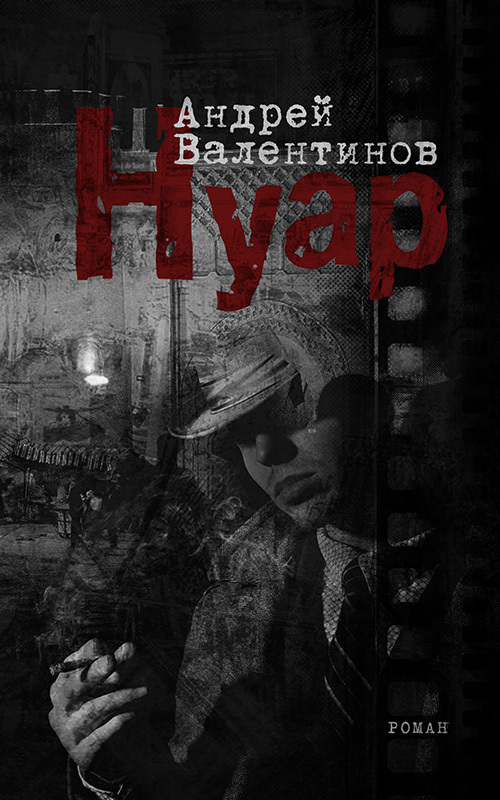

Нуар Валентинов Андрей

Бывший штабс-капитан попытался разглядеть хоть что-нибудь в черной тьме, подступившей к самому борту. Нет, не увидеть, даже если берег уже близко…

Могут ли вспомнить о нем? Конечно! Предателей и врагов ищут всюду, и в первую очередь среди Сопротивления. Победителям нужна их История. Собственные ошибки и даже откровенную измену следует списать на других, кому нет места у праздничного стола.

Если не арестуют прямо в порту… Может, и не арестуют, потому что не ждут. Ричард Грай, специальный представитель Французского Национального комитета, погиб далеко отсюда – среди альпийских вершин, в департаменте Верхняя Савойя. Впрочем, не обязательно погиб. Исчез, пропал без вести, перебежал к врагу – нужное подчеркнуть. Значит, есть некоторый временной запас, можно сказать, люфт. Пока удивятся, пока наведут справки…

Ричард Грай вновь дернул губами, пытаясь улыбнуться. С непривычки вышло не слишком ловко, не улыбка – гримаса боли.

Ничего, прорвемся! Как любил говаривать незабвенный Липка: «Это еще не смерть, господа!»

Крупный план

Полуостров Галлиполи

Март 1921 года

– Это еще не смерть, господа! – наставительно заметил Липка, передавая кружку прапорщику Льву Гершинину. Тот, торопливо плеснув мутной жидкости из бутыли, с шумом выдохнул воздух, приложился…

Я поглядел с немалым интересом. «Ракы» – даже не таврический самогон, это куда страшнее. Не смерть, конечно, но…

…Вдохнул, выдохнул, закряхтел, моргнул изумленно.

– Ребята-а, всякое пил, но чтобы такую га-а-адость!.. Закусить ничего нет?

– Барствуем, прапорщик? – осведомился я, затягиваясь мерзкой турецкой папиросиной. – Расстегай на четыре угла часом не желаете? Здесь вам, между прочим, не Одесса.

Лёва обиженно засопел, став внезапно похожим не на своего тезку – Царя Зверей, а на сильно отощавшего тюленя. Длинный, мордатый, с нелепыми усиками под тяжелым крупным носом… Плыл, бедняга, по Мраморному морю, не угадал направление, врезался прямиком в берег – да и заполз аккурат на поганое Голое Поле.

К марту в Галлиполи стало совсем худо. Проели и пропили всё, вплоть до обручальных колец. Впереди же – ничего, только черная безнадега.

– Жра-ать хочу! – простонал Лёва-тюлень. – Если бы вы знали, ребята-а, как я хочу жра-ать! Ку-у-уша-а-ать!..

– Где уж нам, да, – невозмутимо согласился Липка. – Мы же с Родионом только что из ресторации. Между прочим, на эти деньги можно было купить консервов. Но, кажется, проголосовали единогласно?

Липка – штабс-капитан Фёдор Липа – в мирной обстановке практически лишен эмоций. Вне боя он вообще незаметен. Невысокий, белесый, словно стертый. Лицо – взглянешь и забудешь. Если же станешь присматриваться, поймешь только то, что там чего-то явно не хватает. Даже странно: и нос, вроде, на месте, и губы, и светлые брови. А все равно, не выходит полный комплект.

В бою штабс-капитан совсем другой. Но этого, другого Липку, вспоминать не хочется.

– Ку-у-уша-а-ать! – вновь протянул прапорщик. – Вы по себе, ребята-а, не меряйте, я очень большой и очень толстый!..

Привстал, оглянулся безнадежно.

– К «серёжам», что ли, сходить? У них всегда жра-атва есть. Федюня, ка-ак посоветуешь?

– О-о, это мысль! – длинный палец штабс-капитана уткнулся прямо в свинцовое от туч небо. – У стрелков сенегальского контингента, в просторечии именуемых «серёжами», паек отменный. Исполнишь им «Лазаре воскресе», спляшешь краковяк, на коленках поползаешь. Может, и подкинут чего.

Есть у Липки дурная манера – ни слова в простоте, особенно когда требуется подкузьмить нашего Льва. Но тот уже привык. Не только не обиделся, но даже кивнул согласно. Негры-сенегальцы охотно меняли продукты, но просить «просто так» – пустой номер.

Помянутые «серёжи» скучали совсем неподалеку, шагах в сорока. После вчерашней драки «дроздов» с корниловцами французско-сенегальские патрули стали дежурить прямо между нашими палатками. Больше никто лагерь не охранял. Ни часовых, ни дневальных…

Голое Поле дичало и зверело. Первые недели еще как-то держались, помнили устав, но уже к новому, 1921 году все покатилось под откос. Сначала пошли в ход кулаки, потом пьяные «дрозды» принялись обстреливать палатки, выбирая те, где начальства гуще.

«Ракы» мы решили приговорить почти посреди лагеря, на берегу гнилой речушки с непроизносимым названием Биюкдере. Бросили на землю какой-то деревянный хлам, сверху постелили шинели. Чудесное место с видом на двухэтажный краснокирпичный дом, где разместился штаб. Пусть смотрят и завидуют, не жалко!

– По второй, – вздохнул я, отбирая у Льва кружку. – А третью оставим на потом. Разговор есть.

Ради этого разговора я согласился потратить последние деньги от проданного перстня на бутылку жуткой «ракы». Не всякая беседа – на трезвую голову.

– Погоди, – мрачным тоном проговорил Гершинин. – Я та-анку сочинил. Сейчас прочитаю…

– Это какую? – вздернул светлую бровь Липка. – «Рено» или «Марк»?

Лев нахмурился зимней тучей, вскинул голову.

- Что нам до статуй и их изгибов,

- До роз и тюльпанов на празднике мая:

- В спирте с водой прополоскать мозги бы,

- Когда их больно тоска сжимает!

Не проговорил – пророкотал. Странное дело, но в миг поэтических излияний речь нашего тюленя меняется, да так, что хоть к Станиславскому парня отправляй. И согласные на месте, и тон соответствует.

– «И их изгибов» – зияние, – сухо отреагировал Липка, – «больно тоска сжимает» – трюизм.

Немного подумав, резюмировал:

– Давай еще!

Лев не заставил себя просить. Приосанился, надул щеки:

- Как язвой, заревом запад застлан,

- А небо стало угрюмо-сизым;

- Занозой месяц заткнулся снизу

- Напротив места, где солнце гасло.

- Пейзаж пронизан угарным дымом,

- Горят деревни, с морозом споря,

- Ведь край суровый, залитый горем,

- Забыт стал ныне Отцом и Сыном…

Выдохнул, уперся взглядом в носки собственных давно не чищеных сапог. Штабс-капитан скривился, явно хотел что-то сказать, но в последний миг раздумал. Я тоже воздержался от оценки. Бедному Льву, нашему горе-капитану Лебядкину, и так достается, и по делу, и не слишком…

Но не хвалить же такое!

На этот раз пили молча. Даже Лёва не сопел, глотал тихо, только носом дергал. Закурив новую папиросу, я прокашлялся, прогоняя горечь, поставил кружку посередине, с бутылью рядом.

– Господа офицеры!..

Липка дернулся – устав у парня, можно сказать, в крови. Вставать не стал, но поправил воротник, посерьезнел взглядом. Лёва не отреагировал никак. То ли слышал, то ли нет.

В нашей тройке я – главный. Штабс-капитан, как и Федор, но опережаю его по производству. Мы с ним ровесники, Гершинин на год старше… По крайней мере, если верить документам.

– Докладываю обстановку. С ноября прошлого, 1920-го, года наше начальство в лице командира 1-го пехотного корпуса его превосходительства генерала Кутепова, в просторечии именуемого Носорогом, а также Фельдфебелем и Кутеп-пашою, с переменным успехом ведет войну с личным составом. В штабных документах это действо именуется борьбой за дисциплину. Всем присутствующим уже приходилось сиживать в сарае с пышным названием «Губа», посему от подробностей воздержусь…

Послышался тяжелый вздох. Бедного Лёву выпустили из Губы-сарая только позавчера. Сидел он там три дня, паек же получал хорошо если половинный.

– На яхту «Лукулл», где сейчас пребывает Главнокомандующий, штаб посылает доклады под грифом «В Багдаде все спокойно». Однако Кутеп-паша, пусть и дурак, но понимает, что эта бордель негритянская ничем хорошим не кончится. Тем более, наши союзнички, господа французы, тонко намекают, что помянутую бордель они больше терпеть не намерены.

Недавно корниловская рота одержала великую победу над сенегальским патрулем. Ни в чем не повинных «серёж», честно выполнявших начальственный приказ, избили в хлам. На месте французов я бы уже выкатил пулеметы.

– Поэтому Кутепов решил действовать иначе. В ближайшие дни он предложит всем желающим покинуть армию и перейти на положение беженцев. По прикидкам штаба, таковых будет не менее четверти личного состава. Остальных же начнут подтягивать фронтовыми методами, вплоть до расстрелов. Французы вроде бы дали добро.

– Ра-асстрелов?! – вскинулся Лёва. – О чем ты, Родя? Ка-акие ра-асстрелы?

– Такие, – шевельнул бледными губами Липка. – Это еще ничего, в Новороссийске Носорог предпочитал вешать. Видать, веревки у него все вышли… Я тоже об этом слыхал. Всякое нарушение дисциплины будет приравнено к дезертирству – со всеми вытекающими. Кстати, судить намерены не только за нарушение устава, но и за лишние разговоры. Как ты говоришь, Родион, за мыслепреступления. Чужих глаз здесь нет – шлепнут и прикопают. Французам плевать, мы для них хуже негров.

Гершинин втянул голову в плечи, засопел обиженно.

– У меня, между прочим, желудок больной…

– Ты хотел сказать «большой», – уточнил я. – Сие тоже фактор, кормить нас лучше не станут, но даже не это главное…

От возмущения Лёва даже привстал, но я поднял руку.

– Минуту! Даже не это главное. Сейчас весна 1921-го. Большевики только что задавили Кронштадт, скоро падет Грузия. На Дальнем Востоке разбит Семёнов, Приморье держится только благодаря японцам. С другой стороны, британцы уже торгуют с Советами, лимитрофы Прибалтики заключили мир… Что мы здесь делаем, ребята, в этом Галлиполи? Играем в солдатики?

Ответом было молчание, тяжелое, долгое. Наконец Липка вскинул голову.

– Господин-штабс капитан, это есть мыслепреступление в чистом виде, да!..

Ударил бесцветным взглядом, дернул уголками губ.

– То есть, ты хочешь сказать, Родион, что всем желающим выдадут беженские документы? И отсюда можно будет уехать?

Я улыбнулся в ответ. Федор Липа все понял сразу. Гершинин же укоризненно покачал большой головой:

– Что ты говоришь, Родя? Ты же офицер, ты присягу да-авал! Это наш долг, мы за Россию сра-ажаемся! Когда Вра-ангель сюда в январе приезжал, он твердо обеща-ал, что весной мы вернемся. Говорят, высадка на-амечается, на Кавка-азе. Там ка-аждый человек будет нужен. А ты дезертировать предлага-аешь?

Удивляться не приходилось. Лёва – странный парень. То о желудке своем безразмерном сокрушается, то начинает вещать, как два ОСВАГа разом.

– Не дезертировать, – терпеливо пояснил я, – а воспользоваться мудрым предложением командования. Война кончилась, мы ее проиграли вчистую. Никакого реванша в ближайшие годы не предвидится. Все, что может Врангель, это отправить нас куда-нибудь в Болгарию или Сербию. Кому повезет, тот устроится в деревенскую полицию, остальные пойдут батрачить или ямы рыть. Неужели у тебя других планов нет?

Гершинин взглянул исподлобья:

– Я, между прочим, в Новороссийском университете обуча-а-ался.

Мы с Липкой переглянулись, но комментировать не стали. За эти месяцы пришлось выслушать с дюжину вариантов жизнеописания нашего Льва. Совпадали они лишь в одном: Одесса и гимназия Илиади. Остальное разнилось. Гершинин, если ему верить, умудрился побывать и в галицийских окопах, и в застенках ВЧК, и в штабе генерала Бредова. Университет – это уже что-то новое.

– Дева-а-аться нам некуда, Родя, – чуть подумав, продолжил Лёва. – Что в Ста-амбуле творится, ты не хуже меня знаешь. Тара-аканьи бега нам, что ли, устра-аивать? А из Турции без па-аспорта не выехать. Его в нашем русском посольстве купить можно, но та-аких денег во всем Га-аллиполи нет. Даже если через гра-аницу переберемся, без на-адежных документов нас даже ба-атраками не возьмут. Разве что в А-африку завербоваться можно, верблюдов по Са-ахаре гонять.

Липка многозначительно цокнул языком. Перевод не требовался. Хитрый Лев, оказывается, уже все вызнал. А еще о присяге толковал!

– Еще какие соображения? – поинтересовался я.

Гершинин дернул широкими мягкими плечами. Верблюды его, похоже, не вдохновляли.

– В Африку не хочу, – невозмутимо заметил Липка. – Соображение же вот такое. Допьем эту дрянь и выслушаем мнение старшего по званию и производству, да. Я к этому мнению заранее присоединяюсь.

Бутылка с мутной «ракы» уже зависла над кружкой. Я одобрительно кивнул.

– Принято! Только вот насчет Африки не согласен. Ребята! Никому мы, русские, не будем нужны, ни в Париже, ни на Огненной Земле. Везде придется горбатиться, чтобы на хлеб с водкой хватило. Но есть еще соображение. Совдепия нас не забудет, значит, лучше отправиться куда-нибудь подальше. В Северо-Американские Штаты не хочу, а вот в Африке…

Жуткий турецкий самогон на миг сбил дыхание.

– Да, в Африке… А точнее, во Французском Марокко, южнее Касабланки, есть город Эль-Джадира. Лично я намерен направиться именно туда. Но это далекая перспектива, а насчет Стамбула…

Я передал кружку штабс-капитану и на всякий случай оглянулся. А вдруг его превосходительство генерал от инфантерии Кутепов изволил устроить личный сыск – подполз, маскируясь под кучу мусора, и сейчас подслушивает?

– Мы подадим рапорта и получим беженские справки. С ними нас пропустят в Стамбул. С собой обязательно захватим оружие, пригодится. Лев прав, границу нам не перейти… по суше.

– Так-так, – прокомментировал Липка и внезапно, диво дивное, улыбнулся.

– Именно. В порту полно кораблей. На приличную посудину нас не возьмут, но мало ли тут ходит всякой левантийской мелочи? Завербуемся хоть кочегарами, не помрем. А там – по обстановке.

При слове «кочегарами» бедный Лев вздрогнул. Штабс-капитан взглянул не без иронии, но усугублять не стал. Гершинин же сгреб огромной ручищей пустую бутыль, поглядел на свет…

- Когда хромым, неверным шагом

- Я приплетусь сквозь утра тюль,

- Когда невраз, вразброд, зигзагом,

- По мне рванут метлой из пуль;

- Когда метнет пожаром алым

- Нестройный залп на серый двор…

Подставил кружку, тряхнул посудину. Раз, другой.

Капнуло…

Тюлень, он же Царь Зверей, пошевелил ноздрями, вздохнул безнадежно:

- …А я уныло и устало

- Ударюсь черепом в забор —

- Только лишь только я узнаю,

- Что составляет наш удел:

- В небытие иль в двери рая

- Ведет конец житейских дел…

Общий план

Эль-Джадира

Январь 1945 года

…И только ступив на сушу – на мокрый, подернутый тонким нестойким ледком причал, он понял, что проснулся окончательно. Железный борт «Текоры» возвышался рядом, дыша зимним холодом, но Ричард Грай вдруг сообразил, что после нескольких дней плавания в памяти не осталось ничего, кроме смутных обрывков. Ни утра, ни дня, ни вечера, только ночь, только пустая палуба.

Ветер-харматан в лицо, черное пятно средь черной тьмы…

Да был ли он там вообще? Мысль показалось настолько дикой, невозможной, что тут же захотелось остановиться и оглянуться. Корабль никуда не исчез, огромный, тяжелый. Электрический огонь пылал, разгоняя вечернюю тьму. Все реально, все – настоящее.

Оборачиваться не стал, останавливаться тоже. Хватит и того, что по трапу он сошел один. Чему удивляться, если и на палубе он никого не встретил, и в каюте… Ричард Грай дернул губами. Не было никакой каюты! И бара не было, и выпитой им перед самым прибытием стопки коньяка. Остались какие-то пятна разноцветные, тени, далекий неясный шум. Так уходит из памяти короткий сон.

Человек попытался улыбнуться. Ничего, он проснулся!

– Вам сюда, мсье! Паспортный контроль.

Служивый в форме говорил по-французски, значит, англичане уже отсюда ушли. Бывший штабс-капитан подумал об этом мельком, равнодушно, хотя именно гостей с Альбиона следовало опасаться в первую очередь. Британцы давно уже хотели задать ему несколько интересных вопросов. Как пишется в соответствующих объявлениях, «Wanted». Зато удивило лицо встречающего. Вместо цинковой казенной физиономии, на которой равнодушие спорит с презрением, – легкая растерянность, даже страх.

– Что-то не так, сержант?

Усатый «ажан»[4] явно хотел промолчать, но все-таки не удержался.

– Только что проиграл десять франков, мсье. Поспорил с сослуживцем насчет вашего корабля, «Текоры». Недавно мы получили официальное разъяснение, что этого судна не существует. Нет в природе! Его приход даже запрещено регистрировать, мсье. Я здесь в порту временно, переведен из районного комиссариата – соседнего, тут рядом. Вот и решил, что здешние парни меня просто разыгрывают, байки травят. Сами понимаете, мсье, Летучий Голландец, пассажиры-призраки… Не знаю, что писать в отчете, мсье.

Стало ясно, что «Текора» давно сюда не заходила. А сегодня появилась – только ради него одного.

– Почему – призраки? – все-таки удивился он. – Мало ли кого по морю возят?

Сержант, согласно кивнув, предупредительно открыл тяжелую деревянную дверь, прошелестел скороговоркой.

– Мсье, я знаю, что такое государственная тайна. Если вам надо куда-нибудь позвонить без свидетелей…

Ричард Грай покачал головой. Мы всё пытаемся объяснить, даже то, что объяснить невозможно. Иначе слишком неуютно станет жить. Проще уверить себя, будто видел сон. Или что несуществующий корабль привез шпиона, выполнившего секретную миссию.

Бывший штабс-капитан положил паспорт на полированное дерево столешницы, присел, закрыл глаза. Его о чем-то спрашивали, он что-то отвечал. А потом перестал, просто сидел на стуле, молчал, ничего не слыша, кроме легкого, еле уловимого стука собственного сердца. Пропустят, задержат, оставят в порту до следующего прихода бразильского Голландца… Велика ли разница? Он часто уезжал и возвращался, и каждый раз было что-то нужно. Спешил, беспокоился, строил планы, ждал встречи.

Теперь – ничего. Вообще ничего. Из ниоткуда в никуда.

– Ваш паспорт, мсье Грай. Добро пожаловать во Французскую Африку! Но визу надо обязательно продлить, советую обратиться к консулу, к мсье Тарджану.

К консулу?! Ах да, он же теперь турок, не казак. Здається, добре обернувся. Как дальше у Гулака-Артемовского?

– Да, конечно. Обязательно обращусь. Спасибо!

«I як воно зробилось так, що в турка я перевернувся?»

Первый паспорт, полученный им в этом мире, был чехословацкий. В Вооруженных силах Юга России, а позже в Русской армии Врангеля прекрасно обходились без лишних формальностей. Если требовалось, штаб выдавал отпечатанную на старой машинке бумаженцию, командир полка ставил подпись. Что-то похожее штабс-капитан Гравицкий получил в Галлиполи. Не сразу – его рапорт поначалу завернули, велев явиться в каменное двухэтажное здание штаба, этаж второй, комната в торце. Менее всего хотелось видетьсяс Кутеповым, но штабс-капитану повезло. Его принял дроздовец Витковский, с которым, по крайней мере, можно было разговаривать на человеческом языке. «Дрозд» посетовал, что затея с увольнением дала неожиданный результат. Рапорта стали подавать не штафирки, попавшие в армию по мобилизации, а ветераны. Последствия очевидны и печальны. О чем будут говорить остающиеся, узнав, что армию бросил бывший юнкер Гравицкий, начавший борьбу с большевиками еще в октябре 1917-го? В лагере много молодежи, таких же юнкеров, у которых впереди целая жизнь. Если имеются какие-то трудности, штаб готов помочь, в разумных, конечно, пределах…

Объясняться штабс-капитан не стал, пообещав вернуться в армию в первый же день похода в Россию. В этом случае он готов идти хоть рядовым.

Завербоваться на корабль удалось почти сразу – капитан египетского «грузовика» рассчитал почти всю команду, умудрившуюся устроить кровавую поножовщину. Даже Гершинину сумели найти место. Их, вчерашних галлиполийцев, охотно приютило море, но отвергла суша. Всё, на что могли рассчитывать три бывших офицера – это короткие увольнения в попутных портах. Бывший штабс-капитан отнесся к этому философски, решив не торопить события, Лёва-тюлень откровенно скис, а вот Липка удивил. Еще в Стамбуле на последние деньги он отправил куда-то длинную телеграмму, в Бейруте получил ответ – и внезапно заявил, что им обязательно надо попасть в Гамбург.

В немецком порту сослуживцы оказались через полгода, сменив уже третий корабль. Вовремя! Бедняга Гершинин окончательно пал духом, став похожим даже не на тюленя, а на старый пожарный шланг. Гравицкий, напротив, втянулся в корабельную жизнь и был не против ее продолжить, но Судьба в виде неприметного молодого человека в строгом костюме рассудила иначе. Незнакомец долго беседовал с Липкой один на один, затем, молча откланявшись, укатил на такси – и на руках у скитальцев оказались три чехословацких паспорта. Вручив приятелям документы, штабс-капитан Федор Липа стал по стойке смирно, щелкнул каблуками и широко улыбнулся. Объяснений давать не стал, но пригласил всех в Берлин – сперва погостить, а там, глядишь, и остаться.

От приглашения отказались, хоть и не без сожаления. Воспрявший духом Лев распушил усы и помчался к кассе брать билет до Праги. В столице Чехословакии намечалось открытие русского университета, и выпускник гимназии Илиади надеялся успеть к началу семестра. Родион Гравицкий решил ехать во Францию. Прощаясь с Липкой, он, не удержавшись, вновь попросил приятеля открыть секрет случившегося чуда. Тот согласился, но попросил слегка обождать.

Пану Гравицкому, гражданину демократической Чехословакии, жилось вполне комфортно. Ступить на землю вновь приобретенной отчизны он так и не удосужился, зато границы пересекались без особых проблем. Однако бывший штабс-капитан помнил, что жить государству чехов, словаков и русинов осталось недолго – после марта 1939-го его паспорт станет «волчьим билетом». Впрочем, судьба граждан прочих европейских стран будет столь же незавидной. Друг-приятель Липка, не теряя времени даром, давно уже стал германским подданным, но этот вариант прельщал еще меньше.

В 1928-м году, возвращаясь в Европу после очередного рейда по советскому Забайкалью, Родион Гравицкий заехал в город Алеппо, центр французского протектората. Появилась зацепка – брат сослуживца по отряду полковника Назарова работал в одном из местных департаментов. Документ с арабскими буквами-муравьями обошелся в не слишком большую сумму.

Тайну чехословацких паспортов Федор Липа, теперь уже майор Вермахта Теодор фон Липпе-Липский, открыл перед самой войной. В потерпевшей поражение Германии порядок, несмотря ни на что, оставался, а вот в новорожденной Чехословакии никаким «орднунгом» даже не пахло. Староста одного из немецких сел в Судетах охотно согласился сделать одолжение бывшему фронтовому командиру. Чешское начальство ничего не заметило.

Поведав об этом занятном случае, Теодор фон Липпе-Липский поправил монокль и коротко хохотнул:

– Всего-то и дел, Родион. Чехи! Как там их Гашек писал? «Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande». Und Narren auf den gleichen, ja[5].

Чехословакия исчезла шесть лет назад. Турецкий паспорт поспел очень вовремя. Ричард Грай без особых проблем приезжал в небольшой город на Атлантическом побережье Африки, уезжал из него, возвращался…

– Вы давно у нас не были, мсье Грай. Гостиницы почти пусты, снимайте любой «люкс». Беженцы давно разъехались, для тех, кто возвращался во Францию, организовали специальный рейс до Марселя. В декабре последние отбыли. Тихий город стал, прямо как в начале века, до первой войны. Так что поезжайте прямо в центр, где цитадель, там наш лучший отель «Южный Риц», вы только скажите шоферу…

– Благодарю. Так и сделаю.

Он приоткрыл дверь, ведущую на маленькую площадь у морского вокзала, вспомнил, сколько стоит такси, мысленно пересчитал франки в кармане пиджака – и внезапно пожалел, что не встретили, не помогли с машиной. Мысль сразу же показалась суетной, даже смешной. Не встретили, потому что не ждали. Всё как всегда – бывший штабс-капитан предпочитал тихо уходить и столь же незаметно возвращаться. Рисковать лучше одному.

Исключения, конечно, случались. Порой приходилось прятать паспорт подальше, в непромокаемый чехол. Вместо пассажирского лайнера – ненадежный катер, под ногами не трап, а неровное песчаное дно.

Ночная темень, огонек фонарика на берегу. Сигнал – короткий, длинный, короткий. Точка, тире, точка…

Крупный план

Севернее Эль-Джадиры

Апрель 1941 года

– Est tudo bem, – негромко проговорил я, пряча фонарик. – Seu[6].

Сидевший у штурвала матрос невозмутимо кивнул:

– Consegui, senhor[7].

Берег был уже рядом, в полусотне метров, но ближе не подойдешь – слишком мелко. В часы отлива вода отступает почти к самой горловине бухты. Не очень удобно даже для неприхотливых контрабандистов. Зато и полиция обходит стороной.

Мотор заглушили, и сразу стало невероятно тихо. Я невольно вздрогнул – отвык за эти часы.

– Уже приехали, дядя Рич? – деловито осведомилась &, выглядывая из-под брезентового покрывала. – Или еще поспать можно?

Отвечать я не стал. Не маленькая, сама догадается. Сейчас – вещи. Мой портфель, ее чемоданчик, два больших чемодана системы «мечта оккупанта», еще один, немного поменьше. Хлебнут морской водицы – не беда, все важное, включая документы и деньги, надежно спрятано. Водонепроницаемые чехлы, специально для такого случая, я купил в Фаро, в лавчонке у порта. В стране моряков – вещь из самых нужных.

– Готовься, будем мокнуть.

– Не хочу мокнуть! – донеслось из-под брезента. – Пусть они ближе подплывут!

Пошарив рукой, я нащупал что-то мягкое и мокрое, ухватил, потянул…

– Ну, дядя Рич, за нос не надо!

&, выскользнув из-под брезента, повертела головой, оценивая обстановку, и внезапно зашлась в кашле.

– Не намекай, – отмахнулся я. – Как по часу из воды не вылезать, так здоровенькая. А тут всего ничего – до берега прогуляться…

– Так то в бассейне, дядя! А я вправду простудилась, честно-честно!..

На сером песке – три черные фигуры. Одного я узнал сразу. Жан Марселец стоял слева, рядом с кем-то широкоплечим, в странном длиннополом плаще. Можно было идти, но опаска все-таки имелась. Все мы друзья-товарищи, пока речь не пойдет о миллионе долларов. На миг я представил, как Марселец выхватывает парабеллум – левой, откуда-то из-за спины, широко улыбается…

В первый миг вода показалась ледяной, и я заставил себя вспомнить, что сейчас весна, а мы, как ни крути, в Африке. Легче, однако, не стало. Вода доходила даже не до пояса, повыше, ботинки сразу же увязли в песке, но главным было не это, а улыбающееся лицо друга перед глазами. Марселец убивал людей с веселой усмешкой, радуясь. Я как-то не удержался спросил. Тот смутился, даже обиделся. «Господь с тобой, Рич! Что ты говоришь?»

– Мне прыгать, дядя? – донеслось с катера. – А там очень холодно?

Я поглядел вперед, на три недвижных черных силуэта. Интересно, я бы мог застрелить Марсельца за миллион? Ответ я уже знал, и этот ответ мне очень сильно не нравился.

– Прыгать не надо, – вздохнул я. – Наклонись.

– Как? Вот так? Ай-й-й-й!.. Дядя Рич, дядя Рич, я вещи не взяла!..

Взвалив на плечо слабо сопротивляющийся тюк, я сделал первый шаг, осторожно нащупывая дно подошвой мокрых ботинок. Оно здесь неровное и опасное: ямы, занесенные песком камни, несколько притопленных лодок, какое-то старое железо. Арабы стараются сюда не заходить, ни по морю, ни сушей. Даже название дали соответствующее – то ли «Песчаная топь», то ли вообще «Погибель».

– У меня там чемодан остался, – пискнуло под ухом. – На катере. А еще у меня голова вниз…

Я едва избежал соблазна чуток приспустить тюк с плеча.

– …свисает. Это для здоровья вредно!.. А быстрее идти ты не можешь?

Хорошо еще, что свои претензии & предъявляла все-таки шепотом. Воспитательная работа дала результаты.

Одна яма мне все-таки попалась, но я вовремя сумел отдернуть ногу. Трое на берегу по-прежнему не двигались, и я начал понемногу успокаиваться. Была бы засада, ждать бы не стали. К тому же я узнал третьего, того, что стоял справа от дылды в странном плаще…

Двинулись! Марселец и дылда шагнули прямо к воде. Третий, невысокий, напротив, отступил назад.

– Скоро еще, дядя? Почему ты так медленно идешь? – заныли под ухом, и я, дабы не вступать в пререкания, слегка встряхнул груз. Правый ботинок врезался в камень, я помянул его тихим добрым словом…

– Рич, давай помогу!..

Марселец, не удержавшись, зашел по пояс, протянул руки. – Чем это ты нагрузился?

– Мешок с отрубями, – сообщил я. – Ничего, я сам.

– Давай, давай!

Жан легко перехватил негромко взвизгнувший груз.

– Я – не отруби! Мсье, не слушайте его, я – не…

…Взял на руки, кивнув в сторону берега, где у самой кромки темной воды топтался неизвестный в плаще:

– Ты, Рич, сначала с ним поговори, ему сейчас уезжать.

Дылда, словно в подтверждение сказанного, махнул длинной ручищей, то ли приветствуя, то ли поторапливая. И тут я узнал плащ – знакомый полицейский дождевик, накинутый поверх светлой летней формы. Итак, «ажан» собственной персоной, хоть и без приметного кепи. Потому и узнать было мудрено. Я оценил всю нелепость происходящего и, хлюпая ботинками, бодро шагнул на мокрый песок.

– Добрый вечер, мсье! С прибытием во Французскую Африку!..

Голос у дылды оказался соответствующий – густой и тяжелый. К голосу прилагалась лошадиная улыбка на все тридцать два крепких зуба. Вид у парня был простой, даже глуповатый, но я не спешил делать выводы.

– Добрый вечер, сержант! Почему не по форме одеты?

Звание я выбрал наобум, но, как выяснилось позже, угадал. Дылда, неуверенно переступив с ноги на ногу, почесал крепкий подбородок, а затем вновь продемонстрировал лошадиный оскал:

– Головной убор снят из соображений конспирации, мсье. Силуэт сразу меняется, да вы и сами, наверное, заметили… Вот, извольте взглянуть!

Вначале я подумал, что мне предлагают оценить помянутый силуэт, но тут на широкой ладони словно сама собой появилась небольшая картонная карточка. Ударил луч фонаря, отгоняя нестойкий вечерний сумрак, и картон засветился ровной белизной, обступившей черный контур Лотарингского креста. Под ним – три цифры размашистым писарским почерком.

– Можете прятать, я увидел.

Цифры совпадали. Их передали по радио шесть часов назад. Конечно, всякое возможно, но «сюрте» и тем более гестапо едва ли прислали бы сюда полицейского. Я достал из кармана плаща свою карточку. Она успела промокнуть, но цифры, выведенные карандашом, разобрать еще можно. Вновь вспыхнул фонарь. Дылда наклонился, беззвучно дернул губами, затем, выпрямившись, выдохнул полной грудью:

– Мой капитан! Сержант Анри Прево прибыл в ваше распоряжение.

– Фамилия же у вас, – не удержался я. – Наследственная?

Сержант недоуменно моргнул, но затем, сообразив, вновь продемонстрировал все свои тридцать два:

– А-а! Нет, те Прево еще при королях были, а я если и наследственный, то фермер. Батюшка мой из Бургундии, из департамента Ньевр, в Алжир переехал, когда землю давать стали. До меня у нас в семье полицейских и не было. Мой капитан, должен вам сказать… Моя любимая женушка родом из Эльзаса, вся ее родня там живет. Все теперь, значит, под немцами, вроде как уже не во Франции. До сих пор не могу поверить! Считай, всю страну бошам отдали. Даже сюда добрались, порядки свои поганые устанавливают. Это хуже измены, мой капитан! Так что я с вами, можете не сомневаться…

Помолчал, вздохнул угрюмо.

– Вот чего я сказать хотел, чтобы ясность полная была… Да, неделю назад в городе введены ночные пропуска. Я вам оформил, вот, пожалуйста, мой капитан…

Огромная ладонь полезла под плащ. Я поднял руку.

– На будущее! Никаких званий, сержант. Для всех я по-прежнему Ричард Грай, гражданин нейтральной Турции…

В капитаны меня произвел лично де Голль. Не знаю даже, из каких соображений. Вероятно, в документах лондонского штаба «капитан Грай» будет выглядеть убедительней, чем «эмигрант».

– За пропуск спасибо, но мне понадобится также разрешение на оружие. И еще. Вы можете приютить на ночь наглую невоспитанную девицу тринадцати лет? Только имейте в виду, это может быть опасно.

Анри Прево удивленно вздернул брови, явно желая возразить. Я покачал головой.

– Не спешите, сержант. Закон 4 октября, насколько я знаю, действует не только во Франции, но и в колониях. В Алжире гребут всех подряд, не глядя на гражданство. У вас уже, кажется, открылось отделение Комиссариата по делам евреев?

Прево невесело вздохнул:

– Открыли, как же, в январе еще. В Париже, между прочим, новый закон готовят, насчет конфискации еврейских предприятий. Наши уже списки составляют. Вы не волнуйтесь, моя женушка – человек правильный, и соседи тоже правильные… Но лучше все-таки новый документ для маленькой мадемуазель выправить. Надежней будет.

* * *

Спорить не приходилось. Добрые французы, без боя сдавшие Париж исконному врагу, охотно, даже с некоторым азартом занялись охотой на своих же земляков с иной формой носа. Отмена еврейского равноправия, когда-то введенного Третьей Республикой, вызвала всеобщий вой восторга. Трусы и подлецы всегда жестоки.

Сопротивление же, несмотря на оптимистические реляции лондонского радио, рождалось с немалым трудом. Человек, вручивший мне карточку с черным крестом, посетовал, что эмигранта куда проще привлечь к работе, чем коренного француза. Потому и доверились мне, личности с точки зрения закона весьма подозрительной. У де Голля и его людей выбор был слишком невелик.

Тот же человек, специальный представитель из Лондона, предостерег от излишней активности. Горячие головы во Франции начали организовывать диверсии, взрывать бомбы и даже убивать оккупантов. В ответ боши расстреливают заложников, по полсотни за каждого, по сотне. Гибнут невинные люди.

Я не стал возражать, хотя мысленно был полностью на стороне этих горячих голов. Пусть жирная трусливая сволочь на собственной шкуре почувствует, каково это – умирать! Авось, осмелеет от страха.

Да и с чего мне жалеть французов? В годы Смуты лягушатники не стали помогать России. Теперь беда пришла в их собственный дом. Мера за меру!

– Значит, это она, – негромко бросил Марселец, передавая мне фляжку. – Девочка по имени Мадемуазель Миллион.

Я приложился, глотнул, резко выдохнул. Предупреждать надо! С другой стороны, что может таскать с собой парень из Марселя? Само собой, ядреную граппу. Коньяк пьют «аристо».

– Она…

Не удержавшись, занюхал рукавом, по древней студенческой привычке. Марселец, заметив, хохотнул.

– Слабо? А как же русская водка из самовара? Рич, ты бы ботинки переодел, а заодно и брюки. Лечи тебя потом, никаких лекарств не хватит.

Время поболтать – о пустяках и не только – у нас было. Крепкие ребята, поджидавшие за ближайшим холмом, уже успели сходить к катеру и забрать вещи. Большой чемодан я оставил при себе, маленький отдал &, остальное было уложено в багажники поджидавших нас авто. Бравый сержант, торопившийся к началу дежурства, отбыл вместе с &, а мы с Жаном устроились на полусгнивших скамейках давно брошенной лодки. Ночь, не по-весеннему холодная, вступала в свои права, и граппа, оказавшаяся во фляге запасливого Марсельца, пришлась очень к месту.

Третий из встречавших отказался составить нам компанию. Стоял в сторонке, курил, разглядывал звездное небо.

Молчал.

– Расскажешь, что и как?

Жан, сев поудобнее, бросил взгляд на черный силуэт Третьего.