Шахидка с голубыми глазами Дышев Андрей

Читать бесплатно другие книги:

Один Бог знает, как там – в Афгане, в атмосфере, пропитанной прогорклой пылью, на иссушенной, истерз...

Чем может пленить преуспевающего бизнесмена простая официантка? Этим вопросом Изабель Стюарт старала...

Нет, не идиллическая тишина царит над этим провинциальным городком. Скорее затишье перед бурей. Тихо...

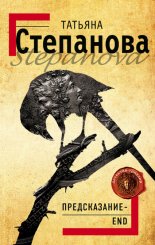

– …Предупреждаю, это будет грязно. Будут описаны нераскрытые убийства и нарушена корпоративная этика...

Сотрудник маркетингового агентства готовит конкурс красоты характеров. Участницы конкурса должны про...

Сплюньте через плечо те, кто считает железнодорожный транспорт самым безопасным… Предвкушая приятное...