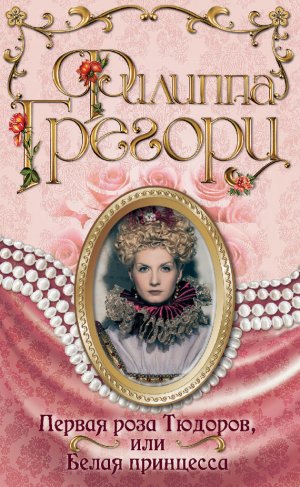

Первая роза Тюдоров, или Белая принцесса Грегори Филиппа

Читать бесплатно другие книги:

Автор как-то раз сказал: "Во время работы я могу представить себе все, кроме одного – не совершенног...

Уроки чувств, которые помогают человечеству выжить и жить любя, сознавая, что после остается глубоки...

Это дневник Жоржи Гаккета. Мальчика, который:устроил, как мог, семейную жизнь своих трех сестер;из-п...

В книге раскрываются секреты древних цивилизаций и великих мастеров прошлого, закодированные в их по...

Фантастическая и увлекательная история с совершенно новым и неожиданным взглядом на представления о ...

Повести, вошедшие в книгу – о подлинном минувшем времени последних лет существования Советского Союз...