Жизнь и судьба Гроссман Василий

Читать бесплатно другие книги:

В одиночку прожить легче — природа запросто прокормит маленькое поселение. Но катастрофа забросила з...

Герои этой сказочной повести – девочка Элли и ее друзья, с которыми читатели впервые встретились в к...

Вы верите, что на свете существуют волшебники и феи? Вы хотите попасть в Волшебную страну? Элли тоже...

Его звали Ярга. Он был героем, которого предали. Предателем, от которого отвернулись герои. Живой ле...

Король ушел, к огорчению одних и ликованию других. На земле для него нет достойных противников, пото...

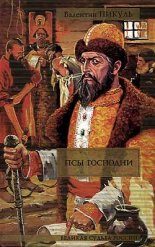

Россия, истерзанная безумным Иваном Грозным, измученная опричниной Испания, выжженная кострами инкви...