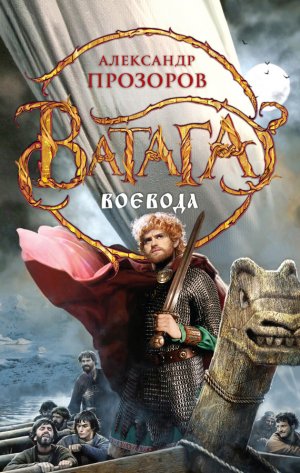

Воевода Прозоров Александр

Читать бесплатно другие книги:

Римма Мойсенко – ведущий диетолог проекта «Сбрось лишнее» на Первом канале в программе «Здоровье» с ...

Дэвид Рокфеллер – один из крупнейших политических и финансовых деятелей XX века, известный американс...

Удержать клиентов – задача любого бизнеса. Но чаще всего эти попытки ограничиваются скидками для пос...

Бизнес на самом деле не очень-то сложен. Сложным его делают люди. Чтобы преодолеть сложность, необхо...

Вы хотите навести в доме порядок, но чувствуете, что не хватает времени? Хаос выкачивает из вас жизн...

Джим Роджерс, миллиардер, инвестор, партнер Джорджа Сороса, путешественник, добился успеха благодаря...