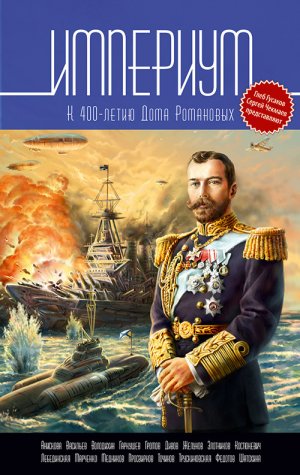

Империум. Антология к 400-летию Дома Романовых Злотников Роман

Россия во мгле

Дмитрий Володихин. Иное сказание

…Он приучил себя легко восставать ото сна и быстро одеваться. Нынче проснулся, от холода: печь давно остыла. Зябко. Болит левое предплечье, простреленное у Новодевичьего монастыря угорским гайдуком. Ноют два ребра, когда-то сокрушенные ударом литовской сабли. Немеет колено, много лет назад продырявленное воровским казаком. Зябко, зябко.

Пора зиме повернуть на весну, а ни солнца нет, ни ручьев, ни пташечьего пересвиста.

Вышел на крыльцо. О, стынь какая! Месяц лютый, что балуешься? Давно б переломился на теплынь! А ты, видишь как, беззаконно вонзил зубы ледяные свои в землю, и земля – чистый камень, ломом не пронять. Держишься, не уходишь, нет ни стыда в тебе, ни срама, ни дородства. Почему не уходишь? Голодно. Люди мрут по Москве, и не только люди, но и мужики торговые, и поселяне, и всякие служильцы…

В синеватой предрассветной мути отчетливо проступала иззубренная линия частокола, окружавшего двор. Над ним, до самого окоема, виднелись черные пальцы печных труб, воздетые к небу в немом молении. Пол-Москвы – печища… Храмы стоят закопченные, пустые, без пения. Копоти ныне, поутру, не видно, в дневную же пору мерзко глядеть на страшные ее пятна.

Кое-где поднялись над пустырями, меж печищ и развалин, широкие полосы дымов. Нашлись, значит, хозяйки, не устрашившиеся вернуться на дворища свои, развести огонь. Не боятся шальных казаков. А может, и боятся, но всё же хотят соблюсти родовое пристанище.

Издалека донесся стук плотницких топоров да собачий брех.

Москва, порфирой венчанный седьмохолмый град, крепкими мужицкими руками да простым снарядом плотников, землекопов, каменщиков залечивает раны, проделанные в огромном теле. И чуткое ухо улавливает, как от тела этого, искалеченного, обескровленного, обожженного, без сил раскинувшегося меж Яузой и Большими Лужниками, меж святой Екатериной на Всполье и Сокольничьим лесом, днем и ночью доносится стон.

Была в Москве великая сила. Град – полная чаша, град – Третий Рим, град – Второй Иерусалим… И ничего не осталось, ни Рима, ни Иерусалима, ни хором, ни людей. Вся гордыня московская повержена, почиет на разбитых мостовых, припорошена снежной выпадкой. Одна лишь Богородица милосердная простирает, роняя слезы, покров свой над обожженной плотью Москвы, храня землянки погорельцев и редкие избы новоселов. Всё же Москва – Дом Пречистой, вот одна и осталась надежда, что не выдаст Матерь Божья, подсобит.

– Славен град Тверь!

– Славен град Тула!

– Славен град Галич! – перекликивались стрельцы у Сретенских ворот.

В утренней тиши звук их голосов доносился отчетливо. Молодцы, не спят. Казнишь двух дармоедов, и все остальные вот уже два месяца яко не спят на часах…

Ударил, созывая на службу, древний, среброязыкий колокол у Введения. И сейчас же ему в ответ тенькнул собрат с церковки на Пушечном дворе. Скороговоркою зачастила Покровка – по всей улице не колокола остались, а сущие воробьи.

Бом-м-м-м-м! Властно вмешался густой бас монастырский с Рождества, что у Трубы. Сберегли инокиньки, голодали, горели, хлеб весь отдали, лебедой какой-то питались, а колокол свой сберегли… Бом-м-м-м-м! Протягновенный глас его летел во все концы Первопрестольой. Нескончаемое послезвучие овевало пустые храмы надеждою: еще поднимитесь, чай, не последний день живем! Бом-м-м-м-м! Привычное ухо московское ловило истомную глубину и сладость колокольную.

Он улыбнулся:

– Сдюжим как-нибудь…

Князь Дмитрий Михайлович Пожарский вошел в хоромину и встал на молитву. Ему предстоял трудный день.

Облачился. Велел ключнице принести квасу с кислой ягодой. Кликнул пищальника Репу, стоявшего на страже у крыльца:

– Лобана ко мне на доклад.

Скоро в горницу к нему явился лохматый пес ростом с медведя и с медвежьими же ухватками. Медведь – зверь быстрый в движениях, он человека в лесу догонит, да хоть лося, если бежать недолго. Этот и был – ловкий, быстрый, космами обросший, один глаз выбит, второй смотрит остро и преданно. Пес, лешак! Как только по-человечьи говорить выучился…

Дмитрий Михайлович почувствовал неожиданное тепло к Лобану. Кому нынче довериться? Трое из четверых продадут ни за грош. Честных людей – раз-два и обчелся, всякий о корысти думает, такое времечко. А этот, шильник шильником – хоть обличьем, хоть нравом, – но всё же душа христианская, ни разу от господина своего не отступился. А два года назад из боя его вытащил, полуживого от ран, в беспамятстве хрипящего… Лучший боевой холоп из тех, кого отец оставил ему в наследство.

– Ныне сбираться в Кремле не станем. Завтра… завтра сбор последний, решится дело.

Лобан кивнул. Меньше ему работы. Всяко легче вкруг дома оборону держать, чем охранять князя, когда едет он через полгорода в Кремль, на соборное сидение.

– Явится к воротам старичок, на вид – юрод, попросит яблочка…

Лобан хохотнул. Яблочка ему среди зимы… ну, юрод на то юрод, чтоб чудить.

– Пропустить. Ко мне проведи.

Слуга поклонился, слова не сказав. Не его дело вызнавать, к чему понадобился Дмитрию Михайловичу юрод.

– Полуднем придет Лопата, а с ним полусотня дворянская. Полегчает нам тут.

– Спаси Христос! – ответил радостным голосом Лобан, а посмотрел с сомнением.

Шильник, а не дурак. Вторую седмицу осаждают казаки усадьбу Пожарского на Сретенке. Сколько их там? Пара дюжин. Да хоть бы и втрое больше, казак сыну боярскому не чета, сборище казачье разогнать – невелик труд. Но ведь кликнут казачки своих друзей-товарищей, и вместо дюжин явятся сотни. Тогда вызовет он к дому своему дворянское ополчение, так порубят и сотни эти… Вот только встанет тогда посреди Москвы большая война. Резать придется друг друга до полного истребления. И от той резни земскому делу выйдет поруха. Казаки – ворье, дрянь, корень смуты. А резаться с ними не надо бы. Все же родные, русские, вместе против ляхов стояли и постоим еще.

Резаться… только при крайней надобности… К примеру, завтра…

Лобан не уходил.

– Что?

– Поджигальщика словили. И еще…

Давно такого не случалось, чтобы Лобан затруднился с докладом. Не боялся ни ляха, ни татарина, ни самого беса. Князю служил без страха, за совесть. Жена не боялась его, косматого, – знала, что любит, а потому не прибьет до смерти. На остальных же Лобан наводил ужас. Всяк хотел обойти его стороной. А тут в единственном оке его мелькнуло опасение. Что за шутка?

– И еще, – справившись с собой, продолжил слуга, – перекидной. Гречане московские перекидного привели.

Так. Еще одна напасть ко всему.

– Поджигальщика – сюда. Перекидного – в клеть на дворе. Приставь к нему сразу троих, чтобы глаз с него не спускали, а кроме него и друг на друга поглядывали. Один зачудит, остальные двое сие диво в сабли возьмут. Вели рот завязать, чтоб ворожбы не понес. И глаза… сам знаешь.

– Уже всё исполнено. И рот… и глаза… и ноги в колодку забили.

– Ступай.

Поджигальщик трясся от ужаса. Глаза его бегали. Одетый в рванину, носил он хорошую заячью шапку и совсем не ношенные сапоги. Вот, стало быть, чем ему за лихое дело заплатили…

– Я тебя пытать не стану, мне тебя, мозгляка, на дыбу вздергивать противно и спину твою полосовать противно, ты ведь с первого удара калом изойдешь. Знаю, что ты не злодей, а дурак. И в великие страшные дела сунулся не по дерзости, а по одной дурости.

Поджигальщика всё еще одолевала крупная дрожь, но в глазах появилась надежда. Рябое лицо его застыло.

– Но ты не младенец. Стало быть, знал, на что шел. Сие дом рода моего. Слуги мои. Бойцы земские. А ты – что? Убить нас решился за обутку?

– Отк-куда…

Репа молча треснул поджигальщика по затылку, и тот заткнулся.

– А потому тебя станут судить. По закону, по статьям, какие в Судебнике писаны. А там для глупцов, вроде тебя, там одно наказание – смерть.

Поджигальщик открыл рот, захлопнул, опять раззявил, попытался что-то сказать, милости попросить, но лишился дара речи и только завыл, как воют бабы над мужниным мертвым телом.

Дмитрий Михайлович дал знак. Репа влепил молодчику по уху. У того мотнулась голова, но вой не прекратился. Пришлось крепче приложить его. Только тогда он, наконец, заткнулся.

– Но могу не давать тебя на суд. Если скажешь, кто послал тебя и зачем ему понадобился поджог.

– Да! Да! Не убивай меня! Да! Я из пахолков… ватамана Филища Максимова… не убивай!

– Зачем?

Рябой уткнулся лицом в пол и заговорил быстро, глухо, едва различимо:

– Братство стоит за Мишку… за государя Михайлу Федорыча… А ты ж с боярами за высокородных, за здрадцев…

– Молчать, – спокойно приказал ему Пожарский.

Как объяснить таким вот мерзавчикам, что боярское семейство Романовых – родом, чай, нимало не ниже знатностию всех прочих, о ком сказали на Земском соборе: «Сростно им ставиться в государи…»? Ну как им объяснить? Когда такой же, как ты, человек, у коего десяток поколений сосчитан, а то и полтора десятка, заводит спор, не о том он спорит. Среди своих, у кого кровь Рюрика в жилах, а не Рюрика, так Гедимина литовского, а не Гедимина, так верных слуг государевых, старой чади, старшей дружины, у престола стоявших и сто, и двести, и триста лет назад, разлад в одном: кто чуть повыше, а кто чуть пониже. Ну вот и Романовы, они же по-старому Захарьины-Юрьевы, а еще того старее, по древним родословцам, – Кошкины, они кого честию выше, а кого ниже? С князьями Мстиславскими да Шуйскими им, понятно, ровнею не быть, маловаты. А Шереметевы им самим не в версту – помене Романовых будут. А его собственный род, князья Пожарские, пусть и Рюриковичи из славного дома Стародубских князей, но с Романовыми тягаться не могут, честию ниже на много мест… Назвали же и Мстиславских, и Шуйских, и Романовых, и Шереметевых, и Пожарских, и много, много кого. Слишком много – свара идет неистовая. Как объяснить, что в кого пальцем не потычь, а всё выйдет здрадец, изменник, стало быть? Кто хоть раз не соблазнился за долгую Смуту? Кто чист? Кто не предавал, не корыстовался, не душегубствовал? Чья душа белей молока осталась? Да и кому тут объяснять… Максимов, небось, не просто так своих людишек подсылает. Кто таков сам «ватаман»? Шпынь, крыса. Серебро к нему, надо понимать, от Салтыковых притекло. Или от Черкасских. Или от князюшки Лыкова. Или от самого боярина Шереметева, великого лукавца и бойца изрядного… Ныне все они сгрудились вокруг романовского рода. Много их. А какие люди? Дрянь люди. Салтыковы – семейство, большой изменой меченное, злое семейство. Да и с прочими не сойтись. Кто из них тут, в Москве, с литвой и ляхами перемогался? Поищи-ка такого! А вот за ляшскими спинами кое-кто постоял, знатно постоял! Сильны. Осильнели ныне. Людишек своих привели. С казачьем столковались. Троица за ними… Вот что худо и непонятно: отчего же обитель преподобного Сергия заложилась за недостойных? Дело мутное, помыслить его невозможно… Одно их воровскому свету мешает: двое Романовых. Двое, а не один. Кого венчать? Старший, Иван Каша, честолюбец из честолюбцев. Да куда ему! Отца своего, большого вельможи Никиты Романовича, он то ли четвертый, то ли шестой сын… Колено сильное, да место слабое. Кто поклонится ему? Быть смуте новой, если его вознесут на трон. Но не вознесут, даже свои его в государи не хотят. Другое дело – мальчишка, Михаил, внук Никиты, притом сын первенца его, Федора. Но он же отрок, шестнадцатый год пошел, к делам державным не прикасался… Отец ему державной науки не дал – давно в плену у поляков, сына два с половиною года не видел. Кто править станет, когда Михаила на престол возведут? Те же Салтыковы, да Черкасские, да Шереметевы – мимо царя! А он во всем будет им поваден… Правда, если отца из неволи вызволит, тут другие дела пойдут: отец – тертый калач, вельможам спуску не даст… Но где ж его вызволить? Разворуют, разрушат, в ничтожество приведут Московское государство!

А таким вот простецам, за справные сапоги на своих же с огнем покушающихся… Что сказать? Как объяснить? Да ничего тут не объяснишь.

– Репа… Сего молодчика – выпороть и за ворота выбросить.

Пищальник сграбастал было казачьего подручника за шиворот и поволок свою добычу на двор, да князь вновь заговорил:

– У Лобана в клети за приставами один гультяй сидит. Его – сюда. Вести под крепкой сторожей.

Перекидные завелись на Москве то ли два, то ли три года назад. Ловили их и русские посадские люди, но больше – московские гречане. Бог весть по какой причине, а появлялись они чаще всего близ Никольского греческого монастыря и выглядели, говорят, ошалело: вертели головами, искали им одним ведомые приметы, вели себя словно пьяные, однако хмелем от них не пахло.

Вот и от сего хмелем не пахло. Тощий молодой монашек, не поймешь, бородка у него или щетинка. Нижняя губа разбита. Глядит печально, боится чего-то. Ряса небогатая, многошвенная, лоскут на лоскуте. А привели его в овчинном полушубке, заношенном вдрызг, да двух старых руковицах. На нечисть ничуть не похож. Человек и человек…

Только словил его никольский инок Никон, определив перекидного по явной, многим уже известной примете. Русский, он легко говорил на двух языках – своем и греческом. Но по-русски толковал так, будто полжизни провел среди греков. А по-гречески – со странными, никому не понятными словами, смесью греческой речи со славянской. Прежде раз в месяц, а потом раз в полмесяца, раз в седмицу ловили перекидных в самых странных местах. Иной раз – в запертом покое, куда никому хода не было. Иной раз – в погребе, едва живых от холода. Иной раз на крестце, у стрелецкой рогатки. Появлялся перекидной прямо из воздуха, и часовой, зябко потиравший руки у костра, мог сбежать от страха, пырнуть пришлеца бердышом или заорать, призывая на помощь товарищей, да скрутить непонятного человека. Ежели перекидного не убивали на месте, то конец ему всегда приходил странновидный. Пожив среди христьян, скоро умирал безо всяких причин, бывало, на глазах, а бывало – под охраной, за крепкими замками… Умерев же, пропадал вчистую, без следа. Никакая сила не могла удержать перекидного, даже крестное знамение, даже святая вода. Пропадал, и помину не оставалось.

Всё это вспомнил Дмитрий Михайлович, прикидывая, как бы ему начать разговор. По сю пору ни один перекидной вреда никому не творил. Разве что дрался, когда с ним самим дрались. Но сие, допустим, дело понятное… Люди, однако, говорили, будто водится за ними ворожба и дурной глаз, а более всего – крамольные речи. И за то перекидных побаивались. А кого боятся, того не любят.

– Кто и откуда?

Монашек робко улыбнулся:

– Грешный раб Божий Андроник… Черный дьякон… при обители Святой Троицы, что под рукою владыки Варсонофия…

– Которого владыки? Где?

– Рязанополиса.

Значит, настоящий перекидной. Значит, не ошиблись те, кто схватил его и привел сюда.

– Что ты здесь делаешь?

Черный дьякон потупился:

– Кир Деметрий, я не ведаю. Шел от лавки Печатного двора, что у Никольского крестца, к подворью владыки своего на Москове, искал тихой трапезы вечерней… Запнулся о кривую плашку на мостовой, упал, да встав, очутился тут. Окрест развалины, как при нашествии готов… огней нет… люди злые, косноязыкие…

Дмитрий Михайлович спокойно прервал его:

– Хватит.

Тот, замолчав, отвесил поклон. На лице его страх.

– Нелепы слова твои. На Рязани в архиепископах – владыка Феодорит, не Варсонофий. Готы сюда ни в которую пору не заходили… К чему тут готы? Разве только, отец дьякон, не зовешь ты готами ляхов – по их варварскому обычаю разорять и душегубствовать. И в толк не возьму, отчего зовешь ты меня Деметрием на греческий лад? Я Димитрий, а во крещении – Козьма, про то вся Москва ведает.

В глазах у монашка – вот диво! – загорелся огонь любопытства, на миг страх исчез. Он проговорил осторожно, будто пробовал новое яство:

– Мос-ква…

Потряс головой, словно отгонял наваждение, перекрестился.

– Москов. Москов? Москов же…

Юрод? Нет. Ума лишился? Нет. Нечисть? Был бы ею, не осенял бы себя крестным знамением. Хитрый враг, подсыл ляшский, либо от воровских казаков, либо… да откуда угодно. Не разобрать. Может, и лихой человек, в рясу облачившийся, яко волк в овечью шкуру… Но больно неловок, дурковат. Подсыл чесал бы яко по писаному, пока не припрут. А сей… сей – внятности внутри себя не имеет. Таким подсылам тайное дело поручать – себе дороже.

Между тем Андроник пробовал на язык имя воеводы:

– Ди-ми-трий…

Запнувшись, он спросил:

– Какой же… какая же Москва? Москов… Москва целешенька, палаты всюду, ряды торговые, улицы людом полны. На службу такой звон колокольный стоит, аж слова в трех шагах оброненного, не слышно. Великий град! Ныне же слышу: дюжины с две колоколов бьют, притом великих всего-то три или четыре, прочие же…

Князь острожел:

– Бес тебя обуял! Умом тронулся, отец дьякон. Али спал беспробудно два лета? По той поре Москва-то и была… целешенька.

Тот истово закрестился, да принялся читать «Отче наш». Потом руки его стали двигаться с промедлением, а под конец и вовсе опустились. Слезы покатились из глаз Андроника.

– Не возьму в толк… не возьму в толк… Как же… Да где ж я? Господи!

Дмитрий Михайлович наблюдал за ним с брезгливостью. Хоть и подобает чтить иноческий сан, но ведь… баба же и баба! Смотреть противно. Что делать с ним? Предать пытке? Отдать дознавателям строгим, у кого времени поболе, чем у него, да и делами заняться? Или послать перекидного на подворье Троице-Сергиевой обители? Авось, там сыщется прозорливец, воззрит ему в душу да прочтет, какая там каша заварилась…

Монашек внезапно вскрикнул:

– Вели меня на двор вывести! Вели, вели! Вели, кир Димитрий! Христом Богом молю тебя! Смилуйся, вели!

Дмитрий Михайлович с пленником и в сопровождении Лобана вышел из дому. Дьякон завертел головой, всматриваясь, неведомо во что, а может, во всё сразу. Стоял таким образом ровно столько, сколько потребно на молитву Пречистой, если быстро ее проговорить. А потом ахнул и лицо руками закрыл.

Баба! Тьфу. Мяконький, яко мешок с трухой.

– Устретенка… – только и произнес Андроник перед тем, как бухнулся наземь без чувств.

– Волоки в дом, – приказал Дмитрий Михайлович с досадой.

Лобан взгромоздил пленника на лавку, крепко тряхнул, а когда тот отверз очи, сунул под нос ковшик с водой.

– Холодная… – только и сказал Андроник, напившись.

– Узнал? – деловито осведомился воевода.

– Узнал, – ответил тот упавшим голосом. – Москов. Москва… Но куда же всё подевалось? Куда пропало всё? Вчера… вчера я всё видел! Два года? Где я был два года? И почему мне тебя называть, стратиг, Димитрием, а не Деметрием? Неужто за два года еще и все имена переменились? Господи Иисусе!

Дмитрий Михайлович вздохнул с печалью. Все-таки ума лишился, и надо бы его к троицким попам…

Князь перехватил особенный взгляд Лобана. Тот стоял со злой усмешечкой, мол – знаем-знаем, как иной хитрованец узлов навяжет и простецом прикинется.

– Говори.

Лобан положил на стол серебряную монету и добавил:

– У него нашли четыре таких.

Князь взялся ее разглядывать.

– Что сие за невидаль?

Монашек ответил, пожав плечами:

– Кератий.

– А?

– Кератий Московского государства. Серебро как серебро, не ведаю, что с ним дивного. Деньги ходячие, не подделка.

Лобан сухо рассмеялся. Но воеводе было не до смеха.

– Мне от роду тридцать и шесть лет. Ходячую деньгу нашу русскую, слава богу, в руках держал. Достатком не обижен! Никоторй резчик на ней подобного не вообразит. Нет у нас кератиев. Небылица, а не деньги. Торговые люди не примут такую… А вот такие – примут.

И он выложил на стол горсть копеечек, вышедших с Ярославского монетного двора близ года тому назад. Все они были размером с ноготь мизинца, неровные, по виду – вроде чешуи, содранной с большой рыбины. На лицевой стороне – ездец с копьем, на оборотной – государево имя и титла, притом русскими буквами, русскими словами: «Царь и великий князь Феодор Иоаннович всеа Русии». Последний законный, природный государь перед Смутой… У копыт же коня две буковки – «яр». Ярославль, стало быть. А кератий – ровный, круглый, большой. На нем три ярославские копеечки легко уместятся. С одной стороны – Господь на престоле, с другой – всадник с крестом и надпись: «Феодор». Тоже, видно, кому-то имя старого государя дорого.

Андроник, прищурившись, колупнул «ярославку» ногтем. Уронил. Неловко ухватил ее вновь и поднес к глазам.

– Три фолла? Четыре? Отчего такая кривая?

Кривая? Всегда такие были. И при дедах, и при прадедах…

Одно понятно: к попам его отсылать рано. Странные речи, памяти лишился – одно. А вот серебро, кем-то чужим отчеканенное и на Русь присланное, – другое. Тут не крамола и не сумасбродство. Тут чей-то недобрый умысел… Но чей? Ляхи с литвой? Они своего королевича Владислава в царях на Москве спят и видят. Сделали бы денежку, так с именем его, яко уже бывало: «Владислав Жигимонтович». Свеи? Почему б ни свеи. Но какого ж Федора ищут они поставить на русский престол? Не Федор Шереметев точно, сей за Романовых тянет… Да как бы не князь Федор Иванович Мстиславский! Старый хитрый лисовин. Полякам ворота в Кремль открыл. Они ему потом голову разбили едва ли не до смерти – так любят своих русских приспешников… А когда земцы в Кремль вошли, князюшку свои же, русские чуть не прибили до смерти, за его старания ко вражьему благу.

– Кто сей? – Палец Пожарского уткнулся во всадника с крестом.

– Василевс Феодор. Государь.

– Какой государь – старый? Тот, что в могиле? Али какой другой?

Его собеседник растерялся.

– Тот… что правит. Как же в могиле? Молодой же совсем! К чему – в могиле? Отчего василевс Феодор в могилу ушел?

Час от часу не легче! Василевс откуда-то взялся, яко у греков. Два века с половиною их нет, и тут на тебе, выискались! Благодарствую, Боже, хоть на том, что не Федор Мстиславский – сей лукавец не юн, старый старинушка. Но не лжет ли монашек? Если лжет – худо. Серебряные деньги не измыслишь просто так. Чтоб их чеканку завести, надобен кто-то сильный и богатый… Как бы проверить?

И тут выхватил дьякон из рук у Лобана свою котомку, да так ловко, что тот одеревенел от изумления. Выхватил и вытряхнул на стол две большие книги.

– Разгни и чти! Кир Димитрий, за сии книги только вчера отдал я такие ж кератии людям Книгопечатного приказа в их лавке… Вот!

Самая обыкновенная Триодь Цветная. Богослужебная книга, какая должна быть во всяком храме. Переплета на ней пока нет, лишь собрана в тетради.

– Здесь… На последней странице! Чти же.

«Совершена же бысть сия печатная боговдохновенная книга Триодь Цветная в лето седмь тысящ сто двунадесятое, от Рожества же Христова тысяща шестьсот двунадесятое, месяца августа в день первый, на праздник происхождения Честнаго Креста, в седмое лето благочестивыя державы государя царя и великаго князя Феодора Борисовича, всея Руси самодержца, в пятое лето патриаршества отца его и богомольца великого господина святейшаго Ермогена патриарха Московскаго и всея Руси. В похвалу и честь и славу в Троице славимому Богу и Пречистой Владычице нашей Богородице и присно деве Марии и всем святым. Аминь».

У Дмитрия Михайловича глаза полезли на лоб.

– Вторую мне! Живо.

Перед ним легла Псалтирь свеженькой московской печати. То же семь тысяч сто двадцатое лето от Сотворения мира – к чему сия сущеглупость про Рождество Христово? На Руси счет лет испокон веку шел от Сотворения, а от Рождества считает латына… Ну? А?

И здесь помянут был покойный патриарх Ермоген – яко живой! – а вместе с ним неведомый государь Федор Борисович. Не Иванович, а Борисович! Что за выдумка?! Откуда взяться на Руси новому царю Федору, когда старый царь Федор – давно в гробу, царь Василий недавно у поляков в узилище с жизнью расстался, а другого царя ему на смену завтра придется выбирать всем миром?!

– Федор Борисович…

А ведь был один Федор Борисович… Был. Без малого восемь лет назад его прибили. Сыном государю Борису из годуновского рода приходился. Вот только сам – был ли истинно государем? Венчаться на царство не успел, ничего не успел, царствовал на полушку срока. А потом из него душу вынули окаянным способом.

– Годунов?

– Годунов-Дука, кир Димитрий. Первый василевс московский после Комнинов.

Видя недоумение в глазах Пожарского, дьякон попытался было разъяснить:

– Василевс Московский, болгарский и цареградский, великий князь владимирский, полоцкий, корсунский, коринфский, тверской…

Лобан матерно выругался.

В горницу без стука вошел Репа.

– Юрода привели…

Нельзя было просто так, ничего не решив, оставлять дело с перекидным. А как решить его, князь понять не мог. Но и от других дел, для всей земли наиважнейших, не смел отвлечься. Тут потребен иной ум. Не его, воеводский, а книжный, в старинах умудренный. И ум, будто нарочно для подобного дела наряженный, у князя под рукой имелся.

– Лобан, отведи сего… Андроника к нашему доброхоту дьяку Ивану Тимофееву, что третьего дни приехал из Новгорода Великого с вестями. Еще не встал он?

– Почивает у себя в покое.

– Разбуди, обскажи, пусть дознается, что к чему с сим рабом Божиим. Сам при беседе их будь… пригляди. Троих у дверей поставь. Теперь ты, Репа. Юрода – ко мне!

Скоро перед князем явился тощий, тощее смерти, человек, среди зимы ходивший босым, в рванине, с лицом, перемазанным копотью. От него шла вонь, как из выгребной ямы. На шее висел кованый крест в четверть пуда весом.

– Не обессудь, Дмитрий Михайлович, пришлось дерьмом в окна тебе кидать. По-иному мимо казачья не пройти, чтоб не приметили и не проследили, куда я да от кого я…

Князь всмотрелся, но признать не мог. А голос знакомый. Очень знакомый голос.

– Умойся. Выйдешь отсюда иначе.

Вновь зашел «юрод» с чистым уже лицом, да и вони поубавилось. Теперь изумился Пожарский. Как мог не вспомнить он человека, дравшегося с ним два года назад, когда Москва восстала на Страстную неделю и билась с поляками смертным боем?

Сын боярский Афанасий Торушенинов, издавна служивший семейству Голицыных.

– Садись, Афанасий Осипович, ждал тебя. Не желаешь ли отведать…

Торушенинов покачал головой отрицательно.

– Мне бы скорее назад, Дмитрий Михайлович. Чем скорее, тем лучше. Грамотки со мной никоторой нет, бумаге в такую пору тайных слов не доверишь. На словах же князь Иван Васильевич Голицын велел передать тебе, мол, готов он. Сотня с лишком бойцов приказа ждут у него на дворе и по дворам верных людей. С нами Бутурлины, у них еще три дюжины ратников. Наутро выступят, если ты слово сказать изволишь, с нами ли. Род Голицыных с твоим издавна дружен, в милости государя Ивана Васильевича не сомневайся. Да я тебя знаю, Дмитрий Михайлович, не о милостях ты думаешь, а о державе. Ну так будет о державе забота, какая пристойно, а не какая от изменников последовать может или от несмысленых отроков, ежели они на Москве воцарятся. Что передать господину моему, Дмитрий Михайлович?

А что тут передавать? С тяжелым сердцем шел князь Пожарский на великое и страшное дело. Завтра им драться со своими. Резать казаков, резать дворян, стакнувшихся за Романовых, резать всех, кто противустанет избранию Ивана Васильевича в цари. Своих, своих! Не ляхов, не литву, не наемных немцев, а своих…

Требовалось дать ответ. И воевода заговорил, желая дать согласие, но сердцем еще колеблясь:

– Князь Пронский с нами будет со всеми его людьми. Немалая выйдет подмога…

Тут на улице грянул пищальный выстрел, а за ним второй, и еще, и еще. Затем донесся глухой дробот, гик и свист конного наскок. Зазвенело железо.

Пожарский, схватив саблю, скорым шагом вышел на двор.

У крыльца валялось тело Репы. Чужим выстрелом ему снесло нижнюю челюсть.

Люди князя отворяли ворота. По телам обнаглевших казаков въезжали дворяне-земцы. Впереди – родич воеводы, красавец и щеголь князь Дмитрий Петрович Пожарский, прозванный Лопатой за широкие передние резцы. Из плеча его хлестала кровь.

Воевода помог Лопате спешиться. Тот улыбался, показывая, мол, ничто! – зацепило чуток, беды в том нет. Но был бледен. Передал ему грамотки от Козьмы Минича, полковые и земские. А потом лишился сил и грянулся наземь.

Лопату втащили в дом, Дмитрий Михайлович развел дворянский отряд по местам, занял ратниками ближайшие дома и вернулся поговорить с родичем. Пока ходил, занозой у него в голове сидел Торушенинов. Не хотелось ему говорить: «Назавтра сделаем дело!» Не хотелось, а надо было.

Лопата полулежал на соломенном тюфяке в теплом покое. Одной рукой он подносил ко рту чарку с брагой, другой пытался ухватить хлопотавшую у его постели дворовую девку за задницу. Девка взвизгивала, но уходить не спешила, и всё лепетала про какой-то целебный травяной отвар… Дмитрий Михайлович велел ей:

– Когда уйду, разденешь, обмоешь рану и сходишь за немчином Яковом, лекарем. А теперь – пошла прочь.

Девка поклонилась и ускочила за дверь.

– Извини, Митя, перин здесь не водится. Недавно я тут обустроился, а без меня пошалили разорители…

– Зачем отроковицу угнал? Ты гляди – так и липла! Яко оса на мед. Хор-роша…

– Великий пост, блазень.

Лопата заржал:

– За такую глазастую лоб на покаянии расшибу!

Пожарский поморщился. Хороший боец Митя. И люди за ним идут. И не трус, и не дурак. А вот как моча в голову ударит, так вчистую ума лишается.

– Что с раною?

Лопата пренебрежительно махнул рукой:

– Навылет. Не загнию, так живо затянется.

Дмитрий Михайлович помолчал. Не с кем ему сейчас посоветоваться. Не с Лобаном же! Может, и скажет ему умное слово сей бабник и бражных дел ценитель… Всё же – родная кровь, да и людям своим толковый начальник.

– Митя… сидит у меня Голицыных человек…

Раненый перебил его:

– Да всё сговорено давно. Готовы люди. Почитай с тысячу ратников за тебя встанут. Вытащим князя Голицына в государи на Первопрестольной, не сумневайся. Сам пойду. Слышишь ты? Чтоб наверняка. Чтоб приглядеть за всем. Дырявый, а всё одно поднимусь, пойду чашу смертную пить.

Пожарский, не приступая к главному вопросу, принялся рассуждать, почему без малой крови не обойтись. Кого на царское место ставиться выкликнули? Его самого, да он не пойдет, больно род его захудал. Много на Москве тех, кто выше честию Пожарских – не потерпят… новая смута подымется, до большой крови дойдет. Надо смириться. Мстиславского называли, но Мстиславский мерзок. Ранее под ляшскую руку их державу подводил и ныне подведет. Князь Иван Шуйский? Сидит в плену. Князь Воротынский? Сам отказался. Князь Пронский? Ни рыба ни мясо. Слаб, за сильными пойдет. Романовы? Иван Романов своим не люб. А Миша… что – Миша? Отрок.

– Небось бабу еще не поял ни одну… – встрял Лопата.

– Ничего он еще не знает. Во всем – девственник.

– На кой нам младенец? Пеленочник… – поддакнул собеседник.

– Трубецкой? Да, у сего заслуги. И род его высок, и с ляхами честно бился, когда прочие по запечьям отсиживались. Казачье его любит, а он их пирами потчует: встаньте за меня, вольные люди!

– Кривоват…

– А?

– Кривоват, я говорю, – и Лопата пояснил: – То за Шуйского, то за вора тушинского, то за вора псковского, ныне сам за себя. Извилист. Никому до конца не враг, никому до конца не друг.

Пожарский воззрился на Митю в удивлении. Похоже, Бог дал красавчику больше ума, чем тот показывает. Ведь и впрямь, мутен Трубецкой, хоть и заслугами украшен.

– Остается Голицын Иван Васильич. И военачальник славный, и разумом не обделен, и род его хорош, к Гедимину корнями уходит… Братья его украшены доблестью: один за русское дело стоял, и оттого в плену у короля Сигизмунда мучается, другой за русское дело стоял и жизнь отдал.

– А сей всем хорош, но к земскому нашему ополчению так и не пристал, – подал голос Лопата.

Больно ударил родич. Он, Дмитрий Михайлович Пожарский, силою своею сажает лучшего из тех, кто годен на царство. Ради рода его сажает. А ему говорят: «Лучший? Но тоже не без сквернинки…» И кто говорит – первейший его соратник!

– Кого ж тогда? Нет чистых.

Лопата вздохнул, и на лице его, лице немолодого уже и до смерти усталого человека, пусть и ярого до баб, пусть и лихого бойца, отразилась смертная печаль.

– Напрасно пытаешь ты меня. Ты ведешь нас, мы за тобой идем. Куда приведешь, там и будем. Иван Васильич? Твое дело. Не так и плох Иван Васильич. Одно мне тошно: своих рубить будем. Опять – русские русских, православные православных… Что-то не так выходит. Но раз Бог ничего другого не дает, ино пусть случится, чему не миновать. Я тебе верен. И хватит с меня, дай отдохнуть. Вели девке зайти. Не тревожься, не испорчу, темно перед глазами…

Дмитрий Михайлович покинул родича в смятении.

Торушенинов дожидался его весьма долго. Верно, обозлился уже и сидит, гневом налитой. Но воеводу ноги не несли к посланнику Голицыных. Слишком тяжелы слова, кои должно сказать ему. Согласишься, яко и надо б, по уму, на свою силу и свой разум положившись, и кровь прольется, но держава к лучшему устроится. Не согласишься, и… на одного Бога надейся, яко Он положит. Отрока на царство – Салтыковым с присными на корысть…