Фаина Раневская. Психоанализ эпатажной домомучительницы Вашкевич Элла

Читать бесплатно другие книги:

Мы все получили от Бога великий дар жизни, и все большие и малые события в ней имеют свой смысл. Не ...

Обыденные вещи иногда могут открыться с самой необычной стороны. Вы никогда не слышали о насморке ме...

Книга футбольного журналиста Дениса Целых – своеобразная ретроспектива жизни футбольного клуба ЦСКА ...

Для того чтобы эффективно взаимодействовать с людьми, как в профессиональной деятельности, так и в л...

Эта книга – своеобразное прощание с клубом, который более семидесяти лет был одним из самых оригинал...

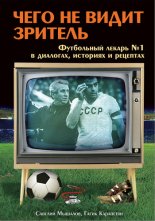

Из диалогов заслуженного врача России Савелия Мышалова и журналиста Гагика Карапетяна читатели получ...