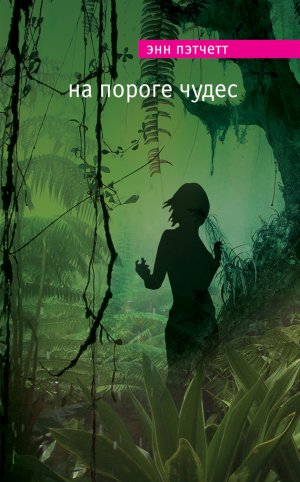

На пороге чудес Пэтчетт Энн

Читать бесплатно другие книги:

Гвендолин МакНорман – очаровательная 23-летняя девушка, светлый лучик семейства МакНорман. Сама Гвен...

Кристина Барретт умна, талантлива, красива и точно знает, чего хочет от жизни. Она полностью отдаетс...

В двадцать четыре года хорошенькая Мелани Саундфест наконец встретила мужчину своей мечты. Счастлива...

Элисон Эпплберри по прозвищу Ягодка о любви не думает совсем. Печальный пример матери, отдавшей свое...

Дэниэл Эверетт, вице-президент косметической компании, безумно влюблен в свою коллегу, великолепную ...

Шесть столетий назад норвежская красавица Ингебьерг прибыла в Англию, чтобы выйти замуж за родственн...