Господин военлет Дроздов Анатолий

Читать бесплатно другие книги:

Собраны рецепты оладий, блинчиков, запеканок, творожников, пудингов, желе и множества других вкусных...

Клинок выковывают из железа, раскалив докрасна, долго бьют молотами, однако закаленным становится, к...

Нет покоя в мирах Герметикона! Хотя, казалось бы, жизнь давно налажена. Процветает межзвездная торго...

Кто-то сказал, что только в Париже можно страдать, но не быть несчастным. Жанна Агалакова, специальн...

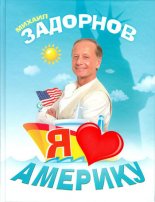

Восклицание «Ну, тупые!» в адрес американцев с легкой руки пародистов стало «визитной карточкой» Мих...

«Жизнь – театр, а люди в нем – актеры». Известное шекспировское изречение как нельзя лучше подходит ...