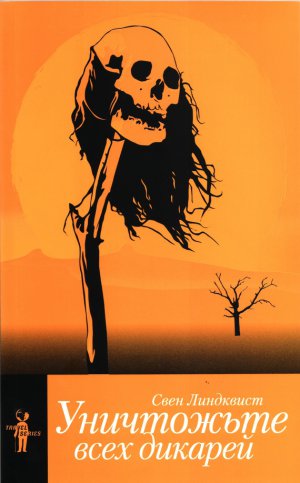

Уничтожьте всех дикарей Линдквист Свен

Олофу Лагеркранцу, путешествовавшему с «Сердцем тьмы», и Этьену Глазеру, бывшему Адольфом в «Детстве Гитлера»

Все евреи и негры должны быть действительно уничтожены.

Мы будем победоносными. Остальные расы исчезнут и вымрут.

Белое арийское сопротивление, Швеция, 1991

Вы можете стереть нас с лица земли, но дети звезд никогда не станут собаками.

Сомабулано, Родезия, 1896

Предисловие

Перед вами рассказ, а не историческое исследование. Это история человека, едущего на автобусе через пустыню Сахару и в то же самое время странствующего при помощи компьютера по истории понятия «уничтожение». В скромных отелях, затерянных в песках, он увязает на одной фразе из «Сердца тьмы» Джозефа Конрада: «Уничтожьте всех дикарей».

Почему Куртц заканчивает свой доклад о цивилизаторской миссии белого человека в Африке именно этими словами? Что значили они для Конрада и его современников? Почему именно их Конрад выносит в резюме всех патетических речей об ответственности европейских наций перед народами других континентов?

Когда в 1949 году, в семнадцатилетнем возрасте, я впервые читал «Сердце тьмы», мне казалось, я знаю ответы на эти вопросы. В «черных тенях, истощенных голодом и болезнями» из Рощи Смерти мой внутренний взор угадывал изнуренные фигуры тех, кто выжил в нацистских лагерях смерти, лишь несколько лет назад освобожденных союзниками. Для меня Конрад был пророком, провидевшим эти ужасы.

Ханна Арендт знала об этом больше моего. Она видела, что Конрад писал о геноциде своего времени. В своей первой книге, «Истоки тоталитаризма» (1951), она показала, что империализм нуждается в расизме как в единственно возможном оправдании своих действий. «У всякого прямо перед глазами находилось множество элементов, которые, будучи собраны воедино, могли выстроиться в тоталитарное правление на основе расизма».

Хорошо известен ее тезис о том, что нацизм и коммунизм имеют общую природу. Но она также считала (о чем многие предпочитают не помнить), что именно европейские империалисты ответственны за «успешное введение в обычную респектабельную внешнюю политику таких средств «умиротворения», как «массовые убийства» и «беспощадная резня», а поэтому и за возникновение тоталитаризма и геноцида. Первый том своего исследования «Холокост в историческом контексте» (1994) Стивен Т. Катц начинает доказательством «феноменологической уникальности» холокоста. Кое-где на семистах страницах книги он с презрением высказывается о тех, кто предпочитает заниматься поиском аналогий; но иногда он проявляет большую терпимость и говорит: «Их подход можно обозначить (безоценочно) как парадигму подобия, мой – как парадигму различия».

Как мне то представляется, два этих подхода являются равно обоснованными и взаимодополняющими. Мой путешественник по пустыне, исследующий парадигму подобия, обнаруживает, что некогда проводимое европейскими нациями уничтожение «низших рас» четырех континентов подготовило почву для уничтожения Гитлером шести миллионов евреев в Европе.

Конечно, каждый из случаев геноцида имеет свои уникальные черты. Однако для того, чтобы одно событие содействовало другому, они не обязаны быть тождественными. Захватническая экспансия европейских наций, сопровождавшаяся разработкой бесстыдной концепции уничтожения, задала те соответственные шаблоны мысли и те политические прецеденты, которые сделали возможными новые акты насилия, достигшие своей кульминации в наиболее ужасающем преступлении – холокосте.

Часть I

В Ин-Салах

1.

Тебе известно уже достаточно. И мне тоже. Нам не хватает не знаний. Нам не хватает смелости понять то, что мы знаем, и сделать выводы.

2.

Тадемаит, «пустыня пустынь», самый страшный район Сахары. Ни признака растительности. Жизнь почти вымерла. Земля покрыта черным блестящим лаком, который жара выдавливает из камня. Поездка на ночном автобусе, единственном между Эль-Голеа и Ин-Салах, занимает, если повезет, семь часов. Пробираясь к пустому сиденью, сталкиваешься примерно с полудюжиной солдат в грубых армейских ботинках, учившихся стоять строем на курсах по рукопашному бою алжирской армии в Сиди-бел-Аббе. Здесь тот, кто тащит у себя на плече квинтэссенцию европейской мысли, вогнанную в старенький компьютер, явно обречен на поражение.

На повороте к Тиммимуну через дырку в стене нам подают горячий картофельный суп и хлеб. Затем разбитая асфальтовая дорога заканчивается, и автобус продолжает ехать по бездорожью пустыни.

Начинается настоящее родео. Автобус ведет себя как полудикая лошадь. Окна дребезжат, рессоры скрипят, автобус спотыкается, бьется о землю, скачет вперед, и каждый такой толчок отдается в жестком диске моего персонального компьютера, что я держу у себя на коленях, а также в межпозвонковых дисках моей собственной спины. Когда сидеть больше невозможно, я встаю и держусь за багажную полку или сажусь вниз на корточки.

Этого я и боялся. Этого я и жаждал.

Ночь под луною невероятна. Час за часом, мимо перекатов белой пустыни: камень и песок, камень и гравий, гравий и песок – все мерцает как снег. Час за часом ничего не происходит, пока внезапно во тьме не вспыхивает сигнальная лампочка – знак того, что одному из пассажиров нужно остановить автобус, слезть и идти туда, прямо в пустыню.

Звук его шагов исчезает в песках. Он сам исчезает. Мы тоже исчезаем в белой тьме.

3.

Квинтэссенция европейской мысли? Да, есть одно такое предложение, простая короткая фраза, лишь несколько слов, суммирующих всю историю нашего континента, нашего человечества, нашей биосферы – от холоцена1 до холокоста.

Эта фраза ничего не говорит о Европе как об истинном доме гуманизма, демократии и благосостояния на Земле. Она ничего не говорит обо всем том, чем весьма справедливо гордимся мы. Это просто та правда, которую мы предпочли бы забыть.

Я изучал эту фразу несколько лет. Я собрал кучу материала, проработать который никогда не хватало времени. И поэтому я захотел исчезнуть в этой пустыне, где никто не мог бы меня достать, где мне принадлежало бы все время мира, – исчезнуть и не возвращаться до тех пор, пока я не пойму то, что уже мне известно.

4.

Я выхожу в Ин-Салах.

Луна больше не блестит. Автобус забирает с собою весь свет и пропадает. Вокруг меня плотная тьма.

Именно здесь, неподалеку от Ин-Салах, был захвачен и ограблен шотландский исследователь Александр Гордон Лэнг. Пять сабельных ран на макушке и три на виске. Скуловая кость прорезала челюсть и раскроила ухо. Страшная рана на шее прорвала гортань, одна пуля засела в бедре, другая задела позвоночник, пять сабельных ударов на левом предплечье и руке, три пальца сломаны, кости на запястье перебиты и так далее.2

Где-то далеко во тьме виднеется огонь. Я волоку свой тяжелый компьютер и еще более тяжелый чемодан по направлению к огню.

Иду через гряды красного, рыхлого, переносимого ветром, песка, собирающегося в кучи на откосе. Я делаю десять шагов, затем еще десять. Огонь не становится ближе.

На Лэнга напали в январе 1825 года. Но у страха нет времени. В семнадцатом веке Томас Гоббс был напуган одиночеством, ночью и смертью не меньше, чем я сейчас. «Некоторые люди столь жестоки по природе, – сказал он своему другу Обри, – что находят такое наслаждение в убийстве человека, какое непозволительно даже при убийстве птицы».3

Огонь кажется таким же далеким. Не бросить ли мне компьютер и чемодан, чтобы было легче идти? Нет, я сажусь в пыль и принимаюсь ждать рассвета.

Там, внизу, у земли, легкий ветерок доносит запах горящего дерева.

Или запахи в пустыне столь сильны, что встречаются так редко? Или так усыхает здесь древесина, что горит более пахуче? Огонь, который казался столь далеким моим глазам, подобрался неожиданно близко к моему носу.

Я встаю и бреду дальше.

Наконец добираюсь до людей, сгрудившихся у костра, делаю это с чувством одержанной победы.

Здороваюсь. Спрашиваю. И в ответ узнаю, что иду совершенно не в ту сторону. Делать нечего, говорят они, надо повернуть обратно.

По своим же следам дохожу до места, где слез с автобуса, и ухожу на юг в ту же тьму.

5.

«Страх остается всегда, – говорит Конрад, – Человек может уничтожить в себе все – любовь и ненависть, веру и даже сомнение, но пока он держится за жизнь, он не может уничтожить страх».4

Гоббс бы с ним согласился. В этом смысле они пожимают друг другу руки, протянутые через века.

Почему я так много путешествую, если так ужасно боюсь путешествий?

Возможно, в страхе и опасности мы ищем более мощного восприятия жизни, более сильной, глубокой формы существования? Я боюсь, следовательно, я существую. И чем сильнее страх, тем весомее ощущается мое «я существую».

6.

В Ин-Салах только один отель. Большой дорогой государственный отель «Тидикельт». Когда наконец я до него добираюсь, он может предложить мне лишь маленькую темную ледяную комнату, где уже давно не работает отопление.

Здесь все, как и повсюду в отелях Сахары: запах сильной дезинфекции, скрип несмазанных дверных петель, полусорванные жалюзи. Такой же шаткий стол с его слишком короткой четвертой ножкой, и тонкий слой песка на столе, на подушке и на умывальнике. Такой же кран, который медленно капает водой только тогда, когда вывернешь вентиль до отказа, и сдается с усталым вздохом, нацедив стакан едва до половины. Кровать застлана в той военной манере, которая вообще не учитывает в человеке наличие ступней, по крайней мере, если они не лежат в одной плоскости с телом; дабы не нарушить девственную несмятость постели, постельное белье большей частью заправлено под матрас, так что одеяло едва доходит до пупка.

Ладно, человек имеет право путешествовать. Но зачем ему ехать именно сюда?

7.

…Звук тяжелых ударов дубинкой по горлу. Хруст, как у раздавливаемой скорлупы, а затем бульканье, когда жертва отчаянно пытается глотнуть немного воздуха…

Утро…

Я просыпаюсь все еще в уличной одежде. Постель красная от песка, который я принес с собою из автобуса.

…Дубинка все так же ломает шеи… Последний удар сокрушит мою.

8.

Отель врыт в зыбучие пески, он стоит у дороги, что тянется через пустынную равнину. Я с трудом бреду по глубокому песку. Солнце безжалостно печет. От его света глаза слепнут, как во тьме. Воздух трется о мое лицо, потрескивая, как тонкий лед.

До почты около получаса ходу, а оттуда столько же до рынка и банка. Старый город сбился в кучу, защищая себя от солнца и песчаных бурь. Новый же тонко размазан по поверхности, усугубляя своей современной планировкой пустынность Сахары.

Красновато-коричневые глиняные фасады городского центра оживляются белыми портиками и колоннами, шпицами и карнизами. Этот стиль называют суданским или черным, в честь «Bled es sudan», страны черных[1]. На самом деле это полностью выдуманный стиль, он был создан французами для Всемирной выставки в Париже в 1900 году и затем завезен сюда, в Сахару. Современная часть города – международный стиль в сером бетоне.

Ветер дует с востока. Мое лицо все еще горит, когда я возвращаюсь в отель. Отель занят преимущественно водителями-дальнобойщиками и иностранцами… Их путь идет или «вверх», или «вниз», как по лестнице. Все расспрашивают друг друга о дороге, топливе, оборудовании, и каждый мысленно озабочен лишь тем, чтобы скорее двинуться дальше.

Я прилепил на стену карту скотчем и принялся разглядывать расстояния. До ближайшего оазиса на западе, Реггана, – 290 км. До оазиса на севере, Эль-Голеа, откуда я приехал, – 400 км дороги по пустыне. 500 км по прямой до Бордж Омар Дрисс, ближайшего оазиса на востоке. До Таманрассет, ближайшего оазиса на юге, – 660 км. 1000 км по прямой до Средиземного моря (самого близкого). 1500 км до моря на западе. А к востоку море так далеко, что вопрос о расстоянии уже неважен.

Всякий раз, когда я вижу эти расстояния, всякий раз, когда я понимаю, что я нахожусь именно здесь, в нулевой точке пустыни, волна радости проходит по моему телу. И именно поэтому я здесь.

9.

Только бы у меня получилось включить компьютер! Вопрос в том, пережил ли он тряску и пыль. У меня почти сотня дискет. Маленьких, не больше открытки. Целая библиотека в воздухонепроницаемых пакетиках. Вся она весит не больше книжки.

В любой момент я могу отправиться в любую точку истории уничтожения: от зари палеонтологии, когда Томас Джефферсон все еще считал непостижимым, чтобы хоть один вид мог пропасть из экономики Природы, до сегодняшнего понимания того, что 99,99 процента видов вымерло, и большинство – в ходе нескольких массовых катастроф, стерших почти всю жизнь с лица земли.5

Вставляю пятидюймовую дискету в щель и включаю компьютер. Экран зажигается, и фраза, так долго изучаемая мною, светится во тьме комнаты.

Слово «Европа» происходит от семитского слова и означает оно просто «тьму».6 Та фраза, что сияет на экране – воистину европейская. Эта мысль прошла длинный путь, прежде чем на рубеже веков (1898–1899) ее наконец сформулировал польский писатель, который часто думал по-французски, но писал по-английски: Джозеф Конрад.

Куртц, главный герой конрадовского «Сердца тьмы», завершает свое эссе о цивилизаторских задачах белого человека среди африканских дикарей постскриптумом, в котором кратко резюмируется все содержание его высокопарной риторики.

И эта фраза светится на меня с экрана:

«Exterminate all the brutes» – «Уничтожьте всех дикарей».

10.

Латинское extermino означает «выводить за пределы», terminus, «изгонять, прогонять, исключать».

В шведском этому слову нет прямого эквивалента. На его месте шведы вынуждены употреблять utrota, хотя на самом деле это совсем другое слово, «искоренить», которое в английском передается extirpate, от латинского stirps, «корень, племя, семья».

И в английском, и в шведском объектами такого действия редко становятся отдельные индивиды, скорее – целые группы, такие как сорняки, крысы или люди. Выражение all the brutes переводилось бы на старошведский как «всех диких зверей». Действительно, слово brute вполне может означать «дикий зверь». Оно означает животное и подчеркивает в нем самое звериное.

Африканцев называли «животными» с самых первых встреч с ними, когда европейцы описывали их как «грубых и скотоподобных», «похожих на диких зверей», «более звероподобных, чем те звери, на которых они охотятся».7

В соответствии с современным переводом слово brute имеет также смысл ругательства – «скотина». Я хочу сохранить первоначальный «брутальный» смысл этой фразы и переведу её так: «уничтожить всех скотов».

11.

Несколько лет назад я было решил, что обнаружил источник конрадовской фразы у великого либерального философа Герберта Спенсера.

В своей «Социальной статистике» (1850) он пишет, что заслугой империализма перед цивилизацией является то, что тот стер низшие расы с лица земли. «Силы, трудящиеся над осуществлением великой схемы совершенного счастья, не принимают во внимание отдельные случаи страдания и уничтожают ту часть человечества, которая стоит на их пути… Будь он человеком или зверем-дикарем – препятствие должно быть устранено».8

Здесь мы находим и цивилизаторскую риторику Куртца, и два ключевых слова уничтожить и дикарь (exterminate и brute); человеческое же существо недвусмысленно ставится на один уровень с животным в качестве объекта уничтожения.

Мне казалось, я сделал скромное, но изящное академическое открытие, достойное того, чтобы всплыть однажды короткой сноской в истории литературы: «объяснение» фразы Куртца спенсеровскими фантазиями об уничтожении. Последние же, в свою очередь, как я думал, являлись частными причудами, вероятно, объяснимыми тем фактом, что все братья и сестры Спенсера умерли, когда он был еще ребенком. Безмятежное и успокаивающее умозаключение.

12.

Если бы я на этом остановился, полагая, что знаю уже достаточно, я бы допустил ошибку. Но я продолжал.

Вскоре выяснилось, что Спенсер был вовсе не одинок в этой своей интерпретации. Она была довольно расхожей, а во второй половине XIX века стала вполне обычной, так что немецкий философ Эдуард фон Гартманн во втором томе своей «Философии бессознательного», который Конрад читал в английском переводе, мог написать следующее: «Искусственно продлевая предсмертные конвульсии дикарей, находящихся на грани вымирания, мы оказываем их человеческой природе не большую услугу, чем собаке, желая удружить которой, мы, вместо того чтобы отрубить ей хвост разом, отрезаем его постепенно, дюйм за дюймом. Настоящий гуманист не может не желать ускорить вымирание диких народов и не содействовать этой цели.9

В то время эта выраженная здесь словами Гартманна точка зрения была едва ли не общим местом. Причем ни ему, ни Спенсеру лично не было присуще никакого человеконенавистничества. А вот Европе, в которой они жили, – да.

Фраза «уничтожить всех скотов» находится не дальше от центра гуманизма, чем Бухенвальд от дома Гёте в Веймаре. Эта теория оказалась практически полностью вытесненной, в том числе самими немцами, которых сделали единственно ответственными за идеи уничтожения, которые на самом деле являются общеевропейским наследием.

13.

От немецких путешественников по пустыне до меня время от времени доносятся отголоски споров о живом прошлом, которые и сегодня продолжаются в Германии. Этот так называемый Historikerstreit, «спор историков», разворачивается вокруг вопроса, «следует ли считать нацистское уничтожение евреев уникальным, единственным в своем роде, или нет?».

Немецкий историк Эрнст Нольте представил «так называемое уничтожение евреев Третьим Рейхом» «ответным действием или искаженной копией, но не оригиналом». Согласно Нольте, оригиналом было уничтожение кулаков в Советском Союзе и сталинские чистки 1930-х гг. Именно их копировал Гитлер.

Сегодня идея о том, что уничтожение кулаков послужило причиной уничтожения евреев, насколько можно судить, не находит поддержки; многие исследователи подчеркивают то обстоятельство, что все исторические события являются уникальными и не выступают копиями друг друга. Но сравнение между ними возможно. Так, высвечиваются общие черты и различия между уничтожением евреев и другими случаями массового убийства, начиная с геноцида армян в начале 1900-х гг. вплоть до более недавних зверств Пол Пота.

Однако в этих дебатах никто почему-то не упоминает об уничтожении народа хереро на юго-западе Африки, совершенном немцами в то время, когда Гитлер был еще ребенком. Никто не указывает на такие же случаи геноцида, осуществленного французами, британцами или американцами. Никто не обращает внимания на то, что в то время, когда Гитлер был ребенком, основной составляющей европейского взгляда на человечество было убеждение в том, что «низшие расы» самой природой обречены на вымирание, так что истинное сострадание со стороны высших рас по отношению к ним должно было бы состоять в ускорении этого конца.

Взоры немецких историков, участвующих в этом «споре», похоже, устремлены в одном направлении. Никто и не взглянет на Запад. В отличие от Гитлера. Ведь когда Гитлер искал свое Lebensraum на Востоке, он хотел создать не что иное, как континентальный эквивалент Британской Империи. И именно у британцев и у других западноевропейских наций он обнаружил те оригиналы, чьей «искаженной копией», словами Нольте, стало уничтожение евреев.10

Форпост прогресса

«Exterminating all the niggers»[2]

14.

22 июня 1897 года, года рождения в Германии идеи «жизненного пространства» (Lebensraum), экспансионистская политика Британии достигла зенита.11 Величайшая империя в мировой истории с беспримерным высокомерием славила саму себя.

Представители всех народов с территорий, покоренных британцами (почти четверти планеты) собрались в Лондоне, чтобы высказать свое почтение королеве Виктории по случаю шестидесятой годовщины ее восхождения на трон.12

В то время издавался журнал под названием «Космополис», ориентированный на круг образованных читателей по всей Европе и публиковавший материалы на немецком, французском и английском языках без перевода.

Этому кругу образованных европейских читателей королева Виктория преподносилась как соравная Дарию, Александру Великому и Августу, хотя ни один из этих императоров древности не мог похвастаться столь же обширными владениями.

Ее империя выросла на 3,5 миллиона квадратных миль и сто пятьдесят миллионов человек. Она догнала и перегнала Китай, который с его четырьмястами миллионами доселе считался наиболее населенной страной в мире.

Представляется, сетовал журнал, что другие европейские сверхдержавы не вполне осознают военную мощь Британской империи. Боевой дух и воинский инстинкт британцев беспрецедентны по сравнению с представителями других наций. Что же касается военно-морского флота, то империя не просто сильнее – она сталa полной владычицей морей.

При всем этом британцы не поддаются головокружению от успехов и помнят, что эти достижения – исторически, наверное, несопоставимые ни с какими другими – стали возможны исключительно благодаря благоволению и высшему покровительству Всемогущего Бога.

И конечно же нужно воздать должное личности самой Королевы. Вряд ли возможно с научной точностью измерить моральную мощь Ее характера, но очевидно, что влияние Ее было огромно.

«Сегодняшняя церемония, – высказывается комментатор, – знаменует собой, по мнению британцев, много большее, чем любой триумф, который праздновался доселе: большую жизнеспособность нации, большее развитие торговли, большее преодоление дикости, большее подавление варварства, больший мир, большую свободу. И это не риторика, это – статистика…»

«Британская нация, кажется, со всей серьезностью желает осознать всю свою мощь, весь свой колонизаторский успех, все свое витальное единство и территориальное всеприсутствие, дабы прославить в этом саму себя».

«Раздаются возгласы: никогда еще мы не были такими сильными! Так дадим же понять всему миру, что и в будущем мы не станем слабее».

Голоса франко– и немецкоязычных авторов «Космополиса» присоединяются к общему хору ликования. И поэтому рассказ, открывавший номер журнала, посвященный юбилею, вызвал беспрецедентный шоковый эффект.

15.

То была история о двух европейцах, Кэйертсе и Карлье, брошенных циничным управляющим компании на небольшом торговом посту у берега великой реки.

Их единственное чтение – пожелтевшая газета, на страницах которой высокопарным языком прославляется «наша колониальная экспансия». Как и в самом юбилейном номере «Космополиса», колонии представляются местом священного долга на службе у Цивилизации. В газетной статье восхваляются заслуги тех, кто несет свет, веру и торговлю в «темные уголки» Земли.

Поначалу два компаньона верят в эти прекрасные слова. Но постепенно они обнаруживают, что слова – это не больше чем «звуки». И эти звуки утрачивают свое содержание вне общества, создавшего их. Покуда полисмен дежурит на перекрестке, покуда еду можно купить в магазине, покуда за тобой наблюдает широкая публика – эти звуки складываются в моральность. Сознательность предполагает общественность.

Уже вскоре Кэйертс и Карлье оказываются готовы участвовать в работорговле и массовом убийстве. Когда припасы истощаются, они готовы подраться из-за куска сахара. Кэйертс спасается бегством, будучи уверенным, что Карлье гонится за ним с ружьем. Затем они внезапно сталкиваются и Кэйертс из самообороны стреляет, и лишь потом понимает, что, запаниковав, прикончил безоружного человека.

Но что с того? Ведь такие понятия, как «добродетель» и «преступление», – это просто звуки. «Ежедневно лди умирают тысячами, – думает Кэйертс, сидя возле трупа своего компаньона, – возможно, даже сотнями тысяч – кто знает? Одним больше, одним меньше – какая разница, по крайней мере для мыслящего существа».

А он, Кэйертс, – мыслящее существо. До сих пор он, как и все человечество, жил с верой в кучу белиберды. Теперь же он знает и делает выводы из того, что он знает.

Когда приходит утро, пелену тумана пронзает нечеловеческий, вибрирующий свист. Прибывает пароход компании, которого долгие месяцы ждали наши торговые агенты.

Директор великой Цивилизаторской компании сходит на берег и обнаруживает Кэйертса, повесившегося на могильном кресте своего предшественника. Кажется, что он висит в положении «смирно», но даже и в смерти указывает вывалившимся языком в сторону управляющего.

16.

И не только в сторону управляющего. Раздувшийся черный язык Кэйертса вывалился на все праздничные материалы юбилейного номера, публикуемые в колонках, обрамляющих рассказ; на всю победоносную имперскую идеологию.

Естественно, «Форпост цивилизации» Джозефа Конрада, будучи впервые опубликованным в «Космополисе», не мог не восприниматься как своего рода комментарий к викторианским торжествам. Однако сам рассказ был написан годом раньше, в июле 1896 г., во время медового месяца, проведенного Конрадом в Бретани. Это был один из его самых первых коротких рассказов.

Материал для нее он почерпнул в период пребывания в Конго. Сам он тогда плавал вверх по реке на одном из пароходов компании, повидал немало прибрежных торговых постов и услышал от пассажиров немало историй. Среди этих пассажиров был один по имени Кэйертс.13

Этот материал был в руках Конрада уже не меньше шести лет. Почему же именно теперь он решается написать свой рассказ? Ведь полемика по Конго начнется позже, лишь через шесть лет, в 1903 г. Что же случилось в июле 1896 г., что заставило Конрада прервать медовый месяц, оторваться от написания романа, которым был полностью захвачен, и вместо этого приняться за рассказ о Конго?

17.

Я переехал. Теперь я снимаю дешевую комнату в уже закрывшемся отеле «Баджуда», что напротив рынка, и обедаю в ресторане «Друзья Бен Хачема Мулэя». В сумерках я усаживаюсь под деревьями на главной улице, пью кофе с молоком и наблюдаю за прохожими.

Около ста лет назад рынок в Ин-Салах был самым оживленным местом во всей Сахаре. Рабов с юга здесь обменивали на зерно, финики и промышленные товары с севера. Рабов даже не нужно было держать под надзором: побег из Ин-Салах означал верную гибель в пустыне. А тех немногих, кто все же отваживался на подобное, легко отлавливали и наказывали. Им давили яички, подрезали ахилловы сухожилия и потом бросали умирать.

Сегодня на этом некогда знаменитом рынке можно найти лишь немного завозных овощей, увядших еще до прибытия, и ткани шодди, выкрашенные в кричаще яркие, диссонирующие цвета. Что касается литературного предложения, то оно состоит из вторых частей таких шедевров классической литературы, как «Дон Кихот» и книжки Мадам де Сталь о Германии. Вероятно, первые части были отвезены в какой-нибудь другой оазис, ибо несправедливо отдавать одному оазису сразу обе части столь нужных книг.

Единственная интересная вещь, которую и вправду можно найти на рынке, это древесные окаменелости, останки гигантских деревьев, что умерли миллионы лет назад и были погребены под песком. Силиконовая кислота превратила древесину в камень; затем песок отступил, эти камни были обнаружены и привезены на рынок.

По закону запрещается собирать куски окаменелой древесины крупнее сжатого кулака. Но и в кулаке с избытком хватает места для былых зеленых лесов Сахары. Мой кусочек стоит прямо на столе, обманчиво напоминая живое дерево, наполненное ароматом мокрых от дождя листьев и шелестом пышной кроны.

18.

Когда я был маленьким, отец, приходя домой с работы, первым делом шел навестить бабушку.

Матери это не нравилось, каждый раз она чувствовала себя преданной.

Эта любовь между сыном и матерью, была ли она реальнее и сильнее, чем та, что соединяла жену и мужа? Отец был бабушкиным любимцем, сыном, которого она носила, когда умер муж, сыном, которого она родила одна. И отец, никогда не видевший своего отца, отдал ей всю свою любовь.

Мать это чувствовала. И я тоже. Я и сам больше всего любил бабушку. В ее бессилии старой женщины я узнавал собственное бессилие ребенка.

Бабушка пахла. Сильный кисло-сладкий запах шел из ее комнаты и от ее тела. Мать ненавидела этот запах, в особенности за столом, и бабушка это знала. Она ела на кухне.

Время от времени мать устраивала набеги на бабушкину комнату, стараясь уничтожить первоисточник запаха. Однако все попытки были заранее обречены: запах шел от самой бабушки. И тем не менее каждый раз мать «вычищала весь тот мусор, что бабушка там у себя собрала», и выбрасывала его, чтобы избавиться от запаха.

Отец не мог защитить бабушку. В конце концов, она и вправду пахла. Он не мог отрицать ни что запах есть, ни что запах означает грязь, ни что грязь надо удалять. Логика была бесспорной. Отец мог только отсрочить и смягчить меры, когда бабушка со слезами молила о пощаде. Все остальное должен был делать я.

Бабушка была единственной швеей в нашей семье, и в куле под постелью она хранила целую библиотеку материалов: лоскутки и обрезки ткани, которые она называла «остаточками». Когда я был маленьким, то обожал играть с этими тряпками. Из отцовской ночной рубашки в полоску я смастерил мужчину, а из материнской розовой шелковой блузки – женщину. Бабушка мне помогала. Вместе мы мастерили и людей, и животных.

Так что я отлично понимал, в какое отчаяние приходила бабушка, когда весь этот «мусор» надо было выкинуть. Старанья моей матери содержать дом в чистоте казались мне бессердечной дикостью и были в точности похожи на те, что и мне самому приходилось от нее терпеть. Так что я тщательно обследовал мусорный бак в поисках бабушкиного добра и прятал его у себя, пока опасность не минует.

Таким образом я спас и пожелтевшую книгу под названием «В тени пальм».

19.

В доме моего детства полки были устроены так, что книги без переплета ставились на левую сторону книжного шкафа, книги с матерчатой обложкой в центре, а книги в полукожаном переплете – справа.

Книги расставлялись так из-за посторонних. «Посторонними» назывались все, кто не были членами семьи. Если посторонний стоял в дверях, то ему было видно лишь малую часть книжного шкафа, и тогда он мог решить, что и все остальные книжки в шкафу – полукожаные с золотыми буквами на спинах. Если общество проходило чуть дальше, оно могло бы подумать, что все книги были хотя бы с переплетом. И только если гости входили в комнату полностью, они могли разглядеть непереплетенные книги далеко налево.

Среди полукожаных книг была одна, которая называлась «Три года в Конго». В ней шведские офицеры рассказывали о случаях, происходивших с ними на службе короля Леопольда.