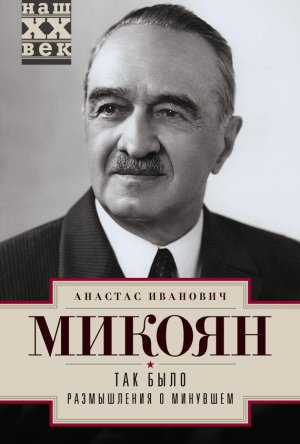

Так было. Размышления о минувшем Микоян Анастас

Читать бесплатно другие книги:

Габриэль робок, деликатен и нежен, а Клементина – напориста, эгоистична и неистова, она не умеет и н...

Тайна Безымянной высоты. 10-я армия в Московской и Курской битвах. От Серебряных Прудов до Рославля.

Это был стремительный и кровавый марш из юго-восточного Подмосковья через районы Тульской и Калужско...

Книга известного журналиста Валерия Панюшкина, несколько месяцев проведшего в Екатеринбурге бок о бо...

Действие романов немецкого классика Теодора Фонтане (1819–1898) происходит в Германии времен Бисмарк...

«Энциклопедия народной мудрости» – плод многолетней деятельности Уварова Николая Владимировича, канд...

Карл Филипп Мориц (1756–1793) – один из ключевых авторов немецкого Просвещения, зачинатель психологи...