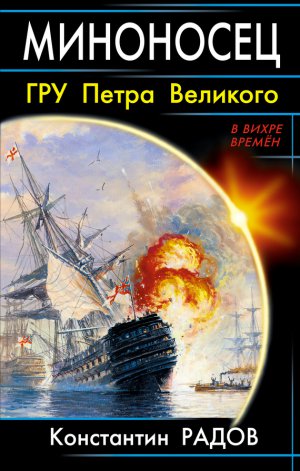

Миноносец. ГРУ Петра Великого Радов Константин

Читать бесплатно другие книги:

Книга посвящена истории советской дальнебомбардировочной авиации. Особое внимание уделено этапам ее ...

Книга «На петле времени» Дмитрия Барабаша – поэтическая оценка настоящего с точки зрения вечного.Тру...

Странные дела творятся в Фиори: сначала с небес падает на землю нечто, оказывающееся кораблями, в ко...

Всю жизнь Виктория старалась оправдать ожидания родителей и друзей, боясь лишиться их любви и одобре...

Известный журналист Доусон Скот приезжает в Саванну на громкий процесс по делу об убийстве. Чтобы до...

Книга «Движение образует форму» – своеобразное развитие трилогии «Как вылепить отфыркивание». Только...