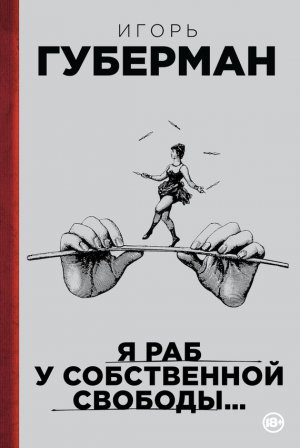

Я раб у собственной свободы… (сборник) Губерман Игорь

Читать бесплатно другие книги:

Информативные ответы на все вопросы курса «Экономика предприятия» в соответствии с Государственным с...

Информативные ответы на все вопросы курса «Эндокринология» в соответствии с Государственным образова...

Информативные ответы на все вопросы курса «Поликлиническая педиатрия» в соответствии с Государственн...

Информативные ответы на все вопросы курса «Органическая химия» в соответствии с Государственным обра...

Информативные ответы на все вопросы курса «Нервные болезни» в соответствии с Государственным образов...

Информативные ответы на все вопросы курса «Неорганическая химия» в соответствии с Государственным об...