Владимир Скляренко Семен

Читать бесплатно другие книги:

Эта книга научит Вас профессиональной работе в популярнейшем графическом редакторе Photoshop CS4. На...

«Мемуары пессимиста» – яркие, точные, провокативные размышления-воспоминания о жизни в Советском Сою...

Теория и методика физической культуры – основная общепрофилирующая дисциплина, которая включает в се...

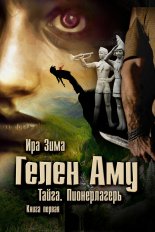

Это не просто остросюжетный и захватывающий детектив, интересный читателю любого возраста, это насто...

«Дербенд-наме» – один из самых распространенных, самых сложных, самых востребованных литературных па...

Приходилось ли вам обедать или ужинать бутербродами, потому что у вас просто не было времени что-то ...