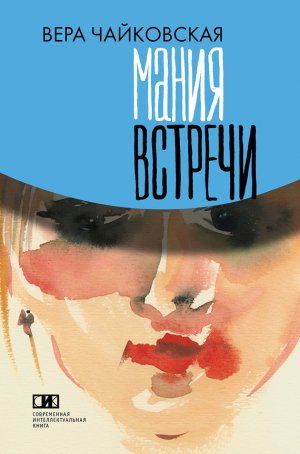

Мания встречи (сборник) Чайковская Вера

Читать бесплатно другие книги:

«Солдаты удачи поневоле…» – скандальный исторический роман-исследование об участии советских войск, ...

В книгу «Труба и другие лабиринты» вошли две повести известного современного писателя Валерия Хазина...

Перед вами занимательное повествование из жизни людей, чьи судьбы пересекаются самым замысловатым об...

Автор этой вдохновляющей книги рассказывает, как, обладая минимальными ресурсами, можно создать вост...

Каждое стихотворение в этом сборнике – настоящая эльфийская песня, рожденная в мире, где красота – н...

Девяностые годы. Миллионам людей месяцами не платят зарплату, а уйти с работы – как? Если уйдешь, то...