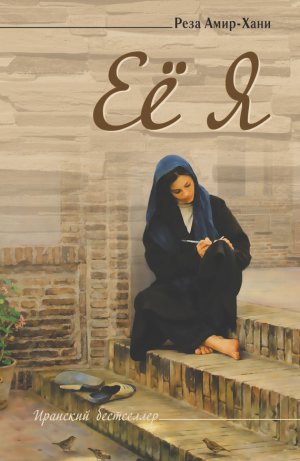

Её Я Амир-Хани Реза

– Следовательно, это тоже мое!

– Твое? Ну конечно, твое, но кушать собственного барашка нельзя, знаешь что от этого будет?

– Плевать я хотел! Чего там может быть? Я в два раза больше тебя и сейчас чувствую себя прекрасно, так чего мне бояться?

– Плохое может быть. Вчера мы с этим барашком, живым, играли. А теперь ты его кушаешь преспокойно. Разве забыл, как мы ему соль давали?..

Али продолжал что-то говорить, а Карим уже в последний раз засунул руку в рот чуть ли не по самый кулак и облизал ее. Али стало плохо. Он схватился за живот и подошел к бассейну. Нагнулся, его стошнило, и вода в бассейне стала еще зеленее. Карим между тем вытер руки о шаровары, потом обнял Али и сказал ему:

– Кто тебя знает, чего ты съел, что тебя так корчит. И аппетита у тебя нет. А мне плевать на все! В день варки барана нельзя быть овцой.

Махтаб в это время засунула пальцы в рот, чтобы ее тоже вырвало, ведь ей было всего семь лет.

1. Она

В Иране годы считают по солнечной хиджре[11], но тот год, о котором идет речь, вовсе не был солнечным. Я полагаю, солнечным был другой год – 1320-й по солнечной хиджре (1941). Да и то не для меня, а для Карима. Для меня совсем другое было важно. Я был озабочен своими делами, хотя правильнее будет сказать – своим бездельем. А вот Карим – тот с детства все годы как-то отмечал, называл чьим-то именем. Например, 1936-й год был годом Акрам, которую ребята дразнили «верблюжьей лилией», уж очень она была длинная, даже Карим ей был едва по плечо. Да, чуть не забыл: год, предшествовавший году Акрам, был годом срывания хиджабов, в том же году Карим влюбился в учительницу-польку Марьям! 1937-й год был годом слепой Лейлы: говорили, что она была замужем, но муж ушел от нее из-за косоглазия. Каждый год имел свое имя. А когда в Тегеране, в квартале домов терпимости, начала работать «Шахре ноу», в город хлынули цыганки с юга страны, тут не то что месяц – каждая ночь имела свое имя. Но солнечным, на мой взгляд, было все-таки время одна тысяча девятьсот сорок первого года.

У меня же все было по-другому. Для меня все годы носили имя лишь одного человека, словно это был один день, длиной целую вечность. И если даже мне считать не годы, а десятилетия, все равно они носили бы то же самое имя. 1940-е годы – ее имени, 1950-е – ее имени, 1960-е – ее имени… Годы, месяцы, дни, мгновения – все ее имени, той самой, с прямыми волосами, той, которая, смеясь, раскрывала красный бутон губ, и в воздухе раздавался запах цветков жасмина. Это были не солнечные, а лунные годы, потому что «Махтаб» по-персидски значит «лунный свет»… И у нас была целая вселенная, и даже солнечные дни были лунными!

У нас была целая своя жизнь… Я был счастлив оттого, что отец вот-вот вернется из поездки, и в переулке Сахарной мечети ему воздвигнут триумфальную арку, и все будут говорить: «Али! Наконец-то отец твой вернулся!» И Дарьяни со своим бритым красным лицом оцарапает мне щеку, обнимаясь со мной, и назовет меня хитрецом, и со своим азербайджанским акцентом заявит мне: «Скажи отцу своему, помоги ему Аллах, после властей предержащих и соседей не обделить. Пусть и для нас монетку отложит!» Я был счастлив, когда дед по вечерам рассказывал мне разные истории, а я всякий раз, если кто-нибудь в них женился, представлял себя и Махтаб. О времена! Что они с нами сделали… Карима они поженили с родственницей Каджара-«слона», девушкой по имени Шамси, заморыша подставили под ножи убийц, и вот он уже лежит на кладбище Баге-Тути… А наша семья, семья Фаттах… Наша семья со всеми ее чадами и домочадцами – мы были мгновенно низвергнуты с весьма высокого положения на самое зловонное дно жизни. Еще вчера у нас было столько, что на нашу кошку смотрели как на хаджи, а завтра членов семьи не считали достойными подаяния…

Но тогда я жизни совсем не понимал. Барашков – вот тех я жалел… Черненьких, и коричневых, и золотистых, и розовеньких, и всяких, очень за них переживал. Или вот, например, семеро слепых: как я молил Всевышнего, чтобы до начала ливней они успели пройти нашу улицу… Словом, сердце не безразмерно: отдай его одним, и его не хватит на других. Потому-то в день заготовки мяса, когда все мечтают о нем, меня то и дело тошнило. Это не было правильно, но это не было и неправильно. Это была твоя правда, о Всевышний!

…И где ты теперь, дед? Куда делись твоя деловитость и твои многочисленные подручные? Куда пропали эти барашки и телята, которых приносили в жертву в переулке, чтобы исполнить твою волю? Куда девались твои благородные друзья, которые из уважения к тебе не чистили яблоки, а поедали их с кожицей, дабы не доставать нож при тебе? Мешки с отборным рисом продолжали исправно поставляться и через два года после смерти моего отца, и фляги с маслом из Керманшаха по-прежнему прибывали… А что сталось с теми глиняными горшками, куда в тот день закладывали мясо на зиму – то самое мясо, о котором ты говорил, что до семидесяти лет человек не забудет его вкус?..

«…Иди-ка сюда, шалопай. Бери свежий хлеб из узла и поешь горячего мяса с бульоном. Оно с пылу, с жару самое вкусное. Ты это мясо до семидесяти лет будешь помнить». – «До семидесяти лет?! Дед, семьдесят лет – это много». – «А это мясо стоит того! Мясо, жаренное в собственном соку, – оно запоминается…»

Воистину, вкус такого мяса запоминается. До семидесятилетнего возраста человек помнит его. Точнее, не до семидесятилетнего – уточним время по ракетному обстрелу[12], – а до шестидесятисемилетнего. Отнимем от шестидесяти семи те двенадцать лет, которые уже исполнились мальчику, и получим срок более полувека. Более полувека в человеческой памяти хранится запах того мяса… Мясо барашка, поджаренного в собственном соку, особенное, мясо же человека – совсем другое и пахнет отвратительно, можно сказать, мучает обоняние. На мой взгляд, мясо женщин пахнет неприятнее мяса мужчин, потому что в теле женщины больше жира… Не знаю почему, но, когда я добрался до их дома, мне сразу вспомнилась та заготовка мяса. Перешагнув через порог, я вошел во двор. Дверь лежала на земле. По покосившимся, полуразрушенным ступенькам я поднялся на второй этаж. Похожие запахи, только вместо запаха горящих дров и кипящего жира – запах взрывчатки, проникающий глубоко в ноздри и обжигающий все внутри. И куски мяса, словно куски баранины, куски того черного барашка, которого я так полюбил. Давал ему соль, и он лизал мне руку… Вот так же и теперь… О Всевышний! До чего изящна женщина! Как лепестки цветков… Десятимиллионный город – а с какой точностью это произошло! Голова – отвратительная голова без волос, похожая на череп сгнившей рыбины, – лежала на полу. Ракета была… нет, был первый незваный гость, первый посторонний, увидевший эти волосы. И эти картины. Ведь ракета была именно посторонней, разве может ракета быть женщиной? Вот и разберись, где запах женского тела, где запах мужского тела, а где запах взрывчатки.

Эти прямые волосы, которые я не видел с ее девятилетнего возраста, смешались со сросшимися бровями и не переставали поражать… Марьям! Я сел на пол. Я оказался лицом к лицу с самим собой и пристально смотрел в свои собственные глаза. Как же я постарел! Шестьдесят с чем-то лет. И как же помолодел! Мне десять лет. Теперь уже и Марьям («мадам сыщица») не могла говорить что-то у меня за спиной, и я не мог у нее за спиной обмениваться улыбками с Махтаб и спрашивать по-французски: «Как ваши дела, мадемуазель?» …А потом мы оба смотрели на картины. Тот, который был стариком, больше понимал в живописи. Тот, который был мальчиком, видел только, что картины сильно обгорели. Тот, кто был стариком, смотрел и плакал. Тот, кто был мальчиком, смотрел и плакал. Тот, кто был стариком, сказал:

– Видишь? Это абстрактная живопись, не выставлявшаяся в музеях.

Тот, кто был мальчиком, ничего не сказал. Тот, который был мальчиком, был братом Марьям, а тот, который был стариком… Эй, Махтаб!

В конце концов человек в зеленой униформе с трудом поднялся по разбитой лестнице, вошел и сказал нам обоим:

– Любезный, а что вы здесь делаете? Вы уже не молоды, вы не подумали о том, что эти развалины могут рухнуть?

Потом он еще раз посмотрел на нас, и, когда его взгляд погрузился в наш взгляд, он подошел и обнял меня. Своим стариковским голосом я попросил его помочь собрать картины, которые все еще криво висели на стенах. Он согласился. Спросил меня:

– Это ваша живопись? – Я движением головы ответил, что нет. Потом он сказал: – Помилуй Аллах, это была жена ваша… Или сестра?

Своим мальчишеским голосом я начал всхлипывать. И солдат заплакал вместе со мной. Я снял со стен все картины. К одной из них приклеилась каштановая прядь из того самого водопада волос. Солдат хотел отклеить его от холста, но я не дал. Он все понял и оставил как есть волосы, и куски мяса, и запахи, и крики – на картинах.

Не знаю, училась ли Махтаб у Марьям, которая была ее старше, или, наоборот, Марьям у Махтаб, или обе они учились в Колледже искусств в Париже. Но они ни разу не устроили настоящей выставки. Не по душе им это было. Не хотелось, чтобы те самые два-три коммерческих зрителя-покупателя остановились перед их работами с той самой определенной целью.

…У вас цвета неверно положены на холст!.. Нужно ли рассматривать модернизм в зеркале традиции?.. Если бы вы хоть немного советовались с искусствоведами!.. Конечно, в картинах чувствуется талант, но… Почему вы не сделали каталог с ценами?.. Сколько лет вы занимаетесь живописью?.. Работаете ли вы по заказу?..

…На кладбище им вырыли двухъярусную могилу. Я похоронил их одну над другой. Могильщик спросил меня, которую класть сверху, я ответил, что все равно, но во время похоронной молитвы заметил, что старшая сестра Марьям лежит внизу. Может, она хотела, чтобы я лучше видел Махтаб. Спасибо тебе, сестра!

Не провел я и недельных поминок по покойницам, а уже успел устроить им выставку – анонимную. Имена их никого не касались. Через неделю новости о выставке взорвали город, словно бомба. А сейчас… Вылетело несколько окон. Осколок стекла, треугольный, впился в один из холстов. Не знаю, чья это была картина – Марьям или Махтаб, но о нее порезался тот молодой солдат. И его кровь пролилась на холст. Это не была кровь шахида, и я обвел это кровавое пятно ручкой и написал под ним: «Это не есть святая кровь»…

Потом в одном журнале, ныне почившем, я прочел две-три критические заметки об этой выставке. Не знаю, кто был автор. Если бы знал, то, как говаривал Карим, «я бы его вмиг опорочил». Вот что было написано:

«…Здесь абстракция доведена до предела. Все работы неизвестного художника – как обугленная душа, причем в прямом смысле. Неизвестный художник говорит нам своими полотнами: вот предел абстрактного. Модернистский дискурс становится чересчур натуралистичным. Словно что-то взорвалось, и само тело неизвестного художника смешалось с его произведениями. Сгоревшие ошметки, прилипшие к холстам, кажутся частицами тела влюбленного. Само мерило прекрасного вросло в картину. Учение об авторстве в современном переложении. Конец всех стилей.

…Разговор о самобытном даровании оставим в стороне – речь идет о том, чтобы неизвестный художник учел указанные недостатки в своих будущих работах. Косвенное указание художника на святость его работы выдает завышенную самооценку, не говоря уже о двусмысленности этой надписи, словно сделанной второпях, дрожащей рукой и неразборчивым почерком: «Это не святая кровь»…

…В любом случае следует выразить надежду на возможное общение с неизвестным художником. Живописец развивает два различных стилевых направления – оба они берут истоки в современном европейском искусстве. Возникает даже впечатление, что выставка представляет работы двух мастеров, хотя и тот и другой подписывается буквой «М»…

Не случайно, что в обеих заметках негативный взгляд на картины. Словно два человека?! Но тут нет «словно». «Неизвестный художник…» Отцы твои и деды неизвестны. А я сто раз просил их обеих не подписывать картины латинской буквой – вообще их не подписывать. Или в крайнем случае подписывать по-персидски. Чересчур натуралистично, видите ли! Ну и что из того? Если ракета ударит тебе в студию – ты не то что натуралистичным, ты сюрреалистичным станешь. «Кажутся частицами тела влюбленного…» Ну что ж, Али-ага, надень шапку набекрень! На манер багдадского вора… «В своих будущих работах…» Я заплакал. От гнева разрыдался. Как жаль, что Карима не было! Мы вместе пошли бы на кладбище, сели бы возле могилы наших сестер и погоревали бы о них…

2. Я

Хадж-Фаттах в Россию теперь не ездил. Он передал эти дела своему сыну, отцу Али. А раньше, когда грузы еще перевозили верблюдами и мулами, Фаттах каждые два года ездил в Баку. Там закупал кусковой сахар, рафинад и сахар-песок – крупным оптом, по нескольку караванов. Караваны его многим были известны. Искандер в те времена был у него мальчиком на посылках. Сахар и песок из Баку везли в Кербелу и Неджеф, однако значительную часть груза Фаттах оставлял на складах под Тегераном, в Верамине. А остальное – но секретно, так, чтобы об этом не знали, – вез в Кербелу и Неджеф. Иранские купцы обычно закупали сахар в Ираке – в Кербеле и Неджефе, а оттуда тот же сахар Фаттаха везли в Иран: в Шираз, Исфаган, Тегеран. Но Фаттах и со своих складов под Тегераном продавал сахар оптом со скидками. Купцы-покупатели и снабжали его средствами на покрытие расходов по доставке в Кербелу и Неджеф и по обратной доставке в Тегеран. Эти операции он хранил в строжайшей тайне и за пять-шесть поездок в Россию не только вернул вложенный капитал, но и удвоил, утроил его. Никто не знал, откуда он получает свой товар, в Тегеране его сахар был известен как «иракский рафинад и песок». Иракские торговцы тоже были в соглашении с Фаттахом и ни о чем не болтали.

Несколько раз он хотел спросить имама Сахарной мечети, есть ли какой-то грех в его действиях, но, сколько ни думал, не понимал, о чем тут можно спрашивать.

– …Обмана в торговле нет, неправды я не говорю, арабы тоже никого не обманывают. По невежеству только обвинить могут…

Сам имам Сахарной мечети не раз надрывал глотку, вещая с минбара по-арабски:

– Аль-нас мусалятна аля амвльхум[13], – и добавлял: – Аль-агль якфя аль-эшра. – И тут же сам переводил последнюю фразу на персидский: – «Понимающему достаточно».

Наконец, уже во время седьмой поездки, Фаттах прибыл в Кербелу, отдохнул несколько дней, а потом увидел во сне светозарного сеида в белой длинной одежде и с зеленой накидкой на голове. Тот нахмурил свои густые брови и спросил Фаттаха: «…С чем прибыл ты, паломник, в страну наших предков?» – «Я не знаю за собой вины…» – «Баку, склад в Верамине, Кербела…»

В этот момент Искандер разбудил его для утреннего намаза. Вначале Фаттах как следует отчитал Искандера. Потом рассказал ему все, что запомнил из этого сна. Искандер, как побитый пес, слушал его с повышенным вниманием. В тот же день Фаттах забрал свой товар у продавца-араба и вернулся с ним в Тегеран, к удивлению всех партнеров.

Таким образом объяснилась тайна дешевизны Фаттаховых товаров. Впрочем, купцы-конкуренты объявили этот сон выдуманным, дескать, старик был уверен, что рано или поздно все выплывет наружу, потому и пустил в ход эту уловку. Другие, правда, говорили, что раз он уже решил свернуть свои дела, то больше не имело смысла хранить секрет.

С тех пор Фаттах отошел от дел, передав их в руки сына, отца Али. Через несколько лет он вновь увидел странный сон: опять тот же сияющий сеид в белой одежде и в зеленой накидке. Подошел к Фаттаху – на этот раз улыбаясь – и сказал: «Фаттах! У тебя верная рука. А теперь почувствуй, вот твоя польза и выгода…»

И тут он опять проснулся, хотя на этот раз никакого Искандера не было. Шум подняла Нани, его жена. В те времена Искандер и Нани жили на заднем дворе за домом Фаттаха. И она недавно родила в последний раз, родила Махтаб! Фаттах недоумевал: какое отношение может иметь к нему рождение Искандерова ребенка? Когда светозарный сеид сказал: «Вот твоя польза и выгода», – он что, имел в виду эту маленькую чужую, сопливую девочонку? Какая тут польза или выгода?

* * *

Его разбудил громкий голос невестки. Дед сел и проворчал себе под нос:

– Не дадут после утреннего намаза вздремнуть…

Он поднялся и вышел на крыльцо. Развел широко руки, до хруста в костях.

Его невестка, мать Али, распекала сына:

– …Не дергайся так! Сколько мне мучиться с тобой! Надень шапку и встань спокойно – я посмотрю, как ты выглядишь!

– Как обычно выгляжу. Пижонства этого не люблю.

– Это не пижонство, а пионерская форма. Ты пионер!

Марьям, одетая в платье бирюзового цвета, сказала Али:

– Если бы отказался быть пионером, никто ведь не заставил бы.

– Я не хотел, нас заставили.

Дедушка крикнул с крыльца:

– Брось их, Али! Для меня надень свою шапку.

Али с гримасой отвращения надел на голову форменную шапку. Мама поправила ленту шапки, разгладила складки на форме. На нем были синие шаровары и голубая рубашка. Под воротником на шее синий галстучек. И синяя шапочка. Мать оглядела его и сказала:

– Как идет-то тебе! Будто взрослый господин стал!

– Прямо уж.

– Нани вчера поздно, когда закончили с мясом, накрахмалила тебе все. Вон как все колом, стоит ровно!

Али кивнул. Потом посмотрел на деда и, словно мамы и Марьям вообще не было рядом, крикнул:

– Дед! Видишь, что вытворяют с человеком его собственная мать и сестра! Показуха одна.

– Это не показуха, это предписанная форма.

– Предписанная?! У нас в классе только меня заставили и этого окаянного Каджара. Ни Кариму не обязательно, ни остальным.

– Каких слов-то ты набрался, – заметила мать. – Не хватало еще, чтобы задорожные носили форму пионера. Им за учебу-то нечем платить, а форму для них нам покупать, что ли?

Раздался стук дерного молотка. Али со всех ног кинулся к дверям. При этом он не забыл схватить за ремень школьную сумку и потащил ее за собой по земле. Мать закричала в ужасе:

– Не спеши! В этой форме так не носятся! Упадешь ведь… Не дождался, чтобы в первый день школы я его Кораном осенила… Кто это там постучал, что сыночек как безумный с места сорвался?

Дед хохотал на крыльце:

– Это задорожные, невестушка дорогая!

Марьям повязала белый платок, оправила свое бирюзовое платье, а потом, словно внезапно вспомнив что-то, побежала назад в комнату. Здесь огляделась, открыла дверь кладовки и вошла в нее. Десятка два сундуков стояли один на другом. Из одного сундука она достала маленькую деревянную шкатулку – в ней дед хранил все домашние деньги. Дети – Али и Марьям, – поступив в среднюю школу, получили право, не спрашивая разрешения, брать оттуда, как мама, отец и как сам дед, сколько им нужно. Дед никогда не вел счета деньгам в этой шкатулке. Время от времени ему сдавал деньги Мирза – конторщик с его кирпичного завода, и он приносил эти деньги домой и бросал в шкатулку. Он был убежден, что ореол богатства развеивается пересчетом денег. И вот Марьям запустила руку в шкатулку и прошептала:

– Для Дарьяни.

Она сунула смятую купюру и монеты в карман своего бирюзового платья – ассигнацию в пять новых риалов и семь-восемь почерневших серебряных монет. И выбежала из кладовой. Потом попрощалась с мамой и дедушкой и пошла в школу.

Шла она со страхом. В конце прошлого учебного года директор школы «Иран» сказала ей, что со следующего года нужно ходить на уроки с непокрытой головой: «Косы заплетенные, белые ленты – руководству школы это безразлично. Будь ты даже первой ученицей. Все дети соблюдают это правило, из каких бы семей они ни были. Среди тех, кто ходит без платка, у нас есть даже дочь муллы. Или из семейства Каджаров. Ввы ведь не считаете себя выше их? Помимо всего прочего, ваша семья не относится к некультурным или к задорожным. Твой отец, твой дед каждый год ездят в Россию, наблюдают прогресс жизни. С передовыми людьми общаются. Я и мать твою видела, она ни накидки не носит, ни хиджаба, ни габа. Ты сама как цветок расцвела. – Она рукой сдвинула назад платок Марьям. – Какой красавицей стала! Волосы твои, молодость твоя, красота – неужели сгниют под чадрой и прочими одежками?» – «Мы не из Каджаров и не из задорожных, – ответила Марьям, – но мы это новшество не одобряем. Мы из коренного тегеранского рода. Рода Фаттахов…» – «Вах-вах… Какое самомнение! Во всяком случае, ты знаешь, как обстоят дела: либо чадра, либо учеба!»

Теперь Марьям поплотнее натянула платок на лицо. Платок скрывал белую ленту, которой она заплела косу. Проходя мимо лавки Дарьяни, увидела, что перед прилавком стоят Али и Карим, а Дарьяни взвешивает им рахат-лукум. По красному лицу Дарьяни было заметно, что бреется он тупой бритвой. У Карима слюни так и текли изо рта. А Али, как увидел Марьям, выскочил из лавки и заявил ей:

– Твой кредит закрыт, но проблем нет. Отцовы деньги целы. У меня все-все-все в полном порядке.

– Кто это сказал, что мой кредит закрыт? Я у тебя не одалживалась.

Али притянул к себе голову Марьям и тихо сказал ей:

– А конфеты – помадки – кто ел? Причем в таком количестве! Сказать? Девочки девятого класса школы «Иран»! Ты думаешь, только ты одна сыщица?

Марьям словно что-то поняла в этот момент и, посмотрев на Али, сказала:

– Так-так. Но я покажу одному безусому турку, к чему приводит любопытство.

И она пошла дальше. Потом обернулась и добавила:

– Тебя за язык никто не тянул, болтун! Но ты сам усугубил свою вину.

– Я ни в чем не виноват! Это ты виновата по уши…

– Я?.. Что бы я ни делала, я для задорожных ничего не покупала, честь семьи не роняла!

Услышав приветствие Карима, Марьям замолчала. Поджав губы, она неохотно поздоровалась с ним и пошла в сторону своей школы. По дороге размышляла об этом закрытом кредите. А проходя мимо семерых слепцов, услышала от первого из них:

– Семи слепеньким на пропитание… Не будь жадной, сестрица!

Марьям остановилась. «Интересно, откуда слепой знает, что идет девушка, почему назвал меня сестрицей?» Посмотрев на него, увидела пустые глазницы и вздрогнула. Достала из кармана бирюзового платья несколько монет и, помянув Аллаха, дала их первому слепому. Он приложил монеты к своим закрытым векам, потом поцеловал их и дрожащим голосом воскликнул:

– Аллах да вознаградит тебя!

Марьям подождала, пока последний слепой переберется вперед. И отдала все свои почерневшие монеты. Глазами измерила расстояние: «Семь-восемь пядей! – И рассмеялась про себя: – Еще два-три дня, и Фаттахи избавят эту улицу от семерых слепых…»

Входя в школьный двор, она услышала, как зазвенел звонок. Девочки стояли рядами. На каждые десять – одна-две в платках. Девочки девятого класса, которых Марьям позавчера угостила конфетами, расступились, освобождая ей место. В классе их было пятнадцать, и только Марьям и еще одна девочка в платках. В других классах над теми, кто в платках, подтрунивали:

– Тебе не жарко там, под одеялом?

– Ты там одна, кстати?

– Какие новости там у вас?

– Ты вообще нас слышишь или нет?

Одной девочке в платке начали растолковывать так, словно говорили с глухонемой, жестикулируя пальцами и чересчур сильно двигая губами:

– Как бы чу-жой не у-ви-дел! Будь ос-то-рож-на!

Марьям боялась, что ее тоже будут дразнить, но никто этого не делал. Разошлись по классам. Первым уроком был шариат. Эта учительница была единственной, кто носил головную накидку. Она произносила слова с такой четкостью, как будто выговаривала их по буквам. А когда делала замечание Марьям, даже удваивала буквы: «Ффаттахх! Не разговариватть!» Марьям становилось страшно уже от этих придыхательных звуков «госпожи Шариат». Следующим уроком шло пение. Учителем был армянин, которого девочки называли между собой «месье Вартан». Под аккордеон он трижды исполнил песню «Порядочные добрые девчата», класс пел вместе с ним хором. Это был пожилой, хорошо одетый учитель. Свои седые волосы он смазывал маслом, а голова его казалась наполовину втянутой в плечи, словно у черепахи в панцирь. Он пел с большим воодушевлением, исполняя песни густым басом. Когда требовалось изменение мелодии или ритма, он подпрыгивал буквально всем телом, чем очень смущал девочек, зато они входили во вкус пения. Уроки были веселыми. А иногда девочки брали над ним верх и начинали изводить его, хоть он старался скрыть свою досаду. Марьям иногда вставала и обращалась к нему: «Разрешите, госпожа учительница… Ой, простите! Господин учитель…» Весь класс от этого разражался хохотом…

Перед последним уроком в класс вошла директриса и сделала окончательное предупреждение: чтобы в школе платков не носили. Затем она позвала с собой Марьям. Девушка изо всех сил скрывала страх. Хмурила свои сросшиеся брови и готовилась дать решительный отпор директрисе. Голову держала высоко и не опускала взгляда.

– Марьям-джан! Следующий урок у вас – рисование. Ты в свой класс не иди. С разрешения госпожи учительницы рисования ты пойдешь в первый класс, будешь вести там урок рисования.

У Марьям отлегло от сердца. Молвив «слушаюсь», она отправилась к первоклашкам.

* * *

Карим и Али вместе шли в школу, где они учились, школу им. Низами. Карим нес пакет с рахат-лукумом и иногда протягивал его Али.

– Угощайся-угощайся. Ты имеешь полное право, дуралей… Отец твой оплатил.

При этих словах Али охватывал смех. Дед постоянно давал Дарьяни определенную сумму денег: половина была долей Али, половина – Марьям. Семья Фаттахов считала неправильным, чтобы их дети, подобно детям из семей попроще, сами рассчитывались в лавках. Али и Марьям имели возможность без денег брать в лавке Дарьяни любимые ими сладости, причем не те дешевые, которые покупали слуги. У Марьям, кроме Дарьяни, был кредит в галантерейной лавке Ислами и еще в нескольких магазинах.

Пока дошли до школы, Карим съел весь рахат-лукум. У ворот Али сказал ему:

– Поскольку ты разделался с этим пакетом, будь добр, выброси его.

– Нет… Подожди. Я хочу этому окаянному Каджару штаны поджечь.

Они вместе встали в строй, и оба в последний ряд. Карим был значительно выше других, его голова на тощей шее высилась над головами ребят, словно знамя на древке. А знамя держал в руках один из пионеров. И вся школа пела хором гимн «О, Иран!». Али, поскольку он опоздал, стоял не на своем месте, впереди, а сзади, позади Карима. Шапку с лентой он снял и слегка согнул колени, так, чтобы его не видели, но инспектор-распорядитель школы в конце концов заметил его. Со своими закрученными вверх усами, в шапке-«пехлевийке», инспектор подошел к нему и дал два-три удара указкой по рукам, а после окончания гимна сделал Али выговор:

– Али Фаттах! Почему прячешься, шалопай? Почему не вышел в первый ряд? Ты должен стоять рядом с Каджаром!

– Простите, господин. Мы опоздали к началу гимна.

Карим, не глядя на инспектора, произнес:

– Рядом с Каджаром уже нет места. По объему он равняется двум слонам.

Мальчики грохнули смехом. Даже сам инспектор улыбнулся. Карим спокойно и небрежно держал в руках пакет из-под рахат-лукума. Каджар не мог шевельнуть своей толстой шеей и потому повернулся к Кариму всем телом. И угрожающе двинулся в его сторону.

– Сейчас я тебе разъясню, Карим-заморыш, какой я слон!

Инспектор схватил Каджара за плечи и поставил в строй. Затем он приказал мальчикам по одному заходить в класс, но Али и Карима вывел из строя.

– Вы уже в первый день начали? Напрашиваетесь на порку?

Каджар из-за спины инспектора состроил рожу Кариму и Али, а потом, словно немой, беззвучно произнес одними губами:

– Так вам и надо!

Инспектор приказал Кариму выставить ладони. Али стоял рядом и тоже выставил руки. Инспектор размахнулся указкой и трижды сильно ударил по рукам Карима. Вообще-то больно не было, только немного горели ладони. Достаточно было полминуты подержать руки в прохладной воде бассейна, и все проходило. Карим, однако, быстро открывал и закрывал рот, может быть, надеясь таким способом уменьшить боль. Но впечатление было такое, точно он ругает кого-то. Инспектор, заметив это, прикрикнул:

– Задорожный!

На глаза Карима навернулись слезы, но он не заплакал. Али стоял опустив голову и смотрел на свои голени. Потом он закрыл глаза и постарался задержать дыхание. Он ожидал страшного удара… Но инспектор обнял Али за плечи и встряхнул его. Потом указал на его темно-синие брюки и шапку с лентой и сказал:

– До сих пор еще пионера никто не наказывал, особенно если он из рода Фаттахов.

Али открыл глаза, посмотрел на Карима, а тот не выдержал и разрыдался. Он плакал как ребенок, и Али обнял его и подвел к бассейну.

– Я этого окаянного Каджара ославлю! – пригрозил Карим.

– Очень больно?

– Так ославлю, что об этом в книгах напишут.

– Жжет? Сильно?

Карим пробубнил что-то едва слышно. Затем погрузил руки в воду школьного бассейна, и Али услышал отчетливое шипение. Такое бывает, когда на лунное лицо раскаленной сковороды брызнут водой.

Вместе они вернулись в здание школы со свежепокрашенными стенами. Карим растирал руки.

– Хочу так войти в класс, чтобы этот подлец Каджар не догадался, что нас били по рукам… Точнее, меня били.

Когда они вошли, Али начал растирать себе руки и дуть на них, словно унимая боль. Карим удивленно посмотрел на него: «Али не били, зачем он притворяется?» Они оба прошли в конец класса и сели за последнюю парту. Парты были рассчитаны на трех человек, и третьим с ними сидел Моджтаба. Он был немногословен, но очень эрудирован. О нем почти ничего не знали; называли его все Моджтаба Сефеви. Он спокойно осмотрел руки Али, затем руки Карима. И сказал Кариму:

– Ты больше получил!

Каджар, сидящий на второй парте, повернулся и произнес своим басовитым голосом:

– Карим-вонючка! Ты больше получил или пионер?

Карим молчал.

– Пришел в себя, нет? – продолжал Каджар. Видя, что Карим не отвечает, он ухмыльнулся и обратился к Али: – Это чтоб ты понял, что пионер не может дружить с задорожным.

Али вспомнил слова деда: «Дружба адреса не знает!», но ничего не сказал Каджару. А тот бахвалился перед классом:

– Чтобы больше не делали таких ошибок. Особенно Карим – Карим-задорожный. Сунул мне пакет из-под лукума прямо в лицо. А лукум-то наверняка куплен на деньги Фаттахов, да если бы еще сами Фаттахи имели настоящие корни и происхождение…

Тут заговорил Али:

– Это у нас нет корней и происхождения?! Ах ты, Каджар окаянный! А у тебя что за происхождение? От дедов-дармоедов и принцев-вырожденцев?

– Иди спроси у своего дедушки Хадж-Фаттаха, кто такие Каджары[14]. Спроси, когда он ездил в Россию, что он слышал от русских насчет наших предков – Аббаса-мирзы и других! – Тут Каджар, ухмыльнувшись, добавил: – Конечно, у Хадж-Фаттаха не было времени на такие разговоры. Он был озабочен тем, как бы втюхать иранским купцам сахар из Баку!

– Ты своим грязным языком не трогай имя моего деда!

– И ты не затрагивай наше происхождение. Знатность Каджаров известна повсюду!

Моджтаба что-то шепнул Али, и Али сказал громко:

– Ну да, повсюду, особенно на кухне шахини-матери!

Каджар вполголоса выругался по адресу Моджтабы и замолчал. Создавалось такое впечатление, будто на него вылили ведро холодной воды. Али и Карима это поразило. Они поглядели на повесившего голову Каджара, потом начали расспрашивать Можтабу. Что он имел в виду, говоря о «кухне шахини-матери»? Тот провел рукой по худому лицу и объяснил:

– Шахиня-мать – это мать Насреддин-шаха, она на старости лет влюбилась – и не в кого-нибудь, а в дворцового повара. Ничего не могли с этим поделать. Очень сильно влюбилась. Но все-таки невозможно было официально прочесть хутбу[15] и заключить брак, и тогда они тайно… – Он подмигнул и потер пальцами одной руки о другую. – Конечно, Каджары не имели ни стыда, ни чести и занимались многими грязными делами. Это и был как раз подвиг из такой серии.

Карим, рассмеявшись, сказал:

– Браво, Моджтаба! Да не оскудеет рука твоя. Ты как полным блюдом мяса угостил меня. Каджару рот заткнул. Ведь ты знаешь, когда кто-то за спиной Хадж-Фаттаха ругает его, он словно меня оскорбляет. Моджтаба! Ты ведь не чужой, все, что мы имеем, это от них.

Али, однако, словно бы ничего не понимал и смотрел на Карима и Моджтабу растерянно:

– А до меня не дошло. В чем тут дело?

Карим, рассмеявшись, пояснил Моджтабе:

– Али еще мальчик, этого не знает… – Потом повернулся к Али: – Шахиня-мать стала женой своего повара… Муж и жена… Но неофициально… Понимаешь?

Али отрицательно помотал головой и погрузился в раздумья. Потом он открыл тетрадку и на первой странице своим четким почерком вывел: «Дружба адреса не знает».

* * *

В класс вошел инспектор. Он провел пальцами по своим закрученным вверх усам, потом указал на последнюю парту, где Али, не поднимая головы, писал в тетрадке.

– Моджтаба Сефеви и Карим! Встаньте, чтобы Али мог выйти вперед.

Инспектор вывел Али вперед и указал ему на свободное место за партой рядом с Каджаром.

– Али, с сегодняшнего дня ты будешь сидеть здесь, впереди, рядом с Каджаром. Пионер с пионером. А другие – с другими. Одинаковые особи летают вместе: «голубь с голубем, сокол с соколом».

Али с чувством отвращения сел рядом с Каджаром. Тот подвинул свое тучное тело, чтобы Али уместился возле него. Потом Али повернулся назад, нашел глазами Карима, указал на Каджара и состроил гримасу сожаления. Инспектор вновь провел пальцами по усам и добавил:

– Али, с сегодняшнего дня твое место здесь. С Каримом садиться ты не имеешь права. Так семья твоя потребовала.

– Моя семья? А кто именно?

Инспектор подумал немного:

– Твой отец.

Когда инспектор вышел из класса, Али обернулся и сказал Кариму:

– Не вышло! Господин инспектор хотел двух зайцев сразу убить, да вот не получилось. – И Али добавил, обращаясь ко всему классу: – Отец еще не вернулся из России… А он говорит – «твой отец».

Карим, рассмеявшись, предположил:

– Может, твой отец из России передал радиограмму на антенны усов господина инспектора!

В классе рассмеялись. Каджар ничего не сказал. Он вглядывался в лицо Али, на его сросшиеся брови. Потом опустил голову и смотрел на синие брюки. Хотел начать разговор, но не получалось.

– Али… Слушай, Али!

– Что?

– Да ничего.

– Так и не повторяй «Али, Али».

Каджар замолчал и погрузился в чтение книги.

* * *

Марьям вошла на урок в первый класс. Все девочки встали в ожидании от нее слова «садитесь». Она уже не первый раз замещала учительницу, но все равно было страшно. «Первый класс и первый день школы. Что я им скажу? Они ничего не знают еще о рисовании…» И она медлила. Смотрела на девочек. Все в темно-синих платьицах и без платков. У большинства волосы собраны в «конские хвостики».

– Садитесь! – сказала она.

Девочки с шумом сели на места. А Марьям заняла стол учительницы. Она вспомнила, как начинала занятия учительница шариата, прежде всего спрашивая имена девочек. Потом выясняла профессию отца и место жительства. И Марьям начала с первой парты. Стараясь подражать манерам пожилой учительницы, она откашлялась и строгим голосом обратилась к девочке на первой парте:

– Девочка моя! Встань и громко объяви свое имя и фамилию. Потом скажи, кем работает твой отец и где вы живете.

Крохотная девочка поднялась с места. Растерянно оглянулась: ее явно напугало то, что ее выбрали первой. Она едва взглянула на молодую учительницу – Марьям, молвила:

– Зинат…

И заплакала, громко-громко. Марьям испугалась. Подошла к девочке и приподняла пальцами ее подбородок. А та рыдала вовсю, и невозможно было ее успокоить. Еще две или три ученицы начали плакать. Марьям запаниковала. Она стала бегать по всему классу, пытаясь успокоить детей. Но девочки первого класса словно все свои слезы сберегли специально для нее – для урока рисования. Несчастная и растерянная, Марьям в конце концов заплакала сама. Плакал весь класс – кроме одной девочки. Эта девочка вдруг подняла руку, желая что-то сказать. Красивая и живая, с губами как набухший цветочный бутон, с длинными каштановыми волосами, ниспадающими, словно водопад. Волосы не были заплетены или собраны, а лицо ее казалось знакомым. Марьям разрешила ей встать.

– Госпожа! Может быть, вы первая скажете нам, как вас зовут?

Марьям задумалась: девочка была права. «Этой сообразительной живой умнице всего семь лет?» Марьям сильно постучала рукой по столу, как это делала учительница шариата. Потом улыбнулась и по-доброму – уже не так, как госпожа Шариат – сказала:

– Девочки! Меня зовут Марьям Фаттах. Я внучка Хадж-Фаттаха, кирпичника. А отец мой – купец. Наш дом в конце переулка Сахарной мечети. Я сейчас проведу у вас урок рисования. Вот и все! Вы так же коротко расскажите о себе.

И Марьям опять попросила представиться ту, на первой парте. Худышка уже не плакала. Всхлипывая, она сказала:

– Я – Зинат Джавахири. Я знаю вас, Марьям-ханум! Наш дом немного в стороне от вашего. Вы не помните, как с мамой приходили в лавку моего папы – Джавахири?

– … Разрешите? Мой папа работает в караван-сарае вашего отца…

– Разрешите? Мы ваши соседи. Вы меня знаете. Я младшая дочь Аги-мирзы Ибрагима.

– Разрешите? Мой папа работает на вашем кирпичном заводе формовщиком. Помните, как мы в праздник приходили к вам домой? Ваш дедушка подарил нам праздничную монету – кран[16].

– Моя фамилия Дарьяни. Мой отец Дарьяни вчера сказал мне, что вы всем девочкам купили конфет помадок!

Марьям внимательно посмотрела на нее. Досада на Дарьяни кольнула ее: как бы его проучить? «Больше не буду покупать у них… Нет… Тогда станет известно, что для меня кредит закрыт… Сказать Искандеру и Нани, чтобы не покупали?.. Нет… Узнает мама, и я стану козлом отпущения. Он ничего мне особенного не сказал. Он сказал Али, а не чужому…» Она пришла в себя. Девочки продолжали представляться, и вот очередь дошла до той смышленой, с длинными каштановыми волосами, похожими на водопад. Она встала. Марьям, как ни напрягала память, не могла вспомнить, где же видела ее. Девочка раскрыла бутончик губ, и аромат ее улыбки наполнил весь класс. Затем милым голоском она произнесла:

– Я Махтаб, дочь Ис… дочь дяди Искандера и Нани. Мы живем…

Марьям остановила ее. Не хотела, чтобы перед всеми говорила, где они живут, хотя самой Махтаб это было, судя по всему, безразлично. Она удивилась, что ее прервали, а Марьям подошла к ней и прижала ее голову к своей груди:

– Красавице нашей семь лет исполнилось? Какая же ты хорошенькая стала…

Махтаб засмеялась, а Марьям все еще оставалась под впечатлением от ее красоты. Опять обняла ее. Одна из девочек, сидящих впереди негромко сказала:

– Ханум хочет ее молочком покормить!

Наконец Марьям начала урок. Махтаб она посадила за учительский стол и девочкам дала задание нарисовать свою одноклассницу. И сама начала это делать. Но вскоре Махтаб спросила ее:

– Простите, Марьям-ханум, а мне что делать?

Марьям улыбнулась смущенно. И немного подумав, дала ей задание нарисовать учительницу.

– Простите, какую учительницу?

– Ясно какую – твою учительницу рисования. Меня, Марьям Фаттах!

Махтаб рассмеялась и принялась за работу. Не прошло и нескольких минут, как все девочки начали одалживать друг у друга коричневый карандаш, чтобы передать длинные волосы Махтаб. А та посматривала на Марьям. Она не могла понять: почему соединенные дуги бровей Марьям так напоминают брови ее брата, Али? Ведь девочке было всего семь лет…

И вот Махтаб уже поднимает руку со словами, что ее рисунок готов. Марьям внимательно его рассмотрела. Соединенные брови, которые она каждый день видит в зеркале. Красные губы и щеки, но волосы очень короткие, как у мальчика. Марьям погладила каштановые волосы Махтаб и спросила: