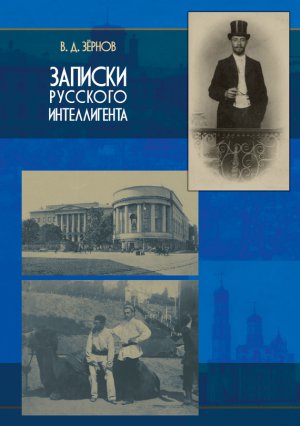

Записки русского интеллигента Зёрнов Владимир

К Светлой Заутрене мы ходили в университетскую домовую церковь, она помещалась в новом здании университета на Никитской (улица Герцена), там, где теперь университетский клуб. Я очень любил эту церковную службу. В церковь отправлялись рано – часов в одиннадцать, чтобы успеть занять свои обычные места слева у амвона{91}. В церкви ещё полутемно, но народ уже есть. Мужчины – в мундирах и фраках, дамы – в нарядных светлых платьях. В алтаре открыто окно, чтобы был слышен первый удар колокола на Иване Великом{92}, с которого по всей Москве начинался крестный ход.

Перед двенадцатью часами профессора в мундирах и орденах берут иконы и ждут, когда отворятся Царские Врата{93}, и духовенство в светлых ризах, священник с крестом, украшенным букетом цветов, не выйдет из алтаря. Часть народа следует за крестным ходом, мне же нравилось остаться в полутёмной церкви. Большие входные двери затворялись, и наступала напряжённая тишина. Все оставшиеся прислушивались к тому, что делается за затворёнными дверями. Крестный ход, обойдя вестибюль, возвращался к дверям, и тогда нам слышалось заглушённое пасхальное пение. И вот открываются входные двери, врывается пение «Христос воскресе», поджигается зажигательный шнур и пламя обегает свечи паникадил. В церкви делается светло, и священник, идущий во главе возвращающегося хода, обращается направо и налево с радостным известием: «Христос воскрес», а все ему отвечают: «Воистину воскрес».

По возвращении домой разговлялись пасхой, куличом и яйцами. В учебных заведениях на Страстной неделе и всей Пасхальной неделе занятия отменялись.

Моё первое увлечение. Домашние спектакли

Однажды (я ещё не учился в гимназии) дома на Страстной неделе родители неожиданно заговорили об одной необыкновенно хорошенькой девочке. Она говела в университетской церкви и, стоя впереди у самого амвона, всегда очень усердно молилась. Обратил и я на эту девочку внимание и, несмотря на свой малый возраст, даже начал заглядываться на неё. Когда же я учился в первом классе и был, так сказать, уже «самостоятельным человеком», я вновь заметил её, выходящей из церкви, и на значительном расстоянии пошёл следом за нею.

Такое «ухаживание» повторялось несколько раз и, конечно, его заметил мой двоюродный брат Лёня Полов, учившийся в то время в Московской гимназии Креймана и проводивший у нас праздники.

Как-то Лёня рассердился на меня за что-то и заявил обиженно:

– Погоди! Я тёте расскажу про твои шашни, как ты за девчёнкой бегаешь.

Я – в отчаянии, так как был уверен, что Лёня обязательно исполнит своё обещание, доложив и то, чего на самом деле и не было. Поэтому я решительно отправился к тёте Екатерине Егоровне и поведал ей о своём раннем увлечении. Старшие посмеялись, но не осудили меня, так как девочка и в самом деле была исключительно хорошенькая.

Познакомился я с этой девушкой только тогда, когда студентом стал общаться со многими учениками и ученицами консерватории. Звали её Лёля Дементьева. Она тоже училась в консерватории и мечтала быть пианисткой. Тогда же выяснилось, что, когда я ходил её провожать, она замечала маленького поклонника, но ничего против такого «ухаживания» не имела. В компанию консерваторок, с которыми я и мои ближайшие друзья, Юра Померанцев и Миша Полозов, долгое время дружили и в молодости весело проводили время, входили: сёстры Прокопович – скрипачки, Леночка Щербина – впоследствии одна из самых известных пианисток, Лиза Фульда и некоторые другие. Принадлежала к этой компании и Лёля Дементьева.

Расскажу теперь, какие бывали у нас домашние спектакли.

Квартиры в те далёкие времена были большие, комнаты просторные, так что и в зале московской квартиры на Никитской устраивалась хорошая сцена – правда, без помоста, но с занавесом и кулисами. Сцена занимала половину зала, другая половина заполнялась четырьмя рядами стульев – публики усаживалось человек пятьдесят. А в Дубне было ещё удобнее. Внизу для столовой были соединены две комнаты, вместо стены между ними были поставлены две колонки, на них и укреплялся занавес. Одна комната являлась сценой, другая – зрительным залом. Продолжением его служил балкон, где собирались непременные зрители из деревни.

В Дубне было поставлено два спектакля. В первом играли приспособленную к театру пушкинскую повесть «Барышня-крестьянка». Я в нём не участвовал. Заглавную роль исполняла Наташа, и, надо сказать, великолепно. Во втором спектакле – по пьесе Островского «Свои люди – сочтёмся» – я уже имел маленькую роль мальчика Тишки. Липочку играла Наташа, приказчика – С. А. Макаров. Спектакль очень удался. Публика – и в зале, и на балконе – была довольна и много аплодировала. Затем были танцы и ужин. Танцы играла В. А. Нащокина.

Однажды, когда я был ещё во втором классе, поставили мы два водевиля, в том числе некогда-то очень популярный – «Булочника немецкого». В нём была представлена история о том, как некий молодой человек ухаживает за дочкой немца-булочника, а тот не хочет пускать его в свой дом. Но поклонник оказался весьма находчивым: он заказал булочнику такой большой крендель, что он не пролезал через форточку. В итоге всё заканчивается тем, что булочник выдаёт свою дочь за молодого человека.

В этом водевиле я играл старика булочника. Исполнителями мужских ролей в обоих водевилях, кроме меня, были Лёня Полов и мой друг и одноклассник Саша Кезельман. Женская роль досталась дочке профессора Марковникова Наде, с которой мы очень дружили. Гримировал же нас настоящий театральный гримёр Чугунов, имевший рядом с университетом собственную парикмахерскую.

Наташина компания в Москве ставила «Замужнюю невесту» А. С. Грибоедова, а когда я учился в третьем классе, мы с моими гимназическими товарищами на рождественских каникулах сыграли «Ревизора». Подготовка к нему была уже делом довольно сложным. Требовалось много исполнителей, да и выучить пятиактную пьесу не легко. Всем предприятием руководила тётя Катерина Егоровна. Задолго стали разучивать роли и по воскресеньям делать читки и репетиции. Я играл Городничего. Костюм мне перешили из моего старого гимназического мундира. Между прочим, роль свою я запомнил так хорошо, что и сейчас, через 53 года, начало первого акта могу цитировать наизусть. Всей компанией мы ходили смотреть «Ревизора» в Малый театр и старались подражать его артистам.

Папа соорудил сцену – зал разделил пополам порталом из ситцевых красного цвета драпировок, светлым, полосатым и тоже из ситца был и занавес. На верху портала укрепил надпись: «Feci quod potui, faedant meliara potentes» («Я сделал, что мог – пусть сделают лучше те, кто может»).

Спектакль прошёл почти без запинки. Только в последнем акте «судья», гимназист Сахаров, забыл свою реплику, что вызвало некоторое замешательство, не повлиявшее, однако, на общее настроение и «шумный успех». После спектакля В. А. Рахманов снимал «немую сцену» и сцену Хлестакова с Марьей Антоновной и Анной Андреевной. К сожалению, фотографии эти, хранившиеся до 1941 года, погибли при разграблении дома в Дубне.

Это Рождество выдалось необычно весёлое. Кроме постановки «Ревизора», папа побаловал меня, вызвав из Дубны нашу пару вяток, купил городские трёхместные сани, и мы с родителями или с товарищами катались по Москве. Как раз в день спектакля поехали мы с товарищами в Петровский парк, и наш дубненский кучер, не очень привыкший к езде по Москве, вывалил всю компанию, человек пять, в сугроб, отчего стало ещё веселее.

Участвовал я ещё раз, уже студентом, в домашнем спектакле по пьесе «Первая муха» в доме профессора Алексеева. Его дочка Ануся увлечённо устраивала спектакли, да и сам Александр Семёнович Алексеев тоже очень любил эти молодёжные затеи и всячески поощрял и баловал нас. Миша Полозов, мой ближайший товарищ, и я изображали каких-то крупных чиновников. На генеральной репетиции на нас были настоящие мундирные фраки, заимствованные у моего отца и Александра Семёновича, и их же настоящие ордена. После репетиции весьма довольный Алексеев сказал:

– В награду за ваши старания прокачу-ка я вас на тройке, а заодно и ужином угощу!

У подъезда уже стояли три тройки, и мы, как были в костюмах и орденах, покатили в Петровский парк в ресторан «Стрельна»{94}. Там был замечательный зимний сад с большими растениями и великолепным бассейном. Служащие «Стрельны» встретили нас с большим почтением, полагая, что мы и вправду важные люди. Мы их заблуждения не рассеивали.

Был у Алексеевых и выездной спектакль. Всю нашу компанию пригласили на бал в очень богатый дом родственников Алексеевых – фабрикантов Прохоровых{95}. Для этого случая мы разучили маленькую пьесу, в которой какой-то средневековый рыцарь пел серенаду, а так как я обладал неплохим баритоном, то и получил эту роль. Мы приехали, переоделись в средневековые костюмы, и наш спектакль открыл бал. Спектакль длился не больше получаса. Затем мы переоделись в обычное платье, и бал продолжился своим чередом.

Первая охота. Смерть тёти Катерины Егоровны

Папа не был заядлым охотником, но ружья имел и иногда ходил на охоту с нашим соседом С. И. Шуманом, владельцем маленького имения в версте от нас при деревне Каргашино. Вот тот был настоящим охотником, держал множество собак. С ним-то и связаны мои первые охотничьи впечатления, хотя я, как и папа, никогда заядлым охотником себя не считал. Охота для меня была скорее забавой, чем страстью.

Когда мне исполнилось лет четырнадцать, папа взял меня на охоту с гончими. Я получил прехорошенькое одноствольное ружьё центрального боя, которое папа специально заказывал на Тульском оружейном заводе, – в продаже в те времена одноствольных центрального боя ружей не было. Преимущества его – необыкновенная лёгкость и очень недурной бой. Впоследствии я с ним всегда и ходил на охоту. Оно дожило до революции 1917 года и было украдено бывшим нашим кучером Чувиковым.

Пошли мы в лес за Жальским – верстах в 2–3 от Дубны. Вскоре гончие напали на след; тявкнула одна, за ней другая собака, а там и вся стая подняла лай, совершенно особенный, характерный именно для гона, – это совсем другая музыка, чем беспорядочное гавканье собак при приближении незнакомого человека.

Папа выбрал подходящую опушку поляны, поставил меня, а сам встал недалеко. Гон удалялся, я уже думал, что зверь уйдёт далеко, но опытные охотники знают, что заяц никогда вдаль не уходит, он кружит на одном месте, прячется в кустах, перебегает из перелеска в перелесок, а по поляне, если собаки совсем близко, несётся сломя голову, прячась затем снова в кустах. Но вот гон стал приближаться. Сердце у меня так и запрыгало. Я ждал, что из кустов выскочит заяц, но вдруг услышал выстрел и вслед за ним – звук охотничьего рога, которым Шуман сзывал собак. Это означало, что зайца убили.

Мы с отцом собрались было идти на звук рога, как неожиданно я увидал большого зайца: он не спеша выпрыгнул из кустов недалеко от меня и так же не спеша, прыжок за прыжком, пересекал поляну – это был «пуговой» заяц, его собаки не гнали, а он сам, заслышав шум гона, выстрел и звук трубы, с испуга удирал. Сердце у меня забилось сильнее, я приложился к ружью и, почти не целясь, выстрелил. Заяц перекувыркнулся, упал и задрыгал лапками.

Позже я завёл свою стаю, родоначальником её стал красивый костромской гончий пёс Шумила – чёрный с жёлтыми подпалинами, жёлтой мордой и белой грудкой, обладавший прекрасным голосом. Я купил его у охотника, жившего на Бутырской мельнице, всего за 10 рублей. Потом появились рыжая Змейка и их потомство, кажется, четыре пса.

Студентом я любил приехать в Дубну дня на два, погулять по осенним лесам и послушать музыку гона. Иногда удавалось добыть и зайца, тем более что я скоро научился выбегать навстречу гону, а бегал я очень хорошо.

Моя первая охота доставила мне и ещё один успех. В гимназии учитель русского языка В. А. Соколов, сам большой любитель поохотиться, после лета предложил нам написать сочинение, а тему выбрать любую, подсказав: «Можете описать какой-нибудь день каникул». Я описал мою первую охоту и получил за сочинение пятёрку, на которую Соколов не был щедр.

В том же году, осенью, 26 октября, в день папиных именин и рождения, умерла тётя Катерина Егоровна. В этот день всегда бывало много народа. Утром служащие Анатомического театра обычно приносили огромную просфиру, вынутую за обедней во здравие папы, а друзья и знакомые – торты. Дома пекли пироги и приготовляли всякое угощение. Днём одни поздравления сменялись другими. И тётя Катерина Егоровна хлопотала, как всегда, больше всех.

Наступил вечер. В доме оставались доктор Бунчак и А. Ф. Шнейдер. Я же пошёл к себе в комнату готовить уроки. Сел за стол, что-то начал читать, потом поднимаю голову и вижу – передо мной стоят три зажённые свечи. Я поспешно загасил одну свечу и продолжал готовить уроки. Но после всего происшедшего у меня осталось очень неприятное ощущение, хотя я всегда старался не придавать особого значения приметам. Позже я заглянул в комнату тёти Катерины Егоровны и, увидав, что она плохо себя чувствует, побежал звать папу. Но, несмотря на все усилия и постоянно имевшиеся у папы под рукой медицинские средства (шприц и разные лекарства), помочь тёте не удалось, через полчаса она умерла.

Эта потеря для меня и всей нашей семьи оказалась весьма ощутимой. Сколько помнится, тётя Катерина Егоровна всегда жила в нашей семье и трудно даже сказать, кто больше занимался с детьми – мама или тётя. Во всяком случае, она всю свою жизнь посвятила нам, детям. С тех самых пор, хотя, повторюсь, я не суеверен, три горящие свечи вызывают у меня тяжёлые ощущения.

Покупка скрипок

Четырнадцати лет я уже очень прилично играл на скрипке. Последние года два – на прекрасном инструменте, который мне предоставил сам Кламрот – это была трёхчетвертная скрипка, итальянская, работы Николая Амати. Позже Кламрот продал её отцу моего гимназического товарища и верного друга Доди Рывкинда. Мне пора было переходить на инструмент полного размера, и Кламрот дал мне свою скрипку, неплохую, но довольно обыкновенную. Папа хотел купить мне хороший итальянский инструмент. Я ещё играл в оркестре Эрарского и встречал там сыновей виолончелиста Альбрехта{96}; я рассказал им о желании папы, и они сказали, что у их отца есть инструмент работы Маджини, принадлежавший брату виолончелиста{97}, а раньше – будто бы самому Вьётану. Альбрехт-отец как раз был назначен преподавателем Саратовского музыкального училища{98} и собирался продать скрипку – ему были нужны деньги на переезд в Саратов. И однажды рано утром совершенно неожиданно, запыхавшись, к нам домой пришёл Кламрот и сказал, что ему предлагают для меня очень хороший инструмент – надо сейчас же идти смотреть, иначе можно упустить. Я даже в гимназию не пошёл, и моя «Маджини» была куплена. Стоила она 1100 рублей, по тому времени – большая сумма. Однако скрипка того заслуживала – это был действительно прекрасный инструмент, на котором я играю и до сих пор. Может быть, моя любовь к игре на скрипке и то, что я до старости охотно занимаюсь ею и поддерживаю технику, отчасти объясняется и тем, что скрипка звучит неизменно прекрасно.

Купленную скрипку гардировал очень милый старинный московский скрипичный мастер И. С. Самарин. Он поставил новую шейку, старая была уже сильно истёрта, ведь возраст скрипки при покупке составлял около трёхсот лет, а теперь и все триста пятьдесят.

Много позже, когда я окончил университетский курс и получил премию имени Мошнина за работу по акустике (1904 год){99}, в награду за мой научный успех папа подарил мне ещё одну скрипку, купленную им у Шпидлена, по утверждению последнего – работы Штейнера, тоже очень известного мастера. Когда же в годы революции я вынужден был продавать вещи и собирался расстаться с этим инструментом, отыскался покупатель, дававший за него хорошую цену, но, в конце концов, я передумал продавать скрипку. Когда мы переехали обратно в Москву, я дал её Вове Власову, который её и погубил. По его словам, скрипку раздавил грузовик, под который он попал, но, может, её у него просто украли. Во всяком случае, щепок от неё я не видал.

Преподавать греческий язык в шестом классе вместо умершего В. Г. Аппельрота{100} у нас стал директор гимназии профессор А. Н. Шварц. Аппельрот не был, собственно, настоящим классиком. В Московском университете, где он состоял приват-доцентом, его главной специальностью было искусствоведение. Он и нас обучал больше истории греческой культуры, нежели переводам текстов с русского на греческий язык. Было это, конечно, интересно, но совсем не тем, что требовалось по гимназической программе. Когда же Шварц появился в классе, то первое, что он сделал, задал extemparale – письменный перевод с русского на греческий. Тройку получил лишь Карандеев, который все восемь лет обучения в гимназии оставался среди нас первым учеником. Остальные довольствовались двойками и единицами. Мне же директор поставил нуль.

Другой моей отметкой по греческому языку в первой четверти стала единица, а следующей – двойка. Вероятно, Шварц видел, как я изо всех сил стараюсь улучшить свои успехи, и всё же вывел мне в четверти тройку. Тогда же директор гимназии порекомендовал папе пригласить для меня репетитора по греческому языку из преподавателей – П. И. Молчанова, который и приходил к нам раза три в неделю и часа по полтора занимался со мной. Занятия были трудны и утомительны, зато дела мои по греческому языку быстро наладились.

Кончина Александра III и торжества по случаю коронации Николая II

В октябре 1894 года от болезни почек в Крыму в Ливадии скончался император Александр III. Умер он утром{101}, но в Москве до следующего дня об этом не сообщали.

К нам на квартиру в день кончины императора, часа в четыре, приехал дворцовый генерал и сообщил, что папа должен немедленно, с экстренным поездом выехать в Крым. О смерти царя он не сказал, но всё стало ясно. Папа был анатомом и крупным специалистом по бальзамированию, его и раньше вызывали по такому поводу. Из членов царской фамилии ему довелось бальзамировать Александру Георгиевну, жену великого князя Павла Александровича, умершую в Ильинском под Москвой, и московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича. Дворцовый генерал папу дома не застал – он читал лекцию в училище живописи и ваяния{102}. Я отправился за ним. И в тот же вечер папа, его прозектор Алтухов и старший служитель Иван Головлёв, захватив нужные материалы, уехали. По тем временам добирались они до места очень быстро – до Симферополя часов 30, а оттуда на лошадях через Алушту в Ялту.

Тело императора уже сильно раздуло, кожа потемнела. Отец со своими помощниками работал часов 18–20 и привёл всё в порядок. После он гордился этой работой, считая, что она ему очень удалась, несмотря на трудные условия – бальзамирование проводилось в страшную жару и более чем через двое суток после смерти{103}.

На крейсере «Память Меркурия» тело покойного императора перевезли в Севастополь. Затем доставили в Москву, где оно было выставлено в соборе Кремля для поклонения. Потом его перевезли в Петербург и установили в Петропавловском соборе, куда публика допускалась в течение шести недель. Собор закрывался только на ночь, и то лишь на несколько часов. Всё это время папа следил за состоянием тела покойного и, чтобы потемневшая кожа не вызвала неприятного впечатления, постоянно подкрашивал лицо умершего государя{104}.

После похорон царя папа вместе со служителем вернулись в Москву. Иван Головлёв среди университетских служителей сразу сделался знаменитостью. Почти каждый день его приглашали в гости, где он должен был рассказывать о своём участии в бальзамировании покойного императора. Его рассказы непременно сопровождались выпивкой и закуской. От такого времяпрепровождения Иван заболел и вскоре умер.

Кстати, о личности Александра III. Историк М. Н. Покровский теперь изображает его глупым человеком, трусом и запойным пьяницей. Вряд ли всё это верно. Александра III прекрасно понял Паоло Трубецкой, скульптор. Памятник императору работы Трубецкого стоял перед Московским вокзалом в Петербурге. Человек громадной силы сидит верхом на дикой лошади (дикая лошадь, очевидно, Россия) и без всякого напряжения сдерживает коня{105}. В царствование Александра III не было ни одной войны. Думаю, его сила воли и авторитет сыграли немаловажную роль в удержании европейского равновесия. Выпить же император, по-видимому, действительно любил.

Сколько я мог понимать и наблюдать Александра III, по крайней мере в Москве, он пользовался большой популярностью. Вся Москва бежала встречать царя, когда он бывал в ней проездом. Никто народ не гнал. И все стремились проститься с покойным императором, когда его тело было выставлено в Кремле. Николай II подобной популярностью в народе уже не пользовался.

Въезд его в Москву для коронации в мае 1896 года мы наблюдали с университетской трибуны, выстроенной недалеко от Тверской заставы. Блестящий кортеж двигался из Петровского дворца (ныне Военно-Воздушная академия) по теперешнему Ленинградскому шоссе, далее вдоль всей Тверской и через Спасские ворота в Кремль. На всём пути шпалерами стояли войска. В кортеже шли и ехали представители сословий, войск, учреждений, гости и представители держав западных и восточных, последние – в своих национальных роскошных костюмах.

Мать царя, его жена, члены царской фамилии – великие княгини и княжны находились в золочёных каретах, кругом стеклянных, заложенных шестёрками белых лошадей. Будущая царица раскланивалась направо и налево, лицо её было всё в красных пятнах – очевидно, она сильно волновалась. Сам царь ехал верхом на белой лошади в полковничьей форме, всё время держа руку у козырька фуражки. Его невзрачная фигура среди блеска кортежа производила какое-то жалкое впечатление. Говорили, что кое-где среди криков «ура», которыми войска встречали царя, слышались и отдельные свисты. Вообще, настроение было уже не таким, какое бывало при обычной встрече Александра III.

Папа был представителем от университета и участвовал в шествии из дворца в Успенский собор, а мама и я смотрели на торжество с площадок колокольни Ивана Великого. После коронации царь и царица в бриллиантовых коронах вышли из собора. Царица, красивая женщина, в небольшой императорской короне, производила хорошее впечатление. И, напротив, громадная бриллиантовая корона царя, надвинутая глубоко на уши, и огромная золотая порфира, которую поддерживали высшие чины государства, как-то подавляли маленькую фигуру императора.

Торжества были испорчены окончательно несчастьем, происшедшим перед самым началом народного гуляния на Ходынском поле. А мнение о царе ещё более ухудшило его равнодушное отношение к этой народной трагедии. Все балы и празднества несмотря ни на что продолжались. В день Ходынки во Французском посольстве состоялся бал, и царь присутствовал на нём, будто ничего не случилось, будто в этот день не погибло несколько тысяч людей, явившихся по приглашению царя на праздник{106}.

Весь май, в связи с коронационными торжествами, гимназисты были свободны. Наша гимназическая компания увлекалась игрой в теннис, впервые появившейся в Москве. Площадка для него находилась в Зоологическом саду, и мы безраздельно ею пользовались. Ходили смотреть иллюминацию Москвы. Зрелище было потрясающим. По вечерам все амбразуры стен Кремля и все архитектурные линии его зданий и соборов были унизаны горящими электрическими лампочками. По улицам пылали «плошки». Делалось это так: на плошку клали фитиль и заливали его салом. Затем плошки расставляли на тумбы, которыми отгораживались тротуары, и зажигали фитиль. И хотя копоти было много, живое пламя плошек украшало улицы. Очень красиво была иллюминирована набережная против Кремля. Там были устроены светящиеся фонтаны – освещённые изнутри струи воды падали в реку и точно растворялись в ней.

Тайное замужество сестры Наташи

В конце сентября 1894 года сестра Наташа обвенчалась с С. А. Макаровым. Родители сильно противились этому замужеству, настаивали на том, чтобы Наташа отложила выход замуж, по крайней мере, до окончания Сергеем Антоновичем университетского курса. Где-то в глубине души родители также надеялись, что если дело затянется, то, может быть, оно и совсем не состоится. И чтобы отвлечь Наташины мысли от этой затеи, зимой предыдущего года папа отвёз её в город Слободской к сестре бабушки Александры Васильевны, которая была игуменьей монастыря.

Папа, мама и я в начале лета ездили по Волге, Каме и Вятке в город Вятку, а оттуда на лошадях в Слободской; погостили у маминых родственников и с Наташей вернулись тем же путём домой – железной дороги из Москвы на Вятку тогда не было. Зимой же папе с Наташей пришлось ехать от Нижнего Новгорода на лошадях 600 вёрст.

Как ни уговаривали Наташу отложить замужество, она от него не отказалась и потихоньку от родителей обвенчалась. В Дмитровском уезде жил священник, рисковавший венчать «краденые свадьбы» – между родственниками или без разрешения родителей невесты. Делал он это, разумеется, за повышенное вознаграждение. Его-то услугами и воспользовались Наташа и С. А. Макаров. Адрес этого сельского священника указывали чиновники духовной Консистории. Очевидно, и они получали от этого некоторый доход.

Наташа продолжала жить с нами, и её замужество выяснилось в конце ноября или в декабре, когда папа вернулся из Петербурга после похорон Александра III.

Так как родители не собирались прощать Наташу, она стала жить в семье Сергея Антоновича. Дома от такого положения у всех было неприятное настроение. Выйти из него помогла Софья Петровна Рубцова, мамина приятельница, в её жизни произошло приблизительно то же самое, что и у Наташи. Перед Страстной неделей, когда папа собирался говеть, исповедоваться и причащаться, Софья Петровна как бы случайно заметила, что он-де как искренний христианин не может причащаться до тех пор, пока не простит Наташу и не благословит молодых. Родителям и самим было тяжело сносить возникшее разногласие. Они поплакали и решили кончить всё по-хорошему; забыв про старые обиды и огорчения, по старинному обычаю – иконой и хлебом благословили молодых. Так был положен конец семейному раздору, длившемуся несколько лет. Наташа с Сергеем Антоновичем стали жить самостоятельной жизнью. Сергей Антонович вскоре начал работать помощником у очень крупного адвоката Дерюжинского, затем и сам сделался присяжным поверенным и вёл крупные гражданские дела, что давало ему хорошее обеспечение. В Дубне папа выстроил им отдельный дом.

На пороге студенческой жизни

В седьмом классе учиться стало гораздо легче: трудные для меня переводы с русского языка на латинский и греческий прекратились, остальные же предметы давались легко. Очень хорошими были математики гимназии. Особенно легко было заниматься у профессора Л. К. Лахтина, он объяснял математику так ясно, что учить дополнительно теорию дома почти не требовалось. Хорошо преподавал и профессор Д. Ф. Егоров, но его мы не любили: он был ещё молодым человеком и по молодости лет – строг и придирчив. Хорошие преподаватели были и по истории. Один из них – знаменитый профессор С. Г. Виноградов, однако мы его не совсем понимали – он не учитывал нашего возраста и брал слишком высокий и серьёзный тон. Гораздо лучше обучал нас также известный педагог – Н. В. Тарасов. Он с необыкновенной ясностью рисовал исторические картины, вполне доступные нашему детскому пониманию.

У нас оставалось времени и погулять, и повеселиться, и музыкой заняться. Семиклассником я уже достаточно хорошо играл концерт Мендельсона. К этому времени сложилась довольно большая и дружная компания, в кругу которой мы проводили практически все свои свободные дни. Мы встречались на катке – на Патриарших прудах, собирались на квартире у нашего товарища Лёни Прозорова. Играли в шарады и устраивали шумные танцевальные вечера. Сестры у Лёни учились в женских гимназиях, и их товарки были нашими постоянными дамами на танцевальных вечерах и в играх.

Излюбленной для всех нас и на катке, и в танцах была очень интересная барышня – М. А. Петунникова: она очень хорошо бегала на коньках и всегда охотно с нами танцевала. Была она старше нас, и нам, естественно, льстило то, что вот взрослая интересная девушка жалует нашу детскую компанию. Надо сказать, отношения среди нас были чисто товарищеские. Никаких романов не возникало, и только один из нас, Котляров, впоследствии женился на Мусе Миллер, также принадлежавшей к нашей компании.

Папе и маме было рекомендовано полечиться боржомскими водами, и в июне 1896 года мы втроём отправились на Кавказ. От этой первой моей поездки туда остались весьма скудные впечатления.

Наступил последний год учения в гимназии. Пора было задуматься, какую избрать специальность и на какой факультет поступать. То, что я непременно должен идти в университет, никакого сомнения раньше как-то не вызывало. Этому имелись веские причины. Во-первых, все мои предки, с прадеда Ефима Петровича{107}, были универсантами. Папа и дедушка Николай Ефимович являлись к тому же профессорами Московского университета. Во-вторых, во все технические и специальные высшие учебные заведения был громадный конкурс и, чтобы рассчитывать на поступление, надо было всё лето упорно заниматься.

Я всегда довольно успешно учился по математике, и у нас в семье установилось мнение, что мне необходимо идти на математическое отделение физико-математического факультета. Специально физического факультета в те годы не было, а специализировались математики на старших курсах. Да и о физике, откровенно говоря, я тогда не думал. В гимназии она была поставлена плохо: мы проходили физику чисто «меловую», без единого опыта. Правда, в течение трех лет, пока она преподавалась в гимназии, мы все же один раз побывали в физическом кабинете, в котором большинство приборов было поломано. И наше филологическое начальство, по-видимому, не считало нужным приводить кабинет в порядок. Поэтому мы в нём больше шалили, чем занимались делом.

Экзамены зрелости завершились благополучно. После них все окончившие – нас было человек 25 – устроили поездку на берег Москвы-реки в Кунцево. Взяли с собой закуски и вина. Кончилось тем, что большинство с непривычки лежало в бесчувственном состоянии. Я был относительно в порядке и насилу уговорил и дотащил до дому своего товарища Недёшева. Родители были в Дубне. Я привёз Недёшева к себе и уложил его спать в папином кабинете. Ничего слишком неприятного, конечно, не случилось, и всё же наше празднование оставило в душе нехороший осадок, будто бы мы такой большой момент в жизни, как окончание гимназии, отпраздновали глупо.

К 15 июля надо было подавать прошение о приёме в университет. И тут у меня возникло сомнение – идти ли на математическое отделение? С детства меня окружали врачи – профессора медицинского факультета. Их преподавательская деятельность и лечебная работа казались мне ясными и привлекательными. Два моих ближайших товарища – Недёшев, сын университетского казначея, и Кезельман, сын секретаря Правления университета, уверенно подавали на медицинский факультет. Правда, и на математическое отделение из наших подало человек шесть, из них близкий мне – Полозов.

Что делать? Я спросил у папы, и он дал мне совет, за который я был ему благодарен всю жизнь. Он сказал мне, чтобы я занимался математикой. Совета отца я послушался, но о физике по-прежнему не думал.

Вскоре папа встретил бывшего профессора Московского университета знаменитого астронома Бредихина. Тот поинтересовался, на какой факультет я поступил. А узнав, что на физико-математический, заметил: «Посоветуйте сыну заниматься физикой. Физиков постоянно не хватает, и потом эта специальность всегда даст кусок хлеба». Возможно, на окончательный мой выбор повлияло и это мнение. Во всяком случае, с первого же курса я стал внимательно присматриваться к физике и уже на втором курсе постарался попасть в физическую лабораторию. Тогда она была очень маленькой, и прохождение для всех студентов физического практикума не считалось обязательным. Так я стал заниматься и специализироваться по физике.

В практикуме я впервые встретил Петра Николаевича Лебедева. Я называю его своим незабываемым учителем. Таким этот замечательный человек, педагог и учёный остался на всю жизнь и для меня, и для других его учеников{108}.

Часть вторая (1897–1900)

Студент Московского университета

Итак, с осени 1897 года я – студент Императорского Московского университета физико-математического факультета первого курса математического отделения.

В отличие от нынешних студентов у нас имелась форма. На занятия надевался двубортный сюртук тёмно-зелёного, почти чёрного сукна с сине-голубым воротником или серая рабочая тужурка с голубыми петлицами. В торжественные дни и для балов полагалась другая форма – однобортный мундир с шитым золотым воротником (этого одеяния у меня не было). Летом студенты носили белый двубортный китель. Его я купил себе, кажется, в день последнего экзамена зрелости. За обедом, который мама устраивала по случаю нашего окончания гимназии, и на котором присутствовали мои ближайшие товарищи, я сидел уже в новом студенческом кителе.

Верхнее студенческое платье состояло из летнего пальто такого же цвета, что и сюртук. Зимой – то же самое пальто, только с барашковым воротником. Полагалась и так называемая «николаевская шинель» – учреждение серого сукна, громоздкое, с большой пелериной, а зимой – с бобровым воротником. Надевалась она внакидку, как дамская ротонда, или на один рукав. Мама, любившая меня баловать и наряжать, потребовала, чтобы я сшил себе такую шинель, уверяя, что она необходима в холодное время. На самом же деле теплее, чем в обычном зимнем пальто, в ней не было, так как она торчала во все стороны и отовсюду поддувало. Надевать же её в оба рукава и подпоясываться за неимением застёжек не разрешалось. На всех без исключения студенческих одеждах сверкали золотые пуговицы с государственными гербами. А при сюртуке и мундире надевалась шпага. Такая форма была введена после принятия устава 1884 года. Ранее студенты единой формы не имели.

Вводя единую студенческую форму, министерство, по-видимому, полагало, что если студенты будут в неё одеты, то легче станет бороться со студенческими беспорядками, которые возникали по разным политическим и внутриуниверситетским поводам. Вряд ли эта мера оправдала себя. С раннего детства я был свидетелем многих студенческих беспорядков. Об одном хочется вспомнить особо.

Инцидент с инспектором Брызгаловым

Событие это произошло в начале 90-х годов{109}, когда я был молоденьким гимназистом. Инспектором студентов в то время являлся Брызгалов. В отличие от многих своих коллег он был близок с тайной полицией. Его агенты, доносившие о всех разговорах и настроениях, имелись и в самой студенческой среде. Вероятно, к неугодным студентам Брызгалов применял и соответствующие меры воздействия. Во всяком случае его сыскная деятельность не была секретом ни для студентов, ни для преподавателей университета. Но наступил день, когда студенты решили выжить Брызгалова, дав ему публично пощёчину{110}. Исполнителя смелого замысла выбрал жребий. А осуществить задуманное предполагалось на студенческом концерте в Колонном зале Благородного собрания (так назывался прежде Дом Союзов).

Мы сидели на хорах почти над эстрадой, и нам хорошо был виден первый ряд партера, где среди прочих гостей находился и попечитель учебного округа граф Капнист. И вдруг во время выступления мы слышим – точно кто ударил в ладоши. Брызгалов, прикрывши щёку рукой, тут же встал и быстрым шагом прошёл по среднему проходу партера, наклонился к Капнисту и что-то ему сказал. Они оба покинули зал.

Оказалось, что студент, которому выпал жребий, намазав предварительно руку сажей, так сильно ударил Брызгалова по щеке, что звук услышали во всём зале. На лице инспектора остался отчётливый сажевый отпечаток. Смельчака (к сожалению, забыл его фамилию{111}) здесь же арестовали агенты Брызгалова. Однако шума особенного тогда не произошло, и концерт закончился благополучно.

Наутро студенты собрались во дворе старого университета и в знак протеста против ареста товарища объявили забастовку. Ворота на Никитскую сейчас же заперли (мне они хорошо были видны из окна передней нашей квартиры) и никого на улицу не выпускали, а со стороны улицы стояли полиция и казаки. Около самих ворот находился маленький дом смотрителя университета[1], и у его подъезда лежала поленница отличных дров. После неудачной попытки отворить ворота студенты поняли, что попали в ловушку, и в полицию и казаков полетели поленья. Ощутимого вреда они, конечно, никому не причинили, тем не менее, вся поленница была выброшена на улицу.

Студенческие беспорядки, однако, продолжались недолго. Среди забастовщиков начались аресты. А студента, который дал инспектору пощёчину, отдали в солдаты. И всё же цели своей студенты добились – Брызгалову пришлось выйти в отставку. Вероятно, он нашёл работу по тайной полиции или по другой подходящей для него должности.

Все эти события относятся к тем временам, когда студенческую жизнь я наблюдал из окна нашей квартире, а разговоры о ней слышал из бесед старших. Но и в мою студенческую пору беспорядки в среде учащейся молодёжи не затихали, приобретая иногда более резкие формы.

Должность инспектора студентов, несмотря на студенческие волнения, оставалась в штатном реестре университета. В 1897 году, когда я поступил в университет, инспектором был очень хороший человек – физик Давыдовский, позже профессор Высших женских курсов (затем II Государственного университета). Перед началом занятий все новые студенты должны были представляться инспектору. Самая процедура представления проходила весьма торжественно. Являться полагалось в форменном сюртуке и непременно при шпаге. Но так как далеко не все студенты имели собственную шпагу, то служитель, стоя у кабинета инспектора, предлагал её нуждающимся напрокат за 10 копеек.

Приведя себя в должный вид, студенты по одному заходили в кабинет, приближались к стоявшему возле письменного стола Давыдовскому и рекомендовались, называя фамилию и факультет. Инспектор брал со стола экземпляр

«Правил для студентов» и, передавая его студенту, говорил: «Прошу прочесть и исполнять». Так, по крайней мере, происходило представление моё и моих ближайших товарищей.

Мои учителя и наставники – профессора Московского университета

Первыми моими профессорами были люди, разные по характеру, привычкам и наклонностям, но, безусловно, одарённые учёные, чьи научные труды были широко известны не только на родине, но и за границей. Отдельные эпизоды, касающиеся жизни и деятельности этих неординарных личностей, свежи в моей памяти до сих пор.

Деканом физико-математического факультета был Николай Васильевич Бугаев – ученик моего деда Николая Ефимовича. На первом курсе Николай Васильевич читал введение в анализ и начала дифференциального исчисления; первые три его лекции заключались лишь в том, что он по своей напечатанной брошюре читал нам вслух историческое введение. Это производило странное впечатление, тем более что он держал брошюру не на столе, а за его краем, словно бы хотел скрыть от слушателей, что он читает по печатному. И в дальнейшем его лекции проходили довольно своеобразно. Так, он всегда сидел на стуле и сам на доске ничего не писал – лишь диктовал, а один из студентов записывал сказанное на доске. Причём записывал всегда один и тот же студент, которому за это заранее был обеспечен зачёт. На нашем курсе эту обязанность выполнял наш гимназический товарищ Аркадий Иванович Беляев.

Бугаев в лекциях часто ссылался на своего учителя – Н. Е. Зёрнова{112}, что мне, конечно, было приятно, и дифференциальное исчисление читал, весьма заметно приближаясь к тексту моего деда, изданному в 1842 году{113} (экземпляр этого курса у меня сохранился).

Умный и добрейший человек, крупный учёный, Бугаев обладал вместе с тем многими странностями как в поведении, так и в характере. Например, он постоянно красил свои волосы или, лучше сказать, остатки волос. В понедельник он приходил в университет всегда свежевыкрашенным, причём со следами краски на шее и на руках. К концу недели краска (по-видимому, плохая) выцветала и зеленела. И ему снова приходилось краситься.