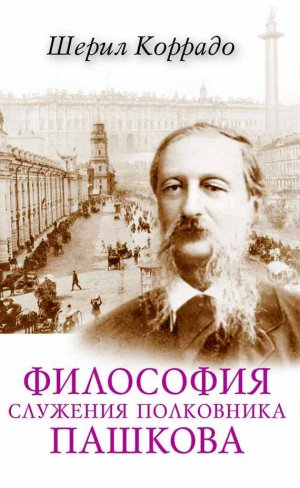

Философия служения полковника Пашкова Коррадо Шерил

Читать бесплатно другие книги:

От Смерти не уйти – или все-таки это возможно? Вдруг совсем рядом, за тонкой гранью сна, находится м...

«Она сидела на камне в десяти метрах от дороги и плакала. Проезжая мимо, Геннадий Цветков ощутил как...

«Лес начинался сразу за оградой лицея. Толстенные, вполобхвата, покрытые красноватой корой стволы во...

«Развевающиеся на ветру лохмотья едва прикрывали спину оборванца. Пустырник содрогнулся от омерзения...

«Всем нужна забота.Добрейшая Нерва деликатно постучалась и, не дожидаясь ответа, вошла. Не поленилас...

«…Юкка вошла в кабинет. На щеках девушки проступал сигнальный румянец.– Я опоздала, – сообщила она у...