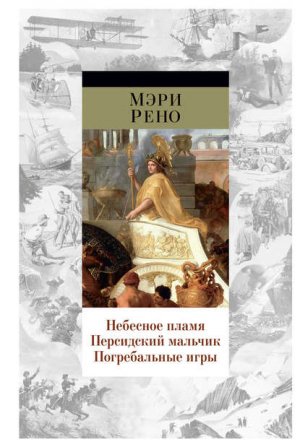

Небесное пламя. Персидский мальчик. Погребальные игры (сборник) Рено Мэри

– Мы все напились. Потом ты пожалеешь…

Барахтавшийся в их объятиях Александр процедил сквозь зубы:

– Кажется, так кончил Дарий. Еще немного – и вы принесете веревки.

Его разумом овладел какой-то злой бог, подумал я. Нет, это не просто выпитое вино; его надо спасать. И подбежал к извивавшемуся клубку людей:

– Александр, с Дарием было иначе. Это твои друзья, они не желают тебе худа.

Полуобернувшись на мой голос, Александр непонимающе переспросил:

– Что?

Гефестион фыркнул:

– Поди прочь, Багоас, – с раздражением, подобным тому, с каким обращаются к ребенку, требующему внимания в самый неподобающий момент.

Наконец Птолемей довел Клита через всю залу до дверей и остановился распахнуть их. Готовый броситься обратно, Клит едва не вырвался, но Птолемей всегда имел крепкую хватку. Оба пропали из виду, двери затворились за ними. Тогда с видимым облегчением Гефестион произнес:

– Он ушел. Теперь он тебя не слышит. Не выставляй себя на посмешище, успокойся и сядь.

Они разжали объятия.

Александр запрокинул голову и испустил пронзительный вопль на македонском наречии. Снаружи в залу вбежало несколько воинов. Царь призвал охрану.

– Трубач! – крикнул Александр. Тот шагнул вперед: в его обязанности входило каждую минуту быть подле царя. – Общая тревога!

Воин медленно поднял инструмент, не спеша сигналить. Тревога подняла бы на ноги всю армию. Со своего поста он видел практически все, что произошло в зале. Стоявший позади царя Гефестион сделал ему знак: «Нет».

– Труби же! – настаивал Александр. – Ты что, оглох? Общая тревога!

Снова воин поднес к губам трубу. Перед собою он видел глаза пяти или шести полководцев, молча взывавших: «Не надо». Он опустил инструмент, и Александр наотмашь ударил воина по лицу.

– Александр! – вскричал Гефестион.

Какое-то время царь молчал, словно бы приходя в себя. Наконец он обронил широко разинувшим рты стражникам:

– Ступайте на свои посты.

Бросив на него встревоженный взгляд, трубач последовал за товарищами.

Когда спор еще только начинал разгораться, персы тихонько ушли, принеся свои извинения управителям двора. Вечно любопытствующие греки оставались куда дольше, но и они скрылись – уже без церемоний, – стоило Александру позвать стражу. Теперь в зале оставались одни македонцы; позабыв собственные распри, они пялились друг на друга, подобно крестьянам, затеявшим потасовку за оградой своего поселения и устрашившимся близкой вспышки молнии.

Я подумал: «Они должны пропустить меня. Александр услышал, когда я назвал имя Дария. Пусть делают что хотят, но я проберусь к нему».

Но теперь царь был свободен и, пошатываясь, брел по пиршественной зале, взывая к Клиту так, как если бы тот был еще здесь:

– Все эти раздоры в лагере – твоих рук дело!

Он прошел рядом, даже не заметив меня; я же не стал задерживать его. Как мог я схватить царя за руку на виду у стольких людей? И без того вечер был полон непристойности. Но он хотел покарать дерзкого грубияна собственными руками, вместо того чтобы послать за палачом! Какому еще царю, кроме воспитанного в Македонии, может прийти в голову что-то подобное? Все и так было хуже некуда – и без того, чтобы на виду у всех за руки царя цеплялся его персидский мальчик! Быть может, разницы уже и не было б или же (как мне кажется) Александр оттолкнул бы меня, так и не услышав… Но даже теперь я просыпаюсь порой в ночи и думаю о том давно прошедшем дне.

Как раз в это время Птолемей, тихо проскользнувший внутрь через двери, предназначенные для слуг, шепнул остальным:

– Я вывел его за пределы цитадели. Там он должен остыть.

Царь все еще взывал: «Клит!» – но я уже успокоился. Он просто напился и хочет разбить кому-нибудь физиономию, думал я. Скоро это пройдет. Я посажу его в хорошую горячую ванну и выслушаю все, что он скажет. Потом Александр проспит до завтрашнего полудня и вновь проснется самим собой.

– Клит, где ты?

Едва Александр подошел к дверям, они распахнулись настежь. Там стоял Клит, краснолицый и запыхавшийся. Должно быть, он помчался обратно, едва Птолемей оставил его.

– Вот тебе Клит! – рявкнул он. – Здесь я!

Он явился, чтобы оставить за собой последнее слово. Оно слишком поздно пришло ему на ум, и Клиту не хотелось отказываться от столь веского довода в свою пользу. Самой судьбой ему было предначертано исполнить свое желание.

Из-за его спины в проем дверей нерешительно заглядывал стражник, робостью подобный грязному псу. У него не было приказа не впускать полководца, но ему не понравилось состояние Клита. Воин стоял за спиною нахала, сжимая свое копье, послушный долгу и готовый к действию. Александр же, не успевший сделать и шагу, ошеломленно уставился на неугомонного спорщика.

– Послушай, Александр. «Когда трофей у эллинов…»[96]

Даже македонцы знают наизусть Еврипида. Я бы сказал даже, любой из находившихся там, кроме меня, мог бы завершить эту знаменитую цитату. Смысл ее в том, что победа – дело рук воинов, но именно полководцам достается вся слава. Не знаю, собирался ли Клит читать до конца.

Белый вихрь метнулся к дверям и развернулся снова. Послышалось мычание, похожее на последний крик быка, умирающего под ножом мясника. Клит обеими руками схватился за древко поразившего его прямо в грудь копья; корчась, упал с хриплым вздохом, вытянулся в агонии. Его рот и глаза распахнулись.

Все произошло столь быстро, что мне даже показалось, будто смертельный удар нанес ему страж: копье принадлежало ему.

Тишина, растекшаяся по огромной зале, сказала мне правду.

Александр встал над телом, глядя вниз. Недоуменно позвал: «Клит?» – но мертвец просто взирал на него с полу. Тогда царь ухватился за древко и потянул. Когда оно не пожелало выйти из раны, я увидел, как Александр начал было привычное воину движение – наступить на тело и попытаться снова. Вздрогнув, он остановился и потянул опять. Оно резко вышло и, залитое кровью, запятнало одежды Александра. Медленно он развернул копье острием к себе и упер его тупым концом в пол.

Птолемей всегда уверял, что это ничего не значило. Я знаю только, что сам я вскричал: «Нет, господин!» – и вырвал копье из рук Александра. Я застал его врасплох, как он сделал это со стражником. Кто-то потянулся за оружием и убрал его подальше от глаз; Александр же опустился на колени рядом с телом и ощупал грудь Клита, после чего накрыл ему лицо своими окровавленными ладонями.

– О боже! – медленно выдохнул Александр. – Боже, боже…

– Идем отсюда, Александр, – шепнул ему Гефестион. – Тебе нельзя здесь оставаться.

Птолемей и Пердикка помогли ему подняться. Сперва он сопротивлялся, все еще пытаясь найти в трупе признаки жизни. Потом ушел с ними, двигаясь словно во сне. Его лицо в кровавых потеках было страшно, и собравшиеся кучками македонцы взирали на него с ужасом, когда царь проходил мимо. Я поспешил вослед.

У двери в его комнату стоявший на часах юноша бросился вперед, спрашивая:

– Не ранен ли царь?

Птолемей отвечал ему:

– Нет. Твоя помощь не надобна.

Попав внутрь, Александр рухнул на кровать вниз лицом – прямо, как и был, в запятнанном кровью одеянии.

Я заметил, что Гефестион озирается, и догадался, что он ищет. Намочив губку, я подал ему. Потянув Александра за рукава, Гефестион смыл кровь с его ладоней, а после очистил и лицо, поворачивая голову царя сначала в одну сторону, затем – в другую.

– Что ты делаешь? – вопросил Александр, отталкивая его руки.

– Смываю с тебя кровь.

– Вряд ли получится. – Александр протрезвел. И успел осознать содеянное. – Убийство, – произнес он.

Снова и снова царь повторял это, словно пытаясь выучить трудное слово на чужом языке. Александр сел на кровати. Его лицо не стало чище усилиями Гефестиона. Я послал бы за горячей водой, легонько прошелся губкой и сделал бы все как нужно.

– Уходите, все вы, – сказал царь. – Мне ничего не надо. Оставьте меня одного.

Переглянувшись, друзья Александра повернулись, чтобы выйти. Я ждал, чтобы позаботиться о моем господине, когда пройдет его первая печаль.

Гефестион поманил меня за собой:

– Идем, Багоас, ему сейчас никто не надобен.

– Я и есть «никто», – ответил я. – Позвольте мне приготовить ему постель.

Я шагнул к кровати, но Александр повторил свое «уходите все», и мне тоже пришлось выйти. Если б Гефестион держал рот закрытым, я бы тихонечко посидел в углу, пока Александр не забыл бы обо мне. Потом, уже ночью, когда жизненные соки текут медленнее, он не стал бы противиться моей помощи. Друзья царя даже не накрыли его простыней, а ведь ночи были холодными!

Все трое ушли, тихо переговариваясь меж собою. Добравшись до собственной комнаты, я не стал раздеваться – на тот случай, если Александр позовет меня. Я прекрасно понимал, что, допустив такое страшное унижение, царь никого не может сейчас видеть. Мое сердце истекало кровью за него. Мы многому научили Александра в Персии, и потому он ощущал свой позор. По сравнению с происшедшим сегодня тот случай, когда Набарзан попросил Дария сойти с трона, дабы на время уступить его Бессу, был образцом придворного этикета.

Я вообразил себе человека, подобного Клиту, оскорбляющим великого царя в Сузах, если такое вообще возможно представить. Царь просто пошевелил бы пальцем, и появились бы люди, чьей заботой и было охранять его покой. Преступника мгновенно уволокли бы прочь, зажав ему рот ладонью; пир продолжался бы своим чередом, и лишь на следующий день, когда царь успел бы отдохнуть, он не спеша выбрал бы для обидчика заслуженную им смерть. Все было бы сделано тихо и достойно. Царю ни о чем не пришлось бы беспокоиться; ему стоило только шевельнуть рукою!

Я думал, Александр понимает, что навлек на себя немалый позор перед греками и даже персами; что своим необдуманным поступком потерял бездну уважения. Ему нужно помочь и напомнить о его величии. Среди всех напастей царя вовсе не следует оставлять одного!

В мертвый час уже после полуночи я в одиночестве отправился к его комнате. Телохранитель у двери смотрел на меня не двигаясь. Из-за двери до меня доносился протяжный вой Перитаса, и я понимал, что Александр, конечно же, плачет.

– Впусти меня, – попросил я стража, – царю нужны мои услуги.

– Нет, ты не войдешь сюда. И никто другой. Таков мой приказ.

Этот юноша, Гермолай, никогда не давал мне повода усомниться в его мнении насчет евнухов. Он рад был не впускать меня и вовсе не сострадал печали моего господина. Звуки плача разрывали мне сердце; теперь я отчетливо слышал их.

– Ты не имеешь права не впустить меня, – сказал я. – Ты ведь знаешь, я-то могу войти.

В ответ Гермолай молча перегородил дверь своим копьем; о, с каким наслаждением я вонзил бы в него нож! Вместо этого я вернулся к себе в комнату и до утра не сомкнул глаз.

Когда стража сменилась, где-то между зарею и восходом, я отправился туда снова. Теперь у двери стоял Метрон. Я сказал:

– Царь будет ждать меня. Никто не служил ему со вчерашнего вечера.

Этот юноша был здравомыслящим человеком и позволил мне войти.

Александр лежал, запрокинув лицо, взирая на потолочные брусья. Кровь на его одеянии высохла, обретя ржавый оттенок. Царь так и не позаботился о себе, даже не натянул покрывала! Взгляд его был неподвижен, словно взор мертвеца.

– Аль-Скандер, – позвал я. Глаза его медленно повернулись на мой голос, и в них было пусто – ни радости, ни раздражения. – Аль-Скандер, уже почти утро. Ты слишком долго печалился.

Я положил ладонь на его брови, и он позволил ей лежать там достаточно, чтобы я не почувствовал пренебрежения. Затем он отодвинулся.

– Багоас. Ты не позаботишься о Перитасе? Он ведь не сможет сидеть тут взаперти.

– Конечно, только после того, как позабочусь о тебе. Если ты снимешь с себя это и искупаешься, ты еще успеешь немного поспать.

– Пусть он пробежится рядом с твоим конем, – сказал Александр ровным голосом. – Ему нужно размяться.

Пес вскочил на ноги и прыжками бросался от меня к лежащему Александру, исполненный муки. Он уселся, когда я приказал ему, но не переставая крутил головой.

Я умолял:

– Сейчас принесут горячую воду. Давай снимем с тебя эту грязную одежду. – Я надеялся, это сработает, ведь Александр так любил быть чистым.

– Я сказал, мне ничего не нужно. Возьми собаку и уходи.

– О господин мой! – вскричал я. – Как можно казнить себя за смерть такого ничтожества? Даже если не следовало опускаться до этого, ты все равно поступил хорошо.

– Ты не понимаешь, что я натворил, – отвечал он. – Откуда тебе знать? Не беспокой меня сейчас, Багоас. Мне ничего не нужно. Возьми поводок Перитаса; он лежит на окне.

Сначала пес оскалился на меня, но Александр поговорил с ним, и тот смирился. У двери уже стояли три кадки с горячей водою, а раб поднимался по лестнице с четвертой. Мне ничего не оставалось, кроме как отослать воду обратно.

Метрон озабоченно шагнул от двери и тихо спросил меня:

– Неужели он вообще ничего не хочет?

– Нет. Только чтобы я позаботился о собаке.

– Он принял случившееся близко к сердцу. Оттого, что убил друга.

– Друга? – Должно быть, я вытаращил глаза, как последний дурак. – Да знаешь ли ты, что сказал ему Клит?

– Ну, он все-таки был ему другом, еще с детства. Клит всегда говорил очень прямо… Ты не поймешь, пока сам не поживешь в Македонии. Разве ты не знаешь, что ссоры друзей – самые горькие?

– Правда? – переспросил я, не имея о том ни малейшего представления, и повел измучившуюся собаку на воздух.

Дав Перитасу вволю побегать, я весь день ходил подле закрытой двери. В полдень я видел, как Александру принесли еду – и унесли нетронутой. Позже явился Гефестион. Я не слышал, о чем он говорил (из-за стражника у двери), но расслышал возглас Александра: «Она любила меня, как родная мать, а я так ответил на ее любовь!» Должно быть, он имел в виду свою няню, сестру Клита. Гефестион вскоре вышел. Спрятаться было негде, но и увидев меня, он ничего не сказал.

Царь отослал хороший горячий ужин, так и не притронувшись к блюдам. На следующее утро, совсем рано, я принес ему напиток из вина, яйца, молока и пряностей, чтобы дать ему хоть немного сил. Но на часах стоял новый страж, и он не впустил меня. Царь пролежал, постясь, весь тот день.

После того к нему начали приходить наделенные властью люди, упрашивавшие Александра позаботиться о себе. Даже философы явились читать ему свои нравоучения. Я не мог поверить своим глазам, когда они послали к царю Каллисфена. Быстро поразмыслив, я вошел по пятам за ним. Уж если этот человек может войти, то я-то и подавно. Мне хотелось посмотреть на воду для питья; я помнил, что в кувшине ее было совсем немного.

Ее оказалось ровно столько же, сколько было и ранее – всего лишь четверть кувшина. За два дня Александр не сделал ни глотка, и это при той жажде, которую мужчина испытывает после вина!

Я присел в углу, слишком расстроенный, чтобы слушать Каллисфена. Кажется, он постарался быть по-своему полезным, заявив, что раскаяние почти снимает грех. На мой взгляд, одно присутствие философа и то, как он держался, было способно оскорбить; но Александр выслушал его не перебивая, а в конце сказал, что ничего так не хочет, как побыть в одиночестве. Как я и уповал, мне удалось остаться незамеченным.

Но в это время вошел Анаксарх, спросивший у Александра, отчего он лежит тут в скорби, когда властелин мира имеет полное право поступать так, как ему хочется. Царь и этого выслушал с терпением, хотя в его состоянии даже стрекот кузнечика должен был казаться утомительным шумом. Затем, уже собравшись уходить, глупец Анаксарх надумал прибавить:

– Вот, пусть сидящий здесь Багоас накормит тебя и приведет в достойный вид.

Так я был замечен и отослан прочь вместе с софистом. Все мои старания пошли прахом.

Пришел третий день; ничто не изменилось. Новости уже успели обежать лагерь. Люди не шатались по городу, но мололи языками в своих шатрах или же сидели группками напротив дворца, то и дело посылая узнать о настроении царя. Совсем не обязательно долго жить среди македонцев, чтобы догадываться – они частенько убивают друг дружку в пьяных драках после пирушек; прошло немало времени, прежде чем состояние царя стало их беспокоить. Но простые воины знали на собственном опыте: чего Александр хотел, того он непременно добивался. И сейчас они начинали бояться, что он желает смерти.

Я полночи провел, мучимый тем же страхом.

С радостью смотрел я на то, как в комнату Александра входит врачеватель Филипп. Хотя это случилось еще до моего появления в лагере, я уже слышал рассказ о том, как очень больной царь доверился ему и выпил принесенное Филиппом снадобье, только что прочитав послание Пармениона, предупреждавшее, что этот человек подослан Дарием отравить его. Александр протянул письмо лекарю и, пока тот читал, проглотил напиток… Но вскорости Филипп вышел от царя, покачивая головою.

Я должен попасть внутрь, думалось мне. С собою я взял пару золотых статеров, чтобы подкупить охрану. Если б страж попросил кувшин моей крови, я отдал бы и его.

Едва я приблизился, чтобы заговорить с ним, дверь открылась, и вышел Гефестион. Я шагнул в сторону, но он сказал мне:

– Багоас, нам нужно поговорить.

Он вывел меня вниз, в открытый дворик, подальше от стоков карниза. Только тогда Гефестион попросил:

– Мне бы не хотелось, чтобы ты входил сегодня к царю.

Из-за немалой власти, которой он был облечен, я постарался сдержать гнев. Что, если соперник попытается отослать меня прочь от господина?

– Разве не сам царь должен приказывать? – спросил я, еле стерпев захлестнувший мое сердце ужас.

– Истинно так.

С удивлением я увидел, что и Гефестион старается сдержаться. Чего он боится? И от кого исходит опасность – от меня?

– Если Александр пошлет за тобою, никто не станет противиться. Но держись подальше, пока это не случится.

Слова Гефестиона потрясли меня. Признаться, я был лучшего о нем мнения.

– Он убивает себя, но ежели его спасут – не все ли равно, кто это сделает? Мне все равно.

– Нет, – медленно проговорил он, взирая на меня с высоты своего роста. – Нет, по-моему. – Он все еще говорил со мною словно с докучливым дитятей, уже прощенным за шалости. – Сомневаюсь, что он убьет себя. Александр вспомнит о предначертании… Ты понимал бы, сколь он вынослив, если бы служил рядом с ним. Он и не такое выдержит.

– Человек не может обходиться без воды, – шепнул я.

– Что? – резко переспросил Гефестион. – У него есть вода, я сам видел.

– Ее в кувшине ровно столько же, как и в первую ночь, когда ты выгнал меня…

Подумав, я добавил:

– Я приглядываю за подобными вещами, когда мне позволяют это делать.

Гефестион сдержался и на сей раз.

– Да, он обязательно напьется, я постараюсь уговорить его.

– Но не я? – Теперь я сожалел, что не отравил этого человека в Задракарте.

– Нет. Потому что ты войдешь туда и скажешь, что великому царю позволено все.

Я собирался сказать нечто совсем другое, и уж в любом случае это никак не касалось Гефестиона.

– Воистину это так. Царь есть закон.

– Да, – удовлетворенно ответил Гефестион. – Так я и знал, что ты скажешь ему что-нибудь в этом роде.

– Почему нет? Кто окажет царю уважение, если предатели безнаказанно плюют ему в лицо? В Сузах человек, подобный Клиту, молил бы бога о той смерти, какую получил он.

– Не сомневаюсь, – сказал Гефестион.

Я вспомнил о криках Филота, но не стал напоминать о них, а лишь промолвил:

– Конечно, если б царь оставался собою, он не стал бы пятнать руки. Теперь он понял это.

Гефестион глубоко вдохнул сквозь зубы, словно бы с трудом сдерживаясь от того, чтобы размозжить мне голову.

– Багоас, – медленно заговорил он, – я знаю, что великий царь волен поступать, как ему хочется. Александр тоже это знает. Но он также помнит и о том, что он – царь македонцев, который не может преступить общий для всех закон. Он не может убить македонца – своими собственными руками или любыми другими, – пока за это не проголосует ассамблея. Вот о чем он забыл.

Мне вспомнились слова Александра: «Ты не понимаешь, что я натворил».

– Не в нашем обычае, – сказал я, – так рано предлагать вино. Подумай, как его оскорбили!

– Я был там. Я знал отца Александра… Но это сейчас не важно. Царь преступил первый закон Македонии. Не сдержался. Этого он не может простить себе.

– Но, – вскричал я, – он должен простить! Иначе он умрет.

– Разумеется, должен. Как ты думаешь, чем сейчас заняты македонцы? Они созывают ассамблею, чтобы судить Клита за измену. Они приговорят его, и тогда смерть Клита станет законной. Простые воины придумали это: они хотят, чтобы Александр простил себя.

– Но, – мой голос дрогнул, – неужели ты сам не хочешь того же?

– Хочу. – Гефестион старательно выговаривал слова, будто я мог не понимать греческий. – Да, но меня беспокоят условия, на каких он может на это согласиться.

– А меня беспокоит только он сам, – ответил я.

Внезапно он закричал на меня, словно сотник – на непутевого воина:

– Глупый мальчишка! Да у тебя есть хоть капля мозгов? – Прежде он говорил со мною тихо, и от крика я отшатнулся, словно от удара. – Неужели ты до сих пор не заметил, – возвышаясь надо мной, Гефестион бросал слова вниз, уперев сжатые кулаки в бока, – что Александр ценит любовь своих воинов? Да или нет? Теперь подумай: эти люди – македонцы. Если ты до сих пор не сообразил, что это значит, тогда ты должен быть глух и слеп. В Македонии любой свободный человек имеет право поговорить со своим вождем с глазу на глаз; любой свободный человек – или вождь – может говорить с царем. И вот что я тебе скажу: они, эти люди, прекрасно понимают, что Александр убил Клита в пылу гнева, это могло произойти с любым из них. Но если бы царь хладнокровно казнил его на следующий день, это уязвило бы их права, одинаковые для всех свободных людей, и их любовь к нему дрогнула бы. Если и ты любишь его, никогда не говори Александру, будто он стоит выше закона.

Говоря это, Гефестион понемногу остывал, и я ответил:

– Но Анаксарх уже говорил ему это.

– То Анаксарх! – Гефестион пожал плечами. – Но тебя он может и послушать.

Должно быть, эти слова дались Гефестиону с трудом. Мне надо было ответить той же искренностью:

– Я понимаю и готов признать, что тебе виднее. Ничего такого я не скажу, обещаю. А теперь могу ли я видеть его?

– Не сейчас. Я вовсе не сомневаюсь в твоем слове, но пока ему лучше будет побыть с македонцами.

Сказав это, Гефестион повернулся и пошел прочь. Он взял с меня обещание, так ничего и не оставив взамен. Я никогда не рвался к власти, как некоторые другие евнухи; меня влекла одна лишь любовь. И теперь я наконец понял, чего стоит власть. У Гефестиона она была. Если бы ею обладал и я, кому-то пришлось бы впустить меня к господину.

Весь тот долгий день я ходил к стражнику на часах спросить, поел ли и выпил ли царь хоть что-нибудь. Ответ оставался прежним: «Александр сказал, ему ничего не нужно».

Воины судили Клита и объявили его изменником, справедливо преданным смерти. Как можно остаться глухим к такому доказательству любви? Но даже это никак не тронуло Александра. Неужели он и вправду считал, что убил друга? Я вспомнил о дурном знамении с овцами и то, как Александр приказал принести жертву для Клита, дабы обеспечить тому безопасность. Кроме того, царь сам пригласил Клита прийти и разделить с ним спелые яблоки…

Солнце поднялось к зениту; солнце опустилось вниз. Сколько еще солнц?

Я просидел в своей комнате, пока не наступила кромешная тьма, из опасения, что Гефестион увидит меня. Когда все уснули, я взял кувшин со свежей родниковой водою и чистую чашу. Все будет зависеть от того, какой именно страж стоит сейчас у дверей. Бог был милостив ко мне. В ту ночь там стоял Исмений, всегда хорошо обращавшийся со мной; кроме того, он любил царя.

– Да, войди, – сказал он. – Мне все равно, будут ли меня бранить после. Я и сам заходил, едва только занял пост. Но Александр спал, и я не решился разбудить его.

Сердце мое замерло в груди.

– Спал? Ты слышал его дыхание?

– О да, но он уже почти умер. Войди и постарайся уговорить его.

Дверь отворилась бесшумно. В комнате было темно: Александр погасил ночной светильник. После пламени факела снаружи я поначалу различил лишь очертания тускло мерцавших окон. Но вышла луна, и очень скоро я смог разглядеть спящего Александра.

Кто-то набросил на него покрывало, но во сне Александр наполовину раскрылся. Он все еще был в одеянии с засохшими кровавыми пятнами. Волосы его спутались, а кожа натянулась на скулах. Сколь светловолос он ни был, я разглядел пробивающуюся щетину даже в этой темноте. На столике у кровати стоял наполненный водою кувшин, к которому он даже не прикоснулся. Сухие губы Александра уже потрескались; во сне он пытался увлажнить их, то и дело проводя по ним таким же сухим языком.

Я наполнил чашу. Присев на краешек кровати, я окунул два пальца в воду, и капли стекли прямо на губы Александра. Словно щенок, он облизнул мои пальцы, так и не проснувшись. Так я и поил его, пока не увидел, что Александр пробуждается; тогда я приподнял ему голову и наклонил чашу. Он глотнул воды, глубоко вздохнул и глотнул снова. Я наполнил чашу вновь, и Александр опорожнил ее.

Пригладив ему волосы, я провел ладонью по бровям – Александр не стал отворачиваться. Я не стал упрашивать его вернуться к нам; он уже наслушался подобных речей. Я просто сказал:

– Не прогоняй меня больше. Это разбивает мне сердце.

– Бедняжка Багоас. – Он накрыл мою руку холодной ладонью. – Завтра ты сможешь входить ко мне, когда только захочешь.

Я поцеловал ему пальцы. Он нарушил обет еще прежде, чем сообразил, что делает; теперь его пост завершен. Да, именно теперь, когда я пришел к царю, а не толпы этих самодовольных идиотов, увещевавших его, словно капризного ребенка.

Высунув голову из дверей, я шепнул Исмению:

– Пошли кого-нибудь разбудить повара. Яйцо с медом и вином, да пусть покрошат туда творогу. Спеши, пока царь не передумал.

Лицо стража просияло, и от радости он крепко ударил меня по плечу; будь на его месте Гермолай, он, конечно же, не сделал бы ничего подобного.

Я вернулся к кровати Александра: мне не хотелось, чтобы он уснул прежде, чем прибудет еда, и, проснувшись, вновь заявил, будто ему «ничего не нужно». Но царь и не думал закрывать глаза. Он знал, куда я отходил, и прекрасно понял, о чем я попросил стражника. Он молча ждал свой завтрак, а я говорил ему о всяких мелочах вроде проделок Перитаса, пока Исмений не постучал в дверь. Напиток пах просто восхитительно; я не стал произносить долгих речей, а просто снова приподнял голову Александра. Почти сразу он принял горшочек из моих рук и быстро покончил с едой.

– Теперь поспи, – сказал я ему, – но помни: ты должен послать утром за мною, иначе меня просто не впустят к тебе. Я здесь тайно.

– Сюда впускали достаточно людей, которых я не хотел видеть, – сказал он. – Тебя хочу.

Поцеловав меня, он повернулся на бок. Когда я показал Исмению пустой горшочек, он так обрадовался, что тоже расцеловал меня.

И вот уже на следующий день я искупал, побрил и причесал Александра, и царь опять стал самим собою, разве только очень усталым с виду. Он все еще не выходил из своей комнаты; ему требовалось больше мужества на это, чем на погоню за Дарием при Гавгамелах, а потому, по моим представлениям, он должен был сделать это очень скоро. Прослышав, что Александр больше не постится, воины поздравляли друг друга, ибо это они приговорили Клита. Так было лучше всего, и в душе я тоже поздравил их.

Позже повидать царя пришел жрец Диониса. Он ждал знамения, и бог говорил с ним. Причиною всему случившемуся был гнев бога: в праздничный день Клит оставил жертвоприношение незавершенным (разве не в упрек ему уже посвященные богу животные следовали за ним до пиршественной залы?), а Александр вместо Диониса пожертвовал овец Небесным Близнецам. Поэтому священный гнев божества излился на обоих; зная об этом, теперь никто не смог бы упрекнуть Александра в содеянном.

Я своими глазами видел, что это известие немного успокоило Александра. Не ведаю, почему он выбрал в тот день Диоскуров… Но я помню беседу за роковым ужином: там говорилось – его подвиги превосходят их свершения (и это правда), а потому Александр заслуживает тех же почестей. Догадываюсь, что царь хотел еще один раз попытаться привить своему народу наш, персидский, взгляд на ритуал падения ниц. Кто мог предполагать, что это закончится столь жестоко? Но Дионис жестокий бог. В одной из книг, присланных Александру из Греции, я нашел кошмарную пьесу о нем.

Царь приказал принести грандиозную искупительную жертву. Остаток дня он провел со своими ближайшими друзьями и после этого выглядел уже гораздо лучше. Александр рано отправился спать; его силы подточил не столько пост, сколько нравственное страдание. Когда он лег, я потушил лампу и поставил на столик ночной светильник. Александр взял меня за руку, сказав:

– Прошлой ночью, пока я не проснулся, мне снилось чье-то доброе присутствие.

Я подумал о своей жизни и тоже улыбнулся:

– Бог послал тебе этот сон, чтобы сказать: гнев его прошел. Он отпустил тебя, вот почему ты выпил воду.

– Мне снилось, рядом со мною кто-то есть, кто-то добрый…

Рука его была тепла. Я вспомнил, что вчера она показалась мне холоднее камня, и осторожно сказал:

– Бог воистину покарал нас безумием; я и сам ощутил его. Знаешь ли ты, господин мой, что я зашел одним лишь глазком взглянуть на ваш пир, но, побывав в зале, не удержался – и сам припал к сосуду с вином, словно из-под плетей? А потом видел все словно в горячечном бреду… Бог был с нами в ту ночь! Я повсюду ощущал его присутствие.

– Да, – медленно проговорил Александр. – Да, это странно. Я был сам не свой. Да и Клит тоже. Вспомни, как он вернулся! Бог вел его, как Пенфея, коего обрек на гибель, и заставил его мать принять грех убийства. – Царь знал, что я уже успел прочитать «Вакханок».

– Никто не может остаться самим собой, если бог карает человека безумием. Спи в мире, мой повелитель. Бог простил тебя; он разгневался потому лишь, что ты дорог ему. Твое пренебрежение ранит его больше, нежели чье-то другое.

Я посидел у стены на тот случай, если Александр не сможет быстро уснуть и захочет поговорить. Но он уснул сразу же и лежал спокойно. Я ушел к себе довольный. Что может сравниться с тем, чтобы дать спокойствие тому, кого любишь?

Кроме всего прочего, я сдержал слово, данное Гефестиону.

Глава 17

Бульшую часть того года, да и следующего тоже, мы провели в Бактрии и Согдиане. То была долгая, непростая война. С согдианцами никогда не знаешь, что происходит. В основном они заняты кровной враждой с племенем, живущим поблизости, в укрепленном городе на таком же холме; предметом ссоры могут быть права на источник или какая-нибудь женщина, неведомо когда ушедшая за хворостом и не вернувшаяся домой. Дав клятву, эти люди могут хранить верность Александру только до тех пор, пока он не покорит и соседей. Тогда, если он примет их сдачу и не перережет им глотки, они сами восстанут против него. Спитамен, их лучший полководец, был убит врагами Согдианы; ожидая награды, те послали Александру его голову, но после того им уже нельзя было доверять. Наши воины никогда не оставляли умирающих на поле брани, как бы ни нажимал враг, – только бы их не нашли согдианцы. Любой раненый лишь поблагодарил бы друга за смертельный удар.

Александр неделями пропадал где-то, пытаясь управиться с этими местными стычками. Я скучал по нему и пребывал в постоянной тревоге, но и тогда находил себе утешение: во время погонь, осад или сражений Александр всегда бывал трезв. У него в достатке было доброй воды из горных источников. С путом из его крови изгонялось вино, и царь вновь во многом становился прежним Александром, иногда устраивая ночные беседы с выпивкой, заканчивавшиеся долгим сном; между ними он всегда бывал сдержан. Ужасный урок, полученный в Мараканде, преследовал его до конца дней. Он уже не бывал слаб в отношении вина, не говоря уже о том, чтобы чинить насилие. Даже клеветники не станут отрицать этого.

Человек не столь благородный, наверное, затаил бы на меня обиду, ибо мои глаза видели Александра во гневе и отчаянии. Но царь запомнил лишь то, что я принес ему успокоение. Он никогда не предавал любви.

Однажды ему пришлось снова пересечь Окс; на сей раз сделать это было проще, ибо лодок было достаточно, да и погода смилостивилась. Я с трудом припоминаю переправу, вот только отчетливо помню чудо, случившееся примерно в то же время. Юноши-телохранители едва успели разбить шатер Александра, ибо я заметил разложенные неподалеку вещи, когда услышал восклицания. Прямо рядом с шатром, который стоял почти что на речном берегу, обнаружился темный источник. Рабы сняли пену, чтобы посмотреть, нельзя ли напоить здесь коней, – и оказалось, что источник бьет маслом!

Быстро сыскали Александра, чтобы он взглянул на чудо. Все мы растирали масло по рукам, и оно гладко растекалось по ним. Царь тут же послал за провидцем Аристандром, дабы тот истолковал знамение. Пророк принес жертву и объявил, будто маслом перед состязаниями смазывают свои тела борцы, а потому знамение предвещает будущие трудности, но обильный поток в то же время говорит о победе и благополучии.

С пришествием вечера мы наполнили чудесным маслом один из царских светильников. Оно неплохо горело, хотя и чадило; светильник пришлось выставить наружу. Александр хотел попробовать масло на язык, но я предупредил, что оно может оказаться отравой, не уступающей воде Окса, и он передумал. Леоннат уговаривал нас бросить в источник зажженный факел, дабы посмотреть, что будет, но Александр решительно воспротивился столь нечестивому поступку по отношению к дару богов.

Предсказанные Аристандром трудности не заставили себя ждать. Царь вечно был где-то в горах, и очень часто с весьма малочисленными отрядами, ибо войско было разделено; ему хотелось приучить Согдиану исполнять законы. Он быстро приобрел удивительную ловкость во взятии крепостей на здешних холмах. Наших ушей во множестве достигали рассказы о его стойкости в жару и в холод (Согдиана ни в чем не знает меры), об ужасной буре, вместе с молниями обрушившей на войско Александра и крупный град, а также о страшных морозах, когда воины погибали, охваченные отчаянием и страхом: они замерзали, отстав от остальных в ночном лесу, но Александр сам отыскивал заблудившихся во мраке чащоб, растирал их и заставлял складывать костры. Наконец и он сам присел отдохнуть у огня, когда из леса, пошатываясь, выбрался воин, уже почти не державшийся на ногах от холода и усталости, вообще едва ли соображавший, где находится. Ободрав пальцы, Александр своими руками снял с него заледеневшие доспехи и усадил воина в свое собственное кресло, поближе к огню.

(Царь Птолемей, который был там и все видел собственными глазами, приводит подобные случаи в своей книге, дабы о них узнали и те, что будут жить после нас. Иногда, желая уточнить детали других событий, он посылает за мною – и я рассказываю ему все то, чем, по моему мнению, мог бы гордиться сам Александр. Зная, что я проделал весь путь до Египта с его золотым саркофагом, царь Птолемей в доброте своей нашел для меня местечко при своем дворе. Он говорит громче, чем ему кажется, ибо в последнее время стал немного туговат на ухо – он на двадцать лет старше меня самого, – и порой я слышу, как он тихо, по его мнению, говорит какому-нибудь заморскому гостю: «Взгляни туда. Разве ты не видишь, что сей человек некогда был сказочно красив? Это Багоас, мальчик Александра».)

В лагере я читал труды Геродота, продираясь сквозь трудности языка вместе с Филостратом. Учитель просил извинить его за выбор книги – их у него было немного, – но я успокоил его тем, что для меня не стало новостью поражение, нанесенное Ксерксу в Греции; мой прапрадед воевал вместе с ним.

Мы с Филостратом привязались друг к другу – но только как учитель и ученик, несмотря на все ухмылки Каллисфена. Когда Александр отправлялся воевать, а хроника его свершений бывала доведена до современного состояния дел, философу практически нечем было заняться до тех пор, пока не возвращался царь в сопровождении своих юных телохранителей, которых Каллисфену вменялось обучать. Они были благородного происхождения и когда-нибудь потом сами вполне могли бы повести воинов в битву, поэтому Александр не хотел, чтобы юноши оставались невеждами. Он так и не снял с философа этой обязанности, хотя царь с Каллисфеном давно уже отдалились друг от друга. Лично я считал это чрезмерным великодушием, но, с другой стороны, Александру приходилось учитывать мнение Аристотеля.

В тот момент Каллисфен как раз перебирал свою библиотеку; сквозь распахнутый полог его шатра мы отлично видели многочисленные подставки для свитков. Филострат вошел внутрь и еще разок попытался одолжить одну из книг, дабы я мог почитать греческие стихи. Я слышал брошенное ему твердое «нет», в ответ на что Каллисфен услыхал: если хотя бы один его ученик подает половину тех надежд, что подаю я, тогда его можно считать счастливчиком. Каллисфен в ответ заявил, что его ученики подают надежды в высоком искусстве философии, а не в обычном чтении книг. Филострат спросил: «А умеют ли они читать?» – и вышел. Примерно месяц они с Каллисфеном не разговаривали.

Когда Александр вернулся, я попросил его подарить что-нибудь Филострату: царь любил, когда его о чем-то просили. Не думаю к тому же, что моя история про Каллисфена причинила философу какой-либо вред.