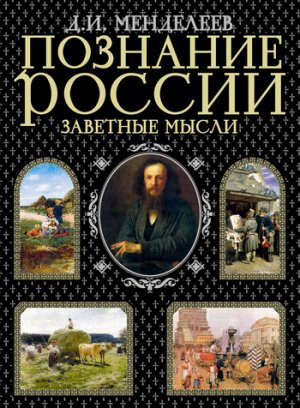

Познание России. Заветные мысли (сборник) Менделеев Дмитрий

Читать бесплатно другие книги:

В монографии рассмотрена типология и исторические реализации властной трансформации как смены идеоло...

Кому под силу предположить, что очаровательная барышня является опытным сыщиком? Ведь на первый взгл...

Новая книга от автора бестселлеров «Вещий Олег» и «Княгиня Ольга»! Захватывающий роман о наших далек...

Сегодня многие маркетологи осознают необратимость изменений, происходящих в маркетинговой среде, и н...

Новый военно-фантастический боевик от автора бестселлера «„Прогрессоры” Сталина и Гитлера»! Продолже...

Дьявол уже посещал сталинскую Москву – в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Теперь настал чер...