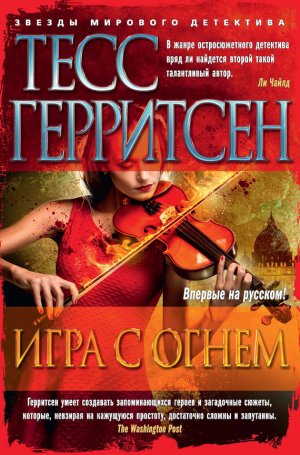

Игра с огнем (сборник) Герритсен Тесс

– История с Джунипером не случайность, – шепчу я.

– Что?

– Она напала на меня, Роб. Напала осознанно.

Его рука замирает на моей голове.

– Может быть, тебе просто показалось. Ей же всего три года. Она слишком мала, она даже не понимает, что сделала.

– Она взяла осколок стекла и вонзила мне в ногу.

– А как осколок оказался у нее?

– Утром я разбила вазу, осколки выбросила в мусорное ведро. Она, видимо, залезла туда и нашла их.

– И ты не видела, как она их доставала?

– Мне почему-то кажется, ты меня в чем-то обвиняешь.

– Я… я просто пытаюсь понять, как такое могло произойти.

– А я тебе говорю о случившемся факте. Она сделала это намеренно. И так мне и сказала.

– Что она тебе сказала?

– Три слова. Она их повторяла снова и снова, нараспев. «Мамочке сделать бо-бо».

Он смотрит на меня как на сумасшедшую, словно я сейчас вскочу с кровати и наброшусь на него, ведь ни одна нормальная женщина не должна бояться своего трехлетнего ребенка. Он отрицательно покачивает головой, не зная, как объяснить сцену, которую я описала. Даже Робу не по силам решить предложенное ему уравнение.

– Зачем? – спрашивает он наконец. – Она сейчас плакала – просилась к тебе, пыталась тебя обнять. Она тебя любит.

– Я больше ни в чем не уверена.

– Когда ей больно, когда ей плохо, кого она зовет? Всегда тебя. Ты – центр ее вселенной.

– Она слышала мой крик. Видела мою кровь и ничуть не испугалась. Я заглянула в ее глаза и не нашла там любви.

Роб не в силах скрыть недоумение – оно написано на его лице, очевидное как божий день. С таким же успехом я могла бы ему сказать, будто у Лили отросли клыки.

– Знаешь, детка, отдохни-ка немного. А я поговорю с медсестрой, спрошу, когда тебя можно забрать домой.

Он выходит из палаты, а я в изнеможении закрываю глаза. От анальгетиков у меня туман в голове, и хочется одного – крепко уснуть, но в отделении скорой помощи вечная суета, все время звонят телефоны, из коридора доносятся голоса. Я слышу поскрипывание колесиков медицинской каталки в коридоре, а вдали в какой-то палате плачет младенец. Судя по звуку, совсем крохотный. Я вспоминаю вечер, когда привезла сюда Лили, ей было тогда всего два месяца, и у нее поднялась температура. Я помню ее горячие, раскрасневшиеся щеки, помню, как она лежала на смотровом столе неподвижная, совершенно неподвижная и безмолвная. Что и испугало меня больше всего – она не плакала. И мое сердце вдруг начинает томиться по ней, по той Лили, которую я помню. Я закрываю глаза и ощущаю запах ее волос, чувствую свои губы на ее покрытом пушком темечке.

– Миссис Ансделл? – раздается голос.

Я открываю глаза и вижу бледного молодого человека рядом с моей каталкой. На нем очки в проволочной оправе и белый халат. На беджике написано «Доктор Эйзенберг», но, кажется, он слишком молод, чтобы быть дипломированным врачом. Судя по его виду, он и школу-то еще не закончил.

– У меня сейчас был ваш муж. Он попросил меня поговорить с вами о том, что случилось сегодня.

– Я уже все рассказала другому доктору – забыла его имя.

– Вы говорите о враче скорой помощи. Он занимался вашей раной. А я хочу поговорить о том, как вы ее получили и почему считаете виноватой вашу дочь.

– Вы педиатр?

– Я врач-стажер, моя специализация – психиатрия.

– Детская психиатрия?

– Нет, взрослая. Насколько я понимаю, вы очень расстроены.

– Ясно, – устало усмехаюсь я. – Дочь вонзает мне в ногу осколок стекла, а значит именно мне требуется психиатр.

– Так и было? Она вас ранила осколком стекла?

Сдвинув простыню, я показываю ему бедро – на рану недавно наложили швы, теперь она забинтована.

– Поверьте, я эти швы не выдумала.

– Я читал записи доктора скорой помощи: у вас серьезная рана. А шишка на лбу – она откуда?

– Упала в обморок. От вида крови мне становится плохо. Кажется, я ударилась головой о журнальный столик.

Он пододвигает к каталке стул и садится. У него длинные ноги и тощая шея, и мне кажется, что рядом со мной примостился журавль.

– Расскажите про вашу дочь Лили. Ваш муж говорит, ей три года.

– Да. Всего три.

– Прежде она ничего такого не делала?

– Был еще один случай. Недели две назад.

– История с котом. Да, ваш муж мне рассказал.

– Значит, вам известна наша проблема. Случай уже не первый.

Врач наклоняет голову, будто я какое-то необычное новое существо, которое он пытается идентифицировать.

– Кто-нибудь, кроме вас, замечал за ней подобное поведение?

Его вопрос настораживает меня. Уж не думает ли он, что тут все дело в интерпретации? И кто-нибудь другой увидел бы что-то совершенно иное? Он вполне естественно считает трехлетнего ребенка невинным. Несколько недель назад я сама бы не поверила, что моя дочь, с которой мы столько обнимались-целовались, способна на насилие.

– Вы ведь не видели Лили? – спрашиваю я.

– Нет. Но ваш муж говорит, у вас очень счастливая, обаятельная девчушка.

– Так и есть. Все, кто ее знает, говорят, какая она прелесть.

– А что видите вы, когда смотрите на нее?

– Она моя дочь. Конечно, я вижу во всех смыслах идеальную девочку. Но…

– Но?

Комок встает в горле, я перехожу на шепот:

– Она другая. Она изменилась.

Он ничего не говорит – делает запись в своем блокноте. Бумага и авторучка – как старомодно, все остальные врачи, с которыми я встречаюсь в последнее время, неизменно пользуются ноутбуками. Почерк у него такой мелкий – будто муравей бежит по бумаге.

– Расскажите, как проходили роды. С осложнениями? С трудностями?

– Роды были долгие – восемнадцать часов. Но все прошло прекрасно.

– А как вы к этому отнеслись?

– Вы имеете в виду, если отбросить в сторону усталость?

– Я имею в виду эмоциональную сторону. Когда впервые ее увидели. Когда впервые взяли на руки.

– Вы спрашиваете, существует ли между нами связь? Хотела ли я ее?

Он смотрит на меня – ждет, когда я отвечу на собственные вопросы. Насколько я понимаю, его вопрос – своего род тест Роршаха, и я повсюду вижу минные поля. Если я скажу что-нибудь неправильное, то стану плохой матерью?

– Миссис Ансделл, – мягко говорит он, – любой ваш ответ будет правильным.

– Да, я хотела дочь! – выпаливаю я. – Мы с Робом много лет хотели ребенка. День рождения Лили – лучший день в моей жизни.

– Значит, вы были рады ее рождению.

– Конечно, я была рада! И… – Я на секунду замолкаю. – И немного испугана.

– Почему?

– На меня внезапно свалилась ответственность за маленького человечка, имеющего собственную душу. Человечка, которого я еще не знала.

– И что вы увидели, когда посмотрели на нее?

– Хорошенькую маленькую девочку. Десять пальчиков на руках, десять – на ногах. Волосиков – почти никаких, – добавляю я с задумчивым смешком. – Но во всем остальном идеальная.

– Вы сказали про человечка с собственной душой, которого вы еще не знаете.

– Ведь новорожденные – чистый лист, никто не знает, что из них получится. Будут ли они тебя любить. А ты можешь только ждать и наблюдать, как они растут.

Он снова делает запись в блокноте. Я определенно произнесла что-то показавшееся ему интересным. О новорожденных и душах? Я ничуть не религиозна и понятия не имею, почему такие слова сорвались с моего языка. Я поглядываю со все возрастающим беспокойством, спрашиваю себя, когда кончится мое испытание. Действие местной анестезии заканчивается, и рана начинает болеть. Пока психиатр неторопливо записывает про меня бог знает что, я проникаюсь отчаянным желанием бежать от неистового сияния ламп.

– И какая, по-вашему, у Лили душа? – спрашивает он.

– Не знаю.

Он смотрит на меня, вздернув брови, и я понимаю, что он ждал другого ответа. Нормальная, любящая мать утверждала бы: у нее нежная, или добрая, или невинная дочь. Мой ответ оставляет открытыми иные, более темные возможности.

– И каким она была младенцем? – спрашивает он. – Животик болел? Проблемы с кормлением или сном не возникали?

– Нет, она почти не плакала. Всегда такая довольная, всегда улыбчивая. Всегда хотела обниматься. Я не подозревала, что материнство – такое легкое дело, никаких трудностей я не испытывала.

– А когда она подросла?

– Никаких ужасов в два года. Она росла идеальным ребенком до того момента, пока… – Я смотрю на простыню, которой укрыта моя раненая нога, и голос мой стихает.

– Как вы думаете, почему она напала на вас, миссис Ансделл?

– Не знаю. День у нас прошел замечательно. Мы вместе пекли печенье. Она сидела за журнальным столиком, пила сок.

– И вы думаете, она достала осколок стекла из мусорного ведра?

– Вероятно, оттуда.

– Вы этого не видели?

– Я играла на скрипке. Смотрела в ноты.

– Ах да, ваш муж сказал: вы профессиональный музыкант. Вы играете в оркестре?

– Я вторая скрипка в квартете. У нас женский ансамбль. – Он всего лишь кивает, и я чувствую, что должна добавить: – Несколько недель назад мы выступали в Риме.

Кажется, мои слова производят на него впечатление. Выступления за рубежом всегда производят впечатление на людей, пока они не узнают, какие гроши мы получаем.

– Я целиком погружаюсь в музыку, когда играю, – поясняю я. – Поэтому, наверное, я и не заметила, как Лили встала и пошла на кухню.

– Как вы думаете, она злится, когда вы играете? Дети часто не любят, когда мамы разговаривают по телефону, работают на компьютере, они хотят, чтобы мама все свое время отдавала им.

– Никогда прежде это не вызывало у нее протеста.

– А на сей раз не было какого-то отличия? Может, вы больше погрузились в свои занятия, чем обычно?

На секунду я задумываюсь:

– Да, музыка и в самом деле меня захватила. Новая вещь и очень сложная. У меня проблемы со второй частью.

Я замолкаю, мысленно возвращаюсь к трудностям, с которыми столкнулась, пытаясь сыграть тот вальс. Как сводило судорогой мои пальцы, когда все подряд зловредные ноты отказывались меня слушаться! «Incendio» переводится с итальянского как «огонь», но пальцы у меня леденеют.

– Миссис Ансделл, вас что-то взволновало?

– Две недели назад… в тот день, когда Лили убила нашего кота… я играла ту же композицию.

– О какой композиции вы говорите?

– О вальсе. Ноты я купила в Италии. Запись от руки – я нашла ее в антикварном магазине. Вдруг мы имеем дело не со случайным совпадением?

– Сомневаюсь. Вряд ли ее поведение как-то связано с музыкой.

Эта новая мысль будоражит меня.

– Я играла другие произведения для скрипки, не менее трудные, и Лили никогда не хулиганила, не капризничала. Но тот вальс – он какой-то другой. Я играла его всего два раза, и она в обоих случаях совершала что-то ужасное.

Несколько секунд он молчит, не делает записей в своем блокноте. Просто смотрит на меня. Но я чуть ли не вижу, как мечутся мысли в его черепной коробке.

– Расскажите мне про эту музыку. Говорите, вы играли вальс?

– Мелодия довольно навязчивая, в ми миноре. Вы разбираетесь в музыке?

– Я играю на рояле. Продолжайте, пожалуйста.

– Начинается мелодия очень спокойно и просто. Мне даже приходит в голову, что изначально вещь писалась как танцевальная музыка. Но потом она все больше и больше усложняется. Появляются какие-то странные диезы и бемоли и ряд «интервалов дьявола».

– Что такое «интервалы дьявола»?

– Их еще называют тритонами или увеличенными квартами. В Средневековье такие интервалы считались нечистыми и в церковной музыке запрещались как неблагозвучные и будоражащие слушателя.

– Похоже, слушать ваш вальс не очень приятно.

– И его очень трудно играть, в особенности когда он взлетает в стратосферу.

– Значит, в высокий диапазон?

– Диапазон выше, чем обычно играет вторая скрипка.

Он снова задумывается. Что-то в моих словах явно его заинтриговало, и спустя несколько секунд он говорит:

– Когда вы играли ваш вальс, в какой именно момент Лили напала на вас? Когда звучали высокие ноты?

– Пожалуй, да. Я помню, что уже перешла на вторую страницу.

Я смотрю, как он постукивает авторучкой по блокноту – нервное, ритмичное постукивание.

– Кто у Лили детский врач? – неожиданно спрашивает он.

– Доктор Черри. Мы были у него неделю назад на регулярном осмотре, и он не нашел у нее никаких отклонений от нормы.

– Тем не менее я, пожалуй, ему позвоню. Если вы не возражаете, я бы предложил вам консультацию у невролога.

– Для Лили? Зачем?

– Я всего лишь высказываю подозрение, миссис Ансделл. Но возможно, вы нащупали очень важное обстоятельство. Не исключено, что музыкальная композиция, о которой вы говорите, – ключ ко всему случившемуся.

Ночью, когда Роб крепко спит, я выбираюсь из кровати и спускаюсь в гостиную. Он смыл кровь, и единственным напоминанием о том, что случилось со мной днем, служит влажное пятно на ковре. Пюпитр стоит на том месте, где я его оставила, листок с «Incendio» по-прежнему закреплен на нем.

Нот в приглушенном свете почти не разобрать, поэтому я несу листок к кухонному столу и сажусь, чтобы внимательнее его рассмотреть. Я не знаю, чего ищу. Передо мной обычный лист писчей бумаги, испещренный с обеих сторон нотами. Они написаны карандашом. На обеих сторонах я вижу свидетельства спешки: вместо значков лиги простые черточки, ноты – всего лишь карандашные точки на стане. Я не вижу здесь никакой черной магии, никаких скрытых рун или водяных знаков. Но что-то в этой музыке отравило нашу жизнь, превратило нашу дочку в маленькое чудовище, которое напало на меня. Испугало меня.

Неожиданно возникает желание уничтожить проклятую бумажку. Сжечь ее, превратить в прах, чтобы она больше не могла нам вредить.

Я несу ее к плитке, поворачиваю краник и смотрю, как вспыхивает голубое пламя горелки. Но я не могу заставить себя сделать последний шаг. Не могу уничтожить то, что, возможно, является единственным экземпляром вальса, очаровавшего меня с первого взгляда.

Я выключаю горелку.

Стою в одиночестве в кухне и смотрю на ноты, чувствую силу музыки, излучаемую листом бумаги, словно тепло – пламенем.

И задаю себе вопрос: откуда они взялись?

Лоренцо

4

Венеция, перед войной

Обнаружив на корпусе своей драгоценной скрипки (семейной реликвии, изготовленной в Кремоне двумя столетиями ранее) крохотную трещину, профессор Альберто Мацца сразу же понял: починить ее сможет только лучший скрипичный мастер Венеции, а потому немедленно отправился в мастерскую Бруно Тодеско на Калле-делла-Кьеза. Бруно славился умением с помощью стеки и рубанка превращать еловую и кленовую древесину в инструменты, оживавшие при прикосновении смычка к струнам. Он извлекал звуки из мертвого дерева, и не какие-то обычные звуки; его инструменты пели так прекрасно, что не было оркестра от Лондона до Вены, где не звучали бы их голоса.

Когда Альберто вошел в мастерскую Тодеско, тот работал за верстаком – искусник полностью отключился от окружающего мира и даже не заметил прихода нового клиента. Альберто остановился, глядя, как Бруно шлифует резную поверхность еловой заготовки, ласкает ее, точно любовницу. Он отметил неистовую сосредоточенность скрипичного мастера, который всем телом склонялся над будущим инструментом, словно пытался вдохнуть свою душу в дерево, чтобы оно ожило и запело для него. И вдруг у Альберто родилась мысль – ничего подобного прежде не приходило ему в голову. Вот тут перед ним, подумал он, настоящий художник, преданный своему ремеслу. Бруно имел репутацию человека скромных потребностей, предприимчивого и никогда не залезавшего в долги. Синагогу он посещал нерегулярно, но все же появлялся там и непременно почтительно кивал старшим.

Бруно обрабатывал хрупкую заготовку из ели, все еще не зная о посетителе, который внимательно оглядывал мастерскую. Несколько новеньких скрипок были подвешены за головки грифов, на всех уже установлены кобылки и струны – хоть сейчас бери и играй. Под безукоризненно прозрачным стеклом лежали аккуратные ряды коробочек с канифолью, запасных кобылок и комплектов струн. У задней стены мастерской покоились сухие доски в ожидании своей очереди превратиться в инструменты. Повсюду Альберто видел порядок и аккуратность. Он находился в мастерской человека, который не был подвержен пороку небрежности и ценил свои инструменты; человека, для которого явно не было мелочей в жизни. Хотя Бруно не исполнилось еще и сорока, волосы на темени уже поредели, ростом он не вышел, и красавцем его никак нельзя было назвать. Но у него имелось одно важное преимущество.

Он до сих пор ходил в холостяках.

И тут их интересы пересекались. Дочь Альберто Элоиза в тридцать пять лет тоже оставалась свободной. Ни особой красотой, ни уродством она не отличалась, но вот ухажеров у нее не имелось и не предвиделось, и если не предпринять каких-нибудь действий, придется ей умереть старой девой. Предприимчивый Бруно, погруженный в работу, и не подозревал, что над его шеей зависло супружеское лассо. Альберто хотел внуков, но без зятя они появиться не могли.

Бруно в роли зятя был бы самое то.

На свадьбе восемь месяцев спустя Альберто вынес заслуженную кремонскую скрипку, отремонтированную для него Бруно. Он проиграл радостные праздничные мелодии, которым научил его дед несколько десятилетий назад, те же самые мелодии он впоследствии играл трем детям Элоизы и Бруно. Первенца назвали Марко, он пришел в мир с визгом, молотя ножками и кулачками, уже недовольный жизнью. Три года спустя появился Лоренцо; мальчик почти никогда не плакал, а всегда внимательно слушал, поворачивал голову на любой голос, на любой птичий щебет, на любую ноту, сыгранную Альберто. Восемь лет спустя, когда Элоизе исполнилось сорок семь и она уже уверовала, что ее детородный период позади, в мир проскользнула маленькая Пия, чудо-доченька. Альберто жаждал внуков, и он их получил: двух мальчиков и девочку, и все они оказались гораздо красивее, чем он ожидал, – да и откуда им было взяться, ожиданиям, когда он каждый день видел перед собой их ничем не примечательных родителей?

Но из трех детей только Лоренцо демонстрировал признаки музыкального таланта.

В два года он, один раз услышав мелодию, мог ее пропеть – она глубоко врезалась в его память, как канавки в грампластинку. В пять лет он уже мог сыграть услышанную мелодию на маленькой скрипке, сделанной отцом специально для него в мастерской на Калле-делла-Кьеза. Когда Лоренцо в восемь лет упражнялся в своей комнате, прохожие на Калле-дель-Форно останавливались и слушали музыку, доносившуюся из окна. Немногие из них догадывались, что прекрасные звуки извлекает из детской скрипки детская рука. Лоренцо и его дед Альберто часто играли дуэтом, и мелодии, льющиеся из дома, привлекали слушателей даже из Гетто-Веккьо[4]. Некоторых чистые, прекрасные звуки так трогали, что они умывались слезами.

Когда Лоренцо исполнилось шестнадцать, он уже мог играть 24-й каприс Паганини, и Альберто понял: время пришло. Столь сложная в исполнении музыка заслуживала соответствующего инструмента, и Альберто передал свою драгоценную кремонскую скрипку в руки мальчика.

– Но это же твоя скрипка, дедушка, – сказал Лоренцо.

– Теперь она принадлежит тебе. Твоего брата Марко музыка не интересует – только политика. Пия предпочтет провести жизнь в тщетных ожиданиях прекрасного принца. А у тебя есть талант. В твоих руках она запоет. – Он кивнул. – Давай, мальчик, послушаем, как ты на ней играешь.

Лоренцо поднял скрипку к плечу. Несколько мгновений он просто держал ее, словно ожидая, что дерево сольется с его плотью. Скрипка вот уже шесть поколений передавалась старшими членами семьи младшим, и подбородник еще помнил, как упиралась в него челюсть его прадеда. Дерево хранило в себе все мелодии, которые когда-то извлекались из него, и теперь пришло время Лоренцо внести свой вклад в копилку скрипичной памяти.

Мальчик провел смычком по струнам, и мурашки побежали по коже Альберто, когда из лакированного елово-кленового корпуса полилась музыка. Первой Лоренцо сыграл цыганскую мелодию, которую выучил в четырехлетнем возрасте; теперь он исполнял ее медленно, чтобы услышать каждую ноту, заставлявшую петь дерево. Потом он сыграл бодрую сонату Моцарта, следом рондо Бетховена, а закончил Паганини. Альберто видел, как внизу, под окном, собираются люди, поднимают головы к прекрасным звукам.

Когда Лоренцо наконец опустил смычок, стихийная аудитория разразилась аплодисментами.

– Да, – пробормотал Альберто, пораженный игрой внука. – О да, она предназначалась тебе.

– Она?

– У нее же есть имя – Ла Дианора, Чародейка. Так ее назвал мой дед, когда начинал играть. Он утверждал, что она противилась ему на каждом такте, на каждой ноте. Хорошо играть он так и не научился и винил в этом только ее, говорил, она, мол, покоряется лишь тем, кому судьбой предназначено владеть ею. Передав ее мне и услышав звуки, которые мне удалось из нее извлечь, он сказал: «Она всегда предназначалась тебе». И сегодня я говорю те же слова тебе.

Альберто положил руку на плечо Лоренцо:

– Она принадлежит тебе, пока ты не передашь ее своему сыну или внуку. Или дочери. – Альберто улыбнулся. – Храни ее, Лоренцо. Она создана, чтобы пережить еще многих, не только тебя.

5

Июнь 1938 года

– У моей дочери прекрасный слух и великолепная техника игры на виолончели, но, боюсь, ей не хватает упорства и прилежания, – сказал профессор Аугосто Бальбони. – Чтобы выявить лучшие стороны музыканта, нет ничего вернее перспективы публичного выступления. Вероятно, именно такая мотивация ей и нужна.

Он посмотрел на Лоренцо:

– Вот почему я подумал о тебе.

– Ну, мальчик? – обратился Альберто к внуку. – Окажешь моему старому другу маленькую услугу – сыграешь дуэтом с его дочерью?

Лоренцо переводил взгляд с Альберто на профессора, отчаянно пытаясь найти убедительный предлог для отказа. Когда его позвали в гостиную, юноша понятия не имел, зачем там понадобился и почему взрослые не могут попить кофе без него. Мама подала фрукты и печенье, присыпанное сахарной пудрой, – свидетельство ее почтительного отношения к профессору Бальбони, который был коллегой Альберто и преподавал на музыкальном факультете в Ка-Фоскари[5]. Бальбони в сшитом на заказ костюме, со светлой львиной гривой выглядел и впечатляюще, и слегка устрашающе. Если Альберто, казалось, усыхал с каждым годом, то Бальбони все еще пребывал в расцвете мужских сил – он оставался человеком необузданного нрава и не менее необузданного аппетита, смеялся он громко и часто. Во время нередких визитов в дом Альберто голос Бальбони доносился до самой спальни Лоренцо на третьем этаже.

– Дед говорит, ты, возможно, примешь участие в музыкальном конкурсе нынешнего года в Ка-Фоскари, – сказал Бальбони.

– Да, синьор. – Лоренцо скосил глаза на Альберто, который лишь снисходительно улыбнулся внуку. – В прошлом году я не смог участвовать в конкурсе – повредил запястье.

– Но теперь-то с рукой все в порядке?

– Он играет даже лучше, чем прежде, – вставил Альберто. – И еще он теперь не бегает как сумасшедший по этим окаянным лестницам.

– Ну и как ты оцениваешь свои шансы выиграть конкурс?

– Не знаю, синьор, – покачал головой Лоренцо. – В конкурсе участвуют несколько превосходных музыкантов.