Люди с солнечными поводьями Борисова Ариадна

Читать бесплатно другие книги:

«Встретить в лесу женщину, одну, в глухой чаще! Такая встреча невольно вызывает любопытство, будь эт...

В качестве военного корреспондента газеты «Красная звезда» К.М. Симонов объездил во время Великой От...

Вам давно хотелось научиться технично плавать? Блеснуть красивым кролем, брассом или баттерфляем? Эт...

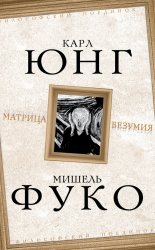

Отчего в нашу эпоху возросло число психических заболеваний и нервных расстройств? Отчего массовые пс...

Манипуляция подчиняет и омертвляет душу, это антихристианская сила, прямое служение дьяволу. Не буде...

«Технический анализ фьючерсных рынков» – классика литературы для трейдеров. Книга переведена на один...