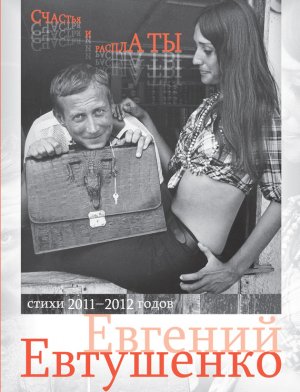

Счастья и расплаты (сборник) Евтушенко Евгений

Читать бесплатно другие книги:

Данная книга – продолжение истории о том, как в 1990-е годы выстраивался бизнес одной из лучших на т...

Экономический бестселлер, написанный Джо Стадвеллом, главным редактором журнала China Economic Quart...

В сонном городке Брайтон-Фоллс появляется серийный убийца по прозвищу Нептун. Прежде чем расправитьс...

Книга предлагает предпринимателям и менеджерам – как начинающим, так и опытным – инновационный подхо...

Продолжение первой книги «Сто шагов к вечности — 1». Эмиль с Наташей расстались. Нелепая случайность...

Совершенно фантастическая история, приключившаяся с молодой девушкой Наташей, которая приехала на ка...