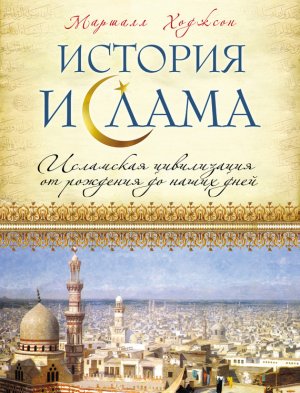

История ислама: Исламская цивилизация от рождения до наших дней Ходжсон Маршалл

The Venture of Islam

Conscience and History in a World Civilization

MARSHALL G. S. HODGSON

Volume One. THE CLASSICAL AGE OF ISLAM

Volume Two. THE EXPANSION OF ISLAM IN THE MIDDLE PERIODS

Volume Three. THE GUNPOWDER EMPIRES AND MODERN TIMES

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

CHICAGO AND LONDON

Marshall G. S. Hodgson THE VENTURE OF ISLAM Licensed by The University of Chicago Press, Chicago, Illinois, U.S.A.

© 1974 by The University of Chicago. All rights reserved

Перевод с английского A. H. Гордиенко, И. В. Матвеева, Н. В. Шевченко

Научный редактор перевода Т. К. Ибрагим, доктор философских наук, профессор Института востоковедения РАН

Библиография на русском языке А. Н. Гордиенко.

Предисловие к русскому переводу

Предлагаемая читателю «История ислама» знаменитого американского исламоведа Маршалла Ходжсона — новинка, давно ожидаемая как российскими специалистами и студентами, так и всеми, кто интересуется исламом и его культурой. Эта книга представляет собой фундаментальный труд по истории исламской цивилизации, который охватывает события от зарождения ислама до начала 60-х гг. XX века. В этом произведении, сделавшем Ходжсона непререкаемым авторитетом в исламоведческих кругах США, автор всесторонне исследует исламское общество на всех этапах его эволюции, детально анализирует не только исторические события, но и развитие религии, философии, культуры в самом широком смысле этого слова, экономических отношений и даже влияние природных и климатических факторов. Все это, вкупе с поистине фундаментальным подходом к исследованию, в котором ученый охватил все области Старого Света, где в той или иной степени получил распространение ислам (в том числе и Россию), делает данную книгу совершенно уникальной, не имеющей аналогов в современном востоковедении.

Особую ценность этому труду придает тот факт, что Ходжсон, являясь специалистом по истории ислама и прекрасно владея восточными языками, опирался при его написании на первичные источники, что позволило ему создать полностью оригинальное произведение. Используя собственную оригинальную историческую периодизацию и терминологию, которая помогла ему отказаться от европоцентризма, Маршалл Ходжсон практически стал первым, кто описал мусульманскую цивилизацию как одну из основополагающих частей мирового исторического процесса. Это стало основой того равноправного отношения к неевропейской вообще и исламской истории в частности, которое все более становится характерным для подлинно научных исследований.

Проведенный автором исчерпывающий анализ не только исламской цивилизации, но и общеисторических процессов, в условиях которых она развивалась, помогает лучше понять как историю мусульманских обществ, так и те события, в том числе и глобального масштаба, которые не ограничивались их рамками, а иногда протекали и за их пределами. В частности, несомненный интерес представляет трактовка Ходжсоном событий западноевропейской истории Нового и Новейшего времени. Более того, многие аналитические выводы, к которым автор пришел в середине XX в., полностью подтвердились последующим ходом исторических событий и позволяют прогнозировать их будущий ход.

В оригинале труд Ходжсона состоит из трех томов, в русском издании, объединив их под одной обложкой, мы отказались от такой разбивки произведения, но сохранили авторскую сквозную нумерацию книг, таким образом, сама структура монографии осталась в первозданном виде. При переводе мы старались максимально сохранить присущий автору стиль изложения, который не всегда прост и понятен. Некоторые используемые Ходжсоном термины не имеют точного соответствия в русском языке, это касается главным образом исторической периодизации, поэтому там, где это необходимо, после перевода в скобках приведено оригинальное слово. Небольшой переработке подвергся и глоссарий, что также было вызвано особенностями русскоязычной терминологии. При передаче арабских и других восточных имен и терминов мы ориентировались на принцип транскрипции, а не транслитерации, без использования дополнительных диакритических знаков, принятых в специальной литературе. Чтобы облегчить читателю знакомство с культурой и историей ислама оригинальные авторские сноски в книге дополнены ссылками на имеющиеся русские переводы источников и монографий, надеемся, что нам удалось сделать их если не полностью исчерпывающими, то максимально полными и актуальными на сегодняшний день.

Давно назревшее русское издание этого произведения, помимо несомненной практической пользы для отечественного исламоведения, станет настольной книгой для каждого, кто интересуется историей исламского мира и желает получить всеохватывающее представление об этом вопросе.

Генеральный директор издательства «Наше слово» Гордиенко А. Н.Доктор философских наук, профессор Института востоковедения РАН Ибрагим Т. К.

Рубен У. Смит о Маршалле Ходжсоне и его «Истории ислама»

Маршалл Гудвин Симмс Ходжсон скоропостижно скончался 10 июня 1968 года в возрасте 47 лет. К сожалению, он не успел закончить данную работу и еще ряд исследований. К моменту его смерти уже были готовы четыре из шести частей этой книги (оставалось только провести окончательное редактирование и добавить сноски). Ходжсон также успел обработать Книгу V и собрать материал для будущей Книги VI. Для многих хронологий и диаграмм существовали только черновики, а необходимые карты представляли собой лишь общие описания. Кроме того, за несколько лет до этого была издана более краткая версия книги «История ислама». Ею активно пользовались как студенты, так и выпускники высших учебных заведений. Эта книга послужила своеобразным очерком для будущей работы, многие главы состояли из двух-трех страниц, некоторые из них не существовали вовсе. Ходжсон постоянно писал, редактировал свой материал и переписывал его заново. Он прислушивался к критике коллег. Одновременно с этим Маршалл работал над всемирной историей. Он искренне надеялся, что в один день читателям будут доступны обе его работы. Ходжсон был убежден, что любое историческое развитие стоит воспринимать как единое целое и любое событие облечено в канву всемирной истории. Несмотря на то что автор успел написать несколько сотен страниц всемирной истории, их издание не представляется возможным. Если придать им логическую законченную форму, то эта работа уже не будет непосредственно трудом Ходжсона. Хотя определенные положения и умозаключения можно обнаружить и в «Истории ислама», в частности в разделе «Введение в изучение исламской цивилизации». Изначально Ходжсон планировал издать эту часть книги как приложение к общей работе. Он был неутомимым тружеником и во многих вопросах имел свое собственное мнение. И хотя Ходжсон всегда прислушивался к советам, во время редактуры он яростно боролся против любых изменений своего текста.

Лично я с великим трепетом согласился после его смерти принять эту работу к изданию. При жизни Маршалла Ходжсона мы работали вместе, порой даже занимали один кабинет. Сейчас в Университете Чикаго я преподаю курс истории исламской цивилизации. Этот курс когда-то создал Ходжсон, и в течение двух лет мы вели его совместно. Первоначально «История ислама» создавалась в помощь в изучении этого курса. Но в ходе работы Ходжсон осознал, что его исследование выходит за рамки обычного учебника. Он надеялся, что его книга будет понятна и дилетанту, и специалисту, и начинающему студенту. Он всегда хотел, чтобы его работы были полезны для читателей любого уровня.

Ходжсон вел многочисленные записи. Лично для себя он делал множество заметок. Среди них были и полные диаграммы, и их наброски, и общие описания. Не менее интересны были его личные иллюстрации, которые мы, к сожалению, не имеем возможности опубликовать. Свою задачу я видел в том, чтобы оставить текст максимально приближенным к изначальной рукописи Ходжсона. По сути оригинальный текст был более детализированным, первые две трети работы содержали гораздо больше диаграмм и карт, чем последняя треть. Авторский стиль письма практически не был изменен. В некоторых разделах рукописи Ходжсон умышленно переходит на более сложный стиль, в отличие от раннего, менее подробного. Его целью было вложить как можно больше смысла в каждое предложение, в каждый параграф. При этом для выражения он использует только актуальный и необходимый материал. Некоторые неологизмы Ходжсона довольно сложны для восприятия. Однако так читатель может быть уверен, что не спутает слово или концепт одной культуры с похожим понятием из другой. В основном вся его работа была сосредоточена вокруг всемирной истории. И по возможности я также следовал заметкам Ходжсона. В тех местах, где он апеллирует к различным типам произношения и различной терминологии, я постарался внести некоторую конкретику. В некоторых случаях Ходжсон меняет традиционную датировку в соответствии с собственной, менее принятой хронологией. В итоге я оставлял даты Ходжсона. Только в Книге VI я позволил себе сделать некоторые уточнения в скобках. Надеюсь, что эта работа соответствует тому, как ее видел Ходжсон.

Все, кто был в какой-то мере знаком с Маршаллом Ходжсоном, не могли не оценить его человеческие и профессиональные качества. Среди известных ученых он казался скромным тружеником. Причастность к квакерской церкви наделила его особыми качествами: с одной стороны, мягкостью характера и, с другой стороны, решительностью в принятии важных решений. Он, возможно, лучше других ученых понимал предметы, о которых писал, в частности Коран и суфизм. Ходжсон вел широкомасштабную работу в Комитете социальных исследований при Университете Чикаго. Практически ни один специалист в узкой области преподавания и изучения ислама не мог соперничать с Ходжсоном.

К сожалению, теперь уже невозможно получить подтверждения моих слов, так как автора нет с нами. С выдержками из данной работы ознакомились ведущие специалисты по исламу со всего мира. Всего несколько листов из его преподавательской и административной деятельности могли полностью составить научное исследование. Однако такая бесценная возможность представилась лишь пару раз. Помощь в этом оказали его друзья и некоторые студенты. Я с огромной благодарностью перечислю поименно коллег и учеников, оказавших посильную помощь: профессор Уильям X. МакНейлл, профессор Мухсин Махди; ценные консультации были получены от Гюстава фон Грюнбаума. Серьезное содействие оказали выпускники Гарольд Роджерс, Мэрилин Робинсон Уолдман, Уильям Оксерворлд и Джордж Чадвик, все они уже ведут собственную научную деятельность. Существует еще немало людей, которым стоит выразить свою благодарность.

Вне всяких сомнений, особой признательности заслуживает уважаемая супруга Маршалла Ходжсона, Филлис, которая в течение нескольких лет часами трудилась над этой книгой. Ее авторитет, как и авторитет Ходжсона, останется для нас непререкаемым.

РУБЕН У. СМИТКолледж КаллисонТихоокеанский университет

Введение в изучение исламской цивилизации

О значении исламских слов, имен и дат

Познать образ мышления людей, отделенных от нас временем и пространством, невозможно, не познакомившись с понятиями и идеями, которые были важны для них и которым нет аналога в наше время. По возможности мы хотим самостоятельно изучать труды, в которых отражены мысли этих людей; в подобных работах (и даже в переводах) особые понятия и категории, которые использует автор, а также личности и места, к которым он обращается, должны передаваться в формах (если перевод серьезный), чуждых естественной английской речи. И не важно, насколько английские источники были адаптированы с целью передать чуждые понятия.

То же самое в некоторой степени относится и к изучению чуждой цивилизации. Серьезный читатель должен быть готов мыслить в новом направлении. Для этого ему придется по возможности впитать в себя как можно больше из целого ряда новых понятий и терминов. В противном случае ему не стоит рассчитывать на серьезный успех в изучении культуры, максимум придется довольствоваться впечатлением от экзотической эксцентричности, романтизма или ощущением неуместности в человеческой действительности. Несмотря на то что исламская культура отражена во многих абсолютно не родственных языках, большая часть терминологии является общей. Например, термины, связанные с религией, а также некоторыми другими областями, обычно заимствуются из арабского языка или в особых случаях из персидского, аналогично на Западе распространились термины из латинского и греческого языков. Так же, как и в случае с христианскими именами, мусульманские имена в большей степени представляют собой определенный перечень имен, который встречается в разных вариациях во всех мусульманских странах. Метод датирования событий или озаглавливания писем также является неизменным, и, конечно, следует помнить об использовании арабской письменности. Очень важно ориентироваться в этих реалиях настолько легко, насколько это возможно.

Ситуацию осложняет тот факт, что во многих случаях авторы так же, как и переводчики, очень непоследовательны в передаче исламских имен и понятий. Читатель может увидеть один и тот же термин в совершенно разных вариантах. В некоторых разделах в данном Введении приводятся способы, помогающие разобраться в сложившейся путанице. Так, для различных исламизированных языков выделены транслитерации с вариациями, если читатель переходит с одной системы на другую, обращаясь к разным авторам. Мусульманские имена сгруппированы по общим типам, чтобы выделить их отдельно; более того, даются объяснения к мусульманскому календарю; приводятся небольшие эссе, посвященные проблемам изучения цивилизации; дается краткое объяснение наиболее часто встречающимся терминам. Опуская некоторые детали, я считаю необходимым отдельно выделить причины использования точной транслитерации. Также я предлагаю рассмотреть, как эти системы действуют в данной работе и помогают установить правильное произношение.

Зачем нужна транслитерация

Транслитерация — это передача написания слова с одного языка на другой. В данном случае с «арабского» алфавита, используемого в языках исламской культуры, на «латинский» алфавит английского языка. Транскрипция — это передача звучания слова, чтобы носитель другого языка мог произнести его. В идеале транслитерация должна по возможности включать в себя транскрипцию. Если письменный язык оригинального языка существенно отличается, то транслитерацию необходимо использовать для передачи имен, которые, естественно, невозможно перевести. И в то же время эти имена должны быть узнаваемы и четко отличаться от схожих слов. Другой случай касается технических терминов. Если они передают концепт, не существующий в другом языке, очень важно отнестись к нему с особым вниманием.

В вопросе, касающемся технических терминов, стоит отметить степень различия между транслитерацией и грубым переводом. У разных авторов существуют свои критерии этой границы. Так, например, если один автор использует транслитерацию слова, другой постарается подобрать более-менее близкий эквивалент из английского языка. Причины могут быть разными: либо в отдельно взятом случае писатель не придает значения точности перевода, либо он надеется выразить значение термина через специализированное слово или группу слов английского языка. Так, концепт, который выражается в исламских языках как , не существует в английском. Если перевести его словом «закон», то мы многое опустим в его значении и в то же время не полностью раскроем смысл понятия «закон». Если же использовать целое выражение (как это обычно рекомендуется) «Священный закон», то оно может ввести читателя в заблуждение вместо того, чтобы разъяснить значение. Термин «Священный закон» в понятии читателя существенно отличается от того явления, с которым он столкнется. В «Истории ислама» этой проблеме уделяется особое внимание. Для точности передачи арабского звучания здесь приводится транслитерация (максимально приближенная к транскрипции). Например, приводится термин Shanah (шариат) и детально объясняется его значение. Подобная операция проводится и с другими важными терминами. Таким образом, слову дается объяснение, при этом оно не связывается с подтекстом ныне существующих английских терминов. Более того, оно безошибочно передает оригинальный термин, в то время как различные переводы нередко вводят внимательного читателя в заблуждение.

Если система транслитерации построена четко и последовательно, она помогает сэкономить немало времени и усилий. К тому же любая система должна быть двусторонней. с)то означает, что, во-первых, оригинальное написание символов (которое является более постоянным, чем произношение) должно с легкостью восстанавливаться из транслитерации. Во-вторых, оно должно быть обратимо в транскрипцию, чтобы читатель при необходимости смог правильно произнести его в устной речи. И, наконец, система должна содержать минимум диакритических знаков, чтобы в случае, когда они опущены, не возникало путаницы. Рекомендуется использовать простые диакритические знаки, принятые в академических кругах и доступные профессиональным наборщикам текста.

Но тем не менее, диакритические знаки необходимы, так как буквы одного языка часто не имеют эквивалента в другом. Так, выбор букв английского алфавита для передачи арабских или персидских символов зачастую довольно условный. Некоторые иностранные буквы, по счастью, можно передать символами английского языка: например, арабская буква по звучанию схожа с английской «т». Существуют буквы, произнесение которых не имеет аналогов в английском. Однако они находятся в той же фонетической категории, что и некоторые английские звуки, как, например, «g» в слове gave соотносится с «с» в слове cave. Иногда мы можем использовать диграфы, как «th» для греческой . Но иногда нам приходится изобретать новый символ, который относительно схож с уже существующей английской буквой, передающей необходимый звук. Например, для арабской мы создаем новую букву Т, так как носитель английского языка воспринимает на слух эту арабскую букву примерно как Т. Стоит заметить, что Т и различаются между собой как G и С (фактически, изначально G даже возникла таким же путем, просто за счет добавления черточки к С). Дополнительная часть, будь то точка или черточка, новой буквы называется диакритической меткой. Нередко ее опускают во время печати (как, например, в некоторых латинских рукописях G и С писались одинаково, как С). Но, строго говоря, диакритическая метка — это не излишнее добавление, а существенная часть новой буквы. Поэтому ее нельзя опускать просто по желанию.

Может показаться, что точная реконструкция первоначального источника важна только для ученых, владеющих языком оригинала[1]. Но фактически она необходима и рядовому читателю. Ему нужно различать, является ли scharia из работы одного автора тем же концептом, что и shareeah, с которым он сталкивается в работе другого автора (в действительности это один концепт). Кроме того, читатель, возможно, захочет разобраться, является ли Hassn и Hasan одним человеком, или это две разных личности. (Hassan и Hasan — это два абсолютно разных имени; однако журналисты, не придерживающиеся определенной системы, обычно пишут оба эти имени как «Hassan».) С другой стороны, даже образованные люди иногда оказываются бессильны, столкнувшись с точной транслитерацией. И неумение плодотворно работать с ней доказывает не то, что человеческое сознание слишком запутанно, а то, что западное образование еще не вполне совершенно. Исправить ситуацию можно только собственным положительным примером ученых и формированием правильных навыков у читателя.

Если бы все авторы использовали единую последовательную систему, то проблема определения транслитерированных имен исчезла бы вовсе. Но так как это невозможно, то будем принимать системы авторов как более-менее точные. В примечании или в предисловии писатель должен пояснить (как это делают ответственные авторы) свою систему. В итоге, опираясь на ссылки к предисловиям из двух работ, читатель сможет понять, является ли написание одного слова эквивалентным другому или нет.

Строго говоря, достаточно, чтобы автор разместил точные формы только в указателе, и, таким образом, ему не нужно оставлять лишние диакритические знаки. Однако в итоге мы лишаемся возможности научить читателя воспринимать правильные формы. Ведь велика вероятность, что читатель не захочет отрываться от чтения и обращаться к указателям в конце книги. Именно поэтому некоторые авторы пишут Czanne, Tbingen, Saint-Sans, Charlotte Bront, faade, Provenal, Potmkin. Персидские и арабские слова тоже стоит писать с диакритическими знаками. Хотя поверхностный читатель не обратит внимания на подобную точность. Тем не менее бывают случаи, когда уже прижившиеся известные имена обрели в английском языке универсальную форму, вполне естественно, что подобные слова не нуждаются в четкой системе транслитерации. Например, англизированные формы слов Cairo (Каир) или Damascus (Дамаск) настолько же однозначны, как Naples (Неаполь) или Quebec (Квебек). Это особенно уместно в тех случаях, когда английский термин употребляется в обычном контексте, а не в узком обсуждении исламского материала. Проще говоря, это те моменты, которые не требуют особых научных познаний. Английское, широко употребляемое название всегда сохраняется, когда речь идет об узнаваемых объектах, существующих по сей день. Например, о великих городах[2]. (В англизированной форме, если слову добавляется английская терминология, диакритические знаки иногда опускаются; это происходит настолько часто, что точное написание уже может передаваться в простой форме.)

Общие вопросы произношения

Транслитерация обусловлена в этой работе наличием четырех языков: арабского, персидского, османского турецкого и урду. Все эти языки изначально основывались на арабском алфавите. Именно поэтому арабская лексика встречается в этой работе наиболее часто. Для придания однородности технические термины (вне зависимости от лингвистического контекста) будут использоваться исключительно в форме, соответствующей языку-оригиналу. Зачастую им является арабский.

Новичок сможет произнести буквы, используемые в транслитерации арабских и персидских слов, если будет следовать нескольким правилам. Гласные произносятся как в итальянском (a=ah, е как в bet, i=ee, o=oh, u=oo), согласные стоит произносить практически как в английском. Долгие гласные (, , ) звучат более протяжно, с некоторым усилением. Более того, нужно неизменно произносить все согласные в слове. При этом s звучит более свистяще, a h читается во всех случаях, даже в таких словах, как Mahdi или Allah (исключение составляют диграфы th, sh, ch, которые читаются так же, как в английском). Подчеркнутые буквы или буквы с точкой можно произносить как обычные, однако стоит отметить про себя, что они являются отличительными знаками. Иначе можно перепутать схожие слова. Звуки aw произносятся как в слове house, dh как th в then, ’(ham zah) и ‘(‘ayn) — это согласные, которые не всегда различимы для слуха носителя английского языка, поэтому их допустимо опускать в произношении.

Аналогичные правила применимы и к другим языкам, за исключением урду (и индо-персидского). В этих языках короткая а произносится, как и в слове but. А сочетание h с согласной не является диграфом, а произносится полностью и с придыханием; в итоге th звучит не как в слове nothing, а примерно как в сочетании at home, a dh как в adnominem. Османские турецкие имена читаются как персидские, исключение предтавляют только и , которые произносятся как в немецком (или французские eu и и). Современный язык Турецкой Республики использует латинский алфавит, который включает несколько букв, рассмотренных выше. В остальном здесь работает общая система: гласные как в итальянском, согласные как в английском. Подобное руководство можно отчасти использовать и для прочтения других иностранных имен.

Для новичка было бы полезным совсем не использовать ударение, а произносить каждый слог с одинаковым усилением (если только он наверняка не знает, что этот слог является ударным).

Некоторые мусульманские имена состоят из двух частей, которые, по существу, неразделимы. Однако многие новички (и журналисты) опускают первую часть, расценивая вторую как фамилию. Это равносильно тому, чтобы изменить фамилию MacArthur (МакАртур) на Arthur («Артур»). К примеру, Ab-Yazd (Абу-Язид) и Yazd (Язид) — это два разных человека так же, как lbn-S‘ad (Ибн-Саад) и S‘ad (Саад), ‘Abd-al-Malik-Абд-аль-Малик) и Mlik (Малик). (Еще большим нарушением, чем сокращение ‘Abd-al-Malik до Malik, является усечение имени до ‘Abd-al-: расценивать формы Abdul, Abul или Ibnul как отдельные имена считается варварством, подобные формы не существуют в оригинальном написании, не говоря уже об их употреблении.) В данной работе подобные составные имена пишутся через дефис. Однако некоторые авторы пишут их по отдельности. Поэтому начинающему исследователю следует мысленно восстанавливать в этих именах дефис, чтобы избежать путаницы.

Транслитерация

В научных работах на английском языке все больше возрастает тенденция к униформизму транслитерации исламских языков, особенно арабского. Хотя даже сейчас многие авторы расходятся во мнениях. В книгах, написанных в прошлом столетии и в начале этого века, представлено огромное разнообразие систем (и в то же время существует недостаток единой системности). Серьезный читатель, ознакомившийся не с одним и не с двумя трудами, должен уметь использовать как вариации старых систем, так и новые[3].

Как уже упоминалось в предыдущем разделе Введения, в транслитерации существуют три практических требования: письменная обратимость, когда оригинальная письменная форма может быть восстановлена из транслитерации; устная узнаваемость — читатель должен следовать руководству по произношению, чтобы слово было узнаваемо в устной речи; и устойчивость — это означает, что изменения слова должны оставаться минимальными, а оно — узнаваемым при опущении диакритических знаков. Для соблюдения всех трех требований нужно создать отдельную систему перевода с каждого языка. Например, в арабском и персидском не просто различается произношение, это два абсолютно разных языка. Следовательно, для них требуются не только различные транскрипции, но и отдельные транслитерации[4]. Некоторые ученые, заинтересованные только в письменной обратимости, постарались создать единую систему транслитерации написании, не говоря уже об их употреблении.) В данной работе подобные составные имена пишутся через дефис. Однако некоторые авторы пишут их по отдельности. Поэтому начинающему исследователю следует мысленно восстанавливать в этих именах дефис, чтобы избежать путаницы. всех языков с использованием латинского шрифта. Но они сталкиваются с той же проблемой. Буквы латинского алфавита по-разному расцениваются в различных языках, например в английском или французском. И хотя ученые могут работать с международной системой транслитерации, простой читатель столкнется с некоторыми трудностями. Поэтому было бы полезно создать раздельные системы транслитерации для самых распространенных языков. По возможности, эти системы должны включать в себя как можно больше элементов транскрипции. Ученые смогут работать с французской или немецкой системой транслитерации так же, как, например, с обычными нововведениями в языках. А у рядового читателя не возникнет трудностей при дальнейшем изучении материала.

Скрупулезный автор создаст общий список букв, которые он использует для транслитерации в соответствии с их порядком в арабском (или персидском и др.) алфавите. Также он может указать ссылку на другие публикации, где есть подобный список. Для корреляции термина из одной работы с термином из другой читателю потребуется вновь найти эти буквы в указанных списках. В зависимости от их позиции читатель сможет сказать, формируют ли они тот же самый термин или другой. В приведенных ниже таблицах используется этот регулярный порядок. Там же указаны наиболее предпочтительные транслитерации и добавлены некоторые альтернативы.

Транслитерация с арабского языка

Транслитерация, обозначенная в таблице как «Английский», обычно используется в англоязычных научных публикациях[5]. В эту систему включены несколько диграфов (например, th или sh). В некоторых публикациях эти диграфы объединяются чертой, проведенной под парой. В редких случаях, когда пара не образует диграф, эти знаки стараются разделить, например, апострофом[6]. (Так, символами t’h будет означаться произношение, аналогичное at home.) Наиболее серьезные отклонения от этих букв можно найти в английских научных работах. Некоторые пуристы, выражая свою неприязнь к диграфам, заменяют их «международными» буквами, широко распространенными в Европе. В Энциклопедии ислама, переведенной на несколько языков, представлено сочетание двух «английских» вариантов j и q. В ранних работах и в журналистской практике существует бесчисленное множество вариантов транслитерации. Очень часто даже в английских работах они опираются на французские фонетические модели. Научная система других западных языков довольно схожа с английской, исключение составляет только вариативность диграфов. Так, например, английский sh во французском обозначается как ch, а в немецком как sch; или английский j во французском будет dj, а в немецком dsch.

Помимо неизменяемых согласных, присутствующих в арабской письменности, и гласных, стоит упомянуть и другие особенности арабского правописания. Здесь вариативность возникает благодаря природе арабского письма. Обычная форма написания в арабском дает слишком мало информации, необходимой для идентификации термина. Например, при написании опускаются «короткие» гласные, необходимые в любой системе транслитерации. Более того, транслитерация с тщательной транскрипцией может смутить обычного читателя некоторыми фактическими элементами слова. Без сомнения, каждая система должна быть компромиссной, но еще важнее подчеркнуть в ней элемент обратимости.

Существует два самых важных пункта научного компромисса. Так, некоторые арабские согласные не включены в алфавит как отдельные единицы. Например, символ h с определенной пометкой может означать t, поэтому иногда его произносят как h, а иногда как t. Подобное происходит только, если он стоит после а в конце слова. В данной работе мы подчеркиваем, что после короткого а идет h, а после долгого а читается t. Многие просто опускают звук после короткого а или лишь отмечают, что если следующее слово начинается с артикля, то следует произносить t[7]. Так, вместо Kfah они пишут Kfa. Второй компромисс связан с вопросом артикля. В определенных случаях арабский артикль al- (ал-) «ассимилируется» с идущим за ним существительным. В результате l (а) исчезает, а первая буква слова удваивается[8]. Авторы, соблюдающие наиболее точные транскрипции, обычно записывают артикль как ar- или as-, перед r или s и т. п., чтобы обеспечить правильное произношение. Другие авторы, и мы следуем именно этой системе, оставляют в артикле l, даже если она не произносится. Веь в случае исчезновения этой буквы новичок может оказаться в затруднительном положении, так как многие из них воспринимают артикль только с l (также эта форма отвечает арабскому написанию, которое библиотекарь должен уметь распознавать). Именно поэтому я пишу (аль-Шафии), а не (аш-Шафии), как это слово произносится.

Также следует перечислить менее значительные детали. Некоторые конечные гласные, записанные в арабском как долгие, но произносимые как краткие, здесь транслитерируются как долгие. Хотя некоторые авторы помечают их как краткие. Что касается конечной a, которая в арабском пишется как y, я предпочитаю обозначать ее . Существуют авторы, которые записывают ее как долгий . Следуя правилам для гласных и согласных, я пишу сочетания iyy- и uww-; другие писатели могут использовать y- и w-. Исключение представляет только окончание, которое по правилам пишется как iyy-. Здесь я употребил . чтобы соответствовать наречиям персидского, турецкого, урду и арабского языка, где эти окончания неизменно присутствуют. Например, я записываю al-Bukhr (аль-Бухарии) вместо al-Bukhriyy (аль-Бухарии). Есть авторы, которые используют просто i; некоторые восстанавливают частичную последовательность, употребляя iy. Хамза (’) в начале слова всегда опускается. Грамматические окончания, опущенные в паузе, всегда понижаются.

Транслитерация с персидского, турецкого и урду

В данной работе я транслитерирую технические термины в единой форме, обычно арабской. Но если оригинальная форма слова является персидской или турецкой, то в форме этих языков. Так, например, в разных языках варьируются имена и названия местностей[9]. У отдельных авторов нередко встречаются изначально арабские термины в персидской или других формах. Бывают случаи, когда эти технические термины возникают в современной романизированной турецкой форме. Например, в таких работах hadth упоминается как hads. Соответственно, читатель может учитывать эти примечания при работе с подобными материалами. В ходе работы он может столкнуться со словами как из арабского, так и из других языков.

Транслитерация других исламизированных языков представляет некоторые трудности. Они недостаточно систематизированы учеными. И в первую очередь это касается персидского языка, из которого (а не напрямую из арабского) турецкий, урду и другие языки заимствовали алфавит. Некоторые исламисты, чаще всего арабисты, обращаются с персидскими словами так, словно они арабские. При этом они добавляют лишь четыре буквы: р, ch, zh, g. (Zh произносится как s в pleasure; ch звучит как в church; те, кто избегают диграфов, используют для этого звука , а для zh употребляют .) И все же в персидском языке очень много слов и имен, заимствованных из арабского. Иногда бывает сложно разобраться, к какому языку отнести контекст слова. В подобной ситуации такая тактика арабистов помогает избежать многих вопросов, и также с точки зрения обратимости алфавита (не принимая во внимание транскрипцию) их система работает довольно хорошо.

Но не стоит забывать, что персидский — это самостоятельный отдельный язык. Его алфавит строится по собственным правилам, и лучше его рассматривать как отдельную систему. Но желательно, чтобы эта система минимально отличалась от арабской. К сожалению, ни одна система идеально не подходит для транслитерации персидского языка, особенно с использованием частичной транскрипции. Приведенный ниже список включает наиболее предпочтительные системы и некоторые альтернативы. (Стандартные формы из арабского языка указаны в круглых скобках.)

В первом ряду представлена самая распространенная система, отличающаяся от вышеупомянутой арабской. Однако она создает определенные трудности при прочтении z (в дополнение к тому, что диакритические метки неудобны при печати, особенно если необходимо подчеркивание), так как характер ее использования значительно отличается от арабской z. Во втором ряду показана более новая система. В ней t и s используются так же, как и в арабском. Так удается избежать конфликта, связанного с z. (Формы, заключенные в скобки, представляют собой альтернативы z.)[10]

В новой системе все диакритические знаки (исключая а, означающий долгий гласный) представляют нефонетические различия. Эти различия указывают на вариативность персидского правописания, а не на произношение. Отсюда вытекает определенная тенденция транслитерации с персидского, в которой игнорируются все нефонетические различия в персидском произношении. В итоге, будучи своего рода транскрипцией, эта транслитерация может игнорировать диакритические знаки в целом. Первый ряд гласных демонстрирует транслитерацию, близкую к арабскому. Во второй строке представлена транслитерация, схожая с транскрипцией. В третьей строке указаны возможные варианты.

В данной работе я следовал новой системе (s, z и т. д.), в соответствии с ней я передавал согласные и выбрал z вместо z. Однако гласные новой системы довольно редко появляются в научных трудах, и для передачи индо-персидского они крайне неуместны. В результате я оставил систему гласных, близкую к арабской (используя также и для индо-персидского), исключение составили лишь соединительные персидские гласные, которые я обозначил e и ye. В целом персидские слова я передаю как арабские заимствования с учетом различия четырех букв (w: v, th: s-, dh: z-, d:). Сочетания из арабского пишутся слитно (при этом артикль ассимилируется), а не через дефис[11].

Все персидские согласные произносятся примерно как английские, невзирая на диакритические знаки (которые не важны для персидского произношения). Однако стоит отметить, что kh и gh произносятся как в арабском, a q обычно звучит как gh (иногда его так же транслитерируют). S — всегда свистящий, g — всегда твердый, как в слове go, zh — как z в azure, w после kh — всегда немая. Гласные произносятся так же, как в арабском языке, за исключением долгого , который звучит примерно как а в all; краткого е, который похож на е в bed; и aw как au в слове bureau. В конечном ah h — немая, а само сочетание звучит как е bed. В некоторых словах передается как , и , . Эти слова до сих пор так произносятся в Индии и соответственно передаются с индо-персидского.

Исконно турецкие имена, а также слова из урду, встречаются в этой работе крайне редко. После республиканской реформы 1928 года современный турецкий язык перешел на латинский алфавит (тюрки Советского Союза используют при письме сочетание латиницы и кириллицы). Практически все согласные произносятся так же, как в английском. Исключение составляют лишь с, который звучит как английский ); 9 похож на ch; слегка приближен к арабскому звуку gh; j схож с французским j (z в слове azure); произносится как английский sh. (S, конечно, более свистящий, a g более твердый). Гласные а, е, i, о, и сходны с итальянским вариантом; , звучат как в немецком (или французские ей и и); i без точки (иногда этот знак помечен кружком или полукругом) — слегка приглушенный гласный, такой же, как в русском языке.

Однако республиканский алфавит не распространяется ни на другие тюркские языки, ни на османский турецкий. В частности причиной является то, что в его характеристике конфликтуют особенности английского языка и система персидского и арабского. В результате за рамками узкого контекста может возникнуть путаница.

Османский турецкий язык использует арабоперсидский алфавит. Здесь в качестве основы для согласных мы можем воспользоваться нашей персидской системой. Однако ее стоит дополнить формой g, которая произносится как п (в оригинальном звучании как ng), в данной работе этот звук передается знаком п. Также q мы заменим к, что позволит избежать многочисленных аналогий с нормами современной латиницы и кириллицы. В зависимости от местности и периода произношение еняется. Поэтому в некоторых словах g произносится как у или , a может звучать как d, и т. п. Конечные взрывные обычно не произносятся. Кроме того, написание тоже варьируется. В подобных случаях разумнее следовать стамбульскому произношению, но не написанию. Довольно часто различие между при транслитерации передается контекстным гласным. В подобных случаях допустимо опускать диакритические знаки. Гласные лучше всего представлены в республиканском латинском алфавите. Здесь арабский aw превращается в ev, а ау становится еу. Хотя три долгих гласных из персидско-арабского продолжают сохранять свои качественные (но не количественные) свойства и могут иметь соответствующие пометки, особой необходимости в этом нет. (Редакторы турецкой версии Encyclopaedia of l slam разработали специальную систему для османского турецкого:

Другие тюркские языки, использующие персидскую письменность, в данной работе при необходимости уподобляются либо османскому турецкому, либо персидскому языку. Отчасти причиной стала трудность воспроизведения имени в его оригинальной турецкой форме.

Транслитерацию с урду (исламский язык в Индии) невозможно рассматривать без учета системы хинди, опирающейся на санскритский алфавит. Но не стоит забывать, что это разные самостоятельные языки. Более того, урду нуждается и в более ранней персидской транслитерации (в которой арабский d заменен на z). В основном урду опирается именно на эту систему. Помимо букв, характерных для персидского, транслитерация урду включает в себя гласные ё и 6, а также пять согласных: четыре «ретрофлексивные» согласные, которые записываются (как и в хинди) t, d, г (все они совершенно отличны от арабских), и знак назализации гласного п (или п, или тильда над гласным). Многие согласные в урду произносятся с придыханием, этим обусловлено появление h. Стоит помнить, что h означает выдох после паузы, а не формирование фрикативного звука. Поэтому th нужно читать как сильную t, аналогично с dh, th, ah, ph, bh, kh, gh, chh, jh, rh. Следовательно, если рассматривать kh и gh как диграфы, то в рамках индийского контекста каждый из них может означать два разных согласных: фрикативный kh и gh в персидском и арабском и kh и gh, произнесенные с придыханием. (Дублирование th и dh не встречается в данном контексте.) Когда диграфы передают фрикативный звук, они могут быть объединены снизу черточкой, соответственно, если они звучат как аспираты, черточка отсутствует. (В хинди английский ch часто записывается как с, а ch с придыханием, который транслитерируется chh, выглядит как ch.)

В ходе данной работы удобнее будет при необходимости транслитерировать урду по той же системе, что и персидский. Однако ее стоит дополнить ретрофлексиями t‘, d‘, r’ (как в Энциклопедии ислама), п (и назальной п). (Также можно отметить фрикативные kh и gh; так различаются одни диграфы от других, так как аспираты kh и gh являются равнозначными диграфами, и их не стоит путать со знаками k’h, g’h, которые обсуждались в разделе об арабской транслитерации.) За исключением ретрофлексий, аспират и назальных звуков, произношение в общем схоже с персидским (звучит как упрощенный английский, диакритические знаки при этом игнорируются). Гласные читаются, как в арабском языке, за некоторыми исключениями: а звучит как и в cut, ау как а в слове bad, aw произносится как awe, как в they, а звучит как в слове over.

Что касается других языков, в данной работе мы редко сталкиваемся с необходимостью их транслитерации. Но при необходимости мы можем осуществить транслитерацию, основываясь на уже рассмотренных системах. Иногда мы можем ссылаться на общепринятое научное соглашение. Например, в таких случаях, когда стандартная романизированная форма уже давно стала устойчивой, или когда транслитерация может быть записана кириллицей. Порой имена и названия ассимилируются со словами одного из четырех приведенных выше языков. В данной работе используется следующая транслитерация этих языков (по причинам, приведенным в тексте и примечаниях):

Если следовать данным системам, то транслитерация с каждого указанного языка будет обратимой (за исключением некоторых элементов турецкого). Более того, не возникнет конфликта с арабским языком (исключение составляют аспираты из урду th, dh). Данная система обеспечивает высокий уровень устной узнаваемости. Также она позволяет избежать многих трудностей при выборе шрифта и наборе текста; при утрате диакритических знаков слова останутся узнаваемыми. Системы, используемые в этой работе, отклоняются от второго издания Encyclopaedia of Islam в следующем:

во всех языках: ah заменяет a, q вместо k (исключение турецкий), j заменяет dj; диграфы не подчеркиваются (исключение урду);

в персидском, урду, турецком языках: s заменяет th, z вместо dh, заменяет d, v заменяет w, ch заменяет , е (уе) вместо i, артикли и сложные слова ассимилируются (uddn и т. д.);

в индо-персидском и урду: , ;

в турецком от арабского: турецкие гласные.

Мусульманские имена собственные

Многие имена собственные, с которыми новичок сталкивается в материалах об исламе, могут показаться слишком длинными, сложными и трудно определяемыми. Это естественное явление для чуждой цивилизации. Единственным средством в борьбе с этими трудностями является продолжительная практика. Тем не менее, читателю следует принять во внимание определенные классы имен, что поможет в некоторой мере идентифицировать их. Для начала, определив для себя общие черты имен, читатель сможет сконцентрироваться на их различиях. Таким образом, ему удастся разобраться в них.

Большинство мусульманских имен носят арабское, персидское или турецкое происхождение. Даже несмотря на то, что во всех этих странах распространен разный язык. Но, конечно, арабский элемент является наиболее существенным. Черты местных языков также, несомненно, присутствуют, например, в Малайзии или Африке. Основной подход к формированию личных имен практически везде одинаковый. Вплоть до современности очень немногие мусульмане имели «семейные» имена. Существовал простой тройной принцип присвоения имени. Первое — это «данное» имя, которое давалось при рождении. Второе — это имя отца. И третье, при необходимости, человек получал описательное имя. Оно могло происходить от названия места его рождения, от рода деятельности или передаваться от предков. Более того, если человек занимал высокое положение, то от правителя он получал дополнительное почетное имя. Вне зависимости от времени или местности человек мог носить только два типа дарованных имен. Например, чисто мусульманское имя, обычно арабское, и имя, указывающее на место рождения; либо простое имя и почетное; или, что было распространено у арабов, кунйа (объясняется далее) и просто имя. Обычно только одно из двух имен становилось часто употребляемым.

Ни одно из этих имен не использовалось для «регистрации», как, например, сейчас можно найти человека по каталогу или в телефонной книге. По самой нераспространенной части имени можно было быстро отыскать человека. Например, предположим, что человека зовут Ахмад, его отца звали Али, и он известен как Зинджани, так как приехал из Зинджана. В любом мусульманском городе живут десятки Ахмадов, и у многих отцов звали Али. Однако из маленького местечка Зинджан приезжает не так уж много народу. Итак, разумнее всего обращаться к человеку (естественно, не для земляков) Зинджани. Иногда у людей было два и более имен, по которым их могли узнать. Возможно, они пользовались ими в разных кругах. Соответственно, новичку лучше всего следовать тому имени, которое по определенным причинам указывает автор. В случае сомнения нужно назвать максимально полную комбинацию имен человека.

Определенные виды имен, в частности арабского происхождения, включают в себя некоторые элементы, образующие неделимую часть. Эти элементы обязательно нужно уметь распознавать. Ал-(аль-) представляет собой опредленный артикль и встречается в подавляющем большинстве имен. Перед определенными согласными л ассимилируется с первым согласным слова и произносится как — р, с, д и т. д. Встречаются имена, которые могут употребляться как с ал-, так и без. Эта часть обычно опускается в указателях. Абу изначально означало «отец кого-то». Однако со временем это слово превратилось в элемент мужского имени: к данной части можно прибавить любое дарованное имя, и новая комбинация будет представлять собой новое единое имя. У древних арабов к личному имени нередко добавляли эпитет или почетное звание, кунйа, например, Абу-Бакр. (В персидском и турецком Абу- иногда превращалось в Бу- или Ба-.) В женских именах Умы- выполняло те же функции, что и Абу в мужском, к примеру, Умм-Култум.

Ибн- означает «сын кого-то» (или бинт, «дочь кого-то»). Арабы часто используют эту вставку между дарованным именем и именем отца, иногда они идут дальше и указывают ее между именами отца и деда, деда и прадеда и далее по родословной линии. Нередко цепочка полного мужского имени бывает очень длинной. «Ибн-А…» порой становится просто семейным именем. В языках, отличных от арабского, и в современных арабских странах ибн обычно не используется. С другой стороны, в персидском место этого элемента может занимать суффикс заде; в тюркских оглы, что тоже формирует семейные имена. Иногда имена меняются в зависимости от местности; как Ибн-Таги = Таги-заде.

Прим.: Такие элементы, как Ибн- или Абу-, а также другие префиксы (и суффиксы), как Абд-, нельзя опускать. В противном случае изменится все имя. В данной работе они будут писаться через дефис[12].

I. Имена пророков.

Многие библейские герои признаны мусульманами как пророки. И их имена, обычно в арабской форме (в дальнейшем преобразованы и в другие языки), являются очень распространенными. (Особые варианты этих имен носят христиане и евреи, живущие в исламских странах.) Примеры подобных имен: Ибрагим=Авраам; Исмаил=Исмаэль; Исхак=Исаак; Якуб=Иаков; Юсуф=Иосиф; Муса= Моисей; Харун=Аарон; Дауд=Давид; Сулейман=Соломон; Йахья=Иоанн; Марьям=Мария; Иса=Иисус. Более того, некоторые пророки, чьи имена являются очень распространенными, не упомянуты в Библии, например, сам Мухаммад.

II. Имена от распространенных арабских корней.

(a) в корне ХМД присутствуют три согласных, которые являются основой слов, главный смысл которых связан с понятием «хвала». Например, Мухаммад, Ахмед, Махмуд, Хамид и т. п.;

(b) слова с корнем ХСН связаны с понятием «благо», например, Мухсин, Хасан, Хусейн, Хассан и т. п.;

(c) слова с корнем СД связаны с понятием «счастье», как Сад, Саид, Мае уд и др.;

(d) корень ЗИД является основой слов, передающих понятие «рост», например, Зайд, Язид и т. д.;

(e) корень ‘МР является основой для слов, связанных с понятием «жизнь», как Амр, ‘Умар и т. п.

VI. Имена, содержащие Абд (’Адб):

Слово абд означает «раб кого-то». Будучи префиксом к эпитетам Господа, оно формирует неделимые цельные имена. Так, например, Аод аль Кадир означает «Раб Всевышнего». (Соответственно, такие имена нельзя разбивать, как это нередко происходит в прессе.) Другие распространенные имена подобного типа: Аод ар Рахман и Абд Аллах.

Другие слова, означающие «раб», используются таким же способом: превращаются в префикс Мамлюк- и Голам- или в суффикс — банде и — голи. Обычно они прикрепляются к имени Господа, Пророка или имама.

VII. Имена, содержащие Аллах:

Эти имена строятся по тому же принципу, что и предыдущая группа. Они заканчиваются на Аллах (или другие божественные имена) и включают в себя различные первые элементы (или иногда суффиксы); например, Хамд-Аллах означает «Хвала Богу». Иногда подобные составные имена формируются из имен пророков: Нур-Мухаммад, «Свет Мухаммада».

VIII. Имена, содержащие ад-дин (al-din), ад-даулях (al-dawlah), аль-мульк (almulk):

Раньше эти слова передавали титулы, но со временем просто стали частью имен. Например, ад-дин (или еддин) означало «от религии»: то есть Кутб-ад-дин, «Столп религии»; ад-даулях (или ед-дауля) означало «от династии»: Муизз-ад-даулях, «Оплот династии»; аль-мульк означало «от царства»: так, Низам-аль-Мульк, «Добрая воля царства». Прим.: Каждый из этих трех постфиксов иногда может опускаться, при этом имя не искажается и остается узнаваемым.

IX. Имена, содержащие му- (Ми-):

Большинство арабских причастий начинаются на М, в частности на Му. Между тем от причастий образовывалось множество имен, означавших почетные звания. По этому принципу создавались многие царские имена, например, халифов династии Аббасидов: Мансур, Мамун, Мутасим, Мутаваккил, Мутадид, Мустансир. Довольно часто имена начинаются с Мут- или Муст-, эти элементы формируют причастия от целой группы глаголов.

Для того чтобы выделить подобные имена в отдельный класс, следует обращать внимание на буквы, идущие после формообразующего сочетания му-.

X. Имена, содержащие и:

Это естественный элемент терминологии в исламских языках. Он передает понятие родства или происхождения. Например, человек из городка Шираз будет Ширази, из Индии (Хинд) — Хинди. Более того, если человек является чьим-то протеже, например, некоего Саада, то его будут звать Саади; потомок Утмана будет Утмини; а член племени Кинда будет ал-Кинди. (Турецким эквивалентом являются окончания ли или лии (-1х), лу или лю.)

Также существует множество распространенных имен, которые непросто определить с первого взгляда. Они могут быть арабского происхождения (мужские: Али, Джафар, Хабиб, Хамза, Салих; женские: Фатима, Зейнаб, и т. д.), персидского (Фируз, Бахрам и т. д.), турецкого (Арслан, Тимур и т. д.) и из других языков.

Иногда разные звания могут составлять части одного имени личного. Например, в имени Малик-шах малик означает «царь» на арабском, а шах — на персидском. Титулы или их элементы могут полностью заменять имя, а могут быть неразрывны с ним. К таким титулам относятся мир (амир), бег, хан, мирза, шайх, шах, ага и т. д. Некоторые из этих званий обладают особым значением: шах в качестве префикса означает «святой», а в качестве суффикса «царь»; мирза в виде префикса означает «господин», а в виде суффикса «принц»; сайид или шариф употребляется по отношению к потомкам Мухаммада; хадж или хаджи — для тех, кто совершил паломничество, причем не обязательно в Мекку.

Порой в разных языках одни и те же имена изменяются до неузнаваемости: так Мухаммад становится Мехмедом (или Мехметом) в турецком или Махмаду в Западной Африке. В Российской империи мусульмане нередко сами заменяли и, оглы, заде на ев и ов; или прибавляли русское окончание к полному имени. Индийские мусульмане часто англизировали свои имена, подстраивая их к нормам английского произношения, например, Syed для Sayyid, Saeed для Sa’d. В более общем смысле звуки менялись следующим образом: ау=у, =ее, =oo, короткий а превращался в и. Во французских колониях мусульмане также меняли звучание своих имен: s=ss, =ou, g=gu и т. д.

Исламский календарь

Эра представляет собой совокупность лет, начиная с первого года летоисчисления. Так, первый год христианской эры датируется с предположительного дня рождения Христа. Первый год исламской эры ознаменовала Хиджра (х.), то есть тот момент, когда Мухаммад переселился из Мекки в Медину и основал мусульманскую общину. Этот год относится ко второй половине 622 — первой половине 623 года христианской, или нашей эры (н. э.)

В отличие от классического летоисчисления исламский «год» является не совсем солнечным, то есть не составляет полный сезонный цикл. Мусульманский год считается «лунным», он состоит из двенадцати «истинных месяцев», другими словами, из двенадцати периодов от новолуния до новолуния. И так как истинный месяц длится только 29 или 30 дней, то и лунный год оказывается короче солнечного примерно на одиннадцать дней. Большинство лунных календарей, в которые включены истинные месяцы, соотносятся с солнечным календарем. Примерно каждые три года к нему прибавляют несколько дополнительных дней. Следуя запрету Корана, числа исламского «года» не имеют конкретной связи с сезонами. Например, некий праздник может проходить летом, потом сместиться к весне, затем к зиме, потом к осени и снова к лету, за всю жизнь можно проследить примерно три таких цикла. Наравне с исламским календарем, который не пользовался в ритуальных и исторических целях, существовал «светский» календарь. Он основывался на солнечном летоисчислении и использовался в финансовой и других практических сферах. Существовало бесчисленное множество исламских светских календарей, однако они не пользовались особым авторитетом. Только некоторые из них считались систематически организованными и долго служили в исторических целях. До недавнего времени, пока не появился международный григорианский календарь, ни одно солнечное летоисчисление не могло составить конкуренцию исламскому лунному календарю.

Исламская эра даже приблизительно не соответствует солнечным годам. Невозможно, как в случае с другими летоисчислениями, просто добавить к исламской дате разницу в годах между ключевыми датами (622) и сопоставить ее с христианской эрой. Конечно, если под рукой нет сравнительной таблицы, то этим методом можно воспользоваться и получить примерную дату с диапазоном в пару лет. Исламские «годы», как мы уже говорили, короче, и, следовательно, исламский век заканчивается примерно на три года раньше, чем солнечный. В итоге на каждую сотню лет в исламской датировке приходится отставание на три года. Например, первый год Хиджра отличается от христианской даты (622 н. э.) на шесть веков и 21 год. Исламский 100-й год отличается от христианского на шесть веков и 18 лет (100+618=718 христианский год). В 200-м году разница составила шесть веков и 15 лет (815 г. н. э.). Следовательно, к 700-му году разница составляет ровно шесть веков — 1300-й христианский год.

С этого периода разницу в датах рассчитывают следующим образом: шесть веков минус определенное количество лет. Итак, приблизительную христианскую дату можно получить, добавив к исламской 600 лет плюс по три года за каждый век до 700 года по исламскому летоисчислению (х.) или минус три года за каждый век после 700 по исламскому летоисчислению (х.).

При более точном арифметическом расчете необходимую дату можно установить по следующей формуле Г = х — х/33 + 622 (Г= григорианская дата, х= дата Хиджра)[13]. И, наоборот, исламскую дату, исходя из григорианского календаря, можно получить так: х = Г — 622 + (Г-622)/32. Однако следует помнить, что эти формулы позволяют установить только тот год, с которого начинается необходимый период из соответствующего календаря. Если нам нужно найти дату во второй половине года, то, возможно, в другом календаре она попадет уже на следующий год.

Месяцы в исламском году по традиции определялись фазами луны. Следовательно, в месяце может быть разное количество дней. Оно меняется как каждый год, так и в течение одного года в зависимости от места наблюдения. Кроме того, неопределенность дня недели также затрудняет точное датирование (поскольку исламский календарь оперирует семидневной неделей так же, как и месяцем). Чтобы сделать календарь более предсказуемым, используются разные математические средства, например, чередование дней в месяце: тридцать, двадцать девять, тридцать и добавление «високосных годов» в соответствии с различными системами. Месяца идут в следующем порядке: Мухаррам, Сафар, Раби I, Раби II, Джумаада I, Джумаада II, Раджао, Шабан, Рамадан, Шавваль, Зуль-када, Зуль-хиджжа.

Так как месяц начинался вечером с приходом новолуния, то день должен был начаться на закате.

Более того, существуют названия и для солнечного исламского календаря (эквивалентные григорианским), самые распространенные из них следующие,

для арабов:

Нисан — Апрель, Иййар — Май, Хузайран — Июнь, Таммуз — Июль, Аб — Август, Айлюль — Сентябрь, Тишрин аль-авваль — Октябрь, Тишрин аль-сани — Ноябрь, Канун аль-авваль — Декабрь, Канун аль-та-ани — Январь, Шубат — Февраль, Азар — Март;

для персов:

Фарвардин — Март-Апрель, Урди-бихишт — Апрель-Май, Хурдад — Май-Июнь, Тир — Июнь-Июль, Мурдад — Июль-Август, Шахривар или Шахрир — Август-Сентябрь, Михр — Сентябрь-Октябрь, Абан — Октябрь-Ноябрь, Азар — Ноябрь-Декабрь, Дей — Декабрь-Январь, Бахман — Январь-Февраль, Исфанд — Февраль-Март.

Исторический метод в изучении цивилизации

Исторический гуманизм

Если ученый не желает основываться (то есть ставить вопросы и приходить к определенным выводам) на случайностях, то он должен обоснованно выбрать метод исследования. Таким образом он докажет свою точку зрения. Подобное обоснованное доказательство поможет ему как ученому отстоять свои позиции. Если бы для данных вопросов существовало единое мнение, удовлетворяющее конкретного ученого, то можно было бы не уделять им столько внимания. Но, к счастью, современная наука предлагает нам множество разных вариантов изучения истории в целом и исламской цивилизации в частности.

Исторические исследования принято считать «идеографическими», так как они основаны на данных об определенных местностях и датах. К подобному типу относят некоторые стадии геологических и астрономических исследований. Противоположным типом исследований являются «номотетические» науки, например физика или химия. Датировка не оказывает на них основополагающего влияния. Однако эти различия обладают особой ценностью, только если принимать во внимание определенные понятия, о которых иногда забывают. Во-первых, датируются ли предметы стоящих перед нами вопросов. Сами вопросы (как и следует в сложной общественной дисциплине) должны обладать бесконечным значением для человечества. Иногда поиск ответа становится манипулирующей силой, но этот процесс всегда ведет к пониманию важных для человечества явлений[14]. Более того, в идеале дисциплина не должна делиться по категориям изучаемых предметов или по методам исследования и уж тем более по форме полученных результатов. Хотя эмпирически подобные результаты могут быть полезны в качестве указателей, особенно в интерпретации тех сфер, которые возникли из исторической случайности. В идеале дисциплина должна формироваться до тех пор, пока не будет представлять собой ряд взаимосвязанных вопросов. По крайней мере в перспективе данные вопросы стоит обсуждать с относительной автономностью от других. Подобная дисциплина не требует немедленных ответов, в какой форме надо ставить вопросы, или какой метод решения будет наиболее эффективным. С этой точки зрения, если существует область исторических исследований (как я полагаю), а не просто группа из нескольких областей, мы можем представить целый ряд вопросов о человеческом культурном развитии. И здесь мы не можем проигнорировать необходимость вневременных обобщений, например, о том, к чему приведут культурные изменения. Эти обобщения вытекают из различных дисциплин и являются важным элементом в изучении человеческой культуры. Они поднимают вневременной аспект точно датированных событий.

Разобравшись в этом вопросе, можно утверждать, что историческая наука является преимущественно «идеографической» в том смысле, что даже самые широкие обобщения все равно связаны с некой датой. С подобной точки зрения естественные науки и даже социальные исследования человеческой культуры отличаются от истории, они нацелены на усовершенствование анализа данного общества вне зависимости от времени. Более того, при любом раскладе исторические вопросы связаны исключительно с датой и местом события. И когда в пределах исторического контекста поднимается (как положено) вопрос, не поддающийся датировке, он все равно служит для уточнения сведений, которые, в свою очередь, датированы и определены в пространстве. Конкретные события — это не просто примеры и не просто сырой материал для вневременных обобщений.

Однако я заинтересован в более глубоком исследовании. Даже если всеобщее внимание сосредоточено на времени и месте, в рамках ряда вопросов о культуре и ее непрерывности во времени можно выделить аспекты, не связанные исключительно с датировкой. Решение этой задачи и является целью данного исследования. Нам предстоит узнать, какой тип получения информации будет вторичным, а какой поможет ответить на основные вопросы. На этой основе мы можем выделить два типа историков — занимающихся обобщениями и изучающих исключения. На практике их различие определяется следующим: вторые занимаются всем, чем заинтересованы или должны быть заинтересованы первые; а первые, вопреки своим принципам, исследует те аспекты, которые, по их мнению, должны касаться только вторых. Как бы то ни было, обе точки зрения помогают определить разделы и категории в определении области исследований. Я убежден, что при изучении цивилизаций до начала эпохи Нового времени, когда перед нами встают наиболее важные общечеловеческие вопросы, нельзя опускать более содержательное представление, создаваемое историками второго типа. Именно на этом принципе я строил данную работу.

Некоторые историки, принадлежащие к первому типу, прежде всего стараются четко сформулировать выбранную ими часть общей культурной сферы, как того требуют исследования взаимодействий событий. Они склонны структурировать окружающую среду во времени и пространстве (задаваясь вопросом, как возникло настоящее положение вещей) так же, как астрономы упорядочивают время и пространство в соответствии с Солнечной системой. Со стороны может показаться, что их работа строится исключительно на вневременных аспектах культурных изменений и не связана ни с датами и ни с местоположением (исключение составляют лишь определенный промежуток времени и место, подразумеваемые человеческой культурой). Если серьезно подходить к вопросу, то данным историкам в первую очередь стоит обратить внимание на типичные черты и лишь затем на исключения. Только так можно выделить типичные обобщения. Изучая любой предмет, будь то государство, роман или секта, они в первую очередь рассматривают этот объект как тип или по крайней мере как общую политическую, эстетическую или религиозную модель. Это может быть модель определенного времени, но предпочтительнее, чтобы она была вневременной.

С другой стороны, с так называемой гуманистической точки зрения, изучение типического позволяет нам лучше оценить исключительные аспекты, увидеть, в чем заключается их исключительность. Нам нужно ознакомиться с реалиями, типичными для определенного периода, например, с работами художников или заявлениями выдающихся политиков. Таким образом, мы сможем понять, какую нишу занимают выдающиеся аспекты[15]. В целом мы изучаем исламский мир как великое сложное историческое событие, а также как совокупность менее серьезных событий. При этом они являются примером не чего-то общего, а чего-то неизменного и неповторимого, что и придает им особую ценность. Впоследствии мы можем сосредоточиться как на великих поражениях, так и на великих успехах, как на моральном значении действия, так и на непосредственном результате.

Поскольку выдающиеся события происходили в контексте человечества в целом, а не только для частных групп и лиц, то подобное рассмотрение остается законным общественным исследованием, а не частным антикварианизмом. Все события проходят через этот тест в тот момент, когда меняют контекст повседневной человеческой жизни. Ведь в конечном счете ни один регион или период человеческой жизни не был настолько изолирован, чтобы не оказывать на нас воздействие. На этой стадии цели историков первого и второго типа сходятся. Однако историк, изучающий исключения, готов продолжить рассмотрение дальше.

Исключительным значением обладают не только те события, которые могут изменить естественный или социокультурный контекст. Поскольку среди людей, кроме физической конфронтации в определенный момент, существует еще моральная или духовная солидарность. Судьба каждого народа независимо от внешних последствий имеет отношение ко всему человечеству. Затем, что вероятно важнее всего, события и действия, изменившие моральный контекст человеческой жизни, приобретают колоссальное значение. Они устанавливают непоколебимые стандарты и нормы, определяют наши цели и моральные принципы, которые люди не смеют игнорировать. Увековечивая память великих деяний греков и персов, Геродот писал в своей «Истории»: «Это неповторимые деяния, достойные нашего безграничного уважения. Эти поступки нельзя сымитировать, но им можно подражать и в определенной степени даже превзойти. Однако даже теперь мы не посмеем назвать человека, равного по величию прежним героям. Один раз узнав об их подвигах, мир уже не будет прежним. И причина не в том, что они могу сказать нам, какие мы, статистически рассказать о потенциальных возможностях человека; причина в том, что мы осознаем, кто мы, что нам, людям, нужно, что вызовет у нас восхищение и слезы».

В данный момент мы говорим о событиях и действиях, формирующих культурные институты на уровне общественности. Мы имеем дело с людьми, точнее с группами людей, которые занимают в культуре относительно автономную позицию. Чисто индивидуальные действия обладают теми же качествами, но их нужно рассматривать на совершенно другом уровне. Так, исследователь, изучающий эти действия, является скорее биографом, чем историком. Идеалы и ожидания людей, а также особые индивидуальные видения крайне важны в «исключающей» перспективе. Поскольку, когда в повседневной модели складываются исключительные обстоятельства и необходимо создать нечто новое, они становятся основной движущей силой творчества. Таким образом, предполагаемый историк, занимающийся обобщениями, оказывается втянут в вопросы, связанные с изучением исключений.

Если историк, исследующий исключения, серьезно подходит к вопросу — мы не рассматриваем сомнительных ученых-сказочников, — то ему необходимо разбираться в «соционаучном» предмете, который изучают «обобщающие» историки. Хотя, конечно, получается оперировать только тем мировоззрением и идеалами, которые предоставлены нам далеко не совершенными человеческими интересами (материальными или воображаемыми). В конечном счете ответы на исторический вопрос «почему?» нужно искать (и обычно в форме «как сработал этот механизм?») в человеческой природе и культурной экологии. Эти обстоятельства определяют, что впоследствии можно считать индивидуальными «случайностями», которые, формируя историю, не просто сменяют друг друга, а разрастаются и создают единое сложное течение[16]. Несмотря на то что человек — существо иррациональное, в целом иррациональные действия чаще всего оказываются случайностью. Только рациональный расчет объединяет группы людей и подталкивает к дальнейшему усилению и развитию. Причем даже когда расчет строится на неверных предположениях[17]. Следовательно, групповые интересы обладают способами самоутверждения. В конечном счете интересы группы в основном базируются на экологических обстоятельствах и, в частности, на взаимосвязанном развитии культурных ресурсов. Это развитие обусловлено внутренней нестабильностью культурных традиций, и в дальнейшем, вероятно, потребуются новые изменения.

Однако подобные экологические обстоятельства просто устанавливают границы возможного. В пределах этих границ личное мировоззрение получает хороший шанс. Когда привычный, повседневный образ мышления уже не действует, всегда появляется человек с богатым воображением, который может предложить новую альтернативу. При подобном стечении обстоятельств в игру вступает заинтересованное сознание. Однако оно может как провалить задачу так и удачно справиться с ней. Но в любом случае это мировоззрение является гуманистической составляющей человеческой истории.

Соответственно, историк-гуманист должен заинтересоваться обязательствами человечества и тем, как они выполняются, в результате нормы и идеалы станут для него очевидны. Кроме того, ему следует обратить внимание на взаимоотношения и диалоги, в которых выражены данные обязательства. Следовательно, для историка, занимающегося исключениями и придерживающегося подобной тенденции, исламский мир представляется как моральный и гуманистический комплекс уникальных и неповторимых традиций. Однако уже не важно, «привело» ли подобное видение к каким-либо ощутимым результатам в наше время. Что действительно важно для нас, так это качество превосходства — живая реакция и неизменная составляющая человеческой деятельности. И пусть в определении культурной взаимосвязи во времени и пространстве и формировании современного мира это качество сыграло не настолько важную роль, как нам казалось. Но оно все равно требует нашего человеческого уважения и признания.

О научных предубеждениях

Ввиду большого значения личного отношения и лояльности в исторических исследованиях, ориентация историка играет здесь гораздо большую роль, чем в других научных дисциплинах, и эта роль облегчает исследование исламского мира.

При исторической оценке событий нельзя игнорировать основные интересы изыскателя. Особенно этот фактор важен при академических исследованиях на высшем уровне, когда поднимается вопрос, какое место занимает человек в культурных традициях: религиозных, творческих и даже государственных. Хотя порой присутствие этого фактора необязательно: ведь рассмотренный выше вопрос возникает, только если мы глубоко по-человечески заинтересованы. Изыскания многих сухих специалистов заключаются в обсуждении глобальных проблем и поиске тех или иных неточностей, которые допустил гуманистически заинтересованный великий исследователь. Эти изыскания нередко вносят ясность в вопрос, но в них упущен самый главный момент. Предубеждение может заставить рассеянного, а порой и внимательного ученого составить для себя необъективное мнение. Необъективность выражается в вопросах, которые он ставит, и выбираемых им категориях. Причем обнаружить эту необъективность крайне сложно, поскольку она скрывается порой в нейтральных и невинных терминах. Тем не менее, можно предотвратить появление подобных предвзятых суждений, вызванных гипертрофированной приверженностью. Это решение не избавит нас от всех последствий предубеждений, но поможет обойти их ловушки и извлечь выгоду из подобного глубинного подхода к вопросам.

У многих действительно серьезных ученых чувство приверженности нередко болезненно обострено. И чем сильнее они вникают в суть, чем глубже стараются укорениться в одну из культурных традиций, тем больше становятся их предубеждения. Фактически многие из описанных традиций предстают перед нами только в соответствии с мировоззрением великих исследователей исламского мира. При этом эти ученые сделали все, чтобы поместить проблемы в рамки, в которых работали другие исламисты. Я могу перечислить пять подобных традиций, три старые и две новые. Христианская традиция, не важно, католическая или протестантская, явилась основополагающей для западных ученых. В то время как иудейская — для всех остальных. С недавних пор среди ученых появляется все больше приверженцев исламской традиции как шариатского, так и суфийского толка, они, несомненно, вносят свой вклад в данную научную сферу. Подводные камни, которые ждут ученых, приверженных той или иной традиции, очевидны по крайней мере для представителей конкурирующего направления. Нет гарантии, что мусульмане смогут найти внутренний баланс, или что немусульмане смогут составить объективное мнение. Наравне с данными старыми традициями существуют новые исследователи, марксисты и западники. Их ошибка заключается в преследовании исламских или христианских приверженностей. «Западниками» я называю тех последователей западной культуры, которые убеждены в ее уникальности и превосходстве, а также в том, что она является воплощением идеалов свободы и правды. В некоторой степени они разделяют христианский взгляд на ислам, поскольку христианская традиция явилась основой западной культуры. Хотя на более личном уровне западники отрицают понятие преданности христианству. Не все исламоведы подвержены влиянию этих направлений. Хотя это не означает, что их мнение будет абсолютно независимым и объективным. Обычно подобные альтернативные взгляды страдают от ограниченности мировоззрения и узости понимания. Более того, неосознанно эти ученые тоже оказываются подвержены влиянию скрытых, а значит непроанализированных предубеждений. И к ним стоит относиться с еще большим вниманием.

Соответственно, проблема, как изучать ислам, не уходя в сторону предубеждений или традиций, особенно к христианской приверженности, интересует практически всех, за исключением лишь нескольких религиозных ученых. Этот вопрос ключевой для всей науки. Жан-Жак Ваарденбург (Jean-Jacques Waardenburg, in «L’Islam dans le miroir de l’Occident: comment quelques orientalistes occidentaux se sont penches sur l’Islam et se sont forms une i de cette religion» (The Hague, 1963)) продемонстрировал, как в работах исламистов Игнаца Гольдциера (Ignaz Goldziher), Кристиана Снук Ургронджа (Christiaan Snouck Hurgronje), Карла Бекера (Carl Becker), Дункана МакДональда (Duncan MacDonald) и Льюиса Мэссинона (Louis Massignon) глубоко укоренились приверженности самих авторов (хотя он не использовал концепт «западник»). Культурная приверженность ученого играет важнейшую роль в его работе. Кто-то может подумать, что в рамках одной традиции нельзя объективно изучать другую, это не так. В конечном счете понятие объективности и истины очень личное. Порой при позитивном настрое проще понять противоположную культурную или религиозную традицию, чем при негативном принять чужую истину, даже если вы исповедуете один культ и следуете одному кредо. Прежде всего мы живые люди и только во вторую очередь — последователи некой традиции. Тем не менее, не только научная культурная среда, но и личные привязанности заставляют великих ученых так или иначе расставлять критерии в своих исследованиях. Только осознав и тщательно продумав границы своих приверженностей, а также определив свои возможности за пределами привязанностей, мы сможем надеяться на свою человечность. И в итоге сумеем оценить чужие культурные традиции, а в некоторых случаях и свои.

Когда мы сравниваем исламский и западный мир, в частности христианство и ислам, подобное понимание является ключевым для нас. Одно время среди христиан, желающих постичь духовную ценность ислама, существовала тенденция принимать его в качестве усеченной версии христианства. По их мнению, любую исламскую истину можно найти в христианстве, но христианство пошло дальше в увенчании истинной правды, а мусульмане отклонились от нее. Соответственно, мусульмане исторически видели в христианстве сокращенный или даже извращенный вариант ислама. Однако подобное сравнение, по крайней мере на первый взгляд, не обосновывает исторические цели. Этот подход едва ли понятен даже тем христианам и мусульманам, которые придерживаются подобной точки зрения. Что говорить о мыслящих, чувствительных и прямолинейных личностях, которые понимают обе религии.

В действительности, в чутких руках подобный подход может принести свои плоды. Так, в статьях Льюиса Мэссинона можно обнаружить намек на довольно интересную христианскую интерпретацию ислама (Louis Massignon, «Salmn Pk et les prmices spirituelles de llslam iranien», Societe des Etudes Iraniennes, vol. 7 (1934) и несколько статей о Семерых Спящих). Он полагал, что исламске сообщество находится в духовном изгнании, что оно скрыто от божественного присутствия. Именно из-за этого изгнания им нужен особый свидетель, который принесет истину. (Джулио Басетти-Сани (Giulio Basetti-Sani, «Mohammed et Saint Francois» (Commissariat de Terre-Sainte, Ottawa, 1959) в своей прекрасной, поучительной, но не совсем научной книге частично развил идею Мэссинона, чем оказал огромную услугу современной мифологии.) Эрик Бетман (Eric Bethmann «Bridge to Islam») и Кеннет Крэгг (Kenneth Cregg) предложили менее поэтичный, но вполне изящный подход к исламу в христианских терминах. Но все же остается неоспоримый факт, что итоговые суждения, основанные на подобных подходах, вызывают некоторое подозрение. Серьезное всестороннее исследование любой религиозной традиции может занять не одну жизнь. Более того, мало кто может рассмотреть проблему с двух позиций одновременно. Считается, что многие мыслящие личности не видят истины так, как ее видит апологет. Однако вышесказанное доказывает, что и апологет глубоко заблуждается, если считает себя вправе судить чужую традицию. Огромный скептицизм вызывает исламское понятие о недостойности христианства и наоборот, даже если эта идея элегантно оформлена.