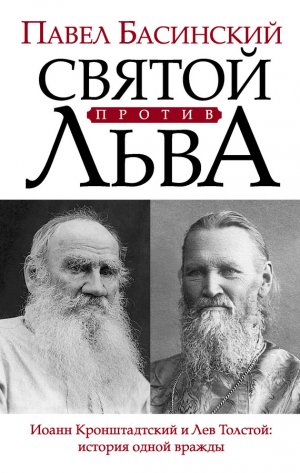

Святой против Льва. Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой: история одной вражды Басинский Павел

Выражаю сердечную благодарность всем, кто советом, делами или добрым участием помогал появлению этой книги:

Ольге Басинской, Евгению Водолазкину, О.В.Гладун, Н.А.Калининой, В.Я.Курбатову, В.С.Логиновой, М.Г.Логиновой, Л.В.Миляковой, Геннадию Опарину, Надежде Переверзевой, Алексею Портнову, Владимиру Толстому, Татьяне Шабаевой, Елене Шубиной, Ядвиге Юферовой.

Нельзя хромать на оба колена. Нельзя одновременно любить Льва Толстого и Иоанна Кронштадтского.

Н.С. Лесков в разговоре с Л.И. Веселитской

Вместо предисловия

ГОСУДАРЬ СМЕЕТСЯ

В воспоминаниях Ивана Захарьина – статского советника, бывшего управляющего отделениями Крестьянского банка в Вильно, Ковно, Оренбурге и Ставрополе, а также прозаика и драматурга, писавшего под псевдонимом Якунин, – рассказывается о беседе императора Александра III с графиней Александрой Андреевной Толстой – двоюродной тетушкой Льва Толстого, знаменитой Alexandrine, – девицей, камер-фрейлиной, воспитательницей великой княжны Марии Александровны.

Alexandrine славилась при дворе не только безупречной набожностью и склонностью к филантропии, но и незаурядным умом, литературным вкусом и независимым характером – отличительной чертой всей толстовской породы.

В покои фрейлины для царя имелся отдельный проход через стеклянную, висевшую в воздухе галерею, соединявшую Зимний дворец с Эрмитажем, и государь зашел посоветоваться о возможности публикации «Крейцеровой сонаты» Толстого, запрещенной духовной цензурой.

«Я позволила себе высказать свое мнение в утвердительном смысле и представила государю, что вся Россия уже читала и читает ее, следовательно, разрешение только может понизить диапазон публики, которая великая охотница до запрещенного плода».

Женщины в России часто оказывались мудрее мужчин. «Крейцерова соната» была разрешена к печати – но только в составе очередного тома собрания сочинений Толстого.

И тогда же они разговорились о необыкновенной популярности Льва Толстого в России. Шел 1891 год.

– Скажите, кого вы находите самыми замечательными и популярными людьми в России? – спросил Александру Андреевну государь. – Зная вашу искренность, я уверен, что вы скажете мне правду… Меня, конечно, и не думайте называть.

– И не назову.

– Кого же именно вы назовете?

– Во-первых – Льва Толстого…

– Это я ожидал. А далее?

– Я назову еще одного человека.

– Но кого же?

– Отца Иоанна Кронштадтского.

Государь рассмеялся и ответил:

– Мне это не вспомнилось. Но я с вами согласен.

Захарьин не присутствовал при этом разговоре. Незадолго до смерти графини он был допущен к разбору ее архива, откуда (а также из личных разговоров с ней) он и взял этот эпизод. Как литератор, он не удержался и несколько раскрасил картинку. В воспоминаниях самой Толстой разговор подан более сухо. Но и графиня отмечает, что императора рассмешил ответ о Кронштадтском.

Толстая даже пишет: «Государьочень смеялся…»

Смеялся, но все-таки согласился! «Несмотря на совершенное различие двух этих типов, у которых одно было только общее: и к тому, и к другому люди всех сословий прибегали за советом».

«Немало иностранцев, – вспоминала графиня А.А.Толстая, – приезжали сюда с этой целью, и часто случалось, что они являлись ко мне, воображая себе, по моей фамилии, что найдут во мне покровительницу их доступу к Льву Толстому. Обыкновенно я говорила им, что помощь моя совершенно лишняя, так как Лев Николаевич принимает у себя всех без исключения».

Возможно, всех без исключения принимал бы у себя и Иван Ильич Сергиев, знаменитый протоиерей, настоятель кафедрального Андреевского собора в Кронштадте. Но это было невозможно. Если Льва Толстого в Ясной Поляне ежедневно посещали десятки людей, то отца Иоанна постоянно осаждали тысячные толпы. И неважно, где он находился: в Кронштадте, Самаре, Вологде, Ярославле или других российских городах во время своих многочисленных поездок. Если бы ко Льву Толстому шло столько же людей, сколько их ежедневно притекало (приплывало) в Кронштадт, от его прекрасной Ясной Поляны не осталось бы ни деревца, ни кустика, ни цветочка, ни травиночки – всё было бы вытоптано. Так что по совести, отвечая на вопрос государя, Толстая должна была первым назвать отца Иоанна, а своего племянника – вторым.

Однако трудно себе представить реакцию императора на подобный ответ. Все-такисвоего Толстого он знал и любил. Еще подростком-цесаревичем он рыдал над его «Севастопольскими рассказами». Он в буквальном смысле плакал уже зрелым мужем во время чтения вслух пьесы «Власть тьмы» (впрочем, из государственных соображений тоже сперва допущенной к представлению только на домашних театрах). Царь не любил, когда его подчиненные доносили ему о крамольных сочинениях графа, что стали появляться за границей и нелегально в России уже с середины восьмидесятых годов. «Нет, – говорил государь, – мой Толстой этого не напишет». Не может быть ни малейшего сомнения в том, что при жизни Александра III никакого отлучения Толстого от Церкви состояться не могло.

В воспоминаниях графини приводится другой любопытный эпизод, ярко характеризующий отношение императора к Толстому. В 1892 году в лондонской “Daily Telegraph” в искаженном переводе вышла статья Толстого «О голоде», которую в России не смог напечатать даже специальный журнал «Вопросы философии и психологии». Правая газета «Московские ведомости» опубликовала фрагменты статьи в обратном переводе – с английского на русский, хотя оригинальный русский текст находился в России. Из этих фрагментов и комментариев к ним следовало, что Толстой не столько переживает за голодающих крестьян, сколько призывает к свержению законной власти. Скандал разразился чудовищный. Даже библиотекарь Румянцевского музея русский философ Н.Ф.Федоров при встрече с Толстым отказался подать ему руку. Что говорить о консервативной части общества! В кабинет министра внутренних дел посыпались доносы. По законам того времени при тщательном расследовании Л.Н.Толстому грозила как минимум ссылка в самые отдаленные края Российской империи. И тогда тетушка, как это уже не раз случалось, бросилась выручать племянника.

«Заехавши раз к графу Дмитрию Андреевичу Толстому, тогдашнему министру внутренних дел[1], застала его в большом раздумьи», – вспоминала она…

– Право, не знаю, на что решиться, – сказал он графине. – Прочтите вот эти доносы на Льва Николаевича Толстого. Первые, присланные мне, я положил под сукно, но не могу же я скрывать от государя всю эту историю?

Реакция императора превзошла ожидания и министра, и фрейлины. «Прошу Льва Толстого не трогать; я нисколько не намерен сделать из него мученика и обратить на себя негодование всей России, – сказал он. – Если он виноват, тем хуже для него».

«Дмитрий Андреевич вернулся из Гатчины вполне счастливым, – вспоминала графиня, – так как в случае каких-нибудь строгостей и на него, конечно, пало бы много нареканий».

Нареканий – со стороны кого? Всей России? Или самого государя? Очевидно одно: доклад министра был императору неприятен. А вот решение, которое государь принял, было отрадным. Это был благородный поступок не столько царя, сколько просвещенного аристократа. И Европа это оценила.

«С какой радостью, – вспоминала графиня Толстая, – я стала писать во все концы Европы и за океан, что граф Лев Толстой преспокойно живет у себя в Ясной Поляне и что великодушный наш царь не обидел его даже упреком».

Однако когда этот великодушный царь умирал в Ливадии в октябре 1894 года, к нему позвали не Толстого, а отца Иоанна Кронштадтского. Не писателя и философа, а исповедника и чудотворца. И не Толстой, а Кронштадтский держал над головой страдающего свои руки, утишая мучительную боль. И приобщал императора перед смертью не автор «Крейцеровой сонаты», но автор «Моей жизни во Христе». И если бы действительно случилось чудо и император тогда выжил, неизвестно еще, кто встал бы в его глазах на первое место «самого замечательного человека в России».

Вернувшись из Крыма вместе с телом покойного царя, отец Иоанн сказал одной из газет: «Я мертвых воскрешал, а Батюшку-Царя не мог у Господа вымолить. Да будет на все Его Святая воля…»

Но пройдет четырнадцать лет, и тот же исповедник и чудотворец, что в Крыму пытался спасти одного болящего от смерти, в своем дневнике пожелает другому – скорейшей гибели: «Господи, не допусти Льву Толстому, еретику, превзошедшему всех еретиков, достигнуть до праздника Рождества Пресвятой Богородицы…»

Это был сентябрь 1908 года, восьмидесятилетний юбилей Толстого, и он был серьезно болен. Отказали ноги, и юбиляра вывозили к гостям в специальном кресле-каталке. Есть кинохроника, где старого, слабого Толстого в кресле вывозят на балкон яснополянского дома. Больной еле заметно улыбается… О болезни Льва Толстого бесконечно писали газеты, и Кронштадтский, конечно, об этом знал. Но Толстой тогда как раз выжил. Зато в конце декабря 1908 года умер сам отец Иоанн.

С величайшими, почти царскими почестями тело покойного было доставлено по льду Финского залива из Кронштадта в Петербург и похоронено в Иоанновском женском монастыре, им же основанном, в специальном храме-усыпальнице из белого мрамора с проведенным туда электрическим освещением. Подобной чести не был удостоен ни один священник России за все времена ее существования.

Народ искренне любил Иоанна Кронштадтского. Миллионы людей верили в него как в святого еще при жизни. Чехов говорил, что в каждой сахалинской избе он видел портреты отца Иоанна, которые висели рядом с иконами. Но вот когда вся Россия оплакивала любимого батюшку, искренне любивший русский народ Лев Толстой в Ясной Поляне написал о том, «как человек, называющийся русским императором, выразил желание о том, чтобы умерший, живший в Кронштадте,добрый старичок (курсив мой. – П.Б.) был признан святым человеком, и как синод, т. е. собрание людей, которые вполне уверены, что они имеют право и возможность предписывать миллионам народа ту веру, которую они должны исповедовать, решил всенародно праздновать годовщину смерти этого старичка (курсив мой. – П.Б.) с тем, чтобы сделать из трупа этого старичка (курсив мой. – П.Б.) объект народного поклонения».

Пройдет еще два года. В 1910 году, поздней осенью, Толстой бежит из Ясной Поляны – в монастырь: сперва в Оптину пустынь, затем – в Шамордино. Он и остался бы в Шамордине, если бы не ряд нелепых и отчасти случайных обстоятельств. После бегства из Шамордина он лишится последних сил, сойдет на станции Астапово и умрет. Он переживет своего соперника на два года.

Так завершится один из самых невероятных сюжетов в религиозной и общественной истории России, который будущий биограф отца Иоанна Кронштадтского назовет «битвой гигантов» и который начался с невинного светского разговора императора Александра III и фрейлины Толстой о том, кто же на Руси замечательнее и популярнее всех. Впрочем, началось это гораздо раньше.

Глава первая

СВЯТОЙ ЛЕВ, ПАПА РИМСКИЙ

Сделаться маленьким и к матери, как я представляю ее себе. Да, да, маменька, которую я никогда не называл, еще не умея говорить. Да, она, высшее мое представление о чистой любви, но не холодной Божеской, а земной, теплой, материнской. К этой тянулась моя лучшая, уставшая душа. Ты, маменька, ты приласкай меня.

1906 годЗапись Л.Н.Толстого на клочке бумаги

МАДОННА В КРЕСЛЕ

Церковный историк русской литературы М.М.Дунаев пишет: «По собственному признанию Толстого, он в пятнадцать лет носил на шее медальон с портретом Руссо вместо креста. И боготворил женевского мыслителя…»

Но откуда взялось этособственное признание, которое довольно часто тиражируют противники Толстого? Ссылка дается на первый том биографии Толстого, написанной П.И.Бирюковым еще при жизни писателя. Бирюков был близким другом семьи Толстых, лично общался с писателем во время работы над биографией, поэтому свидетельство приобретает особый вес. На самом деле Бирюков сообщает нам вот что.

В 1901 году Толстого в Ясной Поляне посетил француз Paul Boyer, затем описавший в женевской газете “Le Temps” свои впечатления от трех дней, которые он провел вместе с Толстым.

Там он привелустные слова Толстого:

«К Руссо были несправедливы, величие его мысли не было признано, на него всячески клеветали. Я прочел всего Руссо, все двадцать томов, включая “Словарь музыки”. Я более чем восхищался им – я боготворил его. В 15 лет я носил на шее медальон с его портретом вместо нательного креста. Многие страницы его так близки мне, что мне кажется, я их написал сам…»

Но достоверность этого признания вызывает большие сомнения. Во-первых, мы получили его из вторых рук. Во-вторых, если Толстой и говорил это, то сильно преуменьшил свой возраст. Впервые он прочитал Руссо в марте 1847 года, в восемнадцать лет.

С тринадцатилетнего возраста Лев вместе со старшими братьями и сестрой жил в Казани у тетушки Пелагеи Ильиничны Юшковой, родной сестры их рано скончавшегося отца, которая взяла опекунство над несовершеннолетними Толстыми. П.И.Юшкова была женщиной хотя и светской, но верующей и богобоязненной. Она старалась дружить с монахами и церковными иерархами. Мог ли подобный поступок племянника остаться незамеченным? Теоретически, конечно, мог. Всё могло быть. Вопрос в том, почему ничем не подтвержденное свидетельство иностранного гостя мы принимаем за несомненную истину? Не потому ли, что этим «фактом» проще всего проиллюстрировать раннее «безбожие» Толстого? Вместо того чтобы внимательно изучить его религиозное воспитание, не легче ли повесить на шею вместо креста портрет Руссо?..

При этом достоверно известно, что из двадцати икон рода Толстых, сохранившихся и по сегодняшний день в Ясной Поляне, пять икон принадлежали Льву Толстому. Все они описаны в прекрасной книге Т.В.Комаровой «Семейные реликвии рода графов Толстых».

Во-первых, это православная икона святого Льва, папы Римского, подаренная бабушкой Пелагеей Николаевной Толстой, урожденной Горчаковой. Мы не знаем точно, почему Толстого при рождении назвали Львом. Но святого ему определили по святцам. Им оказался Лев, папа Римский, память которого празднуется нашей церковью 18 февраля (3 марта нового стиля).

Святитель Лев I Великий (390–461) был папой до раздела церквей, так что ничего специально «католического» в святом Льва Толстого не было. Православный тропарь святителю Льву звучит так: «Православия наставниче, благочестия учителю и чистоты, вселенныя светильниче, архиереев Богодухновенное удобрение, Льве премудре, ученьми твоими вся просветил еси, цевнице духовная. Моли Христа Бога спастися душам нашим».

Папа Лев I был высокообразованным человеком. С юных лет обучался книжной премудрости, познакомился с философией, но возлюбил духовное житие более мирского. Он служил архидиаконом у папы Сикста III и по смерти Сикста единогласно был избран в первосвятители Римской церкви.

Лев I прославился двумя событиями в своей жизни. Первое из них относится к разряду чудес, а второе является историческим фактом.

Аттила, предводитель гуннов, покорив полмира, пришел в Италию, намереваясь и ее опустошить. Видя, что никто не может сопротивляться завоевателю, папа Лев обратился с молитвой к Богу и, призвав на помощь святых апостолов Петра и Павла, отправился к Аттиле. После беседы с ним грозный Аттила отошел от пределов Италии. На вопрос: «Почему он убоялся одного римлянина, пришедшего без оружия?» – Аттила ответил: «Не видели вы того, что я видел, а видел я двух ангелоподобных мужей, стоявших по обеим сторонам папы (это были апостолы Петр и Павел. –П.Б.). В руках они держали обнаженные мечи и грозили мне смертью, если я не послушаюсь Божия архиерея».

Вторым и уже реальным деянием папы Льва была победа над Несторием, патриархом Константинопольским, занимавшим кафедру с 428 по 431 год. Несторий проповедовал еретическое учение о том, что Иисус Христос не Бог, а только человек, удостоенный за свою святость благодати Божией и спасающий людей наставлениями и примером жизни. За это Несторий был отлучен от церкви на III Вселенском соборе, созванном по инициативе папы Льва, и умер в ссылке в 436 году.

Это была именно та ересь, которую спустя почти полторы тысячи лет проповедовал и Лев Толстой.

Вторая икона – святых Николая, Никона, Марии и Марфы – была подарена Толстому тетушкой Пелагеей Ильиничной Юшковой, той самой, что вроде бы проморгала момент, когда ее несовершеннолетний племянник снял с себя нательный крест и повесил туда медальон с портретом Руссо.

Третья икона – Божией Матери Владимирской с надписью на обороте «Графу Льву» – подарок троюродной тетушки Татьяны Александровны Ёргольской. Она же подарила ему образ святого мученика Трифона.

Святой Трифон родился в Малоазийской Фригии в первой половине III столетия. Горячо веруя в Христа, он получил дар исцелять болезни и изгонять бесов, от вылеченных же в ответ требовал уверовать в Христа-Бога, благодатью Которого он исцелял. За свою проповедь святой Трифон был схвачен, император Деций лично приказал его казнить. Но прежде чем палач занес меч, святой Трифон предал душу свою в руки Божии. Это произошло в 250 году…

Существует московское предание, будто святой Трифон помог сокольничему Ивана Грозного князю Трифону Патрикееву найти любимого царского кречета, упущенного во время охоты. Этот проступок мог стоить князю жизни, и он горячо молился о помощи, пока не заснул от изнеможения. Во сне князю явился святой Трифон и указал место, где находится сокол. Князь, пробудившись, немедленно поехал туда и действительно увидел птицу, спокойно сидевшую на ветке дерева. В благодарность за свое чудесное спасение он построил на том месте часовню памяти святого Трифона.

Т.А.Ёргольская любила младшего Льва больше его старших братьев. Может быть, поэтому она была особенно щедра на дарение ему икон, связанных со скорой помощью. Например, икону святого Трифона в Москве простой народ так и называл: «Скорая помощь». Хорошо зная сложный характер своего племянника, тетушка предчувствовала его непростую судьбу и стремилась обезопасить от всех напастей. Поэтому особый интерес представляет пятая из сохранившихся в Ясной Поляне икон Льва Толстого, тоже подаренная Ёргольской, образ Божией Матери «Трех радостей».

История ее дарения не совсем ясна. Со слов жены писателя Софьи Андреевны, она была передана Льву Николаевичу перед его отъездом на Крымскую войну в феврале 1854 года. После официального перевода с Кавказа в Бухарест он действительно приезжал в отпуск в Ясную Поляну в начале феврале 1854 года. Там он встречался с братьями и с любимой тетенькой, с которой во время службы на Кавказе состоял в нежной переписке.

Но именно из этой переписки мы узнаём, что еще в мае 1853 года Т.А.Ёргольская с оказией отправила ему «образок Богородицы», который она «вырвала из рук Колошина». С братьями Колошиными – Сергеем, Дмитрием и Валентином – Толстой общался в 1850 году, находясь в Москве. В их сестру Соню Колошину он был влюблен. Это была его первая любовь, описанная в повести «Детство», где Сонечка Колошина выступает под фамилией Сонечки Валахиной.

Отец Колошиных, декабрист Павел Иванович Колошин, был знакомым отца Льва Толстого, Николая Ильича. Кроме того, Толстые и Колошины состояли в отдаленном родстве.

В пятидесятые годы один из братьев Колошиных, Сергей Павлович, был успешным писателем и журналистом. Толстой завидовал ему, о чем сообщал в письме к Ёргольской: «Он честно зарабатывает свой кусок хлеба, и зарабатывает его больше, чем приносят триста душ крестьян». Но вот другого брата, Валентина Павловича, постигла трагическая судьба.

Вместе со Львом Толстым он воевал в осажденном Севастополе. 4 сентября 1855 года Толстой писал Ёргольской: «Валентин Колошин, которого я здесь очень полюбил, пропал. Я не писал его родителям, потому что я надеюсь еще, что он взят в плен. На запрос, который я послал в неприятельский лагерь, не пришло еще ответа». Посылая этот запрос, Толстой не знал, что прапорщик 11-й артиллерийской бригады Валентин Колошин был убит во время последнего штурма Севастополя.

Итак, 23 мая 1853 года тетенька послала на Кавказ «образок Богородицы», «вырвав из рук Колошина» (отца? одного из братьев?). «… я поручаю тебя Ее святому покровительству, да будет Она тебе в помощь во всех случаях жизни, пусть Она руководит тобой, поддерживает тебя, охраняет и вернет нам живым и здоровым. Эту горячую молитву я обращаю к Ней денно и нощно за тебя, мое милое дитя, мой обожаемый Лёва». Еще она отправила ему «бальзам от ревматизма и от зубной боли, а также пару шерстяных чулок, которые я сама связала, чтобы ты носил их на охоту».

Могла ли она знать, что не пройдет и месяца, и во время поездки в крепость Грозная ее «обожаемый Лёва» подвергнется нападению чеченцев, чудом не попав в плен?

Уже в старости Толстой расскажет своему врачу Душану Петровичу Маковицкому, как это было:

– Ехали мы в Грозный, шла этот раз оказия, солдаты идут спереди и сзади, и я ехал с моим кунаком Садо – мирным чеченцем.

– И с Полторацким, – добавила Софья Андреевна.

– И перед тем я только что купил кабардинскую лошадь – темно-серую, с широкой грудью, очень красивую, с огромным проездом (знаете, что такое проезд? Что рыси равно; ходак – такую лошадь зовут ходаком), – но слабую для скачек. А сзади ехал Садо на светло-серой лошади, ногайской, степной (там были ногайцы-татары) – была на длинных ногах, с кадыком, большой головой, поджарая, очень некрасивая, но резвая. Поехали втроем. Садо кричит мне: «Попробуй мою лошадь», и мы пересели. И тут очень скоро после того выскочили из лесу, с левой стороны, на нас человек восемь-десять и кричат что-то по-своему. Садо первый увидал и понял. Полторацкий на артиллерийской лошади пустился скакать назад. Его очень скоро догнали и изрубили. У меня была шашка, а у Садо ружье незаряженное. Он им махал, прицеливался и таким способом уехал от них. Пока они переговаривались с Садо, я ускакал на лошади, а он за мной. Меня спас особенный случай – что я пересел на его лошадь.

Посылая своему племяннику образок «Трех радостей» (конечно, это был он), Ёргольская ничего этого знать не могла; это случилось, повторяем, спустя месяц. Но к тому времени она прочитала очерк Толстого «Набег», который он в декабре 1852 года послал Некрасову в Петербург и который вышел в мартовском номере журнала «Современник». «Ах, ежели бы ты знал, какое я переживаю горе, когда я долго без известий, думая, что ты в походе, среди всех ужасов войны, и я содрогаюсь от страха от всего того, что подсказывает мне воображение, особенно с тех пор, как я прочла твое последнее сочинение (Набег, рассказ волонтера), – пишет она в апреле 1853 года. – Ты описываешь всё так верно, так натурально этот набег, в котором ты участвовал волонтером, что я вся дрожала, думая о всех опасностях, которым вы с Николенькой (старший брат Л.Н.Толстого, служивший на Кавказе. –П.Б.) подвергались, и усердно молила Всевышнего, чтобы Он сохранил вас целыми и невредимыми».

И вот она посылает ему на Кавказ образок «Трех радостей». Но почему именно этот?

Крохотный деревянный образок (8,5 6,5 см) в серебряном окладе, закрытый с оборота бархатной «сорочкой». Серебряный оклад почти полностью покрывает икону, оставляя в живописном виде только лицо Матери и Ее кисти, лицо младенца Иисуса с голыми ножками и локотком (остальная часть Его руки трогательно спрятана в серебряном одеянии Матери), и кроткое лицо Иоанна Крестителя.

В позе женщины, уютно сидящей в кресле и склонившейся к головке сына естественным движением молодой матери, которое невозможно спутать ни с чем другим; в позе самого младенца, прильнувшего к матери как бы в поисках защиты от кого-то (а видит он перед собой нас, зрителей); и даже в выражении лица Иоанна Крестителя, мальчишки, есть что-то удивительно милое идомашнее, чего нет в «Сикстинской Мадонне» Рафаэля, стоящей на облаках, графическое изображение которой висит над рабочим столом в яснополянском кабинете Льва Толстого.

А межу тем эта крохотная икона – тоже копия картины кисти Рафаэля, «Мадонны в кресле», оригинал которой находится во Флоренции в палаццо Питти. Причем Мадонна сидит не просто в кресле, а в папском кресле.

Неизвестный русский художник XIX века, делавший эту копию скорее всего с одной из других многочисленных копий, а не с оригинала, изрядно погрешил против изначального образа. Прежде всего это касается Иисуса. На иконе у Него робкий и опущенный взгляд. У Рафаэля Он смотрит вверх и довольно смело. Ножки младенца плохо прорисованы. И вообще весь рисунок не отличается мастерством. Испорченное временем изображение лица Иоанна Крестителя тоже не вполне соответствует тому, что мы видим у Рафаэля. В лице рафаэлевского Иоанна куда больше вдохновенного восторга, а не умиления, как в «Трех радостях».

Копия Рафаэлевой Мадонны была привезена в Россию в начале XVIII века неким благочестивым живописцем. После его смерти родственник, служивший священником, выставил ее на паперти церкви Троицы на Грязех в Москве на Покровке. Однажды в этом храм пришла знатная женщина, с которой случились сразу три несчастья: сослали мужа, сын попал в плен, а имение отобрали в казну. Ей приснился вещий сон, что она должна отыскать икону Святого семейства и молиться ей, который и привел ее в церковь на Покровке. После молитвы перед этим образом она получила три радостных известия: мужа оправдали, сын был вызволен из плена, а имение вернули семье. С тех пор престол иконы «Трех радостей» являлся центральным в соборе Троицы на Грязех. Икона считалась заступницей невинно оклеветанных, разлученных с близкими и потерявших накопленное своим трудом.

Отзвук этого подарка Ёргольской любимому племяннику мы находим в «Войне и мире» в сцене, где княжна Марья Болконская умоляет брата взять с собой на войну образок, тоже в серебряном окладе (правда, с ликом Спасителя), который еще их дедушка «носил во всех войнах», и просит дать обещание никогда не снимать этот образок. И князь Андрей, будучи в это время полным атеистом, – соглашается. С этим даром символически связано будущее вызволение князя Андрея из французского плена и то, что перед смертью он приходит к вере в Бога.

Толстой не верил в чудеса. Но он знал семейные предания. В частности, предание о чудесном спасении его прадеда по матери, Сергея Федоровича Волконского, генерал-аншефа и участника Семилетней войны с Пруссией. Когда тот находился в походе, его супруге приснился сон, в котором чей-то голос велел ей заказать икону с изображением на одной стороне иконы Живоносного Источника, а на другой – Николая Чудотворца. Она заказала такую икону и послала мужу. Сергей Федорович надел ее на грудь, и неприятельская пуля ударила в икону, генерал был спасен.

Образок «Трех радостей» сопровождал Толстого на всех войнах и вообще везде – до его разочарования в Церкви. Если во время отъездов из Ясной Поляны Толстой забывал взять его с собой, ему напоминала жена. Когда летом 1871 года он поехал лечиться в Башкирию на кумыс, в Москве его догнало письмо от Софьи Андреевны, переданное с ее братом Степаном Берсом, который затем сопровождал Толстого в поездке: