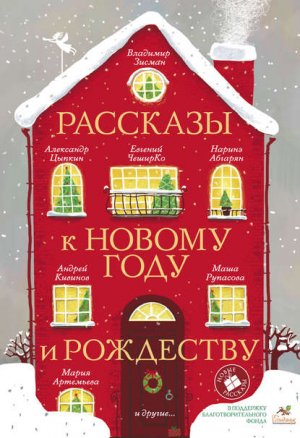

Рассказы к Новому году и Рождеству Абгарян Наринэ

К Ивановым Марине не хотелось – слишком шумно у них. Можно было пойти к Лариске Булкиной, но и туда не хотелось, Марина Львовна не любила бесшабашно-слезливые посиделки сорокалетних разведенок.

Можно было бы и дома остаться в кои веки, спокойно телик посмотреть в халате, шампанского выпить под мисочку оливье и бутерброд с икрой. Но ведь есть еще Димка со своей Оленькой. Лучшего подарка сыну и представить трудно: мама остается с ними в новогоднюю ночь! Оленька, по слухам, уже развила бурную деятельность, составила меню романтического ужина и даже продукты закупила. И ведь, без сомнения, на две персоны, а никак не на три.

Аннушка уже разлила масло…

– А что, Баранкин, махнем на дачу? – с тихой безысходностью бросила Марина Львовна в угол, в сторону собачьей лежанки.

Крупная лобастая дворняга, светло-рыжая, с закрученным баранкой хвостом, взвилась с нагретого, належенного места, подскочила вплотную и недоверчиво уставилась янтарными глазами. Волшебное слово «дача» стояло у нее в одном ряду со словами «гулять» и «косточка», но произносилось оно только летом, а за окном тихо падали мягкие белые хлопья.

– А что? Можем мы с тобой встретить Новый год на даче? Говорят, это чудесно. Кругом звезды, тишина, снег скрипит, воздух морозный, прозрачный… А, Баранкин? Знаешь, когда тебя еще в помине не было, мы зимой часто ездили на дачу, на лыжах катались, печку топили. Хорошо-о-о было! Вкусностей купим, тебе говядинки на косточке. Зачем нам к кому-то идти? А Димке скажем, что ты со мной к Ивановым пошел, а? А то он ведь нас не отпустит.

Сын, сбрендивший от первой взрослой любви, даже не удивился, что мать отправляется в гости с собакой, да еще и тридцатого с утра. Готовить, поди, будет помогать.

Зимой на дачу Марина Львовна теперь не ездила, не любила. Дом выстуженный, белье отсыревшее, летний водопровод отключен, дорожка к дому засыпана. Но она позвонила дачному сторожу, попросила того на участке почистить, дом протопить. Сторож не отказал, знал, что Марина в долгу не останется.

– Героическая ты баба, Маришка! – приветствовал сторож. – Декабристка прям. Или что, из дома выгнали? Здорово, Бараныч.

– Глупости говорите, Иван Тимофеевич, – рассердилась Марина такой его прозорливости и с энтузиазмом пояснила: – Просто, знаете, на природу захотелось, за город, воздухом подышать. Здравствуйте, дорогой! Красота-то какая!

– Ага, красота, едрить ее, – согласился сторож. – Только как бы нам с тобой в этой красоте вдвоем не пришлось куковать.

Марина вопросительно пошевелила заметными морщинками на лбу.

– На небо погляди. Ты, должно, последняя сегодня приехала. Часика через два-три пурга начнется, деньком. Если вовремя не прекратится да ночью грейдер не пройдет, не почистит, то и не проедет никто завтрева. Вот я и говорю, вдвоем будем куковать в Новый год, едрить его. Ты, Марысь, сегодня дом не грей, в кухне оставайся, я там протопил. Дом у тебя на електричестве, а електричество отключают в метель, провода рвутся, старые уже, едрить их. Если чаво, то и завтра дом нагреть успеешь.

– У меня камин в доме, – попыталась защитить Марина свое чудесное, недавно заново отстроенное жилище, стоившее стольких сил и средств. Предмет Марининой гордости и зависти всех соседей.

Она пять лет во многом себе отказывала, чтобы сделать так, как хочется. Чтобы за городом, но с удобствами. Удобства, правда, полагались только летом, потому что водопровод в садоводстве хлипкий, поверхностный, и с первыми заморозками его отключали, а на скважину еще предстояло заработать. Ничего, если все хорошо пойдет, то и скважину осилит, работы сейчас много. Марина Львовна была разработчиком учебных электронных курсов и в профессиональном кругу пользовалась отличной репутацией.

– А что, на весь дом твой камин фуфлыжный? – хмыкнул сторож. – Молодые, все форсите, печку русскую ложить надо было, а не камин. А в дом твой олигархский я даже ходить боюсь, эк наворочали.

Добавил, уходя:

– Я там елку за домом сложил, как ты просила. Хорошая елочка, пушистая. Только ты ее на всякий пожарный изолентой к яблоне примотай да игрушки крепче вяжи, чтобы ветром не улетели. И свечи, свечи наготове держи, провода рвутся…

Елку к яблоне изолентой – это сильно! Да ну его, паникер старый, любит страху нагнать. Какая такая пурга? Просто снег идет, зимой так положено. Но послушалась, на кухне осталась.

Кухня когда-то была задумана как времянка – давно, только участок получили. Ее еще Маринин отец строил, царствие ему небесное. А потом Вася перестраивал, бывший муж. Не поднялась у Марины рука времяночку снести – утеплили, обшили, в отдельную кухню превратили. Когда Димка с друзьями приезжал, то вечером молодежь на кухоньке отлично время проводила. Сидели до первых петухов и не беспокоились, что Марину разбудят.

Марина Львовна разгрузила машину, сложила пакеты в кухне на пол, на диван. В уголке дивана постелила старенькое детское одеяльце для Баранкина: пол холодный, как бы бока себе не застудил. Баранкин от такой милости почувствовал себя кумом королю, вальяжно растянулся на полдивана, бесцеремонно подмяв под себя одеяло.

Марина Львовна переоделась в теплый лыжный костюм не первой молодости, куртку и валенки надела, на голову пуховый платок намотала, вышла на улицу.

Снег падал медленно и ровно, ложился на плечи и рукава крупными хлопьями, рыхлыми сгустками точеных снежинок, прохладно таял на щеках, оседал на ресницах. Марина сняла рукавицы, зачерпнула ладонями белого великолепия, слепила тугой снежок, откусила кусочек. Зубы приятно заломило, а во рту остался привкус чего-то давным-давно забытого, зыбкого, сказочного. Чуть сильнее надавила пальцами, и снежный комок рассыпался, упал под ноги, остался лежать сиротливыми неровными островками. Здесь же вертелся под ногами Баранкин, весело засовывал в сугроб черную пуговицу носа, рыл лапами, метил желтым углы.

Марина достала снеговую лопату, принялась, пыхтя и отдуваясь, расчищать площадку под елку. Быстро вспотела, скинула куртку, оставшись в лыжной шерстяной кофте, сдвинула на полголовы теплый платок. В этом мелькании лопаты, в веером разлетавшемся снежном крошеве, даже в свинцовых тучах над головой было что-то безмятежное, вольное, не поддающееся исчислениям и замерам.

Сквозь шарканье лопаты со стороны дороги послышался мерный, ровный рокот – ехал автомобиль. Зимой дорога хорошо просматривалась, насквозь. Не обремененные листвой березки по обочине лишь густо прочерчивали небо тонкими ветвями. Мимо участка медленно, вязко прокатилась большая черная машина, низкая, крутозадая и блестящая. Из тех навороченных, что Марина Львовна всегда с опаской пропускала на дороге вперед себя. Сыто урча, автомобиль проехал мимо, помедлил на перекрестке – Марина была единственной, кто сегодня приехал, и промяла колею только до собственной калитки, – сдал задом и, вырулив на расчищенный сторожем пятачок, остановился. Со своего наблюдательного пункта Марине было хорошо видно, как неспешно открылась водительская дверь, и снизу показалась нога в ботинке – таком же нелепом на фоне пустого зимнего садоводства, как и сам черный БМВ, – изумительно черном и блестящем. Расчищенный пятачок оказался мал, и ступить из салона можно было только в снег. Ботинок завис над сугробом, вдохнул морозного воздуха, поймал носком вереницу снежинок и втянулся обратно в теплое нутро. Исподтишка наблюдавшая Марина усмехнулась. Баранкин тоже наблюдал, навострив уши, чуть заметно напрягшись.

Со второй попытки получилось заметно лучше: ботинок бесстрашно плюхнулся в снег, за ним в снег ткнулась черная брючина с восхитительной стрелкой, и из салона вылез водитель целиком. Марина неприлично присвистнула. «Инопланетянин», со смехом решила она, оглядев с головы до ног такого-разэдакого в черной тонкой дубленке, с непокрытой головой. Он был безупречен и строг, выдержан и торжественен, и его можно было смело отправлять на церемонию в Букингемский дворец – хоть на свадьбу, хоть на поминки. Такие красавчики в наше время встречаются обычно на страницах глянцевых журналов да по телевизору, в рекламе конфет «Коркунов».

В Букингемский дворец он не пошел, а решительно направился вперед по тоненькой, протоптанной сторожем тропке, загребая ботинками снег. Нужно было бы предложить свою помощь, но уж слишком неприступной выглядела фигура на пустой дороге. Марина пожала плечами и пошла за дом, искать елку.

Снегопад понемногу усиливался, уже не разобрать было отдельных снежинок, они слипались в рыхлые белые комки и абсолютно по-новогоднему ложились на темной зелени колючие еловые лапы. Марина прикрепила елку к металлическому стержню, который Димка для неведомых целей вбил осенью в газон, подергала. Вроде бы крепко получилось. Где-то на чердаке лежала коробка со старыми елочными игрушками, сосланными на дачу за ненадобностью, но искать их сегодня было бессмысленно. Снег вдруг повалил так, словно там, наверху, что-то прохудилось, и в прореху посыпался из небесной подушки белый пух. Марина старательно потопала ногами, отряхивая валенки, похлопала себя руками, сбивая налипшие хлопья, потрясла ставший белым платок, смахнула варежками снег с собачьей шерсти и пошла с Баранкиным в кухоньку чай пить. Стол стоял у окна, и за чашкой свежего, горячего чая ей было хорошо видно, как инопланетный красавец возвращается обратно, с трудом передвигая ноги, превратившись за прошедшие полчаса в воистину снежного человека. Он долго отряхивался у машины резкими, злыми движениями, топал ногами, прежде чем запихнуть их в салон. Завел двигатель, засверкал в раннем зимнем сумраке фарами и габаритами, двинулся вперед, потом дернулся назад, поерзал туда-сюда на дороге и… засел.

Он вдруг понял, что решительно и окончательно засел, глупо и всерьез. Колеса прокручивались, выстреливая позади себя белыми фонтанами, машина только глубже зарывалась в снег. Чертыхаясь, вылез наружу, открыл багажник в поисках лопаты – он слышал, что в России все зимой с лопатами ездят, – и с любопытством оглядел объемное пустое нутро. Какая-то торичеллиева пустота. Да и зачем его водителю лопата, если тот вечером машину ставит в подземный паркинг, а утром ее оттуда же и забирает?

«Совсем ненормальный, кто же к нам без лопаты зимой суется? Кто к нам без лопаты придет, тот без лопаты и погибнет», – подумала, наблюдая за его перемещениями, Марина.

Он с силой захлопнул багажник, вернулся в салон, от нечего делать потыкал пальцем в кнопки магнитолы. «Снег кружится, летает и тает…» – старательно выводил женский голос.

И телефон он забыл зарядить. Аппарат, как назло, отключился еще по дороге сюда. И водителя он отпустил – зачем-то решил проявить великодушие, потому что у того жену в роддом увезли. Храбро сказал, что сам съездит, и пообещал, что никому не скажет, – молодой водитель боялся, что его уволят за то, что оставил дорогого гостя без присмотра. А дорогой гость хотел всем показать, что уж здесь-то, на родине, не пропадет и сам черт ему тут не брат. Вот и показал. И сколько сидеть? До весны? А завтра Новый год, в офисе с утра фуршет. Ему нужно будет улыбаться, задвинув на задний план проблемы, пить мелкими глотками холодное шампанское, закусывать его недозрелой безвкусной клубничиной, милостиво брать с подноса заботливо поднесенную тарталетку с черной икрой. Нужно шутить с топ-менеджерами, говорить первый тост, а он тут расселся.

Он снова ткнул пальцем в магнитолу, и «снег кружится» замолчал. Нужно было как-то выбираться. Вроде бы здесь, на участке, какая-то бабка была с лопатой, пойти, что ли, лопату у нее попросить, пока совсем не стемнело? Сторожиха, должно быть. Здесь зимой нормальные люди не живут. Вон большой дом темный стоит, свет только в сторожке. Она ему лопату, а он ей денег даст, чтобы купила себе чего-нибудь к праздничному столу.

Он вежливо постучался и, немного помедлив, вошел:

– Извините, вы не могли бы одолжить мне лопату? Здравствуйте. А лучше продать.

– Вам для согрева или для дела? – безмятежно уточнила Марина, сдерживая смех.

Что он копать собрался? В таких ботинках!

– Не понял, простите. Мне дорогу почистить.

– Если для дела, то километра два до шоссе чистить, а если для согрева, то я вам лучше чаю горячего налью. Заходите.

В полумраке сторожки он разглядел неопределенного возраста тетку, споро кидавшую дрова в жаркое жерло печки. Тетка была в валенках, с накинутым на плечи серым пуховым платком. К ногам его кинулась собака неясной расцветки, дворняжьей породы, принялась шумно обнюхивать, противно тыкаться в руку холодным носом. Раньше, давно, такие псы стаями жили у метро, клянчили колбасу в кооперативных ларьках. Может быть, и сейчас живут, но он много лет не был возле метро.

– На место, Баран! – скомандовала тетка.

Это она кому – ему? Он, что ли, баран? Нет, это собаке. Бежать бы отсюда, но слова «горячий чай» звучали так маняще, и он почувствовал, что до костей продрог. В раздумье он пошаркал ногами о половик, и Марина Львовна, закрыв топку, обернулась. Было невооруженным глазом видно, что тонкая кожа его элегантных ботинок фасона «оксфорд» насквозь промокла, пропиталась ледяной водой, а брюки ниже колена больше не топорщились торжественно стрелками – обвисли под тяжестью налипшего подмерзшего крошева. И на дубленке предательски выступили мокрые пятна, и волосы сбились сосульками.

– У-у-у… – протянула Марина, – никакой лопаты я вам не дам, дорогой товарищ. Раздевайтесь.

– В каком смысле? – испугался он.

Он слышал, что в России бывает опасно, но не думал, что разбоем промышляют тетки. Сейчас натравит на него своего волкодава и ограбит, даже на помощь не позовешь. Только раздеваться-то зачем? Или она, чего доброго, от него интима потребует под страхом смерти?

– В прямом. Я вам носки теплые дам и другие брюки, а ваше пока просушим.

Он ни под каким видом не собирался здесь раздеваться, тем более надевать чужие штаны, но тетка уже решительно шуровала на нижней полке шкафа, где до сих пор хранились вещи бывшего мужа. Марина выудила ватные штаны, в которых Василий когда-то ходил на зимнюю рыбалку, толстые носки из козьей шерсти, достала из-за печки большие валенки.

– Да раздевайтесь же, не стойте столбом, я не смотрю, – сердито поторопила сторожиха, – или вы решили замерзнуть, как генерал Карбышев?

У тетки, наверно, есть телефон, и можно было бы попросить, но он не помнил наизусть ни одного русского номера. Он вздохнул… и разделся. А потом оделся. Жуть. Носки нещадно кололись, валенки были нечистыми, в пятнах, а такие штаны он надевал в последний раз тридцать лет назад, когда в армии служил. И тетка над ним хохочет, согнувшись пополам, потому что штаны и валенки в сочетании с его пиджаком от костюма и белой сорочкой с галстуком – инфернальное зрелище.

– У вас выпить есть? – зло спросил он, почувствовав, что чай ему нынче не помощник.

– Есть. Виски будете?

Марина Львовна пила мало, оттого напитки себе всегда покупала качественные. И бутылку виски она вчера приобрела специально, чтобы себя побаловать. Хорошую бутылку, дорогую, тем более что по итогам года премию большую дали.

– Буду, да.

– Нате, пейте. Пейте скорее, пока совсем не закоченели. Льда предлагать не буду, и так холодно.

Он налил себе виски в стакан, выпил залпом и заметно сморщился. Виски дрянь. Он поднес к свету бутылку, изучил этикетку. «Произведено и разлито в Англии». Что-то не встречал он таких бутылок в Англии, хоть марка и известная. Понятно, это как раз то, что в России ласково именуют «паленкой».

– Вы голодный? Я сейчас что-нибудь закусить соображу.

И он понял, что действительно голодный. Она закуталась в неимоверный платок, сбегала куда-то и вернулась с миской моченой антоновки, солеными огурцами, грибами в банке. Виски моченым яблоком он еще никогда не закусывал. Она доставала из объемистой сумки разные мясные нарезки, твердые колбаски, соленую рыбу, кружками выкладывала по тарелочкам. А хорошо сторожа живут! Каждый раз, когда она проносилась мимо него, он улавливал носом легкий запах пота и еле заметно кривился. Мыться здесь, должно быть, негде бедолаге.

А потом она решила, что темно, и зажгла верхний свет. И будто бы случилось волшебное превращение. Она оказалась никакой не теткой, а довольно привлекательной, молодящейся, вполне ухоженной женщиной. Даже, наверно, младше его.

– Вы откуда такой? – бесцеремонно поинтересовалась она. – Где живете?

– В Англии. – Он старался не говорить «в Лондоне», потому что русских лондонцев нынче в России не очень любят. Хм, и в Лондоне русских лондонцев не очень любят.

– А здесь у вас что, русский экстрим? – Она была чрезвычайно любопытна.

– Нет. Здесь у моей тетушки дача, она попросила съездить проверить. А то ей приснился сон, что дачу ограбили и сожгли.

Он не стал вдаваться в подробности и рассказывать, что тетушка вынула из него всю душу с этой самой дачей, старой избушкой на курьих ножках. Но тетя Глаша его одна вырастила, в детдом не сдала. Каждый год сидела с ним летом на той самой даче, и он не хотел портить отношения перед праздником. А завтра Новый год, и совсем не будет времени поехать. Нужно было сразу и решительно пресечь тетушкины фантазии, а он захотел отчего-то выглядеть героем. Может быть, оттого, что тетя Глаша не ставила его ни в грош, иначе как спекулянтом и барином не называла.

– То-то я смотрю, вы какой-то весь нездешний, не дачный. Дача-то цела, я надеюсь? А где дом, далеко?

– Цела дача. На Звездной улице, в конце.

– Да что вы! Это где рядом детей едят?

Он вздрогнул и посмотрел на нее, как на душевнобольную.

– Я, когда была маленькой, меня бабушка пугала, что если буду себя плохо вести, то меня старуха из большого дома заберет к себе и съест, потому что она Баба-яга. Тогда ни у кого заборов не было – так, в лучшем случае из штакетника легкомысленного. А в том доме был забор высокий, сплошной, глухой. Мы с ребятами в щелочки подглядывали. Там какой-то мальчик жил старший, но он с нами не дружил…

– Это я, – неожиданно признался он и сам себе удивился.

Он не хотел этих воспоминаний, никакого лиризма не хотел. Он хотел лопату и поскорее исчезнуть отсюда, а вместо того сидел в чужих ватных штанах и закусывал виски моченой антоновкой. Неплохо, кстати.

– А Баба-яга – это, я полагаю, моя тетя Глаша.

– Ох, простите, неудачно получилось. – Она неловко, смущенно улыбнулась, и он заметил, что у нее на щеках симпатичные ямочки. И еще заметил, что волосы у нее мягкие, пепельные и вьются сами собой, ложатся на лоб колечками. Когда колечек на лбу становится много, она трясет головой и откидывает их в сторону. Давным-давно, в пионерском лагере, он был влюблен в девочку с такими же волосами и даже на полном серьезе считал ее настоящей Мальвиной.

А она заметила, что у него красивые руки и пальцы тонкие, аристократичные. И вовсе он не глянцевый и не рекламный, а самый реальный. Тот мальчик, что жил когда-то в доме на Звездной улице. И жил он вовсе не с Бабой-ягой, а со Снежной королевой. Это же Кай, самый настоящий, только он слишком много лет провел в ледяном замке, выкладывая из ледышек слово «вечность». Его просто надо отогреть, чтобы оттаяло сердце.

И Марине показалось, что все это не случайно: он, она и канун Нового года. И метель не случайно, и то, что его машина застряла аккурат у ее калитки. Метель усилится, и грейдер не придет, и никто больше сюда не приедет. А завтра снег стихнет, и она покажет ему свой чудный новый дом, похвастается. Там, правда, сейчас водопровод отключен и канализация не работает, но это ведь не главное, раз в году можно поморозить попу в дощатом туалете, сохраненном как раз для зимних поездок на дачу. Они вместе достанут с чердака коробку с игрушками, нарядят елку, накроют в доме на стол. Марина наденет черные брючки, которые хорошо подтягивают живот, а у него высохнут брюки. Она, правда, вспотела, пока снег чистила, и от нее слегка потом пахнет, но она что-нибудь придумает. И они вместе встретят Новый год. И это будет самая настоящая, главная, сказка в ее жизни, та, о которой потом долго-долго рассказывают детям и внукам. С хорошим концом сказка.

Марина Львовна была уверена, что у него нет жены и никого нет, кроме тети Глаши. Что еу до смерти надоели молоденькие дурочки с длинными ногами и силиконовыми сиськами, что ему жизненно необходимо встретить Новый год именно здесь, с ней. Они будут разговаривать, рассказывать друг другу, вспоминать. С ней ему есть что вспомнить, не то что с молоденькими ногасто-сисястыми дурочками. Когда он был молодым и Марина была молодой, дурочки еще даже под стол пешком не ходили, что они могут в нем понимать? Им будет так хорошо, так уютно, а в двенадцать они выйдут на улицу с бокалами шампанского, откроют дверь и впустят Новый год. И загадают желания. А желания у них будут одинаковыми…

Он с аппетитом ел, размышляя о том, что вообще-то нужно хотя бы имя ее узнать. Или зачем? Пусть будет Мальвиной, повзрослевшей и повидавшей жизни. Слово «постаревшей» ему по отношению к ней употреблять не хотелось. Правда, Артемон у нее подкачал. Он понял, что она ему интересна. Почему она здесь одна, зимой? Как выдерживает в таких нечеловеческих условиях? Она ведь не опустившаяся, не алкоголичка, просто, надо полагать, так жизнь сложилась. Ему захотелось узнать, расспросить…

– Привет олигархам! – Без стука открылась дверь, и на пороге возник старик в тулупе и военной шапке-ушанке. Старик хотел еще что-то сказать, но увидел за столом чужого мужчину, изумился и замолк на полуслове, только озадаченно добавил: – Вот такие дела, Баран.

– Что-то случилось, Иван Тимофеевич? – не слишком радушно спросила Марина Львовна.

– Так я пришел тебе сказать, что метель закончилась. Там слышно – грейдер идет. Можешь идти рубильник в доме включать, будет електричество, – добавил в сторону незнакомца за столом: – Здрасте вам!

Он терпеть не мог, когда его называли олигархом. Ругательное какое-то слово, никакой он не олигарх, просто хорошо обеспеченный человек. Или это вообще не про него сказано? А про кого тогда?

– Ох, пойдемте скорее на улицу! – со счастливой улыбкой позвала его Мальвина мягким грудным голосом.

Марина снова накинула на плечи платок, вместе со сторожем выбежала наружу. Почти стемнело, и было тихо-тихо, ни снежинки, ни ветринки. Воздух чистый, густой, хоть ножом его режь и на булку намазывай. То, что она так старательно чистила днем, завалило новым слоем снега, пухлого и рыхлого, словно сахарная вата.

– Твой? – односложно, с опаской спросил сторож, кивнув в сторону кухни, где остался сидеть чужой мужик.

– Нет, – так же односложно ответила Марина. Не хотела торопить события, боялась спугнуть.

– Ну и слава Богу, – успокоился сторож. Ему тот, за столом, исключительно не понравился. Знамо дело, из тех, что на чужой каравай: баба одинокая, с домом, с машиной, уши развесит, и привет! – Ладно, если ничего не нужно, то я пошел.

Когда Марина вернулась, он уже вовсю переодевался. Брюки высохли, но только Марина повесила их слишком близко к горячей печке, и от металлической задвижки на ткани осталась рыжая подпалина. И ботинки почти высохли, но сморщились и потеряли форму.

– Как же вы поедете? – Марина никак не хотела верить в то, что он сейчас уедет. – Вы же выпили, вас милиция остановит на шоссе. Права отберут.

– Да? – Он задумался, и у Марины появился небольшой шанс.

Обычно он не садился за руль выпивши, да он в России вообще за руль не садился, с водителем ездил. Но не оставаться же тут в самом-то деле! Спать в сторожке? А сторожиху куда? Или сторожиха… Э-э! Стоп! Она, надо признать, симпатичная тетка и хохотушка, эта Мальвина, но не надо до крайностей доводить. Как в страшной сказке: ты меня в баньке попарь, накорми и спать уложи… Исключено. А русских прав у него вообще нет, нечего отбирать.

– Вы носки не снимайте, оставьте, ботинки, должно быть, еще сырые внутри, – предложила Марина, щедро оставляя ему возможность вернуться, носки привезти.

Он вернется завтра, перед самым Новым годом, привезет носки, а еще ей корзину с фруктами и шампанским. И они нарядят елку, накроют на стол, зажгут свечи и встретят Новый год. Так всегда показывают в фильмах, глупых одноразовых фильмах, что крутят на всех каналах в новогодние каникулы. Так положено, так должно быть. На то она и сказка. На то и Новый год!

Он не стал спорить, сунул ноги в шерстяных носках в ботинки «оксфорд». Ботинкам, разумеется, от этого только хуже, ну да ладно, все равно выбрасывать. И брюки теперь выбрасывать, а они от костюма. Ну да леший с ними, могло быть и хуже. Мог тут совсем застрять, а у него с утра фуршет, а после обеда самолет в Лондон. Он захотел взять с дивана дубленку, но обнаружил, что на ней мирно разлеглась собака, которую они почему-то называют бараном. Он нерешительно потянул дубленку на себя, ухватив за рукав, и собака недовольно забурчала, неохотно освободила такую теплую и мягкую подстилку. На сырую дубленку клочьями налипла сиво-рыжая собачья шерсть.

Эх, леший с ними со всеми!

Он вышел из сторожки на улицу, глотнул свежего, чистого и хрустящего воздуха. Глотнул еще раз, расправляя легкие. В свете уличного фонаря снег искрился россыпью бриллиантов, кое-где слегка подпорченный свежими следами двух пар ног: сторожевых и Мальвининых. И захотелось обратно в детство, где можно тайком от тети Глаши есть снежки, представляя, что это мороженое. Где одной из самых больших зимних неприятностей была боль в языке, когда на спор лизнешь металлические качели. Захотелось остаться здесь, спрятаться от проблем, топить печку, носить валенки, есть моченые яблоки…

В спину резко ударило – с силой распахнул лапами дверь зверь по кличке Баран. И боль в спине уничтожила наваждение, вернула на грешную землю.

Он дождался грейдера, который выдернул из сугроба машину, поблагодарил Мальвину с широкой улыбкой. Денег предлагать не стал, почувствовал, что она обидится.

– С наступающим Новым годом. Спасибо, Мальвина.

Она решила, что ослышалась, что он сказал «Марина». Странно, откуда он узнал?

Он попрощался и уехал. Марина Львовна долго стояла на дороге, провожая взглядом тусклеющие светлячки габаритов. Улыбалась и верила, что он вернется.

Милиции на шоссе не было. Он приехал в гостиницу, позвонил тете Глаше, отчитался, что дом в целости и сохранности. Услышал в ответ, что молодец, хоть и буржуй. Потом со смехом рассказал о своем приключении жене, молодой, длинноногой и силиконовой.

– Смешная такая тетка с собакой. Сторожиха, должно быть. Они там вдвоем с каким-то дедком живут. Кажется, вдвоем во всем поселке. Представляешь, у них даже электричество с перебоями. И снег лопатой чистят. Но они такие передовые, виски пьют и балыком закусывают! Она мне дала ватные штаны поносить и валенки, пока мое сохло. И накормила. Я даже денег предложить не решился, вдруг обидится? Все-таки русские хлебосольный народ, добрый. С душой.

– Ты помойся хорошо, вдруг там вши или блохи в этой сторожке.

Жена даже не приревновала, узнав, что он снимал у какой-то тетки штаны. Только двумя пальцами выудила из ботинок шерстяные носки, поболтала ими в воздухе, фыркнула и отнесла в помойное ведро.

– Ботинки тоже выкини и брюки, – попросил он.

– Хорошо. А дубленку можно попробовать в чистку сдать.

– Я ее в аэропорту водителю отдам, пусть отчистит и носит.

Утром он побывал на фуршете, был улыбчив и приветлив. Выпил шампанского, заел кислой клубникой и тарталеткой с черной икрой, а после обеда улетел домой, в Лондон.

Марина нарядила елку, накрыла в доме на стол. Грейдер почистил хорошо, и с самого утра начали подъезжать машины, привозить любителей встретить Новый год на даче. Она уговаривала себя, что он, разумеется, не приедет, все она нафантазировала. Но на каждый звук проезжающей машины выглядывала в окно, а ближе к вечеру несколько раз выходила на дорогу, всматривалась в темную даль. Вроде бы просто так, ноги размять. В десять вечера она надела брючки, которые подтягивали живот, нарядную кофточку, пригласила Ивана Тимофеевича, и они встретили Новый год под телевизор, оливье и полусладкое шампанское. А Тимофеевич еще и к виски приложился, назвал самогоном. У горящего камина Баранкин весело катал носом объеденную говяжью кость.

А в двенадцать они вышли с бокалами на улицу, чокнулись около елки под бой курантов и загадали желания. Тимофеич загадал, чтобы еще годик протянуть и чтобы коленки не болели, а Марина – чтобы все было хорошо. Пусть даже ничего в ее жизни не прибавится, главное, чтобы не растерять того, что сейчас есть. И подумала про него, Кая, и пожелала ему счастья.

И он, выпивая в двенадцать бокал холодного, настоящего брюта под бой Биг-Бена, вспомнил про вчерашнюю Мальвину и пожелал ей счастья.

А хеппи-энд? Как в фильмах, которые крутят по всем каналам в новогодние каникулы? Никакого хеппи-энда, по крайней мере на этот раз. Зима у нас холодная, долгая, темная, полгода почти зима.

Анастасия Манакова

We Three Kings[1]

Если пойду я и долиною смертной тени,

Не убоюсь зла, потому что Ты со мной…[2]

Золотое марево висело над раскаленной улочкой, переливалось оттенками, издавало тихие звуки, похожие на стрекот ночных сверчков. Издалека Юзефу казалось, что облако жидкого золота – живое. Что оно, подчиняясь какой-то хаотичной внутренней силе, совершает ленивые движения взад-вперед, раскачиваясь, расплескиваясь, словно мед, жидкими брызгами – то лужицей в пыли дороги, то солнечным зайчиком на воротах дома, то стекая по белой стене маленького, давно не крашенного костела причудливыми пятнами и линиями.

Юзефова сестра Бронька в подоткнутой мокрой юбке, тяжело покачиваясь, вышла из ворот с корытом мыльной воды, выплеснула воду прямо в середину дороги. Из-за приходского двора, оглядываясь по сторонам, вышел ксендз Немировский в наглухо застегнутом помятом костюме и шляпе, натянутой в этот теплый день до середины ушей, быстро глянул на чумазого Юзефа, сидящего в тени куста, оглянулся на Броньку и поклонился, как говаривал их покойный отец Адам, «бровями». С начала лета, когда в город вошли оккупанты, ксендзу пришлось научиться держать лицо и, как говорит Бронька, «держаться за Бога двумя руками». В первый же день оккупации на двери костела повисла белая бумажка за подписью коменданта и печатью двух мертвых голов, гласившая о том, что любая просветительская деятельность «в национальном духе» будет караться смертной казнью. Службы прекратились, хор мальчиков, особая гордость отца Немировского, был распущен, воскресная школа закрыта, и все, что оставалось делать в эти странные времена, – молиться за закрытыми дверями в темных домах. Единственное, с чем никто не знал что делать, – это природа, смерти и рождения, безостановочный цикл жизни, который не прекращается ни на день. Отец Немировский надевал свой старый городской костюм, прятал под рубашку требник и четки, натягивал на голову шляпу и, оглядываясь ежесекундно, шел туда, где был нужен, – крестить, соборовать, отпевать.

– Пан Немировский!.. – Бронька тяжело распрямляется, держась руками за поясницу, расставляет свои крепкие ноги, облитые солнечным светом так, что кажутся двумя колоннами. – Дайте ж мне белье, что ли? Я бы постирала, что вы ходите весь пыльный, как я не знаю кто.

Ксендз замирает и всматривается в даль, в мелко дрожащий горячий воздух на горизонте. Где-то там железнодорожная станция, и каждый час тишину разрывают гудки идущих составов, которые ворвались в жизнь города в один день и с тех пор идут безостановочным потоком. Что за груз в этих составах – пока не знал никто, но ксендз каким-то образом чувствовал, что ничего хорошего городу это не сулит. Ни городу, ни ему, ни его такой разной пастве, ни миру в целом ничего хорошего не сулили эти составы, эти звуки, этот запах машинного масла и горящего в топках угля, скрип кожаных сапог, колонны мотоциклов, эти люди, которые вошли на улицы чеканным шагом. В подвале закрытого на амбарный замок костела уже сидели несколько неугодных новому режиму человек. Каждый раз, пробираясь ночью по мощеному двору с мешком скудной пищи в руках, воровато оглядываясь через плечо в гулком отзвуке собственных шагов, ксендз Немировский думал о том, что самое тяжкое в пастырской службе – это, пожалуй, не страх быть убитым, а страх не суметь уберечь то, зачем Господь вообще призвал на эту землю каждого из своих слуг. Страх не справиться с этим долгом довлел над ним, и это приводило его в отчаяние.

– Нет, пани Броня, спасибо. Не хочу утруждать вас, – улыбнулся он, поправил галстук под воротничком и пошел вверх по пустой улице, сутулясь так, как будто не 31 год был ему, а все 70.

– Блаженный какой-то, Езус Мария, – буркнула Бронька, подняла корыто и рявкнула на Юзефа: – А ты что сидишь?!.. Дел нет никаких больше?.. Иди помоги, бездельник.

Юзеф дернул плечом, отвернулся и демонстративно принялся кидать мелкие камушки в стенку. Камушки отскакивали, с нежным шорохом ссыпались в траву, постукивая друг о друга. Бронька махнула рукой и скрылась за воротами.

Черный камушек отскочил от стены, ударил прямо в середину золотистой лужицы солнечного света в белой пыли дороги. Она внезапно зашевелилась и поднялась с земли ослепительным роем трещащей золотыми крыльями мошкары. Рой на минуту завис как будто в середине воздуха – между белой землей и горизонтом, затем вздрогнул и устремился вверх по улице.

Юзеф стоял и смотрел, как далекая фигурка, почти растворившаяся в зыбком воздухе, бредет навстречу черным мотоциклам, а над головой ее сияет и переливается живое золотое облако.

– Бронька!.. Бронька!.. Где штаны мои?..

– Какие штаны, наказание господне?..

– Те, что ты стирала вчера?.. Красные!..

– Зачем тебе красные штаны, ирод?.. Ты что, к цыганам собрался?

Хлопья мыльной пены летят по всей кухне, повторяя причудливый танец снега за окном. Юзеф подпрыгивает на одной ноге, зябко ежась в исподнем, – пока бегал от сестры и мочалки, врезался сначала в дидух[3] на столе, потом в печь, потом в елку, накололся и начал чертыхаться. Бронька, не оборачиваясь, свободной от теста рукой отвешивает подзатыльник – ах ты ирод, только нехристь черта поминает накануне светлого Рождества Христова. Бронька – она такая. Вся в мать – строгая, хозяйственная, крепкая, во всем у нее должен быть порядок, все на своем месте, включая это самое наказание господне, братца. Иногда Юзефу кажется, что если бы она могла, то сначала два дня стирала бы его, как свои любимые простыни, потом выбеливала, выкрахмаливала, выглаживала бы до сухого скрипа острых сгибов, перекладывала бы лавандой и засовывала, сурово сдвинув широкие черные брови над холодными синими глазами, в большой резной шкаф. И еще кулак показала бы – лежи, мол, не шевелись тут мне. Зря, что ли, сил столько потратила. А он что, он лежал бы – рука у Броньки тяжелая, а характер паршивый, не зря уже двадцать, а она так все в девках сидит. Какой дурак на такой ведьме женится? Хотя все говорят, что Бронька красивая – волосы белые-белые, как льняная скатерть, все в куделях, как у овечки. Но вот характер паршивый, что правда, то правда.

– Что ты пляшешь, ирод? Иди макогон бери и мак тереть начинай!..

Юзеф обреченно вздыхает, тайком утирается углом скатерти и тащится за макитрой. Мак тереть – ненавистное занятие, потому что растереть его нужно в жижу, медленно и вдумчиво, по чуть-чуть досыпая сахару в черную, как смола, маковую кашу. Считается, что тереть мак для рождественских завиванцев[4] и кутьи – исключительно мужская задача. У женщин полно своей работы в последний вечер Адвента – дом украсить, елку поставить, положить под нее подарки для семьи, приготовить постный стол на Вигилию[5] и Гвяздку[6], приготовить заранее пироги и мясные блюда на следующие дни праздника. Мужчины собираются в доме и за долгими беседами трут мак для рождественских угощений, пока вокруг бегают дети, умоляя «дать лизнуть макогона».

Но после смерти родителей их с сестрой осталось только двое, никаких других мужчин в доме нет, поэтому святая маковая обязанность лежит на нем. Вот и приходится долго-долго, пыхтя и сопя, тереть мак, пока Бронька не сунет в сладкую кашу палец и не останется довольна.

Зато после – это Юзеф знает точно – можно быстро натянуть пальто и сбежать на заснеженную улицу, по которой уже потихоньку пробираются маленькие фигурки от дома к дому, разнося последние подарки родне и завершая приготовления. Юзеф упорно трет мак и думает о том, что уже скоро выскочит за дверь так быстро, что Бронькин половник не успеет достать его макушку, натянет на крыльце сапоги и побежит к самому своему лучшему другу – докторовой дочке Мирке. Только Мирка не смеется над ним и не считает дурачком, она-то знает, что Юзеф просто не любит разговаривать, но любит слушать, поэтому слушать Миркины истории, вычитанные в толстых книгах, которыми набит кабинет ее отца, – одно из самых его любимых занятий. Несмотря на то что доктор и его жена с дочерью в костел не ходят, Мирка любит волшебное рождественское время. И уж она точно самый большой мастер рождественских историй – с такими деталями и подробностями, что дух захватывает. И перед глазами становится картинка – как в темном хлеву, сияя мягким светом, лежит в люльке младенец, согреваемый теплым дыханием осла, растерянный Иосиф пытается разжечь костер, а рядом стоит рыжая, конопатая Мирка и восторженно смотрит в глубь времени своими огромными янтарными глазами.

Юзеф успевает выскочить во двор в тот момент, когда сестра еще только тянется к венику – дать ротозею поперек спины, и, скосив на прощание глаза, несколько секунд приплясывает на пороге, впуская в дом длинные языки снежного ветра.

Бронька опускает руку с веником и вдруг начинает громко, заливисто хохотать, всхлипывая и утирая слезы. Нет сладу с этим мальчишкой. Но до чего ж он похож на их отца – такой же молчаливый, твердолобый, как маленький упорный бычок. Как решил – так и будет. И одновременно сколько в нем мягкой силы от матери! Броньке иногда кажется, что он сильнее ее самой, «солдата Броньки», как в шутку называл ее отец.

Она вздыхает, кладет в середину стола охапку душистого летнего сена и накрывает его белоснежной крепко накрахмаленной скатертью, раз за разом задумчиво разглаживая ее ладонями, пока поверхность не становится идеально ровной. Ставит свечу, расставляет миски, ставит поминальную тарелку – в нее Юзеф, единственный мужчина в доме, будет откладывать по ложке от каждого праздничного блюда. Вилки и ножи завернуты в полотенце и убраны в посудный шкаф – в Вигилию принято ставить стулья и тарелки для тех членов семьи, кого уже нет, и убирать острые предметы – чтобы никто из них не поранился. Она придвигает во главу стола старое отцовское кресло и рядом ставит стул, на котором мать провела столько времени за шитьем, накидывает на него ветхую цветастую шаль. Ставит рядом со столом традиционное ведерко – для домашнего скота. Пять минут стоит, задумчиво глядя на фотографию на стене: мать в кремовом платье с высоким воротничком положила руку на плечо отца в старомодном коричневом костюме, ее непокорные кудри стоят прозрачным нимбом над головой. Рядом нахмуренная голенастая Бронька в дурацкой соломенной шляпке и маленький ушастый комочек в чепчике и крестильном платьице смешно растопыривает ручки.

Она идет в комнату, опускается на колени и начинает шепотом молиться. Матери, которая ждет своего Сына, Сыну, который несет в мир любовь, за всех сыновей и матерей, которые ушли и еще придут. И за брата. И за себя. И за этот тихий город, за сумерки Рождества, которые начали опускаться на землю вместе с густым снегом, за огни, которые начали зажигаться, за людей, которые идут на службу и смотрят в небо и ждут появления звезды.

«Сердце Марии, благословенное среди всех сердец человеческих, молись за нас.

Сердце Марии, со Спасителем на кресте распятое, молись за нас.

Сердце Марии, благодати полное, молись за нас.

Молись за нас».

– Господи, а жалостливый он какой. Хромой, кривой, слепой, глухой. Что делать-то будем?

– Ну я даже не знаю. Любить, наверное.

В дверь постучали так, что Юзеф подпрыгнул на кровати, стукнулся об изголовье и буквально скатился с нее. Выбежал в кухню и увидел бледную Броньку в ночной рубахе, крепко стиснувшую руки под материной шалью. Они переглянулись. Бронька замотала головой – мол, не смей! Не вздумай открывать! Я тут старшая! Но Юзеф так же молча кивнул головой – я мужчина. Я открою.

Майская темнота была сокрушительно непроглядной, но, когда глаза немного привыкли, Юзеф разглядел у порога пана Казика, помощника ксендза Немировского. Он был бледен, руки тряслись, и белые манжеты рубашки, виднеющиеся в рукавах пиджака, танцевали, как ночные мотыльки. «Что-то случилось», – сразу поняла Бронька, отодвинула брата, вытянула в темноту обе руки и силком втащила ночного гостя в дом. Потом выглянула, покрутила головой, вслушалась в тишину и аккуратно закрыла дверь.

В кухне она усадила Казимира за стол, открыла посудный шкаф, достала бутылку крепкой сливовой настойки, налила до краев стакан и молча поставила перед ним. Он взял стакан и, стуча зубами о стекло, стал пить крупными глотками.

– Немировского забрали, – наконец выдохнул он в пустой стакан и посмотрел на Броньку.

Она достала из шкафа всю бутылку и поставила ее в середину стола.

– Кто забрал? – спросила, разглаживая руками невидимые складки на скатерти.

– Гестапо, – ответил Казимир и заплакал.

– За что забрали?..

– За то, что отказался облачение снимать. Я совершенно не знаю, что делать, пани Бронислава. Завтра придут за мной. Все знают, что я прислуживаю на литургиях и по-прежнему веду катехизацию. Кто-нибудь им укажет.

Бронька встала и принялась мерить шагами кухню. Потом остановилась, обняла себя двумя руками и о чем-то надолго задумалась – Юзефу даже пришлось ткнуть ее пальцем. Она вздрогнула, взглянула на брата невидящими глазами и вдруг стремительно вышла из комнаты. Через пять минут вернулась с бумажным свертком в руках и положила его на стол рядом с бутылкой.

– Тут деньги, которые мы с братом скопили, их немного, но вам должно хватить на дорогу. И четыре русских рубля золотом, отец нам оставил. Бегите, пан Казик, бегите прямо сейчас. И не оглядывайтесь. И не возвращайтесь.

Через час, нагруженный одеждой покойного Адама Возняка и едой, собранной руками его дочери Брониславы, пан Казимир Заремба уходил из города берегом реки Солы. Он направлялся в Краков, чтобы добраться до Варшавы.

Юзеф лежал без сна, вглядываясь в темноту, как будто в ней должны загореться алые письмена, все объясняющие.

В бывшей родительской спальне на коленях стояла Бронька и плакала, прижимая горячий лоб к прохладному кованому боку кровати.

«Сердце Марии, скорбящим утешение. Молись за нас».

После службы Юзеф все никак не мог выбраться из костела – нарядная Бронька успевала одновременно и целоваться с соседями, и болтать с подругами, и строить глазки усатому Войтовскому, и одновременно с этим крепко держать брата за подол пиджака, чтобы он не удрал вместе со своими дружками Яцеком и Войцеком.

Юзеф топтался на месте, перебирая ногами, как резвый конь, и тоскливо поглядывал на дверь и ксендза Немировского, возвышающегося над толпой прихожан в своем ослепительно-белом одеянии. Скорей бы уже закончилась к нему толпа поздравляющих, тогда и Бронька подойдет поцеловать руку, а это значит, что она разожмет свои цепкие пальцы, и он сможет выскользнуть на улицу, где наверняка его уже ждет Мирка. Наконец люди начали расходиться по домам, радостные и одухотворенные, с улицы послышались первые песни и звонкий смех, Бронька ослабила хватку, но на ее скуластом лице под сурово сведенными бровями явственно читалось: через полчаса чтобы был дома.

Юзеф вывалился из костела в облаке теплого воздуха и сразу увидел Мирку в ее смешной лохматой шубке, высоких ботиках и кокетливой бархатной беретке на рыжих тугих кудряшках. Она держала в руках огромный бумажный пакет, доверху набитый блестящими глянцевыми апельсинами, и, радостно смеясь, вручала каждому выходящему в церковный двор.

Последний апельсин достался Юзефу, и он тут же начал его есть, не дочистив до конца, выедая солнечную мякоть прямо из горьковатой шкурки.

– Фу, ну и манеры!.. – расхохоталась Мирка и ткнула его в бок острым кулачком. – Ты ешь как дикарь с острова Борнео!..

Юзеф засунул в карман пальто апельсиновые корки – Броньке потом в хозяйстве сгодится, отбежал на несколько шагов, слепил снежок и кинул в нее.

– Ах, так!.. – взвизгнула Мирка. – Ну ладно же, пане, не знаешь, с кем связался!..

Через пятнадцать минут, вдоволь накидавшись друг в друга снегом, они лежали в сугробе, раскинув руки, и смотрели в небо.

– Знаешь, когда вырасту, уеду и стану писателем. Или врачом, как папа, – сказала Мирка, накручивая на палец завиток волос.

– У тебя получится писателем, – сказал Юзеф и вытер рукавом пальто нос. – Истории рассказываешь – закачаешься.

– А ты?

– А я не знаю.

– Смотри, Юзеф, – вдруг сказала Мирка и положила голову ему на плечо. – Взошла ваша звезда.

Дома они уселись за стол, Бронька протянула брату спички, улыбнулась и накрыла его ладонь своей. Юзеф зажег свечу, они преломили оплатек[7] и стали праздновать Рождество в тишине и молчании.

Над городом светила звезда, протягивая лучи к серебристым сахарным крышам. Из труб струился дым, где-то вдалеке лаяла собака. В сугробе рядом с домом доктора, в снежном отпечатке двух тел, осталась лежать бархатная беретка и чуть поотдаль – апельсиновая корка, похожая на завиток волос.

Перед сном Бронька долго прислушивалась к звукам в доме – казалось, что в тишине слышно негромкий говор, басистое бурчание и тихий мелодичный смех. Немного потянуло табаком.

Она улыбнулась, закрыла глаза, проваливаясь в дрему. Кажется, родители остались довольны.

– Я не поеду.

– Надо ехать. Надо срочно убираться.

– Я не поеду, это мой дом.

– Это и мой дом, Езус Мария, собирай свои вещи и помоги мне.

Их выселяли. Выселяли очень быстро. Буквально сразу, как только в город пошли первые составы, стало понятно, что опасения были не напрасны, – немцы забрали военные казармы под концентрационный лагерь, и в нем практически сразу появились пленные. Слухи о нем ходили страшные – один страшней другого, но подлинно никто ничего не знал – к лагерю было запрещено подходить под страхом расстрела. Редкие горожане, попавшие по приказу в него работать, не просто ничего не рассказывали, а вообще оборвали все связи с соседями. Все, что было известно, – что туда привезли откуда-то измученного, непохожего на себя ксендза Немировского, а потом за одну ночь вывезли всех евреев, живших в городе. Тех, кого не успели расстрелять сразу.

Теперь главный упырь, как называла их Бронька (и сразу крестилась), приказал лагерь расширить и забрать под его нужды практически весь город вплоть до Бжезинки.

Бронька с Юзефом держались за родительский дом до последнего – благо он был практически у черты города, но, когда Броньку вызвали в комендатуру и брезгливо приказали убраться, она не стала спорить – жить-то хочется. Прилетела она назад со скоростью ветра и начала бросать вещи в мешки.

– Нет.

Бронька грохнула на пол кастрюлю, съехала по стенке и заплакала.

Юзеф выскочил во двор и почти сразу замер – от ворот к дому ленивым шагом, поскрипывая сапогами, шли два высоких немца в серой форме «мертвых голов». Ему показалось, что воздух вдруг закончился, и тишина стала оглушающей, такой оглушающей, что барабанные перепонки не выдерживали напряжения. Сзади в плечо вцепились пальцы и сжали до боли. За воротами в середине улицы виднелась большая крытая машина.

– Юзеф Возняк?.. – так же лениво поинтересовался один из них.

– А в чем дело? – севшим голосом спросила за его спиной Бронька.

– Никаких вопросов, – ответил второй и снял с плеча автомат.

В этот момент Бронька поняла – кто-то видел, как ночью Юзеф провожал до берега Солы пана Казика, и этот кто-то донес, решив, что мальчик выводил беглого еврея.

– Не смейте!.. – закричала она и выскочила вперед. – Не дам!.. Ему тринадцать лет, он ребенок!..

«Мертвоголовый» равнодушно ударил Броньку кулаком в лицо, и она беззвучно рухнула в пыль как подкошенная. Юзеф бросился на него. «Мертвоголовый» усмехнулся и ударил первым.

Последнее, что Юзеф видел перед тем, как его бросили в набитую людьми крытую машину, – Бронькина безжизненная нога в одном чулке и ботинок, лежащий рядом.

Потом свет погас.

Это место – совсем другое. Улица большая, дома огромные. Здесь холодно, так холодно, что зубы начинают выбивать дробь уже через минуту, сырой ветер пробирается сквозь одежду прямо под кости, минуя кожу. Юзеф разворачивается и плетется домой, едва переставляя покалеченные ноги по скользкому льду. «Поменьше» наклоняется и спрашивает:

– Ты замерз?

Лица ее почти не видно в снежном мельтешении, в сизых сырых сумерках. К тому же Юзеф почти ослеп, оглох на одно ухо и мерит мир тенями разных размеров, остатками запахов, остатком звуков и неуловимыми его глазам движениями. Он вздыхает и втягивает почти замерзшие сопли.

– Горе луковое, – говорит «Поменьше», крепко берет его под мышки и перекидывает через плечо. – Пойдем, отнесу тебя, раз сам идти не можешь.

Войдя в дом, она долго топает модными вышитыми валенками, сбивая снег, сажает Юзефа на лавку. Он сидит и ждет, пока она закончит длинный ритуал собственного разоблачения от одежды и примется раздевать его. Покорно опускает голову, пока «Поменьше» стаскивает с него куртку, поднимает, всматривается в ее лицо почти невидящими глазами.

– Ну что?.. – спрашивает «Побольше», выглядывая из кухни, отирает о передник руки, испачканные мукой.

– Да ну что, погуляли вот. Три минуты. Слишком холодно для него.