Когда бог был кроликом Уинман Сара

Читать бесплатно другие книги:

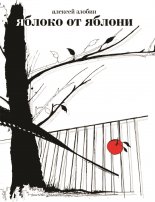

Новая книга Алексея Злобина представляет собой вторую часть дилогии (первая – «Хлеб удержания», напи...

В этом удивительном романе, который Э.С. Грейлинг, член жюри Букеровской премии 2014 года, назвал ше...

Отвоевав положенный срок, Клаус Ландер возвращается домой на планету Бристоль, где нет суши, только ...

Долгожданное авторское продолжение (приквел) цикла научно-фантастических романов «Транссферы»… Далек...

С первого же номера журнал Rolling Stone был не просто «еще одним музыкальным журналом» – его создат...

В этой книге своими секретами делится одна из самых успешных бизнес-леди Петербурга, к личной жизни ...