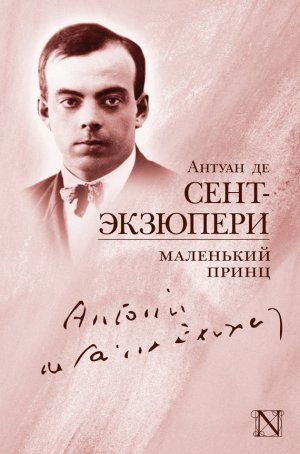

Маленький принц (сборник) де Сент-Экзюпери Антуан

Пришел день, когда крестьяне взялись за палки, решив прогнать его прочь:

– Хромое отродье! Пусть ищет себе места, где хочет, нечего ему делать в нашей деревне!

Ты защитил его и спросил:

– Эй ты, конопатый, неужели у тебя и брата нет?

Лицо его осветилось, и он посмотрел тебе прямо в глаза:

– Да! У меня есть брат!

Вспыхнув от гордости, он стал рассказывать тебе о своем старшем брате, родном брате, а не двоюродном и не троюродном. Он – воин и где-то в далеком далеке несет службу царства. У него замечательный конь, гнедой, а не какой-то еще, и на этого гнедого коня брат посадил его позади себя – его, хромоножку, его, конопатого, в день, когда праздновали победу. В победный день, а не какой-то другой. И когда-нибудь он приедет, его старший брат. Он посадит его на коня, его, хромоножку, его, конопатого, и пусть тогда посмотрит на него вся деревня.

– Но на этот раз, – сказал мальчишка, – я попрошу его посадить меня впереди, и он посадит! И все будут на меня смотреть. А я буду командовать: «Направо! Налево! Быстрей!..» Брат не откажет мне. Он любит, когда мне весело! И мы будем с ним вдвоем!

Мальчуган уже не был ненавистным хромоножкой, весноватым уродцем. Он был любимым младшим братом. Он ехал на коне, настоящем боевом коне, в день победного торжества.

И снова настало утро. Ты опять увидел мальчишку, он сидел на низкой ограде, свесив ноги, а другие мальчишки швырялись в него камнями.

– Бегать и то не умеешь, хромонога!

Он посмотрел на тебя и улыбнулся. Вы теперь были заодно. Ты тоже знал, как обделены его враги, они видят в нем только хромого, только урода, а на самом деле он – любимец старшего брата, который ездит на боевом коне.

Пусть не сегодня, но брат отмоет его от плевков, загородит своей славой, как крепостная стена, от всех камней. Ветер мчащегося галопом коня облагородит тщедушного уродца. Никто больше не увидит его некрасивым, потому что красив его брат. В тот день он будет избавлен от унижения, потому что брат его радостен и исполнен славы. Он, хромой, будет греться в его лучах. С этих пор его будут принимать во все игры: «Бегай с нами, раз у тебя такой брат…» И он попросит брата, чтобы тот посадил и других мальчишек на коня впереди себя, всех по очереди, чтобы и они могли отведать быстрого ветра. Он не будет с ними суров из-за их невежества. Он будет любить их и скажет: «Всякий раз, когда брат будет приезжать, я буду звать вас послушать о его битвах…» Он приник к тебе, потому что ты – знаешь. Для тебя он уже не был пустым местом и ничтожеством, за ним ты видел его старшего брата.

Но ты взял и сказал ему то, что лишило его рая, воздаяния за все беды, теплого солнца. Взял и лишил щита, который прибавлял ему мужества под градом летящих камней. Втоптал в неизбывную грязь. Взял и сказал ему: «Малыш, ищи себе другую опору потому что не приходится надеяться на поездку на боевом коне». И рассказал, что его брата выгнали из армии, что, покрытый позором, ковыляет он к деревне, хромая и приволакивая ногу, и вслед ему летит град камней. Рассказчик добавил:

– Я же и похоронил бедолагу, он утопился в пруду. Он не мог жить в мире без солнца…

И тогда я заплакал над человеческим горем. Из-за конопатого хромоножки, этого, а не иного, из-за боевого коня и прогулке на нем в торжественный день победы, в день победы, а не в другой, из-за жестокости деревни, этой деревни, а не какой-то еще, из-за пруда с утками и выстиранным бельем на берегу, я увидел Господа – вот как далеко зашла моя жалость, – потому что ты вел меня тропинкой подлинности и говорил об этом мальчишке, а не о несчастье вообще.

Не ищи света, как вещи среди вещей, ищи камни, строй храм, и он озарит тебя светом.

Старательно смазывая ружье, воздавая должное и ружью и смазке, считая шаги, когда ходишь по кругу, отдавая честь своему капралу, отдавая должное и капралу, и своей чести, ты приуготовляешь в себе озарение, мой дозорный! Передвигая шахматные фигуры, принимая всерьез правила шахматной игры, краснея от гнева, если противник их нарушает, ты приуготовляешь в себе восторг победителя. В кровь стирая ноги своих верблюдов, проклиная жажду и ветер песков, спотыкаясь, дрожа от холода, изнывая от зноя, ты, – если только пребывал верным необходимости каждой минуты, а не восторженному предвкушению крыльев – этой лживой поэзии сентиментальной гусеницы, – ты можешь рассчитывать на озарение паломника, который вдруг, по внезапному биению сердца, поймет: предыдущий шаг его был шагом к чуду.

Как бы ты ни воспевал радость, не в моей власти вскрыть запрятанный в тебе источник счастья. Но я могу быть тебе в помощь на ступеньке вещественного. Я расскажу тебе, как поддерживать колодцы, как лечить на ладонях водяные мозоли, о геометрии звезд и как завязать узлом веревку, если кладь твоя съехала набок. Чтобы искусство завязывать узлы стало для тебя песней, я познакомлю тебя с погонщиком верблюдов, который в юности был матросом, – поэзия узлов для него вдохновенней поэзии составления букетов, изготовления украшений для танцовщиц. Есть узлы, которые удержат на месте корабль, но развяжет их даже ребенок, едва прикоснувшись пальцем. Есть другие, они кажутся проще поворота лебединой шеи, и ты можешь держать пари с приятелем, что он развяжет такой без труда. А когда приятель примет пари, можешь сесть в стороне и смеяться: этот узелок из тех, что любого доведет до бешенства. Не забудет мой учитель, в совершенстве владея своим мастерством, и легких петель, которыми ты перевьешь подарок для любимой, хотя сам учитель хром, кривонос и косит на один глаз. Хитрость завязанной ленты в том, что развязать ее можно одним движением, словно рвешь цветок. «Вот она увидела твой подарок, – сказал он, – и восхищенно вскрикнула». И он тоже вскрикнул, а ты опустил глаза, так он был несуразен.

Почему я должен пренебрегать мелочами, которые кажутся тебе – и совершенно напрасно – ничтожными? Матрос дорожит искусством, благодаря которому простая веревка становится канатом для буксира, а подчас спасением. Игра подчас становится возможностью превозмочь себя и подняться выше, и тогда она для меня сродни молитве. Но мало-помалу с течением дней твой караван изнашивается, и тебе уже не хватает таких простых молитв, как завязывание узлов на веревках или кожаных ремнях, как вытаскивание песка из сухих колодцев, как чтение по звездам. Тогда вокруг каждого сгущается мертвая тишина, каждый становится дерзок на язык, туг на ухо, черств сердцем.

Не тревожься. Это разрывается кокон. Ты обогнул еще одно препятствие и поднялся на холм; камни и колючки пустыни, от которых ты мучился, ничем не отличаются от вчерашних, но ты кричишь с неистово бьющимся сердцем: «Вот оно!»

И твои сотоварищи по каравану бегут к тебе. Все изменилось в ваших душах, будто с приходом зари. Ваша жажда, мозоли на руках и ногах, изнурение зноя, ночной холод, пустынный ветер, что слепит и скрипит на зубах песком, все погибшие верблюды, все болезни и все дорогие друзья, которых вам пришлось похоронить, вдруг возмещены вам сторицей, но не хмельным пиром, не прохладной тенью, не красотой юных девушек, что стирают белье в голубой воде, ни даже величием куполов, что венчают святой город, – чем-то неуловимым, малой звездочкой, – солнце благословило ее, и она сверкает превыше всех куполов, – и так она еще далека!

Тебя может разлучить с ней треск ломающегося кокона, осыпающаяся тропа может обвалиться в пропасть, впереди еще скалы, с которых можно упасть, и пески, и пески, и опустелые бурдюки, и больные, и мертвые – последняя пища солнца. И все-таки вы выносили в себе радость, она выпорхнула бабочкой среди песков и колючек, под которыми прячутся чуткие змеи, как нервы под кожей, вас обрадовала незримая звезда, она бледнее, чем Сириус в ночь самума, такая дальняя, что те из вас, у кого нет зоркости орла, не видят ее, настолько непрочная, что стоит солнцу чуть повернуться, как она исчезнет, так вот, мигание этой звезды и даже не мигание, а для тех, у кого нет орлиной зоркости, отблеск в глазах тех, кто видел это мигание, отблеск отблеска, и вот этот отблеск в одно мгновение изменил вас. Сбылись все обещания, за все воздано вам сторицей, потому что один из вас, вглядевшись вдаль с орлиной зоркостью, неожиданно остановился и, указывая рукой в пространство, закричал: «Вот оно!»

Свершилось. На взгляд, ты ничего не получил. Но ты получил все. Теперь ты напоен, накормлен, исцелен от ран. Ты говоришь: «Я могу умереть, я видел святой город и умру счастливым».

Я веду речь не о контрасте, благодаря которому после нищенства кажется драгоценностью тощее благополучие и счастьем – утоление жажды после того, как жаждал. Я же сказал, что они еще в пути и путь опасен. Разве кто-то сказал тебе, что пустыня выпустила их из объятий? Не веду я речь и о каких-то переменах в их судьбе, потому что нажитую радость не отнимет и смерть от жажды. Подчинившись, они добросовестно творили священнодействие пути по пустыне, и этот путь сотворил их и позволил войти в праздник – праздник, замерцавший вдали золотой пчелкой.

Не подумай, будто я что-то преувеличил. Однажды я заблудился среди девственных песков и вдруг заметил человеческий след и понял: сладостна смерть среди соплеменников. Все вокруг осталось прежним, новым был полустертый след на песке. Он все переменил.

Что же увидел я, о народ мой, сострадая тебе в молчании моей любви? Увидел, как кровоточили ноги твоих верблюдов, как, потеряв сам себя, ты брел по пескам под знойным солнцем, как выплевывал песок, бранил соседа и, браня его, страшился сгустившейся тишины, где тонули один за другим твои одинаковые шаги. Я не дал тебе ничего, кроме скудной пищи, постоянной жажды, укусов солнца и мозолей на руках. Питал камнями, поил колючками. А затем показал тебе отблеск отблеска золотой пчелки, и ты преисполнился благодарности и любви.

Дары мои невесомы. Но чем так уж хороши величина и тяжесть? Мне достаточно раскрыть ладонь, чтобы двинулась в путь армия кедров, которая оденет могучую гору. Мне достаточно одного семечка!

СС

Если я подарю тебе состояние, будто нежданное наследство от дядюшки, чем я тебя облагорожу? Если подарю тебе черную жемчужину из глубин моря, миновав священнодействие погружения на дно, чем я тебя облагорожу? Облагораживает тебя только то, что преображает, ибо ты – семя. Нет для тебя подарков. И поэтому я хочу утешить тебя – тебя, что так горюет из-за потерянных возможностей. Нет потерянных возможностей. Резчик режет кость, вытачивая лицо богини или царевны, и оно западет тебе в душу. Ювелир работает с чистым золотом, и, возможно, его украшения меньше говорят человеческому сердцу. Но ни золотой браслет, ни статуэтка из кости не достались им как подарок. И ювелир, и резчик только путь, кладь, повозка. И тебе даются только камни для будущей часовни, которую ты должен построить. И камней всегда хватает, как всегда хватает земли кедру. Вот земле может не хватать кедров, и она может остаться каменистой пустошью. На что тебе жаловаться? Нет потерянных возможностей, ибо дело твое быть семенем. Если у тебя нет золота, режь кость. Если нет кости, режь дерево. Нет дерева, собирай камни.

Для дородного министра с пухлыми веками, которого я отсек от моего народа, не нашлось ни единой возможности ни в его поместьях, ни в тачках с золотом, ни в погребах, набитых алмазами. Но для того, кто шел и споткнулся о камень, приоткрылась необыкновенная возможность. А ты? Горюя, ты просишь подарков, а не возможностей.

Тот, кто жалуется, что люди его обделили, сам отстранился от людей. Тот, кто жалуется, что ему недодали любви, ошибается в понимании любви, – любовь никогда не была подарком, который получают. Никто и никогда не лишал тебя возможности любить. Ты в любой миг можешь стать солдатом королевы. И королеве совсем не обязательно знать о тебе для того, чтобы ты был счастлив. Мой геометр был влюблен в звезды. Светящуюся нить он ощупывал разумом и превращал в закон. Он был путем, кладью, повозкой. Пчелой расцветшей звезды. Он добывал свой мед. Я видел: он умирал счастливым, благодарный тем нескольким фигурам и формулам, на которые обменял свою жизнь. Счастлив был садовник моего сада, когда у него раскрывалась новая роза. Звездам может не хватать геометра. Саду – садовника. Но тебе не может не хватить звезд, садов, гальки, выброшенной из пенных губ моря. Не говори мне, что ты нищ.

И вот что я понял, глядя на отдыхающих моих дозорных. Они с аппетитом ужинают. Шутят, подначивают друг друга. Сейчас они противники нескончаемого хождения по кругу, враги долгих часов бдения. Они рады, что избавились от ярма. Ярмо их недруг. И это так естественно. Недруг – и в то же время неизбежный, необходимый, насущный для них удел. И война такой же удел, и любовь. Я уже говорил тебе о воине, что светится светом любви. Говорил о влюбленном, который становится достойным воином. Разве умирающий среди песков закован в броню бесчувствия? Он молит: «Позаботься о моей любимой или позаботься о моем доме, детях…» И поэтому тебе драгоценна его жертвенность.

Я наблюдал за беженцами-берберами, они не шутили, не подтрунивали друг над другом. Не подумай, что я веду речь о противодействии, об облегчении, что наступит неизбежно, если удалить больной зуб. Противодействия, контраста хватает ненадолго. Да, если вода станет безвкусной, запретив ее пить, можно вернуть ей вкус. Она станет вкуснее. Вкуснее рту, горлу, желудку, и ничему больше. Так вкусен ужин для моих дозорных после тяжкой и неприятной работы. Разыгравшийся аппетит – причина их удовольствия. Можно, конечно, оживить жизнь и для моих берберов, кормя их только по праздникам…

Но дозорного взращивают часы бдения. Хотя и дозорные тоже едят. Однако совместный ужин дозорных нечто иное, нежели воловье стремление к кормушке и обожествление желудка. Ужин их – причащение хлебом, собравшим на вечерю дозорных. Пусть они не догадываются об этом. Однако с их помощью хлебное зерно становится бдением и взглядом, обнимающим город, и может случиться так, что бдение и обнимающий город взгляд благодаря им возвеличат хлеб. Хлеб, он ведь тоже разный, есть один хлеб и есть другой.

Если ты хочешь проникнуть в тайну дозорных, о которой они не подозревают, посмотри, как обольщает кто-то из них в веселом квартале женщин, рассказывая им: «Стою я как-то на крепостной стене, и вдруг у меня прямо над головой одна за другой три пули, я и ухом не повел, не шевельнулся». И с гордостью откусывает большой кусок хлеба. А ты, глупец, услышав эти слова, счел стыдливость любви похвальбой бахвала. Знай: дозорный, рассказывая байки о своем стоянии на посту озабочен не возвеличиванием себя – ему хочется согреться тем чувством, в каком он не признается и сам себе. Он никогда не признается, что любит город. Он умрет ради своего божества, но оставит его безымянным. Он служит ему, но не хочет сознаваться в этом. И того же молчания требует и от тебя. Патетика его унижает. Не умея назвать свое божество, он инстинктивно защищает его от твоих насмешек. И своих собственных тоже. Вот и разыгрывают мои дозорные бахвалов и фанфаронов, без натуги вводя в заблуждение ради того, чтобы где-то, в глубинах самих себя, прикоснуться к затаившемуся там роднику любви.

И если красотка скажет: «Вот незадача, мало вас уцелеет после войны!» – ты услышишь, как охотно они с ней согласятся. Согласятся, изрыгая ругательства и проклятья. Но втайне слова красотки им приятны, словно признание. Ибо умрут они ради своей любви.

Но попробуй скажи им, что они любят, они расхохочутся тебе в лицо! За дураков ты их, что ли, держишь, собираясь расплатиться цветистыми фразами за кровь?! Хотя храбрости им не занимать, ясное дело! Так бахвалятся они. Из любовной стыдливости разыгрывают наглецов и бахвалов. И правы, потому что иной раз ты обманываешь их. Пользуясь их любовью к городу, отправляешь спасать свои амбары. Презирая тебя, они постараются тебя уверить, что идут на смерть из фанфаронства. Сам-то ты не любишь город. Они чувствуют в тебе сытого. Но с любовью, без лишних слов, спасут твой город и с наглой усмешкой, будто кость собаке, бросят тебе твои спасенные амбары, потому что и они часть города.

CCI

Ты мне в помощь, когда меня обличаешь. Да, я ошибся, описывая увиденный мною край. Не там поместил реку, позабыл эту деревню. Ты торжествуешь, указывая на мои ошибки. Твоя работа мне по нраву. Есть ли у меня время все измерить, все перечислить! Мне важно, чтобы ты увидел мир с той горы, которую я выбрал. Ты увлекся моей работой, пошел дальше меня. Ты поддержал меня там, где я дал слабину. Я рад.

Тебе кажется: раз ты разбил меня в пух и прах, то и я немедля ополчусь на тебя, – ты ошибся. Ты из породы логиков, историков, критиков, – они обсуждают форму носа и уха, но не видят лица целиком. Что мне за дело до формулировки закона, до конкретики определения? Разработать их – твое дело. Если я хочу заразить тебя страстью к морю, я рассказываю тебе о плывущем корабле, о звездной ночи и волшебном царстве ароматов, рожденном дальним островом. «Наступает утро, – говорю я тебе, – и ты, пусть ничего вокруг на взгляд не изменилось, попадаешь в обитаемый мир. По морю плывет не видимый еще остров, похожий на корзинку, полную пряностей». И ты видишь, что твои матросы, патлатые грубияны, томятся неведомым им томлением нежности. Образ колокола возник прежде, чем ты услышал его звон, неповоротливому сознанию нужно весомое гуденье, но тонкая струна в душе уже все уловила. И я уже счастлив, потому что иду к саду, сулящему розы… И на море, в зависимости от ветра, ты ловишь благоуханье любви, отдыха или смерти».

Но ты останавливаешь меня. Корабль, который я описал, не выдержит бури, нужно перестроить его вот так, а можно вот этак. Я соглашаюсь. Измени! Я ничего не понимаю в гвоздях, в досках. Потом ты отвергаешь пряности, которые я тебе пообещал. Твои научные познания доказывают, что пряности должны быть совершенно иные. Я соглашаюсь. Я ничего не смыслю в ботанике. Главное для меня, чтобы ты построил корабль и собирал для меня далекие острова. Пусть даже ты пустишься в путь ради того, чтобы меня опровергнуть. И опровергнешь меня. Я первый поздравлю тебя с триумфом. А потом, в молчании моей любви, пойду и навещу портовые улочки. Какими они стали после твоего возвращения?

Преображенный священнодействием поставленных парусов, звездной книги и палубы, которую необходимо драить, ты, вернувшись, поешь своим сыновьям об островах, что странствуют по морю, ты хочешь, чтобы и они пустились в путь. А я? Я стою в тени, я слышу твою песню и, довольный, тихо ступая, ухожу. Ты не можешь всерьез уличить меня в ошибке, не можешь опровергнув, уничтожить меня.

Я – питающая среда, а не вывод умозаключения. Разве возможно убедить в ошибке скульптора, доказать, что вместо воина он должен был вылепить женское лицо? На тебя будет смотреть женское лицо или воин… Они просто будут перед тобой. Если я увлекся звездами, я уже не тоскую о море. Я занят звездами. И когда я творю, что мне до твоих возражений? Ты – тоже мой материал, а я леплю невиданное еще лицо. Поначалу ты будешь протестовать. «Да это лоб, – скажешь ты мне, – а вовсе не плечо». – «Возможно», – отвечу я. «А это нос, а не ухо». – «Возможно», – отвечу я. «Глаза», – скажешь ты, не соглашаясь со мной, отойдешь, приблизишься, посмотришь справа, потом слева, чтобы раскритиковать то, что я делаю. Но рано или поздно придет минута, и перед тобой предстанет мое творение: такое вот лицо, а не иное. И ты замолчишь.

Что мне до ошибок, в которых ты меня уличил? Истина запрятана куда глубже. Слова для истины – дурная одежда, любое из слов можно опровергнуть. Язык мой неуклюж, и я часто противоречу сам себе. Но это не значит, что я ошибся. Я всегда отличаю ловушку от добычи. О пригодности ловушки я сужу по добыче. Не логика связывает дробный мир воедино – Бог, которому равно служит каждая частичка. Слова мои неловки, на первый взгляд, несвязны, но внутри них я сам. Я просто есть, и все тут. Если женщина наряжена в платье, я же не раздумываю: настоящие или нет на платье складки. Вот она идет, она красива, плавно двигаются складки на ее платье, собираются, распрямляются и все-таки сохраняют гармонию.

Я не знаю, есть ли логика в складках платьях. Но они заставляют забиться сердце сильнее, вызывая соблазн желания.

CCII

Я заговорю с тобой о Млечном Пути, что протянулся над городом, и подарю тебе его. Подарки мои просты. Я сказал: «И на устроенную так усадьбу смотрят звезды». И сказал правду, ибо и твоя усадьба устроена точно так же. Слева сарай, в нем осел. Справа дом, в нем жена и дети. Перед домом сад с оливами. За твоим домом дом соседа. Вот и все твои дороги в обыденной скудости мирных дней. Если тебе по нраву прибавлять к своим неурядицам чужие – ведь и в своих тогда больше смысла, – ты постучишься к другу. Выздоровление его ребенка сулит выздоровление твоему. Украденные у него ночью грабли наполняют ночь неслышно крадущимися ворами, и бессонница твоя становится бдением. Смерть твоего друга для тебя смертельна. И если тебе по душе любовь, ты поворачиваешься к собственному дому, улыбаясь, приносишь в подарок переливчатую парчу, или новый кувшин, или благовония, или еще что-то, что обращается в радостный смех, так веселее вспыхивает зимой огонь от молчаливого кусочка дерева. А с наступлением утра принимаешься за дела, встаешь и сонный идешь в сарай, будишь осла в стойле, поглаживаешь его, похлопываешь по холке и, подтолкнув вперед, выводишь на дорогу.

И вот ты идешь, вдыхаешь прохладный воздух, поглядываешь на поля и холмы, что лежат вокруг, – пейзаж, насыщенный силовыми линиями, перепадами, призывами, соблазнами, отказами, пусть ты не воспользуешься ни одним из них, пусть ни за одним не последуешь, но каждый твой шаг отмечен особым настроем. В твоем владении – целая страна, полная лесов, пустынь, садов, даже если сейчас ты о ней и думать не думаешь, но все-таки ты принадлежишь такому вот укладу, а не другому.

Но я проложил еще одну дорогу в твоем царстве, и у тебя появилась еще одна возможность смотреть и вперед, и назад, и вправо, и влево: я попросил тебя поднять глаза к небесному своду, распростертому над твоим тесным кварталом, где ты задыхаешься от недостатка воздуха, и душа твоя омылась морской синевой. Вот я медленно развернул перед тобой ковер времени, куда более пространственный, чем тот крошечный кусочек, на котором вызревает твой колосок, и ты почувствовал себя древнее на тысячу лет или, напротив, новорожденным младенцем, и это еще одна дорога, которую я проторил для тебя, о, мой человеческий колосок под светом звезд. И если сердце твое потянется к любви, ты подойдешь к распахнутому окну, чтобы окунуться в синеву неба, и скажешь своей жене в тесном своем квартале, где задыхался от недостатка воздуха: «Вот мы с тобой одни, ты и я, под взглядами звезд». И по мере того как будет прибывать воздух, ты будешь дышать все глубже и очищаться. Станешь живым и похожим на траву, что пробилась среди каменистой пустоши и, раздвинув камни, тянется к небу, похожим на пробуждение – и, несмотря на хрупкость, на уязвимость, в тебе очнется сила, способная повлиять на ход веков. Ты станешь звеном в цепи. И если присядешь у очага соседа, чтобы послушать, как шумит мир (скорее, шуршит, потому что тебе расскажут, что делается в соседнем доме: вернулся с войны сосед и выходит замуж соседка), то окажется, что я расширил в тебе душу, и она стала чутче слышать. Свадьба, ночь, возвращение солдата, тишина, звезды сложатся для тебя в небывалую мелодию.

CCIII

Ты сказал: «Эти широкопалые жилистые руки из камня безобразны». Не согласен. Я должен увидеть статую, прежде чем судить о руках. Если это юная девушка в слезах, прав ты. Старый кузнец? Руки его прекрасны. И точно так же я не сужу того, кого не знаю. Ты говоришь: «Он низок, солгал, бросил, ограбил, предал…»

У меня есть жандармы, чтобы определить, каков поступок, у них есть книга, где все поступки разделены: этот белый, а этот черный. Но жандармы обязаны поддерживать порядок, а не судить. Точно знает капрал, что добродетель – это умение держать строй, но и капрал никому не судья. Да, мне нужны и капралы, и жандармы, но уклад для меня важнее справедливости, потому что именно он создает человека, которого будет опекать справедливость. Если я уничтожу уклад во имя справедливости, я уничтожу человека и моя справедливость лишится подопечного. Справедливым нужно быть к божествам, которым ты служишь. Но вот ты пришел ко мне и спрашиваешь, но не о наказании и не о награждении неизвестного мне человека, – тогда бы я попросил моего жандарма перелистать его учебник, – ты спрашиваешь, презирать тебе этого человека или уважать. Мне случалось уважать того, кого я казню, и казнить того, кого уважаю. И не я ли тысячу раз вел моих солдат против моего возлюбленного врага?

Точно так же, как я знаю счастливых людей, но не знаю, что такое счастье, я не знаю, что такое воровство, убийство, развод, измена, если это не конкретный поступок конкретного человека. Но немощен ветер слов и не вмещает глубинную суть человека, как не вмещает и главного в статуе.

Да, этот человек восстановил тебя против себя, возмутил, оскорбил (возможно, подспудными импульсами, какие, бывает, таятся в музыке, и ты тогда затыкаешь уши). Свое неодобрение ты поместил в оболочку его поступка и протягиваешь мне, чтобы мы стали заодно. Так мой поэт, желая передать мне ощущение славной судьбы, клонящейся к закату, и сопутствующую закату печаль, говорит «октябрьское солнце». Хотя дело совсем не в солнце, не в этом конкретном месяце среди прочих других. И если я захочу передать тебе ощущение от моей ночной победы, когда, бесшумно подкравшись, я обратил сон недруга в вечный, я сцеплю одно слово с другим и скажу, например, «прикосновение снежной сабли», чтобы поймать в плен ту неуловимую нежность, что сопутствовала свершившемуся, хотя дело, конечно, не в сабле и не в снеге. Вот и в человеке ты выбрал поступок, который станет для меня сродни образу в произведении.

Твоя обида должна стать когтем. Должна обрести лицо. Никому невтерпеж жить обиталищем призраков. Что нужно твоей жене сегодня вечером? Разделить свою обиду с приятельницей. Раздать эту обиду всем вокруг. Так уж мы устроены, не можем жить одни. Вооружившись своими творениями, рвемся в атаку. Твоя жена не устает пересказывать твои низости. И если приятельница ее пожмет плечами, найдя, что упреки ничего не стоят, она не успокоится. Она будет искать другие. Она просто ошиблась в повозке. Плохо подобрала картинки. Ведь обида ее не может ошибаться, она же есть.

Точно так же ты обсуждаешь с врачом свои болезни. Ты предлагаешь одну болезнь, другую. У тебя есть соображения, чем ты болен. Он доказывает тебе, что ты ошибся. Что ж, возможно. Он говорит, что ты здоров. Вот тут ты возражаешь. Ты мог плохо изобразить свою болезнь, но подвергать сомнению то, что она существует?! Никогда! Врач – да он просто осел! И от описания к описанию ты будешь прорываться к свету определенности. И сколько бы ни отрицал, ни отбрасывал твои описания врач, он не сможет убедить тебя отбросить твою болезнь, потому что ты чувствуешь: она есть. Твоя жена будет чернить и чернить твое настоящее и твое прошлое, твои желания и твои верования. Не имеет смысла бороться против когтей. Подари ей изумрудный браслет. Или высеки ее.

Но мне жаль тебя, когда ты то ссоришься, то миришься: ты стоишь совсем не на ступеньке любви.

Любовь – это встреча в тиши. Любить – значит созерцать. Наступает час, и мой дозорный преображается в город. Приходит час, и ты получаешь от своей возлюбленной нечто, что не связано ни с этим ее движением, ни с другим, ни с этой черточкой, ни с другой, ни с этим ее словом, ни с другим, ты получаешь нечто исходящее от Нее.

Наступает час, и одного ее имени тебе достаточно, словно молитвы, к которой нечего прибавить. Приходит час, когда ты ничего не просишь. Ни губ, ни улыбки, ни ласковых рук, ни ощущения ее присутствия. Тебе достаточно, что Она есть.

Наступает час, и тебе не нужно спрашивать себя, задумываться, стараясь понять это ее движение, слово, решение, отказ, молчание. Ибо Она есть.

Но вот жена требует, чтоб ты оправдался. Она устроила суд над твоими поступками. Она спутала любовь и собственность. Зачем отвечать? Чем поможет тебе судебное решение? Тебе нужно, чтобы приняли тебя молчаливо, не благодаря этому движению и не другому, не за эту добродетель и не за другую, не за это слово и не за другое, но во всей твоей недостаточности, таким, каков ты есть.

CCIV

Мне пришлось раскаяться, что я тратил себя без меры, сочтя таланты, дарованные мне свыше, самоценными, тогда как они всего лишь предуказание пути, и вот оказался пустым в пустоте. Меру я принял за скаредность сердца и тела и не желал ее знать. Я поджигал лес, чтобы на час согреться, ибо пожар полыхал так царственно. Я скакал галопом, слышал свист над ухом и не хотел беречь свои дни. Весь целиком принадлежал каждой из минут своей жизни, но плод рождается только тогда, когда не пропущена ни одна минута.

Я посмеялся над книжным червем, он отказался выйти на крепостную стену, когда город его осадили, из презрения, как он выразился, к физиологическому мужеству. Мне было смешно, он говорил так, будто считал себя чем-то вечным, а не преходящим. Будто есть цель, а не цепь перемен – свидетельство текущей жизни.

Презирал я и низменность аппетита, жизнь ради пищеварения, какой живут в своих домах обыватели. Обывателей я заставлял служить сиянию своего клинка, а своим клинком служил незыблемости царства.

В сражениях я рубился отчаянно, безудержно, не слушаясь усталости, скулежа страха, но мне совсем не по нравится, если историографы моего царства представят меня ветряной мельницей с саблей, – никогда я не был только клинком. И если я обходил стороной брезгливцев, что едят, зажав нос, будто глотают микстуру, мне не понравится, если историографы моего царства изобразят меня всеядным обжорой, – никогда я не был только желудком. Я – дерево, у меня мощные корни, я не пренебрегаю ничем из того, что может послужить мне на пользу. Все мне в помощь, все выше я тяну мои ветки.

Но я понял, что был не прав в своем отношении к женщинам.

Пришла ночь моего раскаяния, и я понял, что не умел обходиться с ними. Я походил на грабителя: ничего не смысля в священнодействии игры, он с жадной торопливостью сгребает шахматные фигурки и, соскучившись глядеть на беспорядок, отшвыривает их прочь.

В ночь моего раскаяния, Господи, я поднялся с постели в гневе, я понял, что был волом у кормушки. Но разве я бабник, Господи?!

Одно дело самому вскарабкаться на гору, другое – странствовать по горам в паланкине, выбирая самый красивый из пейзажей. Вот обозначились очертания голубой равнины, и тебе уже стало скучно, и ты приказываешь нести тебя дальше.

Я искал в женщине подарка, которым она мне может стать. Я хотел эту, потому что она напоминала мне серебристый колокольчик, по которому я тосковал. Но что делать с колокольчиком, что одинаково звенит день и ночь? Ты отправляешь колокольчик в кладовку, он тебе больше не нужен. Другую я пожелал за трепетность, с какой она говорила: «Ты господин мой», – но слова быстро прискучивают, и хочется иной песни.

Перед тобой череда, десятки тысяч женщин, но ты быстро истратишь особую черточку каждой, и тебе их будет мало, и ты снова почувствуешь голод, ибо сам ты изменчив, меняешься от весны к осени, от утра к вечеру и от перемены ветра.

Но разве не знал я, что не исчерпать души человеческой, сколько из нее ни черпай, что в таинственных глубинах каждого дремлет невиданный пейзаж с нетронутыми лугами, тихими заводями, островерхими горами, потаенными вертоградами, что о каждом повороте его и изгибе мы можем, не уставая, проговорить всю жизнь, и я удивлялся, Господи, скудости запаса, с которым приходила ко мне и та, и другая женщина, мне едва хватало ее запаса на ужин.

Я не считал их, Господи, пахотной землей, где я должен трудиться круглый год с зари до зари, обувшись в тяжелые башмаки, взяв плуг, лошадь, борону и лукошко с зернами, помня о сорняках и вооружившись верностью, чтобы получить от них то, что будет служить мне, – нет, я низвел их на роль кукол, которых выставляют старейшины захудалых деревушек, чтобы встречать тебя, именитого гостя, когда ты объезжаешь свое царство, – ясноглазая куколка читает приветственный стишок и преподносит в корзинке местные яблоки. Подарок тебе, разумеется, приятен, потому что хороши свежие улыбающиеся губки, певучи движения рук, протягивающих яблоки, простодушны слова и голосок, но ты вмиг исчерпаешь эти дары, выскребешь до дна мед, потрепав румяную, свежую щечку, усладившись бархатом застенчивости. Но и эта куколка – пахотная земля, раскинувшаяся до неведомых горизонтов, где ты, возможно, потерялся бы на всю жизнь, если б знал, как до нее добраться.

Но я хотел собирать от улья к улью готовый мед, я не искал необозримого пространства, которому поначалу нечего тебе предложить, которое требует от тебя одного: идти и идти, ибо долго нужно следовать молча за хозяином владений, если хочешь сродниться с ними.

У меня был друг, единственный подлинный геометр, он был мне учителем, к нему приходил я со своими неразрешимыми противоречиями не для того, чтобы он разрешил их, – для того, чтобы взглянул, и от одного его взгляда они смотрелись по-другому – потому что и он был другим, чем я. Он слышал другие звуки, видел другое солнце, по-другому чувствовал вкус пищи; из подвластной ему вещественности он извлекал такой вот плод, а не иной, не расчетами, не взвешиванием – присущей ему особенностью движений, заданным в нем направлением в пространстве, – я ощущал в нем пространство, искал его, как ищут морской ветер или одиночество. Но что получил бы я от него, если бы стремился не к человеку, а к готовому запасу, не к дереву, а к плодам, думая насытить душу и сердце геометрическими выкладками?

Господи! Ту, что я ввожу в свой дом, ты дал мне как землю для возделывания, дал, чтобы я шел с ней рядом и открывал ее.

– Господи, – сказал я, – только для того, кто вскапывает свою землю, сажает оливы, сеет ячмень, наступает час преображения, которого не дождаться, если ходишь за хлебом в лавочку. Приходит час, и ты празднуешь собранный урожай. Торжество наполненных закромов, когда ты толкаешь тихонько скрипучую дверь к запасам солнца. Ибо настал час, и ты убрал в амбар силу, что воспламенит твои черные квадраты земли, убрал холм семян, окруженный еще ореолом золотой пыли, будто славой, что не успела смолкнуть.

– Ах, Господи, – сказал я, – я ошибся дорогой, я блуждал среди женщин, словно шатун-бродяга.

Мучился возле них, словно в бескрайней пустыне, ища оазис, который был не любовью, который был вне любви.

Я искал скрытое в них сокровище, будто вещь среди прочих вещей. Прислушивался к их короткому, будто у гребцов, дыханию. Я стоял на месте и не двигался. Глазами я оценивал их совершенство и пытался утолить жажду красотой тонких щиколоток и округлых локтей. Во мне жила тоска, она направляла меня. Меня томили жаждой, обещая исцеление. Но я ошибся дорогой: смотрел Твоей истине в лицо и не узнавал ее.

Я походил на безумца, что крадется ночью к развалинам, прихватив долото и заступ. Он простукивает стены, выворачивает камни, прикладывает ухо к тяжелым плитам. Он дрожит, охваченный болезненной лихорадкой, но он ошибся, о, Господи, ища сокровище, как готовый запас, что положили век назад в потайную нишу, будто жемчужину в раковину; старик так ищет юность, скупец – богатство, влюбленный – залог любви, гордец – залог гордыни, честолюбец – славы, и все они – праха и суеты сует, ибо не рождается плод без дерева, не рождается радость без трудного труда созидания. Бесполезно искать среди камней камень, который стал бы тебе дороже других. Из чрева руин не извлечешь ни славы, ни богатства, ни любви.

Как безумец, что бесплодно копает землю ночь за ночью, ничего не обрел и я в своем сластолюбии, ином, чем сластолюбие скряги, но столь же тщетном. Опять и опять я оставался с самим собой. Мне тоскливо с самим собой, Господи, и наслаждения мои омрачают и утомляют меня.

Я хочу творить священнодействие любви, праздник ее приведет меня на иную ступень. Ибо все, чего я ищу и жду, чего ищут все на свете люди, – не на ступени вещного, которое у них под руками. Вне священнодействия ты начинаешь ждать от камней того, что они дать не могут, хотя ты можешь из этих камней построить часовню; радость не в том, чтобы среди камней отыскать нужный камень, радость в священнодействии, благодаря которому камни преобразятся в храм. Вот и женщина только хаос, если я не провижу сквозь нее иное.

Господи! Я смотрю на свою жену, обнаженную, спящую, красивую, тонкую в щиколотках, с теплой нежной грудью, так почему же мне не решить, что она послана мне в подарок?

Но я понял Твою истину. Та, что спит, та, что вскоре я разбужу, едва дотронувшись упавшей от меня тенью, не должна быть стеной, о которую я буду биться, – дверью, ведущей в иное; я не должен расточить ее на хаос черт, черточек, хорошее, дурное, ища немыслимое сокровище, я должен трудиться над ее целостностью, над прочностью связующих нитей в молчании моей любви.

Что сможет тогда огорчить меня? Огорчается красавица, получив в подарок украшение: изумруд куда красивее, чем полученный опал, бриллиант красивее изумруда, бриллиант короля – самый прекрасный на свете. Но я сам должен одарить совершенством любимую, пусть даже она далека от совершенства. Ибо я не живу вещами, я живу смыслом вещей.

Грубое кольцо, увядшая роза в полотняном мешочке, кувшин, может быть латунный, для чаепития перед часом любви, – как заменишь их, если они – часть священнодействия? Совершенно только божество, и если грубый кусок дерева причастен служению божеству, то и он приобщен к совершенству.

И в точности то же самое я могу сказать и о спящей моей жене. Вот я оценил все ее достоинства, устал и отправился искать другую. Есть другие – красивее, или у них куда лучше характер, или голос звенит, как колокольчик, по которому я тоскую, а вот эта так трогательно произносит: «Ты мой господин…» – в ее устах слова эти звучат музыкой для души и сердца…

Но спите спокойно, несмотря на все свое несовершенство, несовершенные жены. Я не хочу биться о стенку. Вы не цель, не подарок, не драгоценность, значимая сама по себе, которой я, налюбовавшись, вскоре наскучу, вы – путь, кладь, повозка. И я не устану сбываться.

CCV

Я понял, что такое праздник. Он миг перехода с одной ступени на другую после долгого священнодействия, подготовившего твое перерождение. Священнодействия, например, строительства корабля. На протяжении долгих дней он – дом, который строится из гвоздей и досок, но однажды в пене белоснежных парусов он преобразится в невесту моря. Ты обручишь их. Это и есть праздник. Но ты не можешь вечно спускать корабль на воду.

А твой ребенок? И день его рождения? Какой это важный праздник. Но ты же не можешь каждый день хлопать в ладоши, оттого что он родился. Ты дождешься преображения, и оно наступит, когда плод твоего дерева станет корнем и продолжит твой род, и это будет праздник. Праздник и собранная жатва. Праздник закромов. Праздник семян. Но потом приходит праздник весны, когда твои семена превращаются в нежные ростки, в зелень, похожую на прохладное озеро. И снова ты ждешь, и опять наступает праздник жатвы, а потом опять праздник закромов. И так без конца, от праздника к празднику, до самой смерти, потому что нет наготовленного запаса. Но всегда есть то, что приводит тебя к празднику, а потом ты идешь дальше. Других праздников я не знаю. Ты шел долго-долго. Дверь открылась. Это и есть праздник. Но в комнате, куда ты вошел, ты не проживешь дольше, чем в другой. И я очень хочу, чтобы ты радовался, переступая через порог, что ведет куда-то, чтобы сохранял свою радость до того мига, когда высвободишься из кокона. Ты – едва теплящийся очаг, не каждый час посещает озарение дозорного. Озарение я приберегаю для дня, когда слава трубит в трубы и бьет в барабаны. С помощью праздников обновляется в тебе вещество, возбуждающее желание. Но и сон тебе тоже нужен.

А я? Я не спеша иду по моему дворцу, медленно переступая с золотой плитки на черную. В полдень мой дворец прохладнее озера из-за скопленной в нем прохлады. Зыбь моих шагов, я – пловец, неутомимо плывущий туда, куда плыву. Моя родина не здесь.

Медленно проплывают мимо меня стены приемной, и, если я подниму глаза к своду потолка, мне покажется, будто он тихо покачивается, будто надо мною мост. Шаг на золотую плитку, шаг на черную, я тружусь не спеша, будто колодезник, что, копая колодец, вытаскивает землю. Сильными руками помогает он натянутой веревке. Я знаю, куда я иду, моя родина уже не здесь.

Из одной залы в другую продолжаю я свое странствие. Стены в них вот такие. И украшены вот таким орнаментом. Я огибаю серебряный столик с шандалами. Касаюсь рукой мраморной колонны. Она холодная. Всегда. Но вот я вхожу в жилые покои. Самые разные звуки доносятся до меня, будто сквозь сон, ибо я уже не принадлежу этой родине.

И все же домашняя суета мне сладка. Доверчивое биение сердца всегда трогает. Нет ничего, что уснуло бы до конца. Собака спит и взлаивает во сне, она перебирает лапами, что-то вспомнив. Так же спит мой дворец, убаюканный полднем. Хлопнула где-то дверь в тиши. Я вспомнил о трудах служанок и женщин. Наверняка это в их покоях. Они уложили свежее белье в корзины. И теперь, держась вдвоем за корзину, несут его. Укладывают в высокий шкаф, запирают. Какое-то дело сделалось там, за хлопнувшей дверью. Почтили какую-то обязанность. Что-то завершено. Теперь, наверное, и там заслужен отдых. Впрочем, что я знаю об этом? Моя родина уже не здесь.

Из коридора в коридор, золотая плитка, черная плитка, огибаю я царство кухонь. Слышу тонкий звон фарфора. Звон серебряных кувшинов, он мне небезразличен. Тихий скрип двери где-то в глубине. Тишина. Потом торопливые шаги. Что-то забытое потребовало от тебя немедленного присутствия – вскипающее молоко, а может, ребенок, что вскрикнул, а может, желание помириться после короткой ссоры. Или что-то заело в насосе, в валу, в мельнице, что мелет муку. И вот ты бежишь, чтобы длилась и длилась смиренная молитва…

Шаги смолкли, молоко спасено, ребенок успокоен, насос, вал, мельница вновь бормочут под нос молитву. Опасность отражена. Рана вылечена. Забывчивость исправлена. Какая? Откуда мне знать? Моя родина уже не здесь.

Вот я попал в обиталище запахов. Мой дворец похож на обширный подвал, что не спеша копит мед своих плодов, аромат вин. Я плыву будто между застывших колоний, провинций. Здесь у нас спелая айва. Я закрываю глаза и погружаюсь в ее запах. Дальше сандал сундуков. А тут просто свежевымытые плитки. Каждый запах на протяжении поколений создавал собственное царство, узнать его может и слепой. Наверное, и мой отец владел теми же царствами. Но я иду и не думаю о них. Мое царство уже не здесь.

Раб, согласно священнодействию встречи, вжимается при моем приближении в стену. И я милостиво спрашиваю: «Покажи, что у тебя в корзине», – ибо и он должен чувствовать важность своего места в мире. Треугольник шоколадных рук снимает с головы корзину. Опустив глаза, он воздает мне честь финиками, фигами, мандаринами. Я вдыхаю аромат. Потом улыбаюсь. Ширится и его улыбка, и он смотрит мне прямо в глаза вопреки ритуалу встречи. Треугольник шоколадных рук вновь ставит на голову корзину, а он смотрит и смотрит мне прямо в глаза. «Что горит в этой озаренной светом лампе? – думаю я. – Как пожар, разгораются и бунт, и любовь. Какой из этих огней затаился в глубинах моего дворца? За его стенами?» Я смотрю на своего раба, его все еще носит по волнам бушующего моря. «Да-а, – думаю я, – велика загадка человека!» И продолжаю свой путь, не разрешив загадки, ибо родина моя уже не здесь.

Я прошел покои, где отдыхают. Прошел зал совета, где шаги мои умножало эхо. Медленным шагом, ступенька за ступенькой, спустился в последнюю приемную. Когда я, не торопясь, шел по ней, я услышал глухой шум и звяканье сабель. Я улыбнулся, преисполнившись снисхождения: дозорные мои, без сомнения, спали, в полдень мой дворец, будто улей, наполненный сном: все замерло в нем, и сон его не тревожит и капризница, что не желает заснуть, не тревожит забывчивая, что бежит поправить оплошность, не тревожит недовольный брюзга, что не устает поучать, поправлять и что-то ломать в этом доме. В стаде коз всегда есть одна, что не устает блеять, из уснувшего города всегда несется неведомый зов, на самом тихом из кладбищ всегда есть ночной бродяга. Медленным шагом продолжал я свой путь, склонив голову, чтобы не видеть моих дозорных, наскоро приводящих себя в порядок, ибо что мне до них? Моя родина уже не здесь.

Вот они привели себя в порядок, выпрямились, поклонились, подошли ко мне с опахалом, а я прикрыл глаза и замер на миг у порога: так ослепительно и жестоко сияло солнце. Здесь начинаются поля. Круглые холмы, что греют на своих спинах мои виноградники. Нарезанные полоски моих полей. Меловой запах земли. Здесь совсем иные мелодии: гуденье пчел, стрекотанье цикад, кузнечиков. Из одного мира я перешел в другой. Ибо захотел вкусить от полдня царства. Ибо только что родился на свет.

CCVI

Когда-то я навещал своего друга – единственного подлинного геометра.

Как трогало меня тщание, с каким он разжигал огонь в очаге, насыпал чай в чайник, прислушивался к пению воды в нем, пробовал на вкус первый глоток… Как терпеливо ждал, ибо чай не спешит отдавать свой аромат. Мне нравилось, что, ожидая чая, он был занят чаем, а не задачами по геометрии.

– Ты из знающих, но не пренебрегаешь ничтожными делами дня…

Геометр не отвечал мне. Но когда наконец нашел, что чай готов, с удовлетворением наполнил наши пиалы и сказал:

– Из знающих… Что это значит? Неужели гитарист не пьет чаю, потому что знает, как сочетаются ноты? Я знаю кое-что о сочетании линий в треугольнике. Почему же мне не должно нравиться пение воды и священнодействие чаепития, воздающее честь моему другу королю?

Он помолчал, подумал.

– Что я знаю?.. Треугольники мало что открыли мне в удовольствии пить чай. Зато наслаждение чаем немало открыло мне в треугольниках…

– Что ты такое говоришь, геометр?!

– Если я люблю, мне хочется описать свою любовь. Я говорю о волосах, ресницах, губах моей возлюбленной, о ее движениях, что кажутся музыкой моему сердцу. Но как говорить о движениях, губах, ресницах, волосах, если не видеть перед собой лица возлюбленной? Я объясняю, отчего так сладостна ее улыбка. Но сначала она улыбнулась…

Я не стану переворачивать груду камней, чтобы отыскать среди них секрет молитвенного созерцания. На ступеньке, где живут камни, молитва – пустой звук. Не стану размышлять и о добродетели, изучая каменную кладку.

Не стану искать в солях земли объяснения, что такое апельсиновое дерево. Ибо апельсиновое дерево – пустой звук для солей земли. Но, глядя, как растет дерево, с его помощью я объясню, как поднимаются вверх из земли соли.

Сначала я должен полюбить. Охватить цельность. Потом я пойму и ту вещественность, из которой она состоит, пойму, каким образом она сложилась. Но откуда взяться вещественности, если нет во мне того, что ее превосходит и к чему я устремлен. Поначалу я разглядываю треугольник. Потом ищу в треугольнике необходимость, которая подчинила себе его линии. Ты тоже сначала полюбил некий образ человека с таким вот внутренним усердием. Исходя из своей любви, ты и создаешь особый уклад, заботясь, чтобы усердие было поймано им, как добыча в ловушку, чтобы оно не скудело в царстве. Какому ваятелю интересны сами по себе нос, глаз или борода? Какой обряд ты сделаешь обязательным ради самого обряда? Что я выведу из линий, если они не составили треугольник?

Прежде всего я подчиняюсь созерцанию. И если могу, потом рассказываю о постигнутом. Я никогда не отказывался любить, отказ от любви – глупая претензия гордыни. Я восхищался и той, и этой, хотя они ничего не смыслили в треугольниках. Но они куда больше моего смыслили в улыбках. Ты видел улыбки?

– Конечно, видел, геометр…

– Одним движением лица, ресниц, губ, что до этого ничего не значили, она создала шедевр, который невозможно повторить. Глядя на ее улыбку, ты постигаешь покой вещей, вечность любви. И тут же она разрушает свой шедевр и другим неуловимым движением погружает в иную стихию, тебе кажется, что полыхает пожар, хочется вынести ее из огня, ты уже ее спаситель, – так много в ней вдруг тревоги, смятения. Оттого, что ее творения исчезают бесследно, оттого, что ими невозможно обогатить музеи, должен ли я пренебрегать ими? Я сумею объяснить, как построен этот храм, но она мне поможет выстроить другие…

– Что же она открыла тебе в соотношении линий?

– Важны не линии, важны связующие нити, их я и должен прежде всего научиться нащупывать. Я стар, я видел многое. Видел, как те, кого я любил, умирали, видел, как выздоравливали. Приходит вечер, и твоя любимая, склонив голову к плечу, отводит чашку с молоком, будто новорожденный, что отворачивается от груди, потому что уже расстался с миром и молоко ему кажется горьким. Она виновато улыбается, потому что делает тебе больно, не нуждаясь больше в твоей пище. Ты ей больше не нужен. И ты отходишь к окну, пряча слезы. А за окном – просторы полей. И, будто пуповину, ты чувствуешь свою связь с этой весомой вещественностью. Ячменные поля, пшеничные, цветущие апельсины – все они готовятся питать твое тело; трудится и солнце, что с начала веков вертело, будто мельница, воду. Ты слышишь скрип повозок на строительстве акведука, благодаря которому город утолит свою жажду, строят новый вместо старого, старый износило время. Ты услышишь скрип двуколки и цоканье ослика, нагруженного мешками. Ты ощутишь ток жизни, что питает собой все вокруг и все длит во времени. Потом медленно вернешься к кровати. Оботрешь блестящее от пота лицо любимой. Она здесь еще, возле тебя, но так отвлечена смертью. Поля не поют ей песни строящегося акведука, двуколки, копытцев ослика. Запах цветущих апельсинов ей не нужен, и твоя любовь тоже.

И вдруг я вспомнил двух друзей, они были не разлей вода.

Бывало, один приходил к другому ночью, соскучившись без его шуток, нуждаясь в совете или просто повидать. И если один уезжал куда-то, другой тосковал. Досадное недоразумение развело их. Они стали делать вид, что не видят друг друга, когда случай сводил их вместе. Удивительнее всего было то, что они ни о чем не сожалели. Сожаление о любви – уже любовь. То, что они получали друг от друга, им не получить нигде в мире. Ибо каждый шутит, советует и просто дышит по-своему, не так, как кто-то другой. Теперь они стали калеками, уменьшились, но не замечали этого. Напротив, преисполнившись гордостью, они считали, что обогатились свободным временем. Вон они прогуливаются вдоль лавчонок каждый сам по себе. Они больше не теряют времени даром из-за друга. Они не хотят потратить себя на малейшее усилие, которое вернет их к житнице, что насыщала их пищей. Та часть, что питалась этой пищей, мертва, и как ей потребовать чего-то, если ее больше нет?

Но ты, ты приходишь как садовник. Ты видишь, чего не хватает дереву. Не с точки зрения дерева, – с его точки зрения, ему всего хватает: оно совершенно. Но с твоей, с точки зрения бога деревьев, который срезает ветки там, где необходимо. И ты связываешь разорвавшуюся нить, приживляешь пуповину. Ты миришь врагов. И вот они вновь пылают взаимным усердием.

И для меня настало утро примирения, прохладное утро, когда моя любимая попросила козьего молока и свежего хлеба. И вот я наклонился к ней и, одной рукой поддерживая голову, поднес другой к бескровным губам чашку с молоком. Я смотрел, как она пьет. Я – путь, кладь, повозка. Мне не казалось, что я кормлю ее или исцеляю, – нет, я словно бы пришивал на живую нитку ее к тому, чем она была, – к полям, колосящимся хлебам, к родникам, к солнцу. Теперь и для нее солнечная мельница поворачивала журчащую воду. Теперь немного и для нее строился акведук. Для нее теперь заскрипела двуколка. А поскольку этим утром она стала ребенком, не желающим глубин мудрости, а лишь домашних новостей, игрушек, друзей, я сказал ей: «Послушай…» И она узнала копытца ослика. Она засмеялась, и ко мне повернулись лучи ее солнца, ибо ей захотелось любви.

Я – геометр, теперь я старик, но геометром я был и в школе, ибо есть на свете только те связи, о которых ты думал, которые постиг. И потом говоришь: «Вот и здесь точно так же…» И решаешь задачу. Я разбудил в человеке жажду дружбы и вылечил его. Я вернул любимой жажду молока и любви. Я сказал: «И тут точно так же…» И вылечил ее. Я постарался сделать понятным, что падающий камень и звезды – одно и то же, больше я ничего не сделал. Постарался прояснить соотношение линий и сказал: «В треугольнике это так, и тут то же самое…» От решения одних задач к решению других я иду к Господу, который решает все задачи.

Я шел не спеша, возвращаясь от моего друга, я больше не сердился, не гневался – гора, на которую я поднялся, позволила мне увидеть подлинный мир, подлинный покой, не требующий соглашательства, отказов, ущемлений, дележки. Я вижу – то, что считается неразрешимым противоречием, лишь необходимое условие для перехода на другую ступеньку. В принуждении для меня – залог свободы, в обуздывании любви – залог любви, в моем возлюбленном враге – залог существования подлинного меня, ибо форму кораблю придает только море.

От замиренного врага к замиренному врагу – и от нового врага к следующему, иду я вверх, в гору, к Господу, к Его тишине, и знаю: не забота моря быть ласковым к кораблю, иначе не будет моря, а корабль станет плотиком для прачек; знаю, что важно только одно: не сгибаться и не мириться ради подделки под любовь, проживая эту беспощадную войну, которая и есть залог мира, оставлять по пути мертвых, которые и есть залог жизни живых, принимать лишения, которые и есть залог праздника, терпеть боль лопающегося кокона, которая и есть залог появления крыльев. Ибо случилось так, Господи, что Ты поместил свой узел много выше моего роста и по Твоей воле я не знаю ни мира, ни любви вне Тебя, ибо только в Тебе примиримся мы с возлюбленным моим врагом, что правил на востоке от меня, примиримся, потому что достигнем завершения; ибо только в Тебе примирюсь я с тем, кого я казнил, внутренне почитая, примирюсь, потому что мы достигнем завершения, ибо только в Тебе, Господи, сливаются воедино и не кажутся противоположностью друг другу любовь и бичи, что подстегивают любовь.

CCVII

Да, конечно: иерархия, что сковывает тебя и мешает двигаться, несправедлива. Но если ты будешь бороться против этой несправедливости, разрушая одну ступень за другой, растечется большая лужа там, где когда-то сиял ледник.

Ты желаешь видеть людей похожими друг на друга и путаешь равенство с одинаковостью. А я вижу их равенство в равной преданности царству, а не в их похожести.

Возьми игру в шахматы: в ней есть победитель и побежденный. Случается, что победитель нацепляет насмешливую улыбку, чтобы унизить побежденного. Что делать, таковы люди. Но приходишь ты со своей справедливостью и запрещаешь побеждать в шахматной игре. Ты говоришь: «Какова заслуга победителя? Он сообразительнее или искуснее в умении игры. Его победа – только знак того, что он таков. Стоит ли кого-то прославлять за то, что он более краснощек, более гибок, более волосат, менее лохмат?..»

Но я видел побежденных, которые день за днем, год за годом упражнялись в игре в шахматы, надеясь на торжество победы. Так ты становился богаче оттого, что существует победа, пусть даже ты никогда не окажешься победителем. Победа подобна лежащей в море жемчужине.

Не ошибись насчет зависти, и она – силовая линия. Этот камешек я сделал высшей наградой. Награжденный уходит, красуясь, неся на груди подаренный мной камешек. Ты завидуешь награде. Ты приходишь со своей справедливостью, которая есть не что иное, как стремление уравнять. И решаешь: «Пусть все носят камешки на груди». Кто, спрашивается теперь, захочет так себя разукрасить? Ты живешь не ради камешка, а ради того, что он обозначает награду.

«Ну и пусть, – скажешь ты. – Зато я уменьшил человеческое страдание. Я излечил их от зависти к камешку, получить который многие и мечтать не могли».

Ты судишь, считая главной зависть, она болезненна. И стало быть, предмет зависти – зло. Ты уничтожаешь все, что может стать предметом завистливого ожидания. Ребенок тянется к звезде и с криком требует дать ее. Твоя справедливость вменит тебе в долг погасить звезду.

То же и с драгоценными камнями. Ты помещаешь их в музей. Ты говоришь: «Они принадлежат всем». И разумеется, твой народ пройдется вдоль витрин в дождливый день. И позевает над коллекцией изумрудов, которая отныне – не часть священнодействия, преисполнявшего каждый изумруд особым смыслом. Чем, собственно, теперь твои изумруды отличаются от бутылочного стекла?

Все камни, вплоть до бриллианта, ты избавил от присущих им особенностей. Они могли бы служить тебе, но ты обрезал у них ореол сияния, потому что он возбуждал желание и зависть. То же произойдет и с женщинами, если ты постараешься их обезопасить. Как бы ни были они красивы, они превратятся в восковых кукол. Я ни разу не видел, чтобы умирали ради картинки в журнале, ради барельефа на саркофаге, который дожил до нас, как бы прекрасен он ни был. От него исходит прелесть прошлого или его печаль, но он не уязвляет жестокостью желания.

Изменится и твой бриллиант, если им невозможно завладеть. Именно этой возможностью он и сиял так ярко. Своим блеском он тебя славил, воздавал тебе почести, возвышал. Но ты превратил его в оформление витрины. И теперь он славит витрину. Никому не хочется быть витриной, не хочется завладеть и бриллиантом.

И если теперь ты сожжешь один из них в день торжества, чтобы великолепной жертвой облагородить праздник, сделать его сияние ярче для души и сердца, ты не сожжешь ровным счетом ничего. Не ты принесешь в жертву бриллиант. Его подарит витрина. Что толку от витрин? Ты не можешь вести с бриллиантом никакой игры, потому что его нельзя ни на что употребить. Вот ты обрек алмаз на смерть в ночи под сводами храма, ты посвятил его богам, но ты ничего не дал им. Твой храм – тот же склад, чуть более стыдливый, чем витрина, которая тоже обретает стыдливость, как только солнце пригласит твоих горожан пройтись по городу. Твой алмаз потерял ценность дара, потому что перестал быть тем, чем возможно одарить. Он – вещь, предмет с инвентарным номером, его можно убрать на склад. На тот или на другой. Его размагнитили. Он лишился своих божественных силовых линий. Что ты выиграл?

А я? Я запретил одеваться в красное всем, кроме потомков пророка. Чем особенным я ущемил других? Никто и не одевался в красное. Оно не имело ни малейшей цены. Но теперь все стали мечтать о нем. Я создал могущество красного цвета, и ты стал богаче оттого, что оно появилось, пусть даже не для тебя. Твоя зависть – проявление новой силовой линии.

Но тебе царство кажется совершенным, если утомленный путник умрет посреди города от голода и от жажды, потому что не сможет понять, куда ему лучше пойти: направо или налево, вперед или назад. Ничто не отдаст ему приказа, и он ничему не захочет подчиниться. Ему не захочется алмаза, который недоступен, не захочется камешка на груди, красного одеяния. Ты увидишь, как он зевает в лавочке с материями, дожидаясь, пока я придам им цену, проторив пути для его желаний. Оттого что я запретил красный цвет, он косится на фиолетовый… или, поскольку он строптив, свободолюбив, пренебрегает почестями, презирает предрассудки, поскольку он плюет на смысл моих цветов как на полный произвол, он заставляет перевернуть все полки в магазине, заглянуть на склад, чтобы найти для себя цвет, который будет полной противоположностью красному, и находит ядовито-зеленый, но и им недоволен, потому что не так уж он ядовит. И вот ты видишь, как горделиво он шествует по городу в своем ядовито-зеленом плаще, попирая твою иерархию цветов.

И все-таки я занял его на целый день. А иначе он в красном платье зевал бы в музее, потому что на улице дождь.

– Я, – говорил отец, – созидаю праздник. Не собственно праздник, а такую связующую нить, такую силовую линию, я уже слышу смех моих строптивцев, они готовят свой праздник вопреки моему. Но это все та же связующая нить. И они укрепляют ее и делят. Им на радость я продержу их несколько дней в тюрьме, потому что они всерьез относятся к своему священнодействию. И я к своему тоже.

CCVIII

И опять начинался день. Я стоял посреди него, словно моряк, сложив руки на груди, вдыхая запах моря. Море, которое бороздить мне, это море, а не другое. Я стоял, будто скульптор перед глиной. Этой глиной, а не другой. Так стоял я на своей горе и так молился Господу:

– Господи, над моим царством занимается день. Утро это свободно и готово для игры, словно эолова арфа. Гос поди! Таким, а не иным рождается на рассвете удел городов, пальмовых рощ, возделанных полей и апельсиновых деревьев. Вот справа от меня морской залив с кораблями. Вот слева от меня голубеет гора, чьи склоны благословлены тонкорунными овцами, гора, что нижними своими камнями вцепилась в пустыню. А вдали пурпуровые пески, где цветет одно только солнце.

Такое лицо у моего царства, а не другое. В моей власти повернуть немного русло рек, чтобы оросить пески, но не сейчас. В моей власти заложить здесь новый город, но не сейчас. В моей власти одним дуновением ветра на семена высвободить лес торжествующих кедров, но не сейчас. Сейчас я взволнован отошедшим прошлым, оно такое, а не иное. И эта арфа готова заиграть.

На что мне жаловаться, Господи, оглядывая с патриаршей мудростью мое царство, где все разложено по местам, будто румяные фрукты в корзинке? Из-за чего гневаться, горевать, ненавидеть, жаждать мести? Вот уток для моего полотна. Вот поле для моей пахоты. Вот арфа для моей песни.

Когда идет хозяин своего царства на заре по своей земле, ты видишь: он отшвырнул с дороги камень, обломил колючку. Его не возмущают ни колючка, ни камень. Он украшает свою землю и чувствует только любовь.

Когда женщина распахивает поутру дверь своего дома и выметает мусор, она не возмущается пылью. Она украшает свой дом и чувствует только любовь.

Жаловаться ли мне, что гора стоит у этой границы, а не у другой? Здесь, будто играя в лапту, отражает она наскоки кочевников из пустыни. И это хорошо. А там – дальше, где царство мое не защищено, я воздвигну свои крепости.

Из-за чего жаловаться мне на людей? С этой зарей я получил их такими, каковы они есть. Да, есть среди них задумавшие преступление, вынашивающие измену, оттачивающие ложь, но есть и другие, тратящие себя на труды, сострадание, справедливость. И конечно же я, украшая мою землю, отброшу и камень, и колючку, но без ненависти и к тому, и к другой, чувствуя только одно – любовь.

Я обрел мир, Господи, молясь Тебе. Я побывал у Тебя и вернулся. Я чувствую себя садовником, что медленными шагами идет к своим деревьям.

Да, все бывало в моей жизни: я и гневался, и горевал, и ненавидел, и жаждал мести. В сумерках проигранных битв или бунтов, всякий раз, когда я чувствовал свое бессилие и был словно заперт в самом себе из-за невозможности действовать по своей воле, глядя на мое беспорядочное войско, которое больше не слышало моего слова, на мятежных генералов, что находили себе новых властителей, на безумных пророков, что слепой рукой тащили за собой гроздья уверовавших, я испытывал искушение гневом.

А ты? Неужели ты хочешь исправить прошлое? С опозданием изобретаешь счастливое решение? Мечтаешь отыскать дорогу, которая спасла бы тебя? Но время ушло, не порть то, что зовется мечтой. Конечно, он был, этот генерал, который, согласно своим расчетам, посоветовал тебе атаковать с запада. И теперь ты перекраиваешь историю. Убираешь советчика. Атакуешь с севера. Так, тяжело дыша, ищут тропу среди горных скал. «Ах, – вздыхаешь ты в обнимку со своей мечтой-недотепой, – если бы этот не сделал, тот не сказал, третий не спал, четвертый не верил или отказался верить, если бы этот был, а этого не было, то я бы победил!»

Но все они вместе смеются над тобой, потому что стереть их уже невозможно, как невозможно упреком смыть пятно крови. И тогда тебе хочется отдать их на растерзание палачу, чтобы все-таки избавиться от них. Но хоть размели их в муку на всех мельницах царства, ты не уничтожишь их, они все равно есть.

Ты слаб и вдобавок низок, если бегаешь по своей жизни в поисках виноватых и, надругавшись над тем, что зовут мечтой, выдумываешь по-иному сбывшееся прошлое. От чистки к чистке ты отдашь весь свой народ могильщику.

Вполне возможно, что этот способствовал поражению, но почему его не осилили те, что способствовали победе? Потому что их не поддерживал народ? А почему народ предпочел дурных пастухов? Потому что они лгали? Но лгут везде и всегда, потому что всегда выговаривается и ложь, и правда. Потому что они платили? Но платят всегда, и всегда есть подкупленные.

Если в соседнем царстве все благополучны, то что им мои подкупы? Болезнь, которую я им предлагаю, не для них. Но те, что живут в другом царстве, изношены сердцем, и болезнь, которую я им предлагаю, войдет к ним через того или через этого – того, кто соблазнится первым. Передаваясь от одного к другому, она заразит все царство, потому что моя болезнь была как раз по ним. Заболевшие первыми – в ответе ли они за порчу царства? Я не хочу сказать, что и в самом здоровом царстве нет покрытых язвами. Они есть, но они – что-то вроде напоминания о грядущем часе упадка. Только в этот час распространится болезнь, и не с их помощью. Она найдет себе других. Если болезнь, лоза за лозой, отравляет виноградник, я не виню первую лозу. Даже сожги я ее, нашлась бы другая, которая открыла бы двери порче.

Если гниет царство, все помогает ему гнить. Пусть большинство просто-напросто попустительствует – что же, считать их непричастными? Я сочту убийцей и равнодушного, который, видя, как ребенок тонет в луже, не пытается его спасти.

Но я буду питать собой бесплодие, если, попирая то, что зовется мечтой, примусь за лепку сбывшегося прошлого, казня взяточников как пособников коррупции, подлецов как пособников низости, предателей как пособников предательства, и, переходя от следствия к следствию, уничтожу и самых лучших, потому что и они оказались бездеятельными, и я поставлю им в вину их лень, попустительство или глупость. В конце концов, я захочу уничтожить в человеке все, что может быть подвержено болезни, почву, на которой может расцвести ее посев. Но заболеть может все. И каждый – почва, плодородная для любого посева. Значит, мне придется уничтожить всех. Вот тогда мир станет совершенен, ибо будет очищен от зла. Ведь я и говорил, что совершенство – добродетель мертвых.

Совершенствование, будто удобрением, пользуется бездарными скульпторами, дурным вкусом. Я вовсе не служу истине, уничтожая заблуждающихся, ибо истина выявляется от заблуждения к заблуждению. Я не помогаю творчеству, уничтожая бездарность, ибо творение созидается провалами и неудачами. Я не утверждаю свою истину, уничтожая приверженца другой, ибо истина являет себя, как являет себя дерево. У меня под руками только земля для пахоты, она не растит еще моего дерева. Я пришел и живу сейчас. Прошлое моего царства я получил в наследство. Я садовник, что идет к своей земле. Я не стану упрекать ее за то, что она растит колючки и кактусы. Если я семя кедра, что мне до колючек?

Я избегаю ненависти не от снисходительности, но потому, Господи, что принадлежу Тебе, в Котором все, что есть, есть сейчас, и все, что есть, сущностно. Сущностно для меня в каждый миг существования и мое царство. И каждый миг для меня есть начало.

Я вспоминаю мудрые слова моего отца: «Смешно, если зерно жалуется на дурную землю, которая вырастила его салатом, а не кедром. Оно было зерном салата».

И еще он говорил: «Кривой улыбнулся девушке. Но она смотрит на тех, у кого два глаза. И теперь кривой всем рассказывает, что глазастые перепортили всех девушек».

Сколько тщеславия в праведниках, если они мнят, будто ничем не обязаны неправедности, заблуждениям, стыду, которые нас преображают. Смешон плод, презирающий дерево.

CCIX

Смешон и тот, кто надеется отыскать свое счастье, собрав множество вещей, и не может его найти среди них, потому что оно там и не ночевало, а он все умножает свои богатства, складывает их в пирамиды, копается в своих подвалах, он похож на дикаря, что вцепился в кожу для барабана, веря, что ею поймает звук.

Смешон и тот, кто, увидев, что сопряжение слов в моем стихотворении покорило тебя мне, что красота статуи покорила тебя скульптору, что мелодия, составленная из нот, покоряет тебя тоске гитариста, поверил, будто надо всем властвуют слова, мрамор и ноты, и вот он принимается вертеть их и так и сяк, но не может завладеть этой властью, ибо таится она не в вещественном, а он громыхает все громче, лишь бы быть услышанным, и в тебе безусловно пробуждается чувство; но оно пришло бы к тебе, грохни возле тебя разом десять тарелок, чувство сомнительного качества, сомнительного достоинства – чувство, которое стало бы куда более активным и подвигло бы тебя на какое-то действие, если б извлек его из тебя мой жандарм, крепко наступив тебе на ногу.

Если я хочу повести тебя за собой, сказав «октябрьское солнце» или «прикосновение снежной сабли», я должен сперва смастерить ловушку, и она ничуть не похожа на добычу, которую я собираюсь поймать. Но вот я решил соблазнить тебя самим материалом ловушки; разумеется, я не возьму расхожего, рыночного товара, вроде поэтических слов «грусть», «сумерки», «любимая», – от него тебя сразу стошнит, вряд ли воспользуюсь я и словом «мертвец», конечно, оно непременно сделает свое дело и ты станешь менее радостным, но до глубины души оно тебя не проймет, так что волей-неволей для того, чтобы увести тебя от твоей обыденности, мне придется описать какие-нибудь необычайные пытки. Чтобы слова все же выжали из тебя эмоцию: власть слов невелика, если одним из них удается нажать кнопку воспоминаний, то у тебя разве что наполнится рот слюной, – так вот, выжимая из тебя словами эмоции, я принимаюсь лихорадочно множить пытки, подробности пыток, запах пыток, чтобы в конце концов достичь куда меньшего эффекта, чем достиг бы грубый сапог моего жандарма.

Стараясь захватить тебя врасплох легковесной силой неожиданности, я могу войти, пятясь, в зал приемов, где ты дожидаешься меня, могу воспользоваться разительным несоответствием, чтобы ошеломить тебя, но я поступлю, как грабитель: успех извлеку из разрушения, ибо, придя к тебе точно так же во второй раз, я тебя уже не удивлю, больше того, не удивит тебя и любая другая несуразность, приучив к вседозволенности в мире абсурда. Вот я и украл у тебя удивление. И вскоре ты безрадостно съежишься в тусклом, изношенном мире, где нет больше языка игры и нюансов. Единственной поэзией в безъязыком мире, еще способной извлечь из тебя стон жалобы, будет подбитый гвоздями сапог моего жандарма.

Нет на свете строптивцев. Нет одиночек. Нет человека, который бы всерьез отстранился ото всех. Претендующие на одиночество наивнее ремесленников, фабрикующих под видом поэзии компот из любовных вздохов, лунного света и ветерка. «Я – тень, – говорит тебе твоя тень, – я обхожусь без света». Но она живет благодаря ему.

ССХ

Я принимаю тебя таким, каков ты есть. Возможно, у тебя клептомания, и ты суешь в карман золотые безделушки, что попадаются тебе на глаза, но ты еще и поэт. Я приму тебя из любви к поэзии. А любя свои золотые безделушки, спрячу их.

Возможно, доверенные тебе тайны кажутся тебе украшением не менее прекрасным, чем для женщины бриллиантовое ожерелье. Она идет в нем на праздник. Редкостные камни овевают ее ореолом таинственной значимости. Но ты еще и танцовщик. Я приму тебя из почтения к танцам, но из почтения к тайнам о них перед тобой умолчу.

Или ты мой друг. Я приму тебя из любви к тебе, такого, каков ты есть. Если ты хром, не попрошу станцевать. Если не любишь того или другого, не позову их вместе с тобой в гости. Если голоден, накормлю. Я не стану делить тебя на части, чтобы получше узнать. Ты не этот поступок, и не другой, и не сумма этих поступков. Я не стану судить о тебе ни по этим словам, ни по этим поступкам. О словах и поступках я буду судить по тебе.

Но и ты тоже прими меня. Мне нечего делать с другом, который не знает меня и требует объяснений. Не в моей власти передать тебе себя с помощью ветра слов. Я – гора. Гору можно созерцать, всматриваясь. Тачка вряд ли тебе в помощь.

Как же я объясню тебе то, что не было услышано твоей любовью? Как мне заговорить? Слова бывают недостойными, неблаговидными. Я рассказывал тебе о моих воинах в пустыне. Молча смотрел я на них вечером, накануне сражения. На них покоилось царство. Ради царства они завтра умрут. Смерть для них станет преображением. Я знал подлинность их рвения и преданности. Чем мне был в помощь хилый ветер слов? Все их жалобы на колючки, на скудный ужин, ненависть к капралу, горечь от собственной жертвенности?.. Так ли они должны были говорить! Но я не доверяю солдатам, которые говорят красиво. Если солдат готов умереть за своего капрала, он, скорее всего, не умрет, ему будет некогда, он творит чувствительные повествования.

Я не доверяю гусенице, влюбленной в крылья. Она не найдет времени наработать кокон. Я глух к ветру слов, и в моем солдате вижу то, что он есть, а не то, что он говорит. В сражении он прикроет капрала собственной грудью. Мой друг – это точка зрения, с какой он смотрит. Я должен услышать, откуда он говорит, ибо он – особое царство и неистощимый запас. Он может молчать и переполнять меня своим молчанием. Я могу смотреть его глазами, и мир для меня откроется иным. Но от моего друга я требую, чтобы он понимал, откуда говорю я. Только тогда он меня услышит. А слова все дразнятся и дразнятся, показывая друг другу язык…

CCXI

Мне опять довелось встретиться с пророком, у него жесткий взгляд, дни и ночи он раздувает священный гнев и вдобавок еще и косит.

– Нужно, – сказал он мне, – спасать праведников.

– Да, – сказал я, – ибо оснований для преследования их нет.

– Нужно отделить их от грешников.

– Да, – сказал я. – Самый совершенный должен быть возведен в образец. Лучшую статую лучшего из скульпторов ты ставишь на пьедестал. Ребенку читаешь лучшие стихи. В королевы выбираешь красивейшую из красивых. Ибо совершенство – стрелка, указывающая направление, стрелки необходимы, пусть не в твоих силах достигнуть совершенства.

Но пророк мой уже воспламенился:

– Когда будет создано племя праведных, спасти нужно будет только его и раз и навсегда покончить с порчей.

– Пожалуй, ты перехватил, – остановил я пророка. – Каким образом ты хочешь отделить цветы от дерева? Облагородить жатву, уничтожив навоз? Спасти великих скульпторов, отрубив голову плохим? Я, например, знаю только более или менее несовершенных людей, устремление к цветению и неторопливый рост дерева. И говорю тебе: в основании совершенства царства лежит бесстыдство.

– Ты возвеличиваешь бесстыдство!

– И твою глупость тоже, ибо хорошо, если добродетель предстает нам как желанное и достижимое улучшение. Мы должны создать образ праведника, пусть в жизни такого быть не может, во-первых, потому, что человек немощен, а во-вторых, потому, что полнота совершенства, где бы она ни осуществилась, влечет за собой смерть. Но хорошо, если предуказанный путь предстает в виде цели. То есть ты отправляешься в путь за недостижимым. В пустыне мне приходилось тяжко. И поначалу казалось, что сладить с ней невозможно. И тогда дальний бархан я преображал в долгожданную гавань. Я добирался до нее, и она теряла свое могущество. Тогда я перемещал счастливую гавань к горбатым холмам, что виднелись на горизонте. Доходил до них, и они теряли свою магическую власть. А я выбирал следующую цель. И так от цели к цели преодолел пески.

Бесстыдство свойственно либо простодушной невинности, например газелям, – просвети их – и получишь стыдливых скромниц, – либо тем, кто нарочито попирает стыд. Но и в бесстыдстве основа – стыд. Бесстыдство живет им и его утверждает. Когда идет пьяная солдатня, ты видишь: матери прячут дочерей и запрещают им выглядывать на улицу. Но если в твоем недостижимом царстве солдаты будут стыдливо опускать глаза, и их как будто не будет вовсе, и если девушки у тебя будут купаться в чем мать родила, ты не увидишь в этом ничего неподобающего. Но стыдливость моего царства вовсе не в отсутствии бесстыдства (целомудреннее всех покойники). Стыдливость в моем царстве – это внутреннее усердие, сдержанность, почитание себя и мужество. Целомудрие – сбережение собранного меда в предвкушении любви. И если по моим улицам шляется пьяная солдатня, она укрепляет стыдливость в моем царстве.

– Стало быть, ты поощряешь свою пьяную солдатню изрыгать мерзкие непристойности?!

– Случается, что я наказываю своих солдат, желая внушить им необходимость целомудрия. Но чем жестче мое принуждение, тем притягательнее для них распутство. Преодоление отвесной скалы слаще подъема на пологий холм. Победить сильного соперника приятнее, чем рохлю, который и не думает защищаться. Там, где существует понятие «снасильничать», тебя так и тянет дерзко взглянуть женщине в лицо. Я сужу о напряженности силовых линий в царстве по суровости наказания, которое призвано умеривать аппетиты. Если я перегораживаю горный поток, мне придется воздвигнуть стену. Стена эта – свидетельство моего могущества. Но для пересыхаю щей лужицы мне хватит и картонной перегородки. На что мне кастрированные солдаты? Я хочу, чтобы они всей силой напирали на мою стену, чтобы были мощны и в грехе, и в добродетели, которая есть не что иное, как облагороженный грех.

– Так что же, тебе по нраву их пороки? – возмутился пророк.

– Нет. Ты опять ничего не понял, – ответил я ему.

CCXII

Мои тупые, очень тупые жандармы решили мне помочь.

– Мы нашли причину порчи в царстве. Виной всему одна секта, нужно истребить ее.