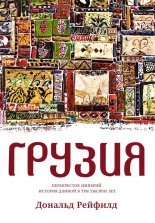

Жизнь Гогена Перрюшо Анри

Henry Perruchot

La vie de gauguin

© Librairie Hachette, 1955

© ООО «Издательство АСТ»

Пролог. Дочь лучей и теней

Стоило увидеть ее сверкающие глаза и то, как она сворачивалась клубком в своем кресле, точно змейка на солнцепеке, чтобы сразу почувствовать: предки ее пришли издалека, она – дочь лучей и теней, дитя жарких стран, дитя, заблудившееся в северных краях…

Жюль Жанен. Мадам Флора Тристан

В бурные июньские недели 1848 года у редактора газеты «Насьональ» Кловиса Гогена было так много хлопот, что он даже не мог побыть со своей молодой женой в их квартире на улице Нотр Дам де Лоретт, 52[1].

Но если Арман Марра и его друзья были вполне удовлетворены результатами февральской революции, других французов они устраивали гораздо меньше. Между либералами и социалистами, буржуазией и рабочими, на какое-то мгновение объединившимися, очень скоро возникли противоречия. 15 мая в Национальное собрание ворвались «красные», «раскольники». Их демонстрация окончилась неудачей, и это подстрекнуло правительство к решительным действиям. Сразу после провозглашения Республики оно под давлением социалистов обещало всем гражданам работу. С этой целью были созданы национальные мастерские. 21 июня их закрыли. И тотчас в ответ 50 тыс. рабочих воздвигли в Париже четыре сотни баррикад.

Начало революции 1848 года во Франции.

Облеченный диктаторскими полномочиями, генерал Кавеньяк дал бой восставшим. Бои происходили в районе Пантеона, возле Городской ратуши, на бульварах, бои шли в предместьях. Они шли повсюду. На протяжении четырех дней – с 23 по 26 июня – Париж содрогался от грохота братоубийственной стрельбы.

Эжен Делакруа. Свобода, ведущая народ.

Что думал обо всех этих событиях Кловис Гоген? Быть может, они внушали ему такой же ужас, как его соседу по улице Нотр-Дам де Лоретт Эжену Делакруа, чья мастерская находилась как раз в соседнем доме № 54[2].

Журналист, не отличавшийся особым дарованием, Кловис Гоген, как и все его близкие, был пылким республиканцем. Ему исполнилось 34 года, семья его была родом из Гатине[3], с XVIII века она обосновалась в Орлеане, где расселилась в районе Сен-Марсо, за Луарой. Тут-то и родился Кловис.

Люди скромного достатка, Гогены почти все были садоводами; некоторые – таких было меньше – занялись коммерцией, как, например, отец Кловиса, Гийом, который держал бакалейную лавочку в Круа-Сен-Марсо, или как младший брат Кловиса, Изидор (Зизи), который стал ювелиром. Родня Кловиса, как дальняя, так и близкая, жила скромно и, что называется, «без всяких историй». Этого нельзя было сказать о родне его жены Алины, урожденной Шазаль.

Умершая за четыре года до рождения внука, мать Алины была не кто иная, как знаменитая Флора Тристан – та самая пропагандистка-революционерка, чью память свято чтили рабочие в 1848 году и чье испанское происхождение в какой-то мере несомненно объясняет пылкость ее натуры.

Отец Алины был все еще жив: он содержался в Главной тюрьме в Гайоне (департамент Эр), отбывая там двадцатилетний срок каторжных работ за покушение на убийство.

…1789 год. Аристократы бегут за границу. К эмигрантам примешивается разношерстная публика – тут и люди, сохранившие верность монархическим идеям, но также и готовые поживиться за счет простофиль авантюристы, которых всегда выносят на поверхность водовороты великих исторических потрясений.

Среди эмигрантов, избравших местом своего изгнания Испанию, оказалась молоденькая девушка по имени Тереза Лене[4]. Кто были ее родные? Где она родилась? Об этом ничего не известно[5]. О ней вообще неизвестно ничего, до того самого момента, когда она достигла, быть может, именно того, к чему стремилась, и, осев в Бильбао, вступила в связь с испанским драгунским полковником, племянником архиепископа Гренадского, кавалером ордена святого Иакова, доном Мариано де Тристан Москосо.

Потомок старинного арагонского рода, очень богатого и давно перебравшегося в испанскую колонию – Перу, полковник был по-своему поэтом. Он умел ценить простые радости, «мог без устали любоваться облаками, парившими над его головой, трепетавшими на ветру листьями, стремительным течением ручейка и зарослями на его берегах»[6]. Быть может, он презирал условности. Но то ли по беспечности, то ли из опасения навлечь на себя гнев родных, а может быть, и короля, своего господина, он не оформил своей связи с молодой француженкой.

Между тем союз этот, хотя и незаконный, оказался прочным. Тереза Лене родила Мариано дочь Флору в 1803 году. Еще до ее рождения молодая чета перебралась во Францию и с 1802 года обосновалась в Париже. Четыре года спустя дон Мариано купил на улице Вожирар роскошный особняк, прозванный Маленьким замком. Дом был окружен множеством подсобных строений и тенистым парком, где белели статуи. Весьма вероятно, что Тереза Лене пыталась привести к венцу отца своих детей. Однако непредвиденные события помешали ее намерениям, и после безбедного, беззаботного существования она была ввергнута в нищету.

В июне 1807 года дон Мариано скоропостижно скончался от апоплексического удара. Тереза Лене потребовала, чтобы ее признали «фактической женой покойного дона Мариано». Ей оставили во временное пользование Маленький замок, который, чтобы иметь средства к существованию, она сдала торговцу пенькой. В это время в Мадриде произошло восстание 2 Мая, Испания поднялась против Наполеона. В сентябре 1808 года был издан указ о конфискации имущества, принадлежавшего испанцам во Франции.

Не избежал этой участи и Маленький замок. Тереза Лене начала трудную и долгую тяжбу, чтобы удержать за собой парижскую собственность дона Мариано. Усилия оказались тщетными. В 1817 году Терезе окончательно отказали в ее иске.

В течение этих десяти лет Терезе жилось все труднее. Нужда вынудила ее перебраться в деревню – там умер ее второй ребенок, брат Флоры. Тереза решила обратиться к родственникам дона Мариано. Она написала несколько писем в Перу, выдвигая различные доводы в защиту своих прав; то уверяла, будто ее союз с доном Мариано тайно благословил священник-эмигрант, то однажды предъявила заверенный нотариусом документ, где свидетели подтверждали, что она жила «как законная жена» с покойным дворянином. Все эти попытки оказались столь же бесплодными, как и судебные хлопоты. Тереза так и не получила из Перу никакого ответа.

Флора Тристан, бабушка Гогена.

Тереза Лене была из тех натур, которые с трудом освобождаются от власти грез – разбитые надежды сохраняют для них все обаяние миража. Чем глубже она погрязала в нищете, тем больше приукрашивала свое прошлое, вознаграждая себя химерами и тешась тщеславной и наивной иллюзией будто она знатная дама, на которую обрушилось несчастье. Войдя в эту роль, она непрерывно ее совершенствовала. Она ни разу не заикнулась дочери о ее незаконном происхождении, зато подробно и охотно рассказывала ей о знатном роде отца, который был якобы потомком короля ацтеков Монтесумы. Тереза Лене не отличала перуанских инков от мексиканских ацтеков, для нее эти страны составляли одно волшебное Эльдорадо.

В 1818 году, бедствуя более чем когда бы то ни было, она вернулась с Флорой в Париж. Быть может, она надеялась, что здесь ей легче, чем в деревне, удастся пристроить дочь. Поселилась она неподалеку от площади Мобер, в одном из самых бедных и пользовавшихся дурной славой районов столицы.

В ту пору грязные, запутанные улочки этого квартала кишели всевозможными подонками, проститутками и нищими. Между жалкими лавчонками помещались кабачки, которые, по сути дела, были гнусными притонами, вроде знаменитого кабаре папаши Люнетта на улице Дез Англе, или еще более подозрительного «Шато-Руж» на улице Галанд. Но блеск перуанского золота затмевал неприглядную мерзость окружения. Трущоба на улице Фуар, куда судьба забросила Терезу, была освещена величием семьи де Тристан Москосо.

В этой страшной обстановке и росла Флора. Росла, слушая сказки, которые ей рассказывала мать, и сама говорила теперь о семье Тристан Москосо, о Перу и Монтесуме с гордостью, тем более самонадеянной, что считала ее совершенно обоснованной. Флоре и ее матери нечем было топить, у них не было масла, чтобы зажечь лампу, они терпели всевозможные лишения, но Флора страдала не столько от самой нищеты, сколько от связанного с ней унижения. В какую ярость она впала, как топала ногами в тот день, когда мать вынуждена была открыть ей тайну ее рождения! Флора была необычайно пылкой натурой, лишения только подстегивали се фантазию. Кровь, которая текла в ее жилах – а эта кровь и в самом деле была наполовину кровью Тристан Москосо, – возбуждала в ней мечты о безоглядной любви. У нее завязались отношения с каким-то молодым человеком, но она с такой страстью проявляла свои чувства, что, напуганный ее неистовством, он поспешил ретироваться.

Обыденное – то, из чего, как правило, складывается жизнь, – внушало Флоре отвращение. Ее влекло все необычное – она считала, что оно уготовано ей по праву рождения. «Ненавижу бездарность, половинчатость. Мне подавай все. Я не могу, но хочу им завладеть. Мне бы только передохнуть, оправиться, и тогда я снова воскликну: «Еще, еще!!» – и побегу дальше, задыхаясь, пока не выбьюсь из сил и не умру в своем безумстве. Но ты, благоразумие, ты нагоняешь на меня тоску своей зевотой!» Эти слова были сказаны не Флорой. Они были сказаны позже ее внуком, Полем Гогеном, молчаливым художником с профилем инки. Но Флора охотно подписалась бы под этими словами. Семнадцатилетняя девушка, властная, высокомерная, вспыльчивая, она жаждала исключительной судьбы. Одетая в лохмотья, она чувствовала себя королевой.

Ради заработка она поступила работать в мастерскую, которую основал талантливый двадцатитрехлетний гравер-литограф Андре-Франсуа Шазаль. Ее обязанностью было подкрашивать эстампы. Тоненькая, хрупкая, сплошной комок нервов, она была на редкость хороша и притягательна. Она быстро догадалась, какие чувства питает к ней Шазаль. Флора лишь отчасти их разделяла, но ее мать всячески побуждала дочь извлечь из них выгоду.

Семья Шазалей была почтенная, уважаемая семья. Ремесло, связанное с искусством, было в ней почти традиционным. Мать Андре в эпоху Империи печатала и продавала эстампы. Старший брат Антуан тоже был гравером, и к тому же живописцем. Он собирался выставить свои полотна в очередном Салоне, иллюстрировал книги, издал «Уроки вышивания для дам, желающих посвятить себя этому занятию». Впоследствии он стал художником-анималистом. Флора в ее положении не могла и мечтать о лучшей партии – это, должно быть, и втолковывала ей мать. То ли девушка приняла корыстный расчет за порыв сердца, то ли ее увлек собственный темперамент, так или иначе, она вскоре внушила себе, что влюблена.

Семья Шазалей была против этого брака. Родственники пытались отговорить литографа от женитьбы не столько из-за того, что девушка была бедна, сколько из-за ее неровного характера и склонности к безудержным фантазиям. «Никогда не выйдет из нее хорошей жены и матери», – твердили Шазалю. Но ослепленный страстью Шазаль не слушал предостережений. «Она вспыльчива только потому, что несчастлива, – отвечал он. – Когда она выйдет замуж и будет пользоваться скромным достатком, она станет ровнее».

У Шазаля были причины верить, что он сделал правильный выбор. Флора писала ему письма, в которых, обманываясь сама, уверяла его в своих благих намерениях.

«Увидишь, я буду примерной женой, – заверяла она его. – Я буду добра ко всем, я останусь философом, но при этом буду такой ласковой и приветливой, что все мужчины захотят жениться на женщинах-философках».

Но после свадьбы, которую отпраздновали в начале 1821 года, добрых намерений Флоры хватило ненадолго. Медовый месяц быстро приобрел привкус дегтя. Шазаль спас Флору от нищеты. На ее месте многие женщины испытывали бы благодарность к мужу, тем более что ей должна была льстить чисто женская власть над ним – муж был влюблен в нее, как в первые дни. Но Флора вздыхала и втайне раздражалась.

Шазаль был человеком заурядным, не очень умным, не слишком честолюбивым, его вполне устраивали тесные рамки его незаметного существования, да он и не способен был стремиться к более широким перспективам. Он всячески старался угодить жене, но что значили в глазах Флоры жалкие знаки его внимания, когда всем своим существом она рвалась к жизни иного размаха, когда она видела в любви «дыхание бога, его животворящую мысль, созидающую великое и прекрасное»? Покорный муж очень скоро стал ненавистен ей своей заурядностью.

Родился ребенок, за ним второй. Флора мало интересовалась детьми, предоставив их попечению своей матери. Она чувствовала, что ее засасывает трясина брака, которого она сама когда-то желала. С каждым днем она все больше презирала своего мужа. Она накапливала против него обиды, стала укорять его, что он игрок и транжирит деньги, принадлежащие семье. Обвиняла его во вспыльчивости, будто не она сама – воплощенная несдержанность – была во многом виновата в том, что между ними стали разыгрываться скандалы, становившиеся с каждым месяцем все более бурными. Флора с такой оскорбительной откровенностью выказывала мужу свое презрение, что он уже не мог его не замечать и жестоко страдал.

Оскорбленный муж забросил свою мастерскую – Флора под предлогом нездоровья отказалась помогать ему в работе. Дела пошатнулись, стали идти все хуже и хуже, Шазаль перестал зарабатывать деньги, оттягивал платежи, влезал в долги. Для Флоры это был новый повод обвинять мужа и тяготиться браком, на который – как она теперь уверяла – ее толкнула мать. Но какой другой брачный союз мог бы удовлетворить Флору? Ее стремление к независимости было так велико, что при малейшем покушении на ее свободу она становилась на дыбы. Вновь и вновь повторяя свои жалобы, она бунтовала против подчиненного положения, на которое нравы и законы эпохи обрекают женщин. Она провозглашала право женщины на эмансипацию. Вскоре она дала себе слово подать пример другим, «стать свободной» – и вести себя как «женщина, свободная в полном смысле этого слова». Это не были пустые слова.

В 1825 году Флора снова забеременела. Но ожидание ребенка не заставило ее отложить свой план. Ей представилась возможность совершить небольшое путешествие – она воспользовалась предлогом и исчезла из дома. Шазаль лишь много позже увидел свою дочь Алину, которую Флора родила в октябре.

После этого следы Флоры почти совсем теряются на несколько лет. Детей взяла к себе ее мать. Флора, по-видимому, бралась за различную работу. Недолгое время работала, как прежде, колористкой, служила кассиршей у кондитера, потом устроилась горничной в семейство англичан. Она изъездила Европу, побывала в Великобритании, Швейцарии, Испании и Италии. Кажется, жила даже в Индии, в Калькутте.

Во время своих скитаний, в 1829 году, остановившись ненадолго в Париже, в меблированных комнатах, она свела знакомство с капитаном корабля Шабрие. Этот моряк вернулся из Перу. Его рассказы о семье Тристан Москосо, о том, какое видное положение она занимает – младший брат дона Мариане, дон Пио, принимал участие в войне за независимость Перу и некоторое время был перуанским вице-королем, – оживили мечту Флоры об утраченных богатствах. Она тут же написала дону Пио, рассказала ему о своих «несчастьях» и просила у него «справедливости» и «покровительства». Письмо пришло в Перу как раз в тот момент, когда мать дона Пио приступила к дележу своего состояния между наследниками. Может быть, боясь вторжения незваной чужеземки, дон Пио взял на себя труд ответить «многоуважаемой племяннице». Его ловко составленное письмо пронизано лукавой иронией. Тем не менее, признавая за Флорой «спорное право» на имущество своего покойного брата дона Мариано, он заверял молодую женщину, что готов оказать ей покровительство, предлагая ей три миллиона пиастров наличными и ежегодную ренту примерно на такую же сумму.

Но если дон Пио рассчитывал таким образом избавиться от Флоры, он заблуждался. Наоборот, он дал ей возможность явиться в Перу, чтобы потребовать наследство своего отца. Разве, по словам Терезы Лене, дон Мариано не говорил: «В один прекрасный день у моей дочери будет сорок тысяч ливров ренты»? В 1833 году после различных приключений, помешавших ей раньше осуществить свой план, Флора отправилась в Бордо и там села на корабль «Мексиканец», который направлялся в Америку и которым командовал капитан Шабрие.

Путешествие принесло Флоре двойное разочарование. Во время плавания Шабрие, влюбившийся в Флору, просил ее выйти за него замуж. Флора, также почувствовавшая сердечную склонность к моряку, но скрывшая от него правду о своем семейном положении, вынуждена была придумывать всевозможные басни и отговорки, чтобы уклониться от брака, на который не имела права. Эта история надолго оставила в ее сердце болезненное сожаление. Не больше повезло Флоре и в том, ради чего она предприняла свое путешествие. В Перу дон Пио оказал ей пышный прием, расточал любезности, но, несмотря на то, что она много месяцев подряд вела с ним борьбу, в главном не уступил: он по-прежнему соглашался только выплачивать ей небольшое содержание.

Плавание с капитаном Шабрие, жизнь в Перу и ссоры с доном Пио дали Флоре материал для ее колоритной, живописной и горькой книги с выразительным названием «Скитания парии», которую она опубликовала в 1838 году.

К тому времени прошло уже тринадцать лет с той поры, как она покинула семейный очаг. То, что жена бросила его, для Шазаля оказалось страшным ударом. Неустанно пережевывая свои обиды, он окончательно утратил интерес к работе и стал просто одержим мыслью о свалившихся на него бедах, которые в 1828 году были закреплены разделом имущества супругов, произведенным по требованию Флоры. Шазаль совершенно опустился. Он катился по наклонной плоскости. Спасаясь от кредиторов, ночевал где придется и влачил полуголодное существование. Вся сила его воли сосредоточилась на одном: вернуть себе детей, и для этой цели он всячески пытался увидеться с Флорой.

Под влиянием этой навязчивой идеи и нищеты у него, как видно, нарушилась психика. В 1835 году ему удалось похитить дочь Алину, которую, кстати сказать, он до этого ни разу не видел. Начались безобразные скандалы, в которых принимали участие и полиция, и национальные гвардейцы, и судейские, и случайные уличные зеваки. Наконец Алину поместили в пансионат. Но ненадолго. Шазаль силой забрал девочку оттуда и запер у себя в лачуге на Монмартре, где он скрывался. Девочке удалось убежать. Тогда он вернул ее снова, на этот раз законными средствами, с помощью комиссара полиции. Но тут произошел страшный случай: Шазаль пытался изнасиловать дочь (Алине было в ту пору 12 лет). Потрясенная девочка вернулась к матери.

По жалобе Флоры Шазаля арестовали и посадили в тюрьму Сент-Пелажи. В свою защиту он написал документ, направленный против жены, полный и справедливых укоров, и просто брани. Видно, что писал этот документ человек, обезумевший от ненависти.

Поскольку факт кровосмешения доказать не удалось, Шазаля выпустили на свободу. Но жена его потребовала решения суда о раздельном жительстве. Такое решение состоялось в марте 1838 года. Ярость Шазаля, которого отнюдь не смягчил опубликованный Флорой роман «Скитания парии», где она описывала их семейные неурядицы, теперь дошла до предела. Как-то в мае бывший литограф сделал рисунок. Он изобразил могилу, на ней написал «Пария», а внизу сделал подпись: «Есть правосудие, от которого ты пытаешься уйти, но которого не избегнешь. Покойся в мире, чтобы послужить уроком тем, кто настолько безумен, что готов следовать твоим безнравственным наставлениям. Стоит ли бояться смерти, если хочешь наказать злодея? Разве не спасаешь ты тем самым его жертвы?»

Поль Гоген. Портрет матери.

Несколько недель спустя Шазаль приобрел пистолеты и пули. Он не скрывал, что намерен убить Флору, бродил вокруг дома на улице Бак, где она жила, подстерегая ее и при случайных встречах впиваясь в нее безумным взглядом. 10 сентября, когда Флора возвращалась домой, Шазаль подошел к ней и выстрелом в грудь тяжело ее ранил.

Вся столица была взбудоражена этим уголовным делом. Общественное мнение было на стороне Флоры, ее жалели, волновались за ее здоровье, которое в какой-то момент внушало опасения. Флора стала героиней дня – эта роль, несомненно, была ей по вкусу. Когда 31 января Шазаль предстал перед судом присяжных – заседания происходили 31 января и 1 февраля, – в зале собралась огромная толпа. Красота Флоры, ее изящество, длинные черные волосы, смуглая кожа испанки, весь ее хрупкий облик тронули присутствующих. Рядом с ной Шазаль, даже не пытавшийся скрыть свою ненависть, играл жалкую роль. Он хладнокровно заявил, что жалеет только об одном – что не застрелил Флору. Приговор был суровым: Шазаль был осужден на двадцать лет каторжных работ после стояния у позорного столба. Через три-четыре месяца наказание было смягчено: стояние у позорного столба отменили, а каторжные работы заменили тюрьмой.

О Шазале постарались забыть. Его гравировальные и литографские работы были приписаны его брату Антуану, благо совпадение инициалов облегчило этот подлог[7]. Флоре было разрешено «сменить фамилию Шазаль на фамилию Тристан»[8].

За Шазалем захлопнулись двери тюрьмы, а Флора Тристан, которой исполнилось тридцать шесть лет, начала новую жизнь. Покушение, жертвой которого она стала, сделало ее знаменитой. «Скитания парии» были быстро распроданы. Флора стала писательницей. Она сотрудничала в газетах «Волер» и «Артист», опубликовала новую книгу – роман «Мефис». Круг ее знакомых составляли теперь писатели, философы, художники. Утверждая «право женщины на счастье», она еще с 1838 года стала требовать восстановления развода, который был отменен в 1816 году. Но это было только начало ее деятельности, которую она стремилась расширять и расширять. Считая себя жертвой общества, Пария, естественно, сблизилась с теми, кто хотел это общество изменить, – а именно с фурьеристами. Она заинтересовалась судьбой рабочих. Как и женщины, как и она сама, они были жертвами существующего социального строя…

В 1839 году, вскоре после процесса, Флора вновь отправилась в Англию, где изучала тяжелые условия существования английских рабочих. Она сочувствовала им, негодовала. И тут произошло событие, сыгравшее огромную роль в ее жизни.

Флора посетила дом для умалишенных в Бедламе, ей предложили повидать одного больного, по национальности француза. «У него редкая мания, – рассказали ей, – он воображает себя богом. Это бывший моряк, он много путешествовал, говорит чуть ли не на всех языках и, как видно, был достойный человек». «Как его фамилия?» – спросила Флора. – «Шабрие». «Шабрие!» – Флора вздрогнула. На самом деле этот Шабрие не имел ничего общего с бывшим капитаном «Мексиканца» (их фамилии даже писались по-разному). Но это совпадение потрясло Флору.

«О сестра моя! – воскликнул безумец. – Сам бог посылает мне вас в эту юдоль страданий, не для того, чтобы спасти меня, ибо мне суждено здесь погибнуть, но чтобы спасти идею, которую я принес миру. Внемлите мне! Вы знаете, что я посланец вашего Бога, мессия, возвещенный Иисусом Христом. Я явился довершить дело, им предначертанное. Упразднить все виды рабства, освободить женщину от кабалы мужчины, бедного от кабалы богатых, душу от служения греху!»

Этот взволнованный бред не слишком удивил Флору. «Так говорили: Иисус, Сен-Симон, Фурье», – писала она.

«Сестра моя, – сказал он мне, – я дам тебе символ искупления, ибо считаю тебя достойной его». Несчастный носил на груди дюжину маленьких соломенных крестиков, обрамленных черным крепом и красной ленточкой. На них были начертаны слова: «Траур и Кровь». Он снял один из них и вручил мне со словами: «Возьми этот крест, носи его на груди и ступай по свету, возвещая новую веру». Он преклонил колено, взял меня за руку и стиснул ее до боли, повторяя: «Сестра моя, осуши свои слезы, скоро царство Божье придет на смену царству диавола…» Я попросила его выпустить мою руку. Он повиновался без возражений, простерся у моих ног и поцеловал подол моего платья, повторяя голосом, прерывающимся от слез и рыданий: «Женщина земной образ Святой Девы! А мужчины не признают его! Унижают, втаптывают в грязь!» Я поспешила уйти. Я тоже была вся в слезах».

Флора вняла «безумцу пророку». Его призывы настолько были созвучны задушевным устремлениям самой Флоры, ее представлению о самой себе, горделивой потребности в исключительности, что Флора услышала в них призыв свыше. Устами безумца с ней говорило само небо. Теперь она была уверена, что она избранница, отмеченная судьбой. Незаконнорожденная дочь испанского аристократа наконец-то постигла свое предназначение – она будет мессией пролетариата.

В 1840 году она опубликовала «Прогулки по Лондону», где описала нищету рабочих в столице Англии. Мания величия не мешала Флоре рассуждать логично. Размышляя о том, какими средствами рабочим легче всего добиться освобождения, она приходит к выводу, что они должны объединиться в единый «класс» посредством «тесного, крепкого, сплоченного союза»[9]. Она изложила эти положения в небольшой брошюрке «Рабочий класс», появившейся в 1843 году, а тем временем она активно боролась в рядах парижских рабочих. Но этого ей показалось мало. Она должна была повсюду нести слово истины. В апреле 1844 года она предприняла длительную пропагандистскую поездку по Франции.

Несмотря на хрупкое здоровье, она себя не щадила. Через Оксер, Дижон, Шалон, Сент-Этьен, Макон она добралась до Лиона, Авиньона, Марселя. Болезнь подтачивала ее слабеющие силы. Но она не отступала от взятой на себя миссии.

С глазами, «горящими пламенем Востока»[10], «дочь лучей и теней», красоте которой неистовая убежденность придавала что-то вещее и необычное, появлялась среди рабочих. Она была небольшого роста, но казалась выше от мистического пламени, которое пожирало ее изнутри, и от своего пылкого красноречия. Возбуждая вражду и восхищение, лишая покоя полицию, которая следовала за ней по пятам из города в город, она по очереди обращалась с проповедями к рабочим Нимы, Монпелье, Безье и Каркасона.

Но она переоценила свои силы. Они таяли с каждым днем. Все равно! «Совершенно обессиленная физически, я чувствую себя счастливой», – писала она из Оксера. Она упивалась своей ролью и отдавалась ей до конца: ведь мученичество – это преображение. Из Тулузы она поехала в Монтобан, оттуда в Ажен – там полиция с помощью отряда солдат очистила от публики зал, где она выступала. Силы Флоры поддерживала всепожирающая страсть, но она же и убивала ее. В Бордо у Флоры произошло кровоизлияние в мозг.

Спасти ее не удалось. 14 ноября она умерла.

Когда Флора умерла, ее дочери Алине было девятнадцать лет. Беспокойные годы детства и юности могли пагубно сказаться на ней. Но судя по всему, этого не случилось.

«Она настолько же нежна и добра, насколько мать ее была властной и вспыльчивой, – писала Жорж Санд одному из друзей. – Эта девочка похожа на ангела – ее печальный облик, траурная одежда, прекрасные глаза и скромный ласковый вид внушили мне живейшее участие».

Алина выучилась ремеслу модистки, но добрые друзья и в первую очередь Жорж Санд больше всего хотели выдать ее замуж. И ей подыскали мужа Кловиса Гогена, за которого она и вышла 15 июня 1846 года. По-видимому, именно о таком браке и мечтала эта скромная, робкая, немного даже запуганная девушка, которая после бурных лет детства и отрочества желала одного – тихой семейной пристани, спокойного, простого счастья.

От этого брака в 1847 году родилась дочь – Фернанда-Марселина-Мари, а год спустя сын Поль, появившийся на свет в Париже, ощетинившемся баррикадами, над которыми витала тень его бабки Флоры Тристан.

Благодарные французские рабочие решили провести подписку и воздвигнуть памятник этой пламенной женщине. Он был поставлен на кладбище Бордо осенью того же 1848 года.

Жорж Санд.

Часть первая. Дух умерших бодрствует (1848–1885)

I. Эльдорадо

Всякий индивидуум – это история, – говорил Ле Дантек. – Неповторимая история, совершившаяся с единственным в своем роде яйцом. Мы являемся тем, что мы есть, во-первых, потому, что мы получили определенную зародышевую наследственность, во-вторых, потому, что пережили все обстоятельства нашей жизни.

Жан Ростан. Мысли биолога

С того времени, как 10 декабря принц Луи-Наполеон Бонапарт подавляющим большинством голосов был избран президентом Республики, Кловис Гоген потерял покой.

В Елисейском дворце балы сменялись празднествами. «Племянник кружит Республику в танце, ожидая минуты, чтобы она взлетела на воздух», – говорили враги Бонапарта. Президентские выборы принесли поражение сотрудникам «Насьональ», которые не жалели сил, ведя кампанию в поддержку кандидатуры генерала Кавеньяка. Кловис был уверен, что государственный переворот не замедлит положить конец Республике. Будущее рисовалось ему мрачным и грозным.

Ожидая худшего, он решился на добровольное изгнание.

Надо полагать, что решился он на это после долгих колебаний и советов с женой. Алину, как и ее мужа, не очень радовал план, осуществление которого должно было перевернуть все ее существование. Ей отнюдь не улыбалось пуститься в неизвестность с двумя маленькими детьми. Наконец-то в последние годы она вкусила прелесть покоя. Она была счастлива. Ее жизнь мирно текла в квартире на улице Нотр-Дам де Лорет возле мужа и детей, среди книг и картин, унаследованных ею от матери. А теперь ей предстояло устраиваться заново в незнакомых краях – кто знает, что ее там ждет.

Луи-Наполеон Бонапарт (Наполеон III).

Церковь Девы Марии Лоретанской, Нотр-Дам-де-Лорет.

Вполне естественно, что в своих тревогах Алина вспомнила о перуанских «родных». Правда, Перу – далекая страна. Но мать так часто рассказывала о ней дочери, что она стала для нее почти знакомой. Хотя после выхода в свет «Скитаний парии» семья Тристан Москосо, возмущенная писаниями Флоры, порвала с ней всякие отношения и лишила ее ренты (дон Пио даже приказал публично сжечь ее книгу на площади в Арекипа), Алина все-таки надеялась, что родные посочувствуют ее невзгодам и протянут ей руку помощи. Кловис намеревался в изгнании основать газету – поддержка семьи Тристан Москосо избавила бы его от многих трудностей.

Месяцы шли, и опасения Кловиса подтверждались. В июне 1849 года в Париже снова произошли волнения. Возникли баррикады на улицах Сен-Мартен, Жан-Жак Руссо, Транснонен. Правительство стало преследовать некоторых политических деятелей. Кловис понял, что больше ждать нельзя, и решил тем же летом покинуть Францию с семьей.

Поль – малыш Поль, как его звали родители, – еще не был крещен. В предвидении длительного путешествия (до Перу надо было плыть три или четыре месяца, смотря по обстоятельствам) Алина решила не откладывать больше крещение сына. Церемония состоялась 19 июля в церкви Нотр-Дам де Лорет Кловис на ней не присутствовал, очевидно, его республиканские взгляды сочетались с вольтерьянством. Крестным отцом мальчика был его дед Гийом из Орлеана.

В это же время чета Гогенов обратилась к близкому другу Флоры Тристан (он был свидетелем на свадьбе Алины), бывшему ученику Энгра, художнику Жюлю Лору, удостоенному медали Салона, с просьбой написать портрет малыша Поля. На портрете Жюля Лора годовалый Поль изображен голым до пояса – одну руку он прижимает к груди. У малыша круглое, живое лицо, светлые с рыжеватым отливом волосы, он смотрит на мир простодушными голубыми глазами.

Честолюбивые планы Луи-Наполеона, повлиявшие на жизнь семьи политического журналиста, толкнули невинного ребенка навстречу его судьбе.

В августе 1849 года малыша Поля внезапно вырвали из привычной обстановки. Семья Гогенов погрузилась в Гавре на бриг «Альбер» – судно, совершавшее рейсы в Южную Америку и лишенное элементарных удобств.

Плавание с первых же дней проходило в тяжелых условиях. Утлое суденышко швыряло из стороны в сторону. Как-то ночью малыш Поль проснулся от внезапного толчка. В тесной каюте все ходило ходуном, ночную тьму оглашали какие-то звуки – то глухие, то пронзительные, что-то трещало. Малыш Поль с расширенными от ужаса глазами поднял крик. Подбежавшая Алина склонилась над койкой, где метался ребенок. Она стала ласково успокаивать его. При виде знакомого лица, в котором он привык находить нежность и утешение, малыш понемногу оправился от страха и безмятежно заснул.

Вскоре материнское лицо станет для Поля единственным воплощением опоры и защиты в мире.

На борту «Альбера» Гогены страдали не только от неудобств. Им приходилось сносить грубость капитана, бесцеремонного наглеца, который обращался с ними самым оскорбительным образом. Кловис непрерывно ссорился с ним. Эти вечные стычки были совсем некстати – Кловис страдал болезнью сердца. Уж не волнения ли обострили его болезнь? Алина навсегда осталась в этой уверенности. Так или иначе, 30 октября, когда «Альбер», достигший оконечности Патагонии, стоял на якоре в Порт-Фамин, Кловис упал замертво в шлюпке, которая должна была доставить его на берег. Смерть произошла от разрыва аневризмы.

Похоронив мужа в Порт-Фамин, Алина в полной растерянности продолжала свое путешествие. После смерти Кловиса у нее не осталось никакой надежды начать новую жизнь в Перу. Ее положение по отношению к семье Тристан Москосо в корне менялось. Она боялась, что встретят ее очень плохо. Пока «Альбер» шел на север, вдоль американского побережья Тихого океана, она с тревогой вспоминала, как ее мать обвиняла дона Пио в эгоизме, скупости и жестокости.

Но Алина терзалась понапрасну: дон Пио принял в Перу свою внучатую племянницу необычайно сердечно. Злосчастная судьба молодой женщины, потерявшей мужа по вине негодяя капитана, вызвала сочувствие всех домочадцев. Алину окружили всеобщим вниманием, детей баловали. Алина боялась, что в Лиме к ней будут относиться как к непрошеной самозванке, а вместо этого ей было суждено зажить в неге и холе, стать членом семьи, которая с той поры, как Флора за пятнадцать лет до этого побывала в Перу, процветала все больше и теперь сделалась одной из самых могущественных в стране и по богатству и по политическому влиянию. Алина считала, что она ввергнута в пучину бедствий, а ее ждала судьба героини волшебной сказки.

Подстегиваемый яростным честолюбием, дон Пио непрерывно приумножал свои богатства. Но его властолюбивой душе мало было одних сокровищ. Держа в своих руках нити многочисленных интриг, не останавливаясь ни перед чем, готовый обмануть, предать, нарушить клятву, пуская в ход все свои чары – а он несомненно обладал особым вкрадчивым обаянием («настоящая сирена», – говорила о нем Флора), – Дон Пио, которого противники называли «самым заклятым врагом народа», пытался стать президентом республики. Это ему не удалось. На его жизнь было совершено около десятка покушений. Но теперь он собирался отыграться.

В 1834 году он выдал старшую дочь за двадцатишестилетнего полковника дона Хосе Руфино Эченике, который при поддержке своего тестя в 1846 году стал военно-морским министром, а в 1849 году – вице-президентом республики. Пятнадцать месяцев спустя после приезда Алины, в марте 1851 года, Эченике достиг высшей власти – он сменил генерала Кастилья на посту президента республики.

Огромный роскошный дом, населенный множеством слуг, где давались великолепные приемы, и бывали самые знатные деятели перуанского государства, – такова обстановка, в которой малыш Поль прожил до шести с половиной лет. Не будь Луи-Наполеона Бонапарта, он, как всякий маленький француз скромного происхождения, вырос бы под небом сорок девятой параллели Северного полушария. А вырос он в совершенно иной обстановке – как маленький перуанец, окруженный царственной роскошью, в экзотическом, жарком, многокрасочном мире двенадцатой параллели Южного полушария. До шести с половиной лет говорил он не по-французски, а по-испански. И деревья, с которыми он познакомился впервые, были не дуб или тополь, а пальма, магнолия и палисандровое дерево. Животными, привлекавшими его младенческие взгляды, были ламы с длинными «лебедиными шеями», стада которых наводняли рынки Лимы, южноамериканские ястребы с красными лапами и голубоватой шеей, которые опускались на крыши, построенные в виде террас. Он не знал, что такое дождь, потому что в Лиме практически дождей не бывает, зато он привык к подземным толчкам, потому что в Перу почти каждый месяц случались землетрясения. И мужчины и женщины с цветной кожей были для него не диковинкой и редкостью, а тем, что повседневно его окружало.

Хосе Руфино Эченике – 14-й президент Перу.

К Алине и ее детям были приставлены двое слуг – маленькая негритянка и китаец, это считалось делом обычным. По правде сказать, редкое место на земном шаре могло бы похвалиться таким этническим разнообразием, как перуанская столица Лима, насчитывавшая восемьдесят тысяч жителей. Люди, в жилах которых текла «голубая кровь», чистокровные африканцы и азиаты, индейцы, недавно спустившиеся с гор, жили здесь по соседству с мулатами, с cholos (потомки от смешанных браков индейцев и белых), zambos (потомки от смешанных браков индейцев и черных); словом, это было смешение всевозможных кровей. Цвет кожи местных жителей был всех мыслимых оттенков, и так же разнообразно было их телосложение и лепка лиц.

В этой шумной и пестрой среде малыш Поль впитывал первые жизненные впечатления. Жители Лимы любили посмеяться, пошуметь, они охотно предавались радостям и удовольствиям. Лима, «город королей», жила в довольстве и счастье. Ее разноцветные дома придавали ей праздничный вид. Президентский дворец на Пласа Майор (Пласа де Армас) был выкрашен охрой. Собор оранжево-розового цвета местами отливал зеленым, синим, желтым. Там и сям на коричневом и сиреневом фоне фасадов выделялись красные и зеленые балконы. Броская, кричащая пестрота, но она гармонировала с яркой переливчатостью лимской толпы. Местные женщины одевались только в шелка и атлас. Они шили из них юбки, sayas. Иногда эти юбки были настолько обтянутые, что бесстыдно подчеркивали их формы. На душу населения в Лиме на туалеты расходовалось больше денег, чем в Париже или в Лондоне. Женские туфельки шили из атласа. Даже мулатки низшего сословия носили шелка и увешивали себя драгоценностями. Роскошь была страстью всего города. Состоятельные семьи каждые четыре года меняли обстановку в доме. Устраивались торжественные приемы и балы. Стены гостиных, церквей и монастырей были сплошь увешаны произведениями искусства – картинами, вывезенными главным образом из Испании и Италии[11].

Пласа Майор (Пласа де Армас), Лима, Перу. Современный вид

Пласа Майор (Пласа де Армас) в 1877 г. Лима, Перу

А какие теплые в Лиме ночи! Здесь почти не бывает ниже 12 градусов. Комната, где малыш Поль жил со своей сестренкой Мари и служанкой-негритянкой, выходила во внутренний двор. Каждый раз, когда часы били час, в ночи раздавались звуки флейты – это играли serenos – дозорные, охранявшие город. Пропев «Ave Maria purissima», серенос объявляли, который час, потом восклицали: «Да здравствует Перу!» – и сообщали, какая погода: «серено» или «тремблор», то есть «ясно» или «землетрясение».

«Тремблор» – малыш Поль проснулся: перед ним на стене вздрагивал портрет дона Пио. Дон Пио покачивался, не сводя глаз с маленького Поля.

В другой раз ночью Поль заметил, как во дворе, освещенном бледным светом луны, какой-то человек спускается по лестнице с террасы на крыше. Человек медленно спустился вниз. Медленно приблизился к двери детской. Переступил порог. Подошел и остановился у детской кроватки.

Это был сумасшедший, живший при доме. Домовладельцы в Лиме несли особую повинность, так называемый «налог на помешанных» – каждый из них обязан был содержать сумасшедшего. Этих несчастных сажали на цепь на террасах-крышах. Той ночью сумасшедший, живший у дона Пио, как видно, сумел освободиться. Неподвижный, безмолвный, он долго смотрел на Поля… Тридцать пять лет спустя в Арле декабрьскими ночами Поль Гоген тоже будет просыпаться от ощущения, что кто-то стоит рядом. Он увидит, как над ним склоняется человек с встревоженным лицом, внимательно вглядывающийся в него. «Что с вами, Винсент?» – спросит он. И Ван Гог, не ответив ни слова, отойдет… Сумасшедший дона Пио вышел из детской. Медленно подошел к лестнице и в бледном свете луны поднялся на свою террасу.

Незабываемые воспоминания раннего детства в Лиме! «У меня прекрасная память, и я помню этот период, наш дом и множество событий». Малыш Поль резвился в доме дона Пио, который, несмотря на свой преклонный возраст – в 1854 году ему должно было исполниться восемьдесят пять лет, – оставался все таким же неуемным. Худенький, маленький, подвижной и выносливый, как все кордильерские горцы, он был полон жизни и задора. В домашнем обиходе, когда он не нуждался в уловках, на какие пускался в общественной жизни, когда он забывал о корыстных расчетах и честолюбивых планах, не было человека более обаятельного, более приятного в общении, чем этот знатный барин, человек выдающегося ума и утонченного воспитания. Его щедрость, роскошный образ жизни, который он вел, превращали его дом в подлинную обитель счастья для домочадцев, над которыми он властвовал.

Винсент Ван Гог. Автопортрет.

Малыш Поль в невинности душевной также вкушал это счастье под снисходительной опекой матери. Однажды Алина обнаружила, что сын исчез. Он убежал. Выскользнув на улицу, он добрался до расположенной рядом бакалейной лавки и там никем не замеченный уселся между двумя бочонками мелиссы. Слуга китаец нашел его там – мальчик сосал сахарный тростник. В другой раз шестилетнего Поля и его ровесницу двоюродную сестру застигли за тем, что они пытались подражать любовным играм взрослых.

«Несколько оплеух, данных маленькой, упругой, как резина, ручкой» – вот наказание за эти проделки. Впрочем, оплеухи тотчас сменялись нежными укорами и поцелуями. «Как грациозна, изящна и хороша была моя мать в своем перуанском костюме!» Алина очень быстро переняла перуанские моды. Как и все местные женщины, она носила особую одежду, которая вместе с saya образовывала нечто вроде манто-сака – капюшон, закрывая голову и лицо, оставлял открытым лишь один глаз. Этот материнский глаз смотрел на малыша Поля – «такой нежный и повелительный, чистый и ласковый!» Полю казалось, что его мать все знает, все может, что она наделена сверхъестественной силой. В Лиме переделали купол церкви – вернее, церковь увенчали новым куполом с деревянной резьбой, собранным из готовых частей. Алина пером нарисовала этот омоложенный купол. «Прелестный рисунок. Рисунок моей матери. Я думаю, вы меня поймете…»

В августе 1853 года президент Эченике получил от конгресса звание дивизионного генерала. Никогда Республика Перу не процветала так, как во времена его правления. Несмотря на это, в стране зрела мощная оппозиция. Ее главным вдохновителем был предшественник Эченике – генерал Дон-Рамон Кастилья. В начале 1854 года разразилась гражданская война. Кастилья с оружием в руках выступил против Эченике и готовился в поход на Лиму. Счастливым дням пришел конец.

А тем временем, пока в стране готовилась революция, Алина получала настойчивые письма из Орлеана: дедушка Гийом, чувствуя приближение конца, убеждал ее вернуться. В 1853 году он разделил свое имущество между сыном Изидором и двумя детьми Кловиса. Но, очевидно, он хотел перед смертью попрощаться с внуками.

Алина колебалась – возвращаться ли ей в Европу. Правда, ход политических событий угрожал благополучию семейного клана Тристан Москосо. Но она привыкла к Лиме. Она понимала, что потеряет, покинув Перу. Знала она также, что дон Пио, полностью принявший ее в лоно семьи, собирается оставить ей большое наследство. Алина колебалась. В августе 1854 года она все же получила французский паспорт. Но не спешила с отъездом. Она все еще была в нерешительности. Однако события стремительно развивались. Верных Эченике войск становилось все меньше. В начале января 1855 года генерал Кастилья сломил последнее сопротивление своих врагов и 5 января победителем вошел в Лиму.

Генерал Дон-Рамон Кастилья.

Панорама Лимы, Перу. Современный вид

Алина села на корабль, плывший во Францию.

Возможно, что из Порта Каллао она показала малышу Полю Лиму, во всем своем величии вытянувшуюся в горах в двенадцати километрах от моря, «посреди гигантских Анд».

«Восхитительный край» Лиму, которую малыш Поль, Поль Гоген, не забудет никогда.

Лима – потерянный рай!

Дедушка Гийом скончался 9 апреля в своем доме в Орлеане, на набережной Тюдель, 25. Отныне здесь в одиночестве жил тридцатисемилетний холостяк дядя Зизи. Он приютил у себя невестку с детьми – Мари и малышом Полем.

Зачисленный экстерном в орлеанский пансион, малыш Поль посещал занятия, совершенно выбитый из привычной колеи. До сих пор он говорил почти только по-испански и теперь плохо понимал и учителей и товарищей, среди которых чувствовал себя чужестранцем.

Он чувствовал себя чужестранцем в этом французском городе, с его серыми стенами, под французским небом, с которого на землю лились потоки холодного дождя. Бледные лица, приглушенные краски. Даже мать Поля утратила свою жизнерадостность – она стала грустной, озабоченной.

В 1856 году, через год после приезда Алины в Орлеан, дон Пио испустил последний вздох. В своем завещании он не забыл дочери Флоры Тристан и назначил ей ренту размером около 25 тысяч франков. Но, пользуясь отсутствием Алины, клан Тристан Москосо в Лиме пустился на всевозможные ухищрения, чтобы не исполнить последней воли покойного. Алина требовала своих прав. Через некоторое время Эченике, которого после победы генерала Кастильи осудили на изгнание, приехал во Францию и предложил Алине договориться полюбовно. Но их встреча окончилась полным разрывом – Алина гордо ответила Эченике, что хочет получить «все или ничего».

Теперь Алине не на кого было рассчитывать, кроме как на самое себя. Правда, наследство дедушки Гийома было не таким уж маленьким. Его оценивали в добрых пятнадцать тысяч франков. Но половину его составляли земли, виноградники, дома, приносившие незначительный доход. Так или иначе, оно не могло обеспечить существования Алины и ее детей. Алина решила переехать в Париж и открыть швейную мастерскую. Но для этой цели ей надо было продать часть недвижимости Гийома Гогена.

Тревоги Алины, ее долгие серьезные разговоры с дядей Зизи отзывались на малыше Поле. Кловис Гоген недаром эмигрировал в Перу. Дядя Зизи, который во время переворота Луи-Наполеона принял участие в демонстрации в защиту Республики, организованной перед ратушей несколькими сотнями орлеанских жителей, был арестован и приговорен к высылке в Африку. Приговор впоследствии был смягчен: отбыв наказание в тюрьме, дядя Зизи смог вернуться в Орлеан, где проживал «под надзором». Кстати, Андре Шазаль тоже был освобожден в марте 1856 года после семнадцатилетнего заключения – ему сократили срок наказания на три года. Местом жительства ему был назначен Эвре[12].

В саду дома на набережной Тюдель малыш Поль закатывал скандалы, яростно топал ногами. «Что с тобой, малыш?» – спрашивал дядя Зизи. Малыш Поль, продолжая топать ногами, кричал: «Мальчик злой!» «Уже ребенком я судил себя и хотел, чтобы об этом знали другие», – писал позднее Гоген, не желавший, чтобы его считали мягкосердечным. А бывало, что мальчик молчаливо замыкался в себе и думал о чем-то своем.

В пансионе успехи его были невелики. Равнодушный к предметам, которым его обучали, он предавался мечтам. Он отнюдь не считался хорошим учеником. Правда, его нельзя было назвать и плохим. Он ставил в тупик своих преподавателей. Один из них так прямо и сказал: «Из этого ребенка выйдет либо кретин, либо гений». Занятное суждение – несомненно оно объясняется странной повадкой этого восьми-девятилетнего мальчика с серовато-зелеными мечтательными глазами.

На фоне серого уныния орлеанских дней, скудной жизни, нескончаемой тоскливой зимы, в золотистой жаркой дымке выступала Лима. Память вычленяла образы прошлого. На улице, вдоль которой тянется сточный канал, краснолапые ястребы, спустившиеся с террасы на крыше, заглатывают отбросы. Маленькая черная служанка несет коврик для коленопреклонения в церкви. Рядом с молодой, хорошенькой Алиной старый-престарый дон Пио.

Воспоминания и мечты преображают, приукрашивают, поэтизируют утраченный мир, исчезнувшую Атлантиду. Дону Пио к моменту его смерти исполнилось будто бы сто тринадцать лет! Эченике был якобы его сыном, рожденным от второго брака, в который дон Пио вступил на восьмидесятом году! Сказочный мир. Алина привезла во Францию перуанские фигурки из местного серебра, примитивные керамические изделия – глиняную утварь, которую талант индейцев украсил антропоморфическим орнаментом. Одушевленные таинственной жизнью, варварские образы оживают в потемках – это магические заступники.

Поль вырезает ножом рукоятки кинжалов, украшая их резьбой, – «уйма детских мечтаний, непонятных для взрослых». «Согласно легенде Инка явился прямо с солнца – я туда и возвращусь». У дяди Зизи есть гравюра – на ней изображен путник, бредущий с посохом на плече, а на нем висит его скарб. Девятилетний Поль берет палку и, бросив несколько пригоршней песка в узелок из носового платка, пускается в путь. «У меня всегда была страсть к побегам».

Мясник, повстречавший мальчика, обругал его негодником и отвел домой, на набережную Тюдель. Приключение закончилось несколькими пощечинами… «Бойтесь воображения…»[13]

В марте 1859 года, продав недвижимое имущество деда Гийома, Алина переехала в Париж и открыла здесь швейную мастерскую на улице Шоссе д’Антенн, 33.

Поля мать в Париж не взяла. Он продолжал учиться в Орлеанской семинарии, куда поступил пансионером. Сестра врача, Женни Менье, брала его на свое попечение в дни, когда пансионеров распускали по домам.

Начались суровые годы.

В замкнутом мирке интернатов легко возникают дружеские отношения, порой чересчур пылкие, – но такие отношения отнюдь не были в характере Поля Гогена. «Я привык уходить в самого себя, пристально наблюдая за игрой, какую вели мои преподаватели, сам себе творя игрушки, а также горести, со всеми карами, которые это за собой влекло». Поль сторонился людей и, остро ранимый, непокладистый, не переставал этих людей судить. «Думаю, что здесь-то я научился еще в детстве ненавидеть лицемерие, показные добродетели, доносительство (semper tres[14]), не доверять тому, что противоречило моим внутренним ощущениям, моему сердцу и разуму».

Нелюдим. Подросток, прислушивающийся только к голосам внутри себя; молчаливый, угрюмый, смеется редко, и отсутствующий взгляд его серовато-зеленых глаз выдает неудовлетворенность.

Не он ли попросил мать взять его к себе? В 1862 году Алина отдала сына в парижский пансион на улице д’Анфер. Должно быть, он учился там слишком плохо, потому что в 1864 году ему пришлось вернуться в Орлеан – на сей раз чтобы поступить в коллеж.

Это был последний год его учения в школе. Алина стала болеть – это сказывалось и на ее портняжной работе. Она хотела, чтобы Поль как можно скорее выбрал себе ремесло. Учение стоило дорого, она опасалась, что не сможет долго за него платить. А что, если она умрет? Алину тревожило будущее сына. И не только потому, что отметки Поля не давали повода для радужных надежд, но и из-за его характера и поведения. Щуплый, казавшийся года на два моложе своих лет и странно сочетавший в себе хрупкость с напором энергии, Поль замыкался в себе и ничем не проявлял своих чувств. Он не допускал излияний даже в отношениях с матерью, которая приходила в отчаяние из-за этой внешней бесчувственности. «Чтобы выговорить «я тебя люблю», мне надо было бы обломать себе все зубы». Мальчик был хмурый, обидчивый, рассеянный, часто о чем-то мечтал. Знакомые Алины его недолюбливали. Расположенных к нему людей было так мало, что останься он без матери, он оказался бы очень одиноким.

Когда Алина спросила сына, кем бы он хотел стать, с губ Поля внезапно сорвался ответ: «Моряком». Глядя на громадные синие пространства на географическом атласе, он видел струящийся над ними свет тропиков. Само собой, Поль ни минуты не помышлял о ремесле матроса. Для него стать моряком означало уехать, а уехать – это зажить полной жизнью, отправиться за пределы времени и пространства, на поиски рая детских лет.

Алина с присущей матерям верой в лучшее тут же подумала о мореходном училище. Несмотря на плохие отметки сына, она уже воображала его в форме офицера военно-морского флота. Но Поль быстро разочаровал мать. Он так нерадиво готовился к трудному конкурсу в училище, что его преподаватели отсоветовали ему даже пытаться участвовать в нем. На беду он достиг в 1865 году семнадцати лет – предельного возраста для поступающих. Учеба была закончена. Было решено, что он поступит на торговое судно учеником лоцмана, чтобы, по возможности, стать в дальнейшем офицером торгового флота.

Это решение, вероятно, не вполне удовлетворило мать Поля, но все-таки у нее одной заботой стало меньше. Алина воспользовалась этим обстоятельством, чтобы освободиться от мастерской, так как ее собственное здоровье внушало ей все большую тревогу. Она поселилась на Роменвильской дороге, в поселке Л’Авенир. Твердо уверенная, что не доживет до совершеннолетия своих детей, Алина составила завещание. Она не столько стремилась поделить между Полем и Мари то немногое, чем она владела («Я оставляю Полю все мои портреты и картины, книги, цепочку с часами и брелоками, а также перстень с печаткой, принадлежавший моему деду»), сколько назначить им опекуна.

Этим опекуном стал старый друг семьи Гюстав Ароза, который, как и его жена, всегда проявлял большое участие к Полю и Мари. Семья Ароза была богата. Она принадлежала к парижским финансовым кругам – Гюстав был компаньоном биржевого маклера, его брат Ашиль – банкиром. Интеллигентные люди, наделенные тонким вкусом, братья не ограничивали свою деятельность деловой сферой. У них была общая страсть к собиранию произведений искусства. Оба составили прекрасные коллекции и неустанно их пополняли. Восторженный почитатель Делакруа, Гюстав в феврале 1864 года купил на посмертной распродаже его мастерской – она состоялась через два года после смерти художника – большое количество картин, этюдов, набросков великого мастера, с которым он, кстати, был знаком[15]. Эти произведения прибавились к работам Коро, Домье, Йонкинда и Курбе, которые украшали квартиру Гюстава на улице Бреда[16] и которыми он так дорожил.

Дом – полная чаша, приветливая, изысканная обстановка (коллекция восточной керамики вносила в нее экзотическую нотку), атмосфера довольства и счастья – не напоминало ли все это Полю далекие годы, проведенные возле дона Пио? Было бы странно, если бы ему не нравилось бывать в доме Ароза. И наверное, это отчасти и определило выбор Алины, когда она назначила Гюстава опекуном своих детей.

Завещание Алины еще более укрепило ее связь с семьей Ароза. У этой семьи был в Сен-Клу, на улице Кальвер, дом, куда они часто наезжали. Алина поселилась в непосредственной близости от них, в доме номер два по улице Оспис. Там она и обосновалась вдвоем с дочерью, а Поль тем временем начал жизнь матроса.

Эжен Делакруа. Автопортрет.

Камиль Коро. Автопортрет.

Выполнив множество формальностей, как этого потребовали в Управлении по учету военнообязанных моряков, Поль вскоре узнал, что ему предстоит 7 декабря сесть в Гавре на корабль «Лузитано», принадлежащий Союзу грузчиков и совершающий рейсы в Южную Америку. На сей раз «Лузитано» направлялся в Рио-де-Жанейро.

Вдохнув соленый морской ветер гаврского порта, Поль почувствовал себя другим человеком[17]. В одно мгновение канули в прошлое унылые годы, проведенные в Париже и Орлеане. Уехать и вправду означало начать жить заново.

С первых же его шагов в Гавре все благоприятствовало Полю. Капитаном «Лузитано» оказался капитан Фомбарель, квартерон, «добрейший папаша». Корабль, трехмачтовик, водоизмещением шестьсот пятьдесят четыре тонны[18], был великолепно оснащен и имел отличный ход. Линия горизонта то поднималась, то опускалась между его снастями. В утренней прохладе плескались волны. Это было утро жизни. Чтобы отметить зарю нового, полного ярких впечатлений существования, которая занималась для него, Поль «в первый раз согрешил» в публичном доме для матросов. Наконец-то он стал мужчиной. Наконец-то он начал жить. Теперь он возьмет курс на Эльдорадо.

Перед отплытием к Полю зашел ученик лоцмана, на место которого он поступил. «Так это ты нанялся вместо меня? Послушай-ка, возьми эту коробочку и письмецо и не посчитай за труд отнести по этому адресу. – Поль бросил взгляд на конверт: «Мадам Эме, улица Оувидор». А бывший ученик лоцмана продолжал: – Она славная женщина, а я особо рекомендовал тебя ей. Она моя землячка из Бордо». Это было еще одно доброе предзнаменование.

Плавание прошло великолепно. Попутные ветры сопровождали «Лузитано», который при сильном бризе делал до двенадцати узлов. Поль был очарован гаванью Рио. Как только его отпустили на берег, он помчался на улицу Оувидор. Улица Оувидор с ее роскошными магазинами, ателье и мастерскими искусственных цветов, которые делались из перьев, была одной из самых оживленных артерий города. Девушки, служившие в этих магазинах – многие из них были француженки, – славились своим легкомыслием. Мадам Эме из Бордо, тридцатилетняя певичка, исполнявшая первые партии в опереттах Оффенбаха, не опровергла галантной славы улицы Оувидор. «Ну-ка дай взглянуть на тебя, малыш! Да ты красавчик!» И она самым радушным образом приняла молодого матроса, который провел с ней «восхитительный» месяц.

«Я так и вижу, как она в богатом наряде выезжает в двухместной карете, запряженной норовистым мулом. Все наперебой за ней ухаживали, но официальным ее любовником в ту пору считался сын русского императора, который проходил службу на учебном корабле. Он тратил на Эме такие деньги, что капитан корабля обратился к французскому консулу, чтобы тот как-нибудь осторожно вмешался в дело.

Наш консул вызвал Эме к себе в кабинет и весьма неуклюже стал ей выговаривать. Эме не рассердилась, а рассмеялась и сказала ему: «Дорогой консул, я вас слушаю с превеликим восхищением и думаю, что дипломат вы, наверное, очень хороший, да только по бабьей части вы ни черта не смыслите». И ушла, напевая:

- «Зачем, Венера, ты меня

- Толкаешь на стезю греха?»

Меня Эме очень быстро толкнула на стезю греха. Как видно, почва была благоприятная, потому что я стал настоящим распутником.

На обратном пути мы взяли на борт много пассажиров, среди них толстушку-пруссачку. Тут настал черед капитана влюбиться, он всячески ее обхаживал, но без толку. Мы с пруссачкой нашли прелестное гнездышко в помещении, где были сложены паруса и которое выходило в каюту под лестницей. Безудержный враль, я наплел ей кучу небылиц, а она, по уши в меня влюбившись, во что бы то ни стало хотела увидеться со мной в Париже. Я дал ей адрес – улица Жубер, у Ла Фарси[19].

Гадко, конечно, меня некоторое время мучила совесть, но не мог же я пригласить ее к своей матери!»

Подобные любовные похождения могут дать пищу пикантным воспоминаниям, когда на склоне лет мужчина перебирает их со снисходительной усмешкой. Но что они дают уму и сердцу? Ничего. В лучшем случае минутный подъем, в котором как бы продолжается радостное возбуждение, связанное с отъездом. И вскоре радостный смех Гогена умолк. Поль опять стал прежним молчаливым юношей.

Жизнь на море не принесла Полю удовлетворения. Океан многое обещает, но не выполняет своих обещаний. Он сначала дает, а потом отбирает обратно. Ты приезжаешь в порт, потом снова снимаешься с якоря. Жизнь моряка – бродячая жизнь, и порты для него лишь временные остановки. А сын Алины, юноша, потерявший родную почву, подсознательно стремился отнюдь не к бродяжничеству. Для него важно было не море, а порт. Ему мерещились сказочные дали – они были не похожи на то замкнутое пространство, в пределах которого бесконечно кружило по волнам трехмачтовое судно. «Лузитано» плыл по ночному морю. Гоген на мостике слушал исповедь вахтенного офицера, которому должен был помогать:

«Он рассказал мне, как служил юнгой на маленьком судне, совершавшем длительные рейсы в Океанию с грузом всякого залежалого товара. Однажды утром он драил палубу и свалился за борт – никто этого не заметил. Но паренек не выпускал из рук швабры и благодаря ей сорок восемь часов продержался на поверхности океана. По невероятной случайности проходивший мимо корабль спас его. Через некоторое время этот корабль бросил якорь у маленького гостеприимного островка. Наш юнга отправился прогуляться на остров, задержался там дольше положенного срока, и корабль ушел без него. Юнга пришелся по душе жителям острова и зажил среди них, ничего не делая. Его в два счета лишили невинности, приютили, накормили и стали ласкать и баловать кто как мог. Он был необыкновенно счастлив.

Продолжалось это два года, но однажды утром к острову причалил другой корабль, и наш паренек захотел вернуться во Францию».

«Лузитано» форштевнем рассекал ночное море. «Господи, какой же я был дурак! – воскликнул вахтенный офицер. – И теперь я вынужден тянуть эту лямку – скитаться по морям… А я был так счастлив! С дикарями так хорошо. Но что поделаешь – тоска по родине!»

После двух плаваний на «Лузитано» в Рио-де-Жанейро Поль получил повышение. Из ученика лоцмана он стал вторым лейтенантом (это означало уже не двадцать, а пятьдесят франков жалованья) на «Чили» – трехмачтовом судне водоизмещением тысяча двести семьдесят семь тонн. В конце октября 1866 года судно отправилось из Гавра в кругосветное плавание, рассчитанное больше чем на год[20].

Направившись сначала в Кардиф, «Чили» двинулось по пути, уже знакомому Полю, в Южную Америку, потом к Патагонии и Магелланову проливу – к холодной и неприветливой оконечности континента, где спал последним сном Кловис Гоген.

Для второго лейтенанта этот путь был и знакомым и незнакомым. Когда трехмачтовик шел вдоль чилийского побережья, не было ли у Поля такого чувства, будто он совершает паломничество? Из Вальпараисо парусник направился к Иквикве, и тут – о воспоминания! – земля вдруг заходила ходуном. Дома рушились, корабли подбрасывало на волнах. Уже чувствовалась близость Перу.

Вдоль перуанских берегов трехмачтовик двигался к Центральной Америке. Возможно, он заходил в какой-нибудь порт, может быть, даже в Каллас. Но для Поля Лима была отныне недосягаема. «Все или ничего», – заявила Алина генералу Эченике. Лима стала теперь просто названием грезы, цветом мечты.

Сквозь эту мечту Поль и глядел на мир, на города, в которые заходил его корабль.

Неподалеку от порта Панама, «Чили» пришлось бросить якорь у Табоги – одного из многочисленных островов, разбросанных в заливе. Табога, гористый островок два километра в длину и полтора километра в ширину, на триста метров вздымался над зеркалом вод Тихого океана. Тамариндовые деревья, пальмы и олеандры купались в солнечном свете. Туземцы ходили почти голые и жили, не зная забот, потому что природа щедро наделяла их плодами, рыбой и раковинами – всем тем, что им было нужно. Глазами своей мечты смотрел Поль на этот остров вечной весны.

Вскоре ему открылись и другие острова – Полинезия, Таити… Поль глядел на эту «очарованную землю», «девственную землю», где жил «примитивный и простой народ». Вазы, керамические изделия инков оживали в потемках дома в Сен-Клу. Детство Поля смыкалось с детством человечества. Океан катил на песчаные отмели длинные, бормочущие волны, которые навевали покой, точно материнская колыбельная песня.

Алина пела сыну песни в доме дона Пио. Поль еще не знал, что голос матери умолк, умолк навеки. Только когда он прибыл в Индию, ему сообщили, что Алина умерла в Сен-Клу 7 июля.

Поль Гоген еще не знал, что его детство умерло.

II. Человек с печатью на устах

В эту самую ночь открылось во мне мое внутреннее око, и предстали ему небеса, мир идей и бездны ада.

Сведенборг

В декабре трехмачтовик «Чили» вернулся в Гавр.

Отныне у Гогена не осталось дома – кроме семьи братьев Ароза. Дом в Сен-Клу был для него пуст и неприютен. Там теперь хозяйничала Мари, девушка властная, которая, вероятно, была не прочь злоупотреблять своим правом старшей… Гоген решил снова уехать. Ему было девятнадцать лет, предстояло отбыть срок воинской повинности. Он решил поступить в военный флот.

Несколько недель спустя план был осуществлен. 26 февраля 1868 года вчерашний второй лейтенант стал матросом третьей статьи (матрикулярный список 1714), прибыл в Шербур и вскоре был зачислен кочегаром на корвет «Жером-Наполеон» мощностью 450 лошадиных сил. Только что построенный корвет был переделан в императорскую яхту и отдан в распоряжение принца Наполеона, чаще называемого Жеромом. Корвет «Жером-Наполеон» все время находился в плавании – из Ла-Манша шел в Атлантику, а оттуда в Средиземное море. В течение многих месяцев Гоген жил общей жизнью со ста пятидесятью членами экипажа – разнообразие в нее вносили лишь стоянки в порту. Это были то Лориан, то Генуя, то Лиссабон, то Кале, то Гибралтар.

Гоген проработал кочегаром всего несколько недель. Его перевели в рулевое отделение. Это было как раз тогда, когда «Жером-Наполеон», на борту которого в этот момент находились принц Наполеон и его жена, принцесса Клотильда, готовился отчалить из Тулона. Их королевские высочества в течение июня и июля совершили плавание по восточной части Средиземного моря и по Черному морю от Мальты до болгарского порта Варна, от Константинополя и Салоник до островов Киклады.

Глазам Гогена открывались все новые пейзажи. В сентябре корвет пересек Ла-Манш и по Темзе дошел до Лондона. На следующий год (это были апрель-май 1869 года) новое плавание: из Марселя «Жером-Наполеон» направился в Бастию, потом в Неаполь, оттуда в Корфу и к берегам Далмации, и дальше, по Адриатическому морю, к Триесту (родному городу принца) и Венеции[21].

Принц Наполеон и его жена принцесса Клотильда.

Военный флот разочаровал Гогена еще больше, чем торговый. Дисциплина его тяготила. Грубость товарищей отталкивала. На суше и на корабле матросы ссорились, затевали драки. Эти потасовки претили Гогену, он старался держаться от них в стороне. Но горе тому, кто вздумал бы искать с ним ссоры. Тяжелый труд, морской воздух, суровое и в то же время здоровое существование закалили его, укрепили мышцы. Среднего роста (1 метр 63 сантиметра), Гоген был хорошо сложен – узкобедрый с мощным торсом. Хотя он не любил грубости и не ввязывался в матросские побоища, он яростно защищался, если его задевали. Однажды в ответ на замечание старшины, которое он счел несправедливым, он схватил старшего по чину за шиворот и окунул головой в чан.

Эта история едва не кончилась военным трибуналом. Гогену, стяжавшему славу строптивца, пришлось прослужить 28 месяцев, прежде чем он дождался повышения – 1 июля 1870 года его произвели в матросы второй статьи.

В ту пору королевская яхта стояла в Шербуре. 3 июля она должна была выйти в плавание к мысу Норд – плавание было задумано как развлекательная прогулка, по преследовало и научные цели. Принц Наполеон уже совершил в 1856 году плавание с научной целью в арктические воды, в Гренландию. На этот раз он собирался продолжить свои наблюдения в Лапландии и на Шпицбергене в обществе нескольких ученых и своего друга Эрнеста Ренана. «Жером-Наполеон» бросил якорь в Питерхеде, чтобы оттуда направиться к берегам Норвегии. Погода стояла отличная, на редкость ясная. Корвет, делая пятнадцать узлов, прибыл 8 июля в Берген. Там путешественников ждали тревожные вести из Франции: в связи с тем, что один из Гогенцоллернов под нажимом Бисмарка заявил претензии на испанский трон, отношения Франции с Пруссией резко ухудшились.

Принц Жером, слишком поверхностный, чтобы быть по-настоящему честолюбивым, все-таки испытывал некоторую досаду, что не добился успеха ни на каком поприще. На его выходки уже никто не обращал внимания, но он со свойственной ему непосредственностью открыто и яростно критиковал политику своего двоюродного брата, императора, которого он именовал «олухом». Война? «Они на это не пойдут», – объявил принц. И «Жером-Наполеон» продолжал плавание. Вечером 13 июля он пересек полярный круг.

Снеговые горы, водопады, низвергающиеся со склонов в море, острова с причудливо изрезанными берегами, над которыми стаями взлетают гаги, непрерывно меняющиеся свет и воздух – все это вызывало восторг путешественников, совершенно позабывших о том, что происходит в мире. 14 июля яхта подошла к острову Тромсе. Несмотря на тревожную депешу, полученную им в этот день, принц упорствовал в своем намерении увидеть «Великие льды». Но депеши следовали одна за другой.

17 июля в шесть утра принц узнал, что война с Пруссией неизбежна. Он дал приказ отчаливать. «Куда мы держим путь, ваше высочество?» – «В Шарантон!» – завопил принц, в ярости расхаживая по палубе. Это был один из тех черных дней, когда, по выражению некоторых придворных, «он смахивал на Виттелиуса»[22]. Прибежавшему Ренану он заявил: «Это их последняя глупость, других они уже не наделают!»

Через Эбердин «Жером-Наполеон» прибыл в Булонь. Это было 21 июля, через два дня после вступления Франции в войну[23]. Корвету надлежало присоединиться к эскадре Северного моря. Пополнив свои запасы продовольствием в Шербуре, корвет вышел в море 25 июля и начал патрулировать в датских и немецких водах, доходя иногда до Данцига в Балтийском море. С 26 по 30 августа он стоял в Копенгагене – в том самом Копенгагене, где жила девушка, которой суждено было стать мадам Поль Гоген.

Империя Наполеона III рухнула. 4 сентября была провозглашена Республика. 19 сентября «Жером-Наполеон» был переименован в «Дезе». В октябре он взял в плен один за другим четыре немецких корабля, в том числе 11 октября корабль «Франциска». Гоген оказался в той части команды, которой было приказано нести охрану на корабле – он покинул борт «Франциски» только 1 ноября.

Стремительно развивавшиеся события принимали все более тяжелый оборот для французских войск. В середине декабря «Дезе» был направлен к Бордо. Он курсировал вдоль портов Атлантики вплоть до конца февраля 1871 года, когда были подписаны предварительные условия мирного договора.

Эрнест Ренан.

Война окончилась. А у Гогена было только одно желание – как можно скорей вырваться из своей плавучей тюрьмы. Пять лет, проведенных на море, убедили его, что он совершил ошибку, выбрав профессию моряка. По его собственным словам, этот опыт «отравил его жизнь»[24]. Он поддался мечте, которая обманула его. И та же мечта, та самая мечта порой в часы отдыха вкладывала в его руку карандаш и заставляла рисовать… Он не придавал этому большого значения, просто повиновался какому-то импульсу. «Словно убивал время»[25].

Последнее плавание привело Гогена в Алжир, оттуда он попал в Тулон. В Тулоне 23 апреля Гоген получил десятимесячный отпуск с правом его продления и сошел на берег с корвета «Дезе».

Он собирался вернуться в семью Ароза. Но где жили теперь братья Ароза? В Париже, взбудораженном последними днями Коммуны? Или в Сен-Клу, сожженном немцами в канун перемирия – 25 января?

Дом Алины тоже подвергся опустошению. Гоген не нашел там ничего – ни воспоминаний о матери, ни перуанской глиняной утвари и фигурок. Все погибло в огне. Прошлое существовало отныне только в воспоминаниях матроса, освободившегося от службы.

На парижской бирже 6 июня, через несколько дней после падения Коммуны, трехпроцентные бумаги котировались по 53,65 франка. Цена не слишком блестящая, но ни на что иное нельзя было рассчитывать сразу после войны, из которой Франция вышла истерзанной, неуверенной в своем завтрашнем дне.

Подыскивая какое-нибудь место для Гогена, Гюстав Ароза решил устроить его к биржевому маклеру Полю Бертену, контора которого находилась на улице Лафит, 1. Зять Бертена, Адольф Кальзадо, директор финансовой газеты, издававшейся в Париже на испанском языке, – «Фундос публикос», был в то же время директором этой фирмы. Гоген получил должность посредника.

Курсы на бирже в этот момент упали довольно низко, объем сделок сократился, но сведущие люди ожидали, что положение скоро изменится. Необходимость восстановить то, что разрушила война, пополнить запасы товаров и даже выплатить пять миллиардов франков контрибуции немцам должна была в ближайшем будущем вызвать большое финансовое оживление.

Гоген никак не был подготовлен к тому, чтобы стать биржевым посредником. Но эта профессия не требовала специальных познаний. Посредники получали распоряжения о купле и продаже от биржевых спекулянтов, собиравшихся в кафе неподалеку от биржи или на бульварах и обсуждавших там свои дела, и заносили их в записные книжки. Многие молодые люди из приличных семей, аристократы и буржуа, нашли в этой профессии удобный способ зарабатывать на жизнь или округлить свое состояние.

Гоген прекрасно справлялся с доверенным ему делом. Если бы не его медленная, тяжеловатая, чуть враскачку походка, какой обычно ходят моряки, трудно было бы узнать бывшего матроса в этом молодом, элегантно одетом человеке, в цилиндре, который старательно заполнял свою книжицу, под диктовку клиентов кафе «Тортони» или в «Английском кафе». Однако его первые шаги ознаменовались маленьким происшествием.

В ту пору служащие биржевых маклеров имели обыкновение разыгрывать новичков. Когда Гоген в первый раз вошел в огромный зал биржи, его коллеги дважды сбили с него цилиндр. Заметив, что над ним потешаются, Гоген бросился к группе зубоскалов, схватил одного из них за горло – кисти у Гогена были узкие, но пальцы длинные – и стал душить. У него с большим трудом вырвали его «жертву».

На бирже Гоген не завел себе друзей. В кругу биржевиков, как за десять лет до того в семинарии и позже во флоте, он держался особняком. Его отношения с окружающими почти всегда ограничивались профессиональными рамками. То, что занимало или забавляло его коллег, оставляло его равнодушным. Чужак. Ни с кем настоящей душевной близости. Его считали странным, скорее, неприятным. Его замкнутость принимали за высокомерие, тем более что на деловом поприще Гоген действовал довольно успешно. Скупой на слова, посредник умел, однако, убедить нерешительных биржевых спекулянтов, соблазнить их выгодной перспективой, выдать надежду за уверенность. А так как биржевые курсы неуклонно повышались, его прогнозы часто оправдывались. Бертен был очень доволен своим посредником. Ароза радовался, что выбрал для Поля именно это поприще.

Вообще с семьей Ароза отношения у Гогена были прекрасными. В их доме задумчивый Гоген совершенно преображался. Он становился оживленным. Его лицо, почти всегда хранившее серьезное выражение, иногда смягчалось улыбкой. Глаза прояснялись – из серовато-зеленых становились голубыми. Гоген слушал.

В семье Ароза почти не говорили о финансовых делах. Гюстав Ароза и его брат Ашиль при первой возможности отвлечься от деловых забот возвращались к любимой теме – искусству, живописи. Несколько лет назад Гюстав расширил круг своей любительской деятельности.