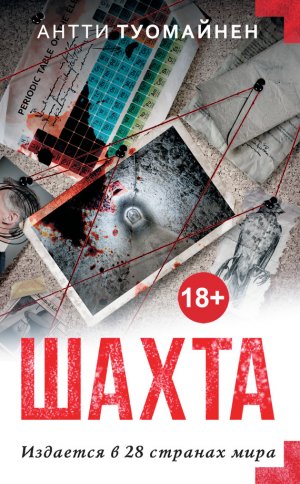

Шахта Туомайнен Антти

Читать бесплатно другие книги:

Москва меняется день за днем. Не всегда так, как надо или как мы себе представляем. И то, каким горо...

Правду говорят: пограничники бывшими не бывают.Если в наше время ты служил срочную на таджикско-афга...

Книга о том, как всё – от живого существа до государства – приспосабливается к действительности и ка...

Жизнеутверждающая, порой авантюрная современная женская проза, приоткрывает завесу противоборства му...

Японский ниндзя пробирается в замок германского императора. Татарский нойон участвует в рыцарском ту...

Книга, которую вы держите в руках, сразу после выхода в США в феврале 2016 года стала невероятным бе...