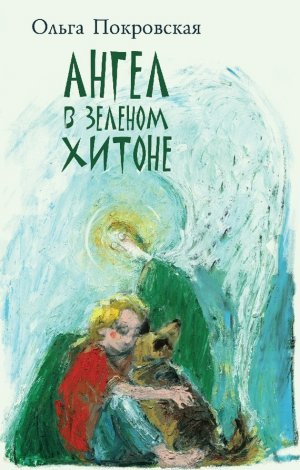

Ангел в зелёном хитоне (сборник) Покровская Ольга

© О. Покровская, текст, 2014

© Е. Ремизова, иллюстрации, 2014

© ОАО «ОЛМА Медиа Групп», 2014

До свидания, я!

Повесть

Глава первая

1. Весна

Переехать надо было, пока не растаял снег. С весной вода накроет участок холодным платком, по дорогам прольются реки, и Йозеф не сможет добраться до заветного островка. Он собрался первого апреля и опоздал. Шофёр высадил его на пригорке – последнем перед затопленной просекой. Садовое товарищество «Нарцисс» встретило своего сына тихой, в белых бликах, водой. Ели и голые берёзы отражались в ней, как в лесной реке.

Йозеф подошёл к бытовке узнать: не найдётся ли у сторожа резиновая лодка или хотя бы сапоги-бродни? Подёргал запертую дверь. За оконную раму был зацеплен отсыревший листок – счёт за электричество.

Подхватив кофр и закинув на плечо сумку, Йозеф спустился к «реке». Брести сто метров вброд по снеговой воде – это ли не безумство? Взволнованно он ступил в чистую, отзванивающую птичьим щебетом воду и, ощутив под ногами заиленную твердь асфальта, пошёл бодрее. К середине пути лицо дрогнуло улыбкой, а когда через сорванную водой калитку он вплыл на участок, ликованию не было предела. Хохоча, Йозеф взобрался на чёрное от сырости крыльцо, глянул в сад и притих.

Жажда безмолвия, как питья после километров пустыни, заныла в нём. Он набрал тишины в грудь… Нет, опять нет! Отравлена! В паре километров отсюда, на полустанке, работало радио. Звука не различить, но воздух похож на необструганную древесину. Занозы впиваются в слух.

Помучившись пару минут, Йозеф усилием воли переключился с дальнего плана на ближний. Здесь, в радиусе двадцати метров, слух купался во всхлипах летящей с ветвей воды. Так-то лучше! Напитавшись этим ласковым звуком, он простил негодяям радио и приступил к попыткам отпереть дверь. Поковырял ключом скважину – есть! Разбухшая доска поддалась. В нос ударило сыростью нежилого дома. Найдётся ли сухая одежда?

Переодевшись в мятые, пахнущие осенью брюки и шерстяные носки, обнаруженные в прихожей, ткнулся взглядом в закрытую дверь комнаты. Выдохнул, прижал ладонью затрепетавшее сердце и потянул за ручку.

Это было очень старое пианино, изнеженное и больное настолько, что, возвращаясь, он всякий раз боялся не застать его в живых. Раньше пианино обитало в бабушкиной квартире на Бронной, за него и был усажен однажды четырёхлетний вундеркинд. С тех пор прошло едва ли не полстолетия. Иные инструменты разделили удачу Йозефа. А мистического товарища детства перебрали по косточкам, сменили рассыпавшийся в прах фетр и увезли на дачу – доживать. На пару бурных десятилетий Йозеф почти забыл о нём, навещая лишь изредка. Но после ухода из профессии вернулся к старому другу – можно сказать, упал в объятия. Дачный домик, пустовавший после смерти бабушки, принял и пожалел Йозефа. Он пробыл в нём всю весну – один на один со своим детским пианино и с тех пор являлся сюда каждый год, в марте, и жил, пока не наваливались дачники.

Даже под его невесомым шагом изношенный пол скрипнул, мягко прогнулась доска. В паре метров от пианино Йозеф замер. Ты жив или всё пропало? Дай хоть коснусь тебя – какая влажная пыль!

Листы бумаги, приклеенные к передней филёнке инструмента, ещё держались, хотя и пожелтели. Йозеф заклеил полировку, чтобы не видеть в ней отражение собственной «оболочки», разительно не похожей на музыку. Единственное сходство – оболочка была легка. Дело жизни отжало из его облика всё лишнее, оставив только минимум, необходимый для прохождения тока музыки.

Вот уже несколько лет каждый божий день весны он подходил к пианино скользящим шагом, стыдясь своего вторжения. Присаживался на простой стул и с монашеской покорностью отдавал себя во власть превосходящей силы.

Дачный сезон начался, как всегда. Пробежав гамму, Йозеф рухнул головой на клавиши, а затем и вовсе сполз к «ногам» пианино, где замер в неподвижности минут на двадцать. Подобное случалась с ним всякий год, когда, опробовав инструмент, он делал вывод, что друг не пережил зимы.

Вслед за припадком отчаяния следовал звонок в «реанимацию». Приезжал старый приятель, настройщик Павел Адамович Радомский, и потихонечку всё налаживалось.

Павел Адамович был лучшим из земных мастеров. Как паломники обходят святые земли, так и он побывал чуть ли не повсюду, где производят высококлассные инструменты. Его разнообразный опыт, помноженный на чуткость уха и рук, сделал Йозефа зависимым от мастера. Конечно, с межсезонными простудами старого пианино он мог бы справиться и самостоятельно, но не должен врач сам лечить своих близких. В беде – а как ещё назовёшь скрип педали и россыпь фальшивых нот! – нужен чуткий и трезвый друг.

Так было и на этот раз. Шелестнув экраном почти разряженного телефона, Йозеф вызвал Радомского. Тот был в Германии по профессиональным делам, но обещал завтра же прислать зятя Валеру – достойного ученика и соратника.

– Сегодня! – сказал Йозеф и дал отбой. Смертельная фальшь фа-диеза гвоздём стучала в виске.

Успокоившись немного, он вернулся в комнату, легко – не пробудив ни единого звука – прилёг щекой на клавиатуру и пробыл в этой позе до вечера, потихоньку оживая, целуя сквозь инструмент неведомую глубину, шепча ей ласковые слова.

2. Ноль

«Нет, ну в себе он?» – подумал Валера и усмехнулся синей воде. Меж берёз и елей, там, где следовало быть асфальтированному проезду к дачам, текла река. Не петляя, прямым «двухполосным» потоком она впадала в устье товарищества «Нарцисс» и вольно разливалась по участкам.

Валера поставил саквояжик на пропечённую солнцем траву пригорка и позвонил.

– Йозеф Германович, это Валерий. Я тут на горочке, перед указателем. Не знаю, как к вам проплыть…

– Там сторожка. Посмотрите, если сторож пришёл, возьмите у него бродни, скажите, ко мне, – чистым, натянутым голосом отозвался безумец. – Тут мелко – полметра максимум.

Валера онемел. Тесть предупреждал его насчёт частичного сумасшествия клиента, но что Йозеф способен погнать человека вплавь по талой воде, конечно, не могло прийти ему в голову.

– Серый дом слева, крайний к лесу, – тем временем сказал Йозеф и отключился.

Валера решил не перезванивать. Сесть за руль и вернуться домой. Пусть из психушки ему вызывают, а не настройщика… Однако врождённая робость, усиленная семейным матриархатом, не позволила Валере бросить задание невыполненным. Он знал – Светка будет ругаться, что опять упустил заработок.

Валера вздохнул, смиряя возмущение, и посмотрел на затопленную просеку. Солнце белой крошкой, сверкающими обломками сахара рушилось в синюю воду.

«Ну уеду – и что? – принялся уговаривать он себя. – Задаром убил полдня. Да ещё, если рано вернусь, Светка стопудово пошлёт гулять с детьми».

Тут Валеру столь отчётливо затошнило от слов «гулять» и «Светка», что он принял решение. Подхватил саквояжик с инструментами и двинулся к сторожке.

Спросив некоторую сумму в залог, сторож выдал ему болотные сапоги. По разбегающемуся кругами небу Валера добрался до нужного участка, вплыл в сияющий сад и, смеясь от избытка чувств, остановился у крыльца. На верхней ступени, единственной, которую не затопило, его ждал хозяин.

– Дайте! – сказал он и, протянув руку, взял у Валеры саквояж с инструментами.

Приятель тестя, значительный в прошлом музыкант, исколесивший весь мир и отошедший теперь от дел, оказался человеком без возраста с хрупкой фигурой подростка и ускользающим в тень лицом, из которого Валера впитал одни только тёмные глаза в ярких ресницах.

Подождав нетерпеливо, пока Валера выберется из сапог, Йозеф провёл его к пианино и замер чуть поодаль – похожий на отломленную от инструмента щепку, в которой угадывалось всё же величие целого, строгость и глубина звука. Ветер шатал по стенам комнаты призраки голых деревьев, пятнами вспыхивало солнце. Валере, статному и румяному, с волнистым пригорком русых волос, сделалось не по себе в этом царстве теней и бликов.

– Приступайте, – отрывисто сказал Йозеф. Он был собран и напряжён, как будто от предстоящей операции зависела жизнь близкого человека.

Присев на корточки, Валера открыл саквояжик и поковырялся. Смущение и неуверенность, плотно обняв душу, мешали соображать. Нет, ключ – потом… Подошёл к инструменту и, повернув фиксаторы, бережно снял панель.

Оглушительный птичий звон, летящий через щели в закрытом окне, сбивал с толку и без того растерянного настройщика. Он с трудом вникал в звук и, сколько ни мучился с фа-диезом, не мог убрать «волну». Ноту штормило. Под взглядом Йозефа оробевший Валера испробовал всё, что знал. Инструмент не поддавался. Звуки колыхались, словно лодочки на воде, педаль сипела. У Валеры не было средства против этой дремучей старости. Разве что увезти в мастерскую к тестю – но как увезёшь? На плоту? Или, может, позвонить Павлу Адамовичу и спросить, нет ли у него профессионального заговора, способного удержать внутри дряхлого пианино отлетающий дух музыки?

На третьем часу разбирательства Йозеф отнял у Валеры ключ и взялся сам. Поначалу Валера без дела стоял поблизости, а потом, чувствуя, как жар стыда поднимается от шеи к ушам, присел на диванчик. Ему хотелось поймать момент и улизнуть, напиться талого снегу.

Йозеф тщетно похлопотал над разорённым инструментом и вдруг – словно услышав некий сигнал – опустил руки. Постоял с минуту, взял снятую панель и отрешённо приладил на место.

– Идите, – не глядя, сказал он Валере.

Помолчал и, метнув болезненный взгляд, воскликнул:

– Вы ведь – ноль! Вы ничего не можете! Как вы могли дерзнуть?

Валера перестал дышать, но тело оказалось умным: руки подхватили саквояж, ноги двинулись к двери.

– Транспортные расходы готов вам оплатить, – бросил Йозеф, когда Валера взялся за ручку двери.

– Нет расходов – я на машине, – бледно отозвался Валера. – Извините меня. Конечно, да, просто ноль, вы правы… – и, собрав остаток чести, обернулся на хозяина.

Йозеф сидел за инструментом, скрестив под стулом ноги, и смотрел на Валеру через плечо.

– Садитесь, я вам сыграю, – быстро проговорил он. – Хоть послушаете, что вы тут наработали.

Валера, возвратившись мигом, присел на диванчик в деревянных кружевах, идущих по спинке и подлокотникам. Йозеф проверил беглым взглядом: пристегнул ли его пассажир ремни безопасности? – и вернулся к невидимому штурвалу. Но, прежде чем поднять руки с колен, долго, может быть, с полминуты, смотрел сквозь чёрно-белую мглу клавиш – на предстоящий путь.

Он играл Баха – но только по факту. Дерзость, с которой Йозеф распорядился нотами Великого Кантора, поначалу возмутила Валеру. Этот Бах звучал наперекор всему, что он когда-либо слышал на записях признанных мастеров, чему учили его самого.

За какие-нибудь пару минут музыка, рождённая среди затопленных огородов, пошатнула убеждения Валеры. Негодование переплавилось в щемящее любопытство. А потом, на глубине смертельного пианиссимо, кольнуло в сердце, и Валера, преодолев тяготение реальности, вывалился в мир иной.

Где-то не здесь, не на этом свете, из прозрачно-серого, влажного вещества весны проклёвывались подснежники – исток земного цветения, святая святых жизни. Тишайшая, благоуханная эта среда растворяла в себе человеческую волю. Но тут зазвенели капли и слились в шумный поток. Когда звенящей воды набралось вдоволь, неведомая сила макнула Валеру в образовавшуюся из звуков купель. Весь финал сарабанды он, задыхаясь, пробыл в святой воде, а когда вынырнул – мир стал чистым.

Настала тишина, но Валера чуял, что затянувшееся беззвучие – есть самая глубокая, высшего качества музыка. Она исчезла, только когда Йозеф вздохнул. Это был тяжёлый, почти со стоном, выдох горя. Валера встрепенулся. Йозеф ещё некоторое время сидел на своём стульчике, опустив руки и голову, не в силах пережить колебание несчастного фа-диеза. А затем невесомо поднялся, открыл форточку – как будто хотел выпустить музыку на волю – и покинул комнату.

Валера вытер лоб и поглядел в окошко. Рамы в облупленной краске напомнили ему кору белёных стволов. Между ними синело исчерченное яблоневыми ветками небо. Через форточку в комнату плыл широкий и светлый запах реки.

Спустя некоторое время Йозеф проговорил из-за стенки:

– Всего доброго!

Валера поднялся. В коленях было шатко, как если бы он влюбился или увидел с космической станции беззащитный шарик Земли.

На крыльце, где лежали вымокшие бродни сторожа, он огляделся и заметил у забора колышущуюся на воде – точно как злополучная нота – беседку-пагоду.

– У вас там беседка дрейфует, – сообщил он, заглянув в дверь. – Хотите, пригоню?

Ему не ответили. Шутка была неуместна. То, что казалось Валере мелочью – подумаешь, на старой развалюхе «ведёт» одну ноту, для сумасшедшего клиента Павла Адамовича означало конец всему.

По дороге домой, несмотря на жгучий стыд, Валера улыбался. Чувство новизны, неизвестного будущего, радость музыке, о которой уже столько времени не вспоминал всерьёз, переполняли его. Он даже забыл доложить по телефону Светке, что выехал.

3. Семья

Валера, человек, застенчивый до трусости, сроднился с чувством стыда и давно уже не испытывал свежей боли. Привычка опаздывать, делать меньше, чем можешь, и не в срок, привычка валить свои ошибки на плохость инструмента или на сухость воздуха – в ущерб деньгам, в ущерб репутации и самоуважению – всё это прочно сковало его, проморозило, как морозит реку русская зима. И вот теперь – такой мучительный неурочный апрель!

Валера истёк стыдом за свою халтуру – стыд вытапливался из пор, покрывая тело липкой влагой. Неудобство было тем острей, что в награду за бездарную работу Йозеф подарил ему самый что ни на есть натуральный, не тающий под солнцем бриллиант – восхитительную и, что странно, никогда прежде не слышанную Валерой сарабанду Баха.

Подъехав, Валера откопал под хламом в бардачке тайную пачку «парламента», зашел за угол дома и покурил. Сунул в рот жвачку, пальцы вытер влажной салфеткой – незачем Светке знать! – и с неутолённым смятением в сердце пошёл домой. Дома, не отреагировав на хозяйственные просьбы жены, выпил сто грамм конька и заперся в ванной – дождаться душевного равновесия. Однако уже через пару минут его благое намерение погибло под ударами кулаков. Светка взялась выламывать дверь. Двухлетний Пашка и четырёхлетняя Наташка помогали ей. Пришлось открыть.

– Приехал и заперся! Я целый день бьюсь одна. Валерочка, так не поступают! Ботинки не вымыл, а ведь у нас детки по коридору бегают! И коньяк-то с радости какой?

Валера улыбнулся привычной песне.

– Хочешь знать про коньяк? Пошли расскажу! – с воодушевлением проговорил он. – Ты просто не представляешь, что я сегодня слышал!.. Наташ, поиграй пока с Пашкой, мне надо с мамой поговорить! – велел он дочке и, приобняв недоумевающую жену, двинулся на кухню. – Прости, что заперся. Мне просто надо было переварить. Ты не представляешь, какая это дерзость и честность! Милая, тебе обязательно надо послушать!..

– Милая? – дёрнув плечом, вырвалась Светка. – Милая весь выходной одна с детьми колупалась! А потом стала варить кашку и молочко прокисло. Ты смотрел вообще, что покупал? Там же число позавчерашнее! Три литра в помойку!

– Да ты чего? Три литра? – засмеялся Валера. – Знаешь, мне так стыдно – ведь я ничего не умею. Слава богу, он мне не заплатил. В этом – хоть какое-то уважение. Когда тебе платят за бездарность – это двойной позор. А потом он сыграл. Просто чтобы меня утешить. Всё-таки Павел Адамович нехороший человек. Как он мог всю жизнь молчать про такое явление! – заключил Валера и, сев за кухонный стол, подпёр ладонью голову. Его добродушное лицо выразило углублённость в мечту.

– Что значит – не заплатил? Хочешь сказать, ты даром ездил? Я тут одна, а ты задаром пёрся к старому пню?

– Постой-ка! – Валера вскочил и прошёл в коридор. Достал телефон из кармана куртки и вызвал номер тестя.

– Павел Адамович! Скажите, а у вас есть его записи? Кого! Йозефа вашего! Ну конечно, а вы как думали! Ага, спасибо! А в электронном виде нет? Ну ясно… А полочка – это которая над компьютером?

Светка твердой рукой вырвала у Валеры мобильник и нажала отбой.

– Вот что, Валерочка, если ты будешь меня вот так игнорировать, ты можешь меня потерять! – проговорила она. Это была популярная в их семействе фраза, Валера с ней обвыкся, но на этот раз она как-то странно коснулась его души. Он вошел в детскую – там Наташка уталкивала Пашку в кукольную коляску – и сел на зелёный ковёр.

– Ты в уличных джинсах, – напомнила Светка. – Такое впечатление, что тебе плевать на семью, на то, что ты детям грязь несёшь!

– Я вот не знаю, как выразить… – лирически проговорил Валера. – Мне действительно как-то трудно стало любить всю вот эту нашу кучу…

– Какую кучу? – не поняла Светка.

– Тебя, Наташку с Пашкой, дом – вот когда всё это в одной кастрюле. Это копошение в делах рода – оно как кошмар…

– Как кошмар? – Светка села на корточки и заглянула в лицо мужа. – Валерочка, что с тобой? Чем тебя опоили? Хочешь сказать, ты нас не любишь?

– Да что ты! Очень люблю! – испугался Валера. – Наверно, я просто хочу осознавать вас не всем скопом, а каждого в отдельности. Понимаешь, чтобы ты была для меня не мать моих детей, а человек, чтобы я мог с тобой вдвоём послушать музыку… Сколько я по-человечески не слушал музыку? Это же страшно!

– А как же детки? – тревожно и цепко глядя на мужа, спросила Светка. – Деток ты куда предлагаешь деть?

– Ну почему «деть»? Наоборот! – растерялся Валера. – Дети – они ведь тоже личности! Хочу отдельно, как человека, любить и уважать Наташку!.. Музыке начну её учить. Я ведь о чём говорю? Вот эти безличные интересы – поесть, погулять, убраться… Знаешь, Свет, ну правда, что-то в этом присутствует бренное до ужаса – гнездо, берлога! Кашка, детки, молочко. Вот эти все твои уменьшительные окончания… – тут Валера почувствовал, что зарвался, и умолк.

Скандал со Светкой улёгся только ночью. Когда уснули Наташка с Пашкой, в кромешной тьме и уюте пахнущей детским мылом постели Валера возобновил свою исповедь. «Это просто какой-то странный Маленький Принц, – шёпотом объяснял он жене. – Самовольный, откровенный… с поразительной прямой добротой! Я даже не понял, что это было – как он это сыграл? Я ещё не слышал такого!»

Он говорил и говорил, вспоминая всё новые подробности утреннего приключения, пока вдруг не различил у себя на плече тихое посапывание Светки. «Милая… – растрогано подумал Валера. – Я просто забросил и себя, и тебя. Мы совсем не развиваемся. Откуда тебе это всё понять, когда у тебя в голове одно „молочко". Господи, мы в последний-то раз когда что-нибудь вместе слушали? Ещё до Пашки… День свадьбы, ага? Укачали Наташку, шампанское, и включил почему-то Чакону…[1] И ты тоже тогда заснула, помнишь? Я болтаю, болтаю, гляжу – а ты спишь…»

4. Новые сведения

Пару дней спустя, за рюмкой коньяка в честь вернувшегося из Германии Павла Адамовича, Валера пытал тестя на предмет его таинственного знакомого.

– Вот и представь, Валерочка, он второкурсник, а мне уж за тридцать, зрелый мастер, – вспоминал разомлевший Павел Адамович. – И этот молокосос меня тыкал – мол, всё не так, шорох в педали, всё переделать. А потом сел и сыграл – знаешь, самое банальное, арию из ре-мажорной сюиты… И я сей же миг всё решил насчёт Светочки. Мы с Машей снимали дачу на Волге, Маша всё Светочку рисовала – хозяйская дочь, два годика, ну тебе всё это известно. И вот вдруг такая трагедия – ни матери, ни отца. Если бы не эта его игра, мне бы и в голову не пришло усыновить чужого ребёнка. А тут, знаешь, как будто отдали приказ – действуй и не рассуждай. И вот появилась у нас твоя Светка. Так что Йозеф тебе вроде как… даже не знаю, как эту должность назвать… Шафер? Кум? – и Павел Адамович чувствительно улыбнулся.

Пробыв с минуту в безмолвном ошеломлении, Валера спросил:

– Жалели потом?

– Жалел? Что ты! Даже не позволял себе таких мыслей! Единственное, что мы с Магией со временем поняли, – это был не наги поступок. Как будто кто-то за шкирку приподнял и показал с высоты – зачем живём. А так – не наше это. Мы – эгоисты.

Валера знал, что Светка – приёмная дочь Радомских. Русская девочка в еврейской семье. Ребёнок без слуха – в чуткой семье музыкантов. Но о фантастической связи её судьбы с Йозефом слышал впервые. Новость потрясла его. Договорив с тестем, он пошёл взглянуть на жену обновлённым взглядом.

На кухне сильно пахло горелым – сбежала кашка. Светка скребком отчищала плиту. Валера присмотрелся к знакомым чертам, стремясь испытать восторг. Должна же была где-то остаться отметина чуда, след «руки судьбы»! Может быть – вот эта энергия, самоотверженная борьба за какую-то свою, пусть далёкую от мудрости идею?

– Валерочка, ну так что с ботинками? Я пять раз тебе сказала, – обронила она неизменное.

Валера метнулся в прихожую, бессмысленно отёр ботинки тряпкой и вернулся к тестю. Тот, откинувшись в кресле, раскуривал сигару, прикупленную по случаю в дьюти-фри.

– Я, конечно, ему рассказал о Светочке. Он был тронут и ко мне прикипел. Сделал меня личным доктором дачного инструмента. Поганенькое пианинишко, но дорого как память, бабушкино. И вот, Йозеф летает по всей земле – он ведь, можно сказать, нарасхват у нас был, да… а я дважды в год настраиваю его развалюху. Чтобы он приехал в отпуск и закатил истерику – всё не так, всё по новой! Но другого мастера, заметь, всё-таки не завёл… – горделиво прибавил Радомский.

– Павел Адамович, но ведь он великий, да? Он великий!.. – тихо сказал Валера. – Как его принимали? Почему я ничего не знаю о нём?

Радомский вздохнул. Сигара оказалась крепковата. Из памяти поднялись иные воспоминания, жена Маша. Ему понадобилось время, чтобы раскопать под ними Йозефа.

– Значит, как, говоришь, принимали?.. – раздумчиво отозвался он. – А принимали двояко. Наши-то его послали сразу, а в Европе дело интересно пошло… Были горячие сторонники, ну и столь же горячие хулители. Оно понятно: во-первых, узкая специализация. Нелепо узкая. Нельзя ведь играть одного Баха. Приходилось как-то расширяться, выволакивать себя на чуждую территорию. За романтиков он, к примеру, брался – но тяжело, большой кровью… Да и сам Бах – ну что это, прямо скажем, за Бах? Не Бах, а класс медитации. Сеанс спиритизма! Бах бы его зашиб, если б слышал.

– Вы думаете? – быстро сказал Валера.

Павел Адамович авторитетно кивнул.

– Йозефу и вообще всё это было трудно. Я имею в виду пребывание на людях. Он старался, конечно, быть милым, особенно когда работал с оркестром. Прямо-таки преображался. У него была подруга Марианна, скрипачка, так вот она говорила: когда Йозеф с оркестром – у него в глазах цветут апельсиновые рощи. Мда… При том что он интроверт ещё тот, я бы даже сказал, с чертами аутизма. Рощи-то дорого ему обошлись! – тут Павел Адамович взял паузу и, отпив коньячку, полюбовался раскрасневшейся от волнения физиономией зятя. – Сломался человечек – причём в буквальном смысле. У него что-то случилось с позвоночником. Пережало нерв – он еле двигался. Ну и ушёл совсем. Сделал всё, чтобы его забыли. И его забыли.

– Ну хорошо, забыли. А чем он занят? Что вообще он делает? – волнуясь, спросил Валера.

– Откуда я знаю! Десять месяцев живёт в Крыму – у нас ему холодно. Тишайшее местечко – я там однажды у него был. Ведёт сугубо частную жизнь, о характере которой, Валерочка, даже боюсь догадываться. Вот правда – не представляю! А в конце марта приезжает на бабушкин огород – девять соток в СНТ. И сидит там в одиночестве, пока не нагрянут дачники. Ну и каждый год паника – инструмент, мол, умер, спасай!

– Но вы же всё понимаете? Вы осознаёте масштаб явления? – вскричал Валера и, не усидев в кресле, зашагал по комнате. – Сколько бы он ещё мог сделать! Записать! Я тут послушал ваши архивы – это же лихо! Это дерзко! – восклицал он, взмахивая руками.

Павел Адамович поднял на зятя глаза в толстых очках.

– Ты сядь, Валерочка. Тут ещё обстоятельство. Понимаешь, в чём дело… – он оборвал и тихонько стукнул себя указательным пальцем по виску.

Валера вмиг утих и испуганно присел на краешек кресла.

– Видишь ли, три года назад к нему стали являться слушатели, – скорбно сообщил Радомский.

– Слушатели – и что?

– Ну – их как бы нет, – объяснил Павел Адамович. – Он и сам понимает, что их нет. Но в то же время чувствует, что к нему пришли люди – послушать Баха. Он даже говорил, что эти люди как бы в него заходят, в сердце. И там садятся на диванчик – в сердце. Когда он играет. Или начинают по сердцу пробираться, наступают там на что-то, хрустят – бывает и больно. Он старается их вести за руку – по правильным камушкам. Этакий он у нас сталкер!

– И что он, лечился? – чуть не плача спросил Валера.

– А как же! Он вообще от всего лечится. Мнительность колоссальная. Что ты, Валера! В Европе лечился, мотался по клиникам. А что – заработал в своё время неплохо, дай бог каждому. Да и эта вечная меценатка его, Марианна… Муж-то знаешь у неё кто?

– Вылечили? – перебил Валера.

– Вылечили. Впал в тоску. Говорит, что понял – это и были те самые люди, ради которых всё затевалось. То есть вся публика, которая некогда у него была, – это так. А вот эти три-четыре фантома – да. Смысл жизни! Ну и о чём тут говорить? – заключил Радомский и, прокашляв дым, потушил сигару.

Валера, оглушённый новыми сведениями, задумался. Из открытой форточки лился невообразимо влажный, шёлковый воздух апреля. Звуками разной высоты по карнизу стучала вода. «Папа, опять ты куришь в доме! – досадным шумом перебил капель голос жены. – Тебе плевать на твоих внуков! Валерочка, если ты не хочешь меня потерять, – не размазывай по ботинкам грязь, а вымой!»

5. Посетители

Утром Йозеф опробовал инструмент – после Валериных трудов стала западать соль в малой октаве. Смертельное одиночество, обуявшее Йозефа в отсутствие теперь уже двух нот, мигом лишило его сил. Они вытекли разом – как из перевёрнутого вверх дном кувшина. Йозеф свалился на диванчик и долго неподвижно смотрел в окно, простроченное весенним дождем. К обеду, однако, отошёл и, поев хлеба с чаем, полез ковыряться сам. Под клавишей «соль» обнаружилась скрепка, должно быть, оброненная вчерашним застенчивым бездарем. Воодушевлённый, Йозеф покопался ещё: признал, что инструмент нуждается в очередном капремонте, а затем взял ключ, повернул на долю миллиметра колок фа-диеза и – победил! Нота чудесным образом выздоровела. Звук стал ровным, как зеркало.

Йозеф возлагал большие надежды на своё весеннее отшельничество. Именно здесь, в комнате с отсыревшим пианино, он впервые сошёл с ума и увидел смысл своей переполненной звуками жизни.

Это произошло без особого повода – само собой. Он играл и в какой-то миг различил присевших на кушетку посетительниц. Девушку лет двадцати, тихую, с милым русским лицом, и с ней – маленькую кудрявую девочку. Йозеф увидел их не в отражении полировки и вряд ли затылком – скорее уж умом или сердцем. Сперва обе сидели скромно, а затем старшая поднялась и неведомым образом зашла в его грудную клетку – прямо «с ногами».

Боль размыкаемого пространства оглушила его – он уронил было руки, но вдруг осознал: единственный способ облегчить рану вторжения – это продлить игру.

И правда, после неловкого прыжка в сердце девушка пошла осторожней. Она следовала за музыкой – точно так, как вёл проводник, не пропуская ни единого звука. Окончание фразы, как внезапно потухшая свечка, заставляло её замереть. Вскоре шаги девушки перестали причинять Йозефу боль.

Девочка, в отличие от старшей барышни, воздержалась от прогулок по сердцу, а принялась изучать сырую, с бегущим небом в окне комнату Йозефа. Поначалу её забавляли шатающиеся по потолку тени ветвей, а затем она нашла себе занятие поинтересней. Деловито прохаживаясь по комнате, девочка время от времени подхватывала из воздуха шар или кеглю причудливой формы – сыгранный и отплывший от своей родины звук – и несла на диван. Вскоре там собралось не менее дюжины вразнобой поющих фигур. В разгар фуги девочка подбежала к Йозефу и потормошила его за локоть, призывая полюбоваться коллекцией. Можно подумать, он был не таинственным мастером, чужим и холодным, а её присевшей за пианино бонной!

Сбитая девочкой фуга, как вражеский истребитель, дымя обрушилась в бездну. Йозеф уронил руки, но при этом не испытал досады, напротив, поднял голову, припоминая какую-нибудь смешную детскую пьесу. Скажем, вот…

На следующий день барышни пришли опять. В руках у старшей был утюг. Нарядный современный прибор с паровыми кнопками. Йозеф удивился утюгу и поначалу заподозрил в нём опасность. Но утюг стал появляться частенько, Йозеф привык и больше не ждал удара по темечку. Кто знает – может быть в том неведомом измерении, из которого являлась гостья, она гладила под музыку Баха рубашки? На четвёртый или пятый визит он дал девушке имя из книжки своего детства, такой далёкой, что от неё осталось лишь имя героини – Отка.

Отке не было особого дела до интерпретатора – она шла к Баху. В этом паломничестве Йозефу отводилась роль проводника, укладывающего звуки, как доски над пропастью, знающего каждую паузу, подобно тому как местный житель знает безопасные кочки в болоте и брод в горной реке.

Пускай проводник – это не цель пути, но и к нему со временем прикипаешь сердцем. Йозеф догадался об этом, когда Отка со сновидческой бесцеремонностью спросила, что он любит помимо музыки? Есть ли у него семья? Во что он верит? И наконец призналась, что хотела бы почитать его дневник. Ведь он ведёт дневник? Не может быть, чтобы нет!

Йозеф впал было в смятение, но смирил себя и обдумал вопрос: а в самом деле, ведёт ли? Ответ пришёл в образе снятых с бумаги (подобно переводной картинке) и пущенных по воздуху нот. Вдоль архаичных линеек Баха бежал тревожный и детский почерк Йозефа. Йозеф был соавтором Лейпцигского Кантора или, по меньшей мере, переводчиком его поэтических произведений на язык ныне живущих.

Прошёл месяц, и по тропе, проторённой Откой, один за другим стали являться новые слушатели. Йозеф узнал среди них своего давнего друга – скрипачку Марианну и ещё несколько смутно знакомых, проглядывающих, как солнце через туман, людей.

Несколько недель подряд Йозеф давал идеальные клавирабенды[2]. Ему не аплодировали и не выплачивали гонорар, но спина была в мурашках счастья. По целине сердца сперва робко, спотыкаясь о камни, затем смелее гили люди. Сталактитовые своды музыки раздвигались, светлели, становясь по мере приближения к цели звёздным небом. Тайное присутствие Кантора захватывало дух, как шум моря, ещё не видимого за соснами. Тут следовало соблюдать особую сосредоточенность. Любая раздражённая, себялюбивая мысль могла обрушить сотворенный мир и отшвырнуть паломников в катакомбы.

Под конец той счастливой весны Йозефу показалось, что его пианино прихварывает. Он вызвал Радомского. Тот явился – низенький, младенчески лысый, с круглым животиком и чувствительными глазами человека, смыслящего в делах души. Пока Павел Адамович возился с инструментом, Йозеф, сделавшийся болтливым, как все счастливцы, проговорился Радомскому о чуде, длящемся вот уж пару месяцев. Он рассказал про Отку и девочку, про Марианну и прочих посетителей, которых он переводит по собственному сердцу – как по мосту – в измерение Баха. Им приходится двигаться с риском, иногда это больно, но зато нет большей близости между душами, чем та, что возникает в подобном паломничестве. Вероятно, это и есть то сокрытое до поры задание, ради которого Йозеф явился на свет.

Сначала Павел Адамович слушал вполуха, но вскоре насторожился, отложил ключ и задумчиво осел на диванчик. Чувство юмора не было сильной стороной Йозефа. По правде говоря, он и вообще не умел шутить. Следовательно, всё сказанное являлось откровенным признанием в безумии.

Радомский потёр лысую голову, перевёл дух и, включив серьёзность тона на максимум, проговорил:

– Значит, Йозеф, если в твои планы не входит повторить судьбу Роберта Шумана, мы с тобою действуем так…

Йозеф выгнал Радомского и, проведя всю ночь в черноте накатившего страха, позвонил знакомому врачу. Тот приехал – и не утешил. По его мнению, Радомский был прав. Йозеф нуждался в помощи. Собравшись с духом, Йозеф принялся объяснять, что слушатели собираются, лишь когда он играет, следовательно, если воздержаться от музыки – может, помощь не так-то уж и нужна? Доктор разделил его надежду, но продолжал решительно настаивать на серьёзном и срочном исследовании вопроса.

За прошедшие сутки Йозеф растерял остаток мужества. Его сознание смешалось. Поулёгшаяся в благополучные годы детская напасть – нервный тик моментально одолела ослабевшую жертву. Моргая «всем лицом», он позволил увезти себя в город.

Мытарства по клиникам продлились полгода. Закончив курс восстановления, Йозеф переждал зиму в Крыму и весной вернулся домой. Галлюцинации не повторялись, а впрочем, они закончились ещё до начала лечения, едва лишь его отлучили от инструмента. Лёгкий, лаконичный, как зимнее дерево, организм Йозефа был условно здоров – обнаруженную ещё в детстве неполадку в сердце не стоило брать в расчёт – Йозеф её не чувствовал, а остальное было в порядке. Разве только избавленное от спазмов лицо утратило сохранявшийся прежде след юности. Теперь всякий раз, видя своё отражение, столь мало достойное музыки, он испытывал жажду размыть его, затереть ластиком, оставив одни глаза. Тогда-то Йозефу и пришло в голову наклеить на полировку пианино листы бумаги.

Год он промаялся в здравии, пытался «встроиться в жизнь», играть, но вода музыки больше не принимала его в свою глубину. Она выталкивала его на поверхность клавиатуры, отвергала, как зачумлённого одиночку, бессмысленного для управляемой любовью вселенной. Йозеф снова улетел греться в Крым. Там случайно ему на глаза попался старый голливудский фильм об Одиссее, тот кадр, где Антиклея, отчаявшись дождаться сына, уходит в морскую пучину. Её пример вдохновил Йозефа. Он попробовал утонуть, но не смог. И эта стихия вытолкнула его.

Осень и зиму Йозеф провёл, почти не выходя из своих тихих апартаментов, листая взятые в библиотеке журналы. В них его интересовали, во-первых, стихи – как материя, обладающая некоторыми чертами музыки, и во-вторых, специфический шелест страниц.

А в канун весны упрямая смелость, с какой он всю жизнь исполнял предназначенное, взяла верх. Он приехал с дерзкой, неистребимой целью – вернуть паломников. Его встречала вода.

И вот, Бог помог – Йозеф справился с фа-диезом! Одержав победу, он сел, подвернул манжеты рубашки, сползшие по худой руке, и, скрестив ноги под табуретом, заиграл любимое. Играя, он чутко прислушивался – нет ли признаков желанного вторжения? Пока что всё было тихо – ни удара, ни скрипа, но Йозеф не оставлял надежду.

Закончив первое погружение, он с силой отворил разбухшую дверь и вышел на божий свет. Ошеломляющее солнце, не встречая никакой преграды, кроме голых ветвей, дробилось о воду. Йозеф прикрыл глаза козырьком ладони – чтобы видеть вдаль, до самого небесного Лейпцига.

Пока он отчаивался, чинил, играл, воды прибыло. К затопленному до верхней ступеньки крыльцу пришвартовалась беседка. Йозеф и не заметил, когда и как на его участке поселилось это хрупкое творенье в японском стиле. Должно быть, его привёз какой-нибудь оставшийся из прошлой жизни доброжелатель.

Йозеф схватился за столбик и поплотней притянул беседку к крыльцу. Рама заехала на ступень и кое-как укрепилась. Шанс совершить плавание привёл его в восхищение. Может быть, посредством плота он каким-нибудь образом освободится от надоевшей «оболочки»? Кости и связки останутся на берегу, а сам Йозеф приобщится стихии воды и воздуха. Вода и воздух определённо ближе к музыке, нежели вся эта скорбная глина, из которой поналепили людей!

Перепрыгнув на качнувшийся пол беседки, он оттолкнулся рукой от перил. Плот, мягко отчалив, двинулся к забору соседей. Впрочем, до него было ещё плыть и плыть. Йозеф лёг на живот и почувствовал всем телом ледяную, таинственную близость воды. Доски пола жестко сомкнулись с ребрами, но всё равно удовольствие было велико. Он закрыл глаза и стал слушать.

В жизни Йозефа существовало одно маленькое проклятье. Никакой звук – будь то птичья трель или грохот крышки мусоропровода – не оставался для него просто звуком. Мозг немедленно угадывал в нём фрагмент мелодии или ритмического рисунка какой-нибудь вечной музыки. Но сегодня у него словно бы стёрли память. Весенний клёкот, звон и плеск проникали в сознание, не возбуждая ассоциаций.

Доплыв до середины участка, Йозеф повернулся на спину и, запрокинув голову так, что волосы коснулись воды, стал смотреть на небо и яблони. Птичье пение наполнило воздух солнечной мишурой, но Йозефу казалось, что щебечут не птицы, а само небо и сами яблони, наконец обретшие голос.

Японская беседка дрейфовала по русскому синему озеру в рай. Когда она доплыла до калитки, Йозеф краем глаза заметил цветы. Видение был столь ошеломляющим, что он мигом перевернулся на живот и, вцепившись пальцами в край плота, склонился к венчику под водой. Это были подснежники. Они расцвели в густом снегу. Затем снег растаял. Чтобы спасти от затопления город Дубну, на реке подняли дамбу, и половодье, залив садовые участки, превратило беседку в плот. Подснежникам пришлось доцветать на «дне морском».

Йозеф прислушался: утопленники приветствовали его прозрачной чередой звуков. Он не уловил в них порядка и всё-таки насвистал в ответ мелодию Моцарта.

А затем окунул руку в острый холод талой воды. Безумие это – рисковать и без того побаливавшими суставами – доставило ему неясную сладость. Руку зажгло. Посомневавшись, можно ли так поступать с дружественными существами, он всё же дерзнул – потянулся и, погрузившись в воду по самое плечо, сорвал букетик. Не целый куст – всего три или четыре цветка. Это стало финалом плавания. Подгребая рукой, Йозеф поплыл к крыльцу и, ухватившись за балку, перепрыгнул на ступени.

Свой странный улов он опустил в хрустальный стакан, из которого изредка, пару раз за весну, пил вино. Подснежники утонули в стакане по шейку, но Йозеф был доволен. Он поставил стакан на стол рядом с пианино – это цветы для гостей. Даст Бог, они придут к нему снова – Отка, девочка и другие близкие. Теперь можно было вскипятить чайник и погреть над паром руки, докрасна ошпаренные талым льдом.

Проходя на террасу мимо тусклого бабушкиного зеркала в прихожей, Йозеф мельком поймал в нём собственный взгляд и, не узнав, остановился. В мистическом, с поволокой, стекле полыхнул зелёно-оранжевый огонь апельсиновых рощ, о котором давным-давно говорила ему Марианна. Йозеф сдёрнул с вешалки шарф, потёр зеркальный туман и отступил – нет, взгляд не стёрся, даже не потускнел! Дары, причудливо намешанные в крови – немецкий романтизм, иудейская устремлённость к цели, славянская меланхолия, страстный балканский нрав, – пробудились разом, наделив Йозефа силой, неслыханной для простого смертного. С восторгом он чувствовал, что готов буквально на всё – лишь бы свихнуться вновь!

6. Исцеление

Внешне ничего не изменилось: Валера ходил в мастерскую, ковырялся в старых инструментах. Вечером забирал из сада Наташку. Но подлинное его существование соскочило с наезженных рельсов и неслось прочь от семьи, в затопленные весенней водой пространства, по которым не проедешь с коляской.

Валера научился покупать себе маленькую свободу на валюту домашних дел. Он больше не уклонялся от чистки картошки и вытирания пыли, а однажды посреди воскресенья сообщил обомлевшей жене, что отныне берёт на себя глажку. Теперь в относительном покое и с чистой совестью, монотонно водя по доске утюгом, он мог слушать в наушниках добытые у тестя записи Йозефа.

Их бесшабашная, не подотчётная никому, кроме Господа Бога, честность трогала Валеру. На территории Баха творился мятеж – по полотнам партит[3] мчали скоростные поезда, ветреный, отчуждённый от красоты неуют современной Европы сквозил в фигурах старинных танцев, и на всех платформах, как на льдинах земных полюсов, маячил человек, не знающий, куда ему ехать. Его слепящее одиночество доводило Валеру до спазмов в горле.

Попадались и совсем иные записи – тихие, пахнущие Валериным детством, когда мама водила его в музыкальную школу и пекла на скромный ужин блины. Слушая, Валера без усилий сливался с голосом музыки и порой разбирал слова.

«Эх, Валера, – вздыхала какая-нибудь аллеманда или чакона. – Как же ты оставил меня? Ведь раньше мы были с тобой не разлей вода – когда ты читал на лавочке в вашем дворике, жёг с мамой осенние листья или просто гонял на велике, влюблённый во всё подряд. И в смешной твоей любви к велосипеду, и в любви твоей к маме – всюду мы были вместе. А теперь у тебя нет любви – не любишь ты никого, даже Наташку с Пашкой. Так, боишься только, чтоб ни с кем ничего не стряслось».

Особенно строга к нему была одна сарабанда, которую Валера, прилежный знаток творений Лейпцигского Кантора, почему-то не слышал прежде. Под каплями её звуков в душе растворялись пласты лежалого зла и открывались маленькие круглые дырочки – прожоги в правду. Через них, если прильнуть, Валера мог различить строки своего мистического «досье» – предал маму, предал себя, не вырастил ни дружбы, ни любимого дела. Вял, труслив, сонлив, пропитан преждевременной старостью…

Валера слушал, соглашаясь со всем, и ему казалось, что лекарство, столько лет стекавшее по поверхности, наконец-то стало проникать внутрь. Йозеф наподобие филиппинских магов раздвинул ткани, и благодать Баха прошла напрямик к «больному органу». Вот только что болело у Валеры?

Во время одного из таких сеансов в спальню, где он гладил простыни и пододеяльники, вошла Светка. В её руках была молочная бутылка и ложка.

– Вот смотри, я купила молочко, фермерское! – весело проговорила она. – Да сними ты свои уши! На, попробуй! Сливки – видишь? Потому что это натуральное молочко. Три дня – и скисает. Ну, пробуй же! – и Светка ткнула ложку ему в лицо. Валера покорно открыл рот – зубы лязгнули о железо. И вдруг подкатила тошнота, так внезапно, что рука сама оттолкнула ложку – выпав из пальцев ошеломленной Светки, она звякнула о штангу гладильной доски.

Отплевавшись от «молочка», Валера не вернулся к утюгу, а вбежал в кабинет тестя. Тот был занят интеллектуальным трудом – варганил за ноутбуком статью на сайт мастерской.

– Павел Адамович, вот скажите, что это? – воскликнул Валера и, подняв крышку пианино, наиграл ту самую, прожигавшую «дырочки» сарабанду. – Это Бах?

Радомский, отвернувшись от экрана, прислушался.

– А-а, нет… – рассмеялся он, – это его собственное. У Йозефа хобби – пополнять собрание сочинений Баха. Не знал? Например, Седьмая партита. У Баха клавирных шесть, но Йозеф удружил – нате вам седьмую!

– Думаю, всё же это Бах! – возразил Валера. – Ре-минорная сарабанда. Только вот откуда? Вы послушайте всё же, может, вспомнится… – и, придвинув табурет, благоговейно извлёк череду целительных звуков.

– Ради бога, сарабанда, куранта, жига, – морщась, перебил Радомский. – Да, похоже. Но ты же понимаешь – чего стоит подражание? Сделать стилизацию – это и я могу.

– Ну так сделайте! – резко поднявшись, сказал Валера и долго потом умолял потрясённого тестя простить ему грубость. Откуда только нашло? Кажется, первый раз в жизни тишайшего Валеру «укусила муха»!

Павел Адамович, уведя тоскующий взгляд к окну, сказал, что прощает.

Но, должно быть, «укус» оказался ядовит и проник в кровь. Под визги детей и бессмысленные реплики Светки Валера всё старался припомнить строгие и любящие слова, какие говорила ему музыка Йозефа – про чистую жизнь детства, про дворик с велосипедом и листьями. И вдруг – неожиданно для себя самого – объявил жене, что завтра поедет к маме.

Поступок его был нов и потому страшен. Не выдюжив собственной дерзости, Валера забился в спальню, завернулся с головой в одеяло, но успокоение длилось недолго.

– К маме он поедет! Ты для того детей завёл, чтоб к маме ездить? Или чтобы в наушниках фанатствовать? – полыхнул над одеялом возмущённый голос жены. – Я ему про молочко для его же сына – а он ложками швыряется!

– Молоко! – из-под одеяла рявкнул Валера. – Не молочко, а молоко! Ма-ла-ко!

Голос умолк на пару секунд и полился с новой силой. Хорошо ещё, что одеяло срезало высокие частоты.

– Валерочка, я что, плохая жена? – визжала Светка. – Я ведь тебе разрешаю в воскресенье валяться хоть до одиннадцати, а сама колупаюсь с детьми! Потом, я тебе всё время разрешаю копаться в твоих фотках! Но есть же пределы! Знаешь, милый, если всё так пойдёт, ты можешь меня потерять!

– Да не нужны мне никакие ваши фотки! Ты мне их сама навязала, чтоб я щёлкал детей! Я другим хотел заниматься! Совершенно, абсолютно другим! – окончательно утратив себя, взревел Валера и забрыкался под одеялом, как спелёнутая лошадь.

Бедный дворик на окраине Великого Новгорода, явленный в окошечках сарабанды, мучил Валеру своей достоверностью. Вот мама кидает на снег половичок, а потом вдруг сразу – золотая листва берёз и георгины. И любовь, всюду любовь, вольное дыхание, воздух! Трус и раб! Трус и раб! – городил он шёпотом и бил себя под одеялом кулаком в нос. И опять на припёке, где колонка с водой, зацветала мать-и-мачеха и манила Валеру провалиться в прошлое лет на двадцать. Да, на двадцать – не меньше…

К ночи у Валеры поднялась температура. Он метался по постели и плакал. Ему казалось, что какая-то его часть – наверно, душа – присутствует в мамином дворике, склоняясь горячим лбом к георгинам. И одновременно – одно не мешает другому! – находится в сырой комнате Йозефа; там уже невидимо собрались люди, пришедшие, как и он, за исцелением, но молчит пианино – хозяина нет и нет…

7. К маме

На рассвете, пошатываясь от слабости, Валера выбрался в прихожую, воровато оделся, стащил из кухни полбатона на дорожку и поехал в Новгород к матери.

По дороге он сомневался и страдал. В своё время мама возразила против его союза со Светкой, назвав её девушкой глупой. Молодая жена, заподозрив угрозу, взяла с мужа слово сократить общение с деспотичной мамашей до минимума. Позвонил в день рождения – и будет. «Ты разве не понимаешь – иначе она разрушит наш брак!»

И вроде бы правильно сделал Валера, что поехал – не виделись с мамой уже два года, но всё равно его грыз стыд. Светка неизбежно подумает, что он обидел её из-за музыки. Разве Йозеф играл о том, как быть жестоким с родными? О чём угодно – но не об этом!

Чинили Ленинградку. Километров сорок пришлось ползти по срезанному асфальту. После этакого наждака немного останется от шин. Светка почует, конечно, урон – будут слёзы. Был бы он поумней, поглядел бы заранее, как объехать… – переживал Валера. А потом над соснами тракта вспыхнуло солнце, и в голове у него тоже что-то вспыхнуло – он погнал, наплевав на всё. Как будто полоса бездорожья – глины, камней, столпившихся грузовиков и экскаваторов – была последним препятствием на пути к истинной жизни, которая настанет вот-вот.

При въезде в Великий Новгород Валера, не успев отдать себе отчёта в совершаемом действии, затормозил на обочине и поглядел через зеркало назад: две пожилые женщины, расставившие на аккуратной клеёночке свой товар, с надеждой смотрели на его машину. Рядом с ними, опёртый о «ногу», стоял прогулочный велосипед – облупленный и странно родной. Велосипед этот въехал рогами руля прямо Валере в сердце. Первые секунды он тупо созерцал в зеркало дальнего вида его знакомую конструкцию, а затем причина «дежавю» высветилась в памяти: это был подарок на одиннадцать лет! Помнится, Валера не слишком обрадовался ему – какой-то девчачий, без рамы…

Валерина мама – худенькая, в старой рыжей куртке на молнии, с блёкло-коричневыми, совершенно белыми у корней волосами продавала на пару с подругой оставшиеся после зимы запасы – маринованные белые грибы, огурчики, черничное варенье. «Мама!» – позвал Валера в форточку и не услышал своего голоса, как будто повстречал мать не на земле, а в царстве Аида. Он так и не нашёл в себе сил выползти из машины. Мама сама села к нему, утолкав складной велосипед в багажник.

Ни колонки, у которой цветёт мать-и-мачеха, ни лавочки – ничего не успел разглядеть Валера. Сильный дождь загнал их в дом. Мама сварила картошку и, усмехаясь, раскрыла непроданные банки – грибочки и огурцы.

Чтобы не думать, Валера без меры запихивал в себя еду и болтал тоже без меры – про внуков, про свою пыльную и звонкую работу в мастерской. Мама не перебивала его. Валера замолк сам, потому что вдруг услышал музыку. Через крышу в дом протекал дождь и бил в расставленные по комнатам тазы и кастрюли. В ответ на Валерины ахи мама, усмехнувшись опять, сказала, что сосед за бутылку однажды слазил, подлатал, но хватило ненадолго.

После того как дождь утих, Валера приставил разбухшую, сбитую ещё отцом лестницу и полез поглядеть, что там, с крышей. Старый, истрёпанный в щепку шифер насквозь пропитался дождем.

Домой в Москву Валера возвратился через сутки, в воскресенье днём, и за весь обратный путь не заметил, кажется, ничего, кроме деревенских крыш, сплоить покрытых пеплом осыпающегося шифера. Только ближе к Москве пошла металлочерепица.

Дома, проигнорировав обиженный вид Светки, Валера с ходу поднял вопрос о деньгах на ремонт для мамы. Своих заначек у него не водилось – распорядиться финансами без участия жены он не мог.

Светкино мнение было определённым. Ты не зарабатываешь столько, чтобы позволить себе благотворительность. Это раз. И два – Валерочка, ты забыл, как она хотела нас разлучить?

Когда гроза, разметав все молнии, взяла передышку, Валера спустился к почтовым ящикам. Там за ничейной, замечательно открывавшейся Валериным ключом дверцей у взломщика хранились сигареты. Он выкладывал их вечером, а утром доставал – удобно!

Докурив в торце дома, возле входа в подвал, недосягаемый для взгляда из окон, Валера полез было за жвачкой – отбить сигаретный дух и вдруг, усмехнувшись, вынул руку из кармана. Подростковый бунт – говорить, что думаешь, и поступать, как решил, – обуял великовозрастного Валеру.

– Да ладно тебе, Светуль, не дуйся! – за обедом вступился за зятя Павел Адамович. – Бросит он – вот посмотришь.

Светка сидела к Валере спиной и кормила Пашку супчиком. Интересные они! Не дуйся! А что ей делать, если муж на глазах отбивается от рук? Теперь и курить ещё вздумал!

– Валера, ну скажи ты ей! Ты ж не будешь больше – вон, по глазам вижу! – подмигнул зятю Радомский.