Охота Лем Станислав

Читать бесплатно другие книги:

Супервоин, способный не только биться любым оружием, существующим в межгалактической Империи, но и м...

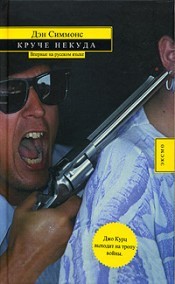

Дэн Симмонс — талантливый и очень разносторонний писатель. Получив известность как автор великолепны...

В этой книжке рассказывается о первых делах любимого героя Картера Брауна – нью-йоркского частного д...

Проведя своего ученика Трола через смерть и воскрешение с помощью магического обряда, маг и мастер б...