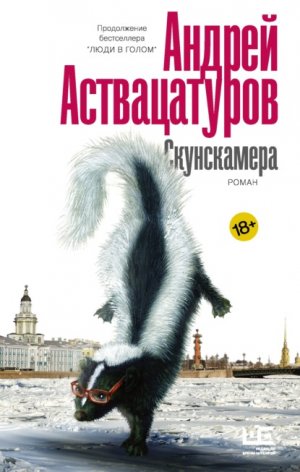

Скунскамера Аствацатуров Андрей

– Ну смотрите. Частное там есть, а общего – нет. Ощущение, когда читаешь, будто тебя десантировали в незнакомой местности, а карту дать забыли.

Женя вдруг прерывает меня и, повернувшись к Барсику, тоном строгой учительницы спрашивает:

– Понял, что тебе тут рассказывают?

Барсик послушно кивает.

– А ты вообще Фолкнера читал? – не отстает Женя.

Барсик виновато улыбается. Женя скептически хмыкает и поворачивается ко мне, снова сделав заинтересованное лицо.

Вдруг я ловлю себя на мысли, что у меня больше не получается думать о Фолкнере. Да и вообще о чем бы то ни было. Словно кто-то взял и сдунул все мои мысли как сухие листья.

“Фолкнер? – переспрашиваю я себя уже на улице. – Да кто он такой, этот Фолкнер? И вообще, куда все подевались? Только что стояли прямо вот тут. И еще Женя сказала, чтоб я на метро не садился, чтоб ехал на маршрутке. Ладно, там видно будет”.

Под ногами приятно шуршит опавшая листва. Я начинаю носками ботинок подбрасывать сухие листья, и это хочется делать до бесконечности. Вот так ходить взад-вперед, и чтоб все время шуршало. “Странно, – думаю я. – Мне уже тридцать, а я еще ни разу так хорошо не шуршал”. Само собой в голове вдруг складывается стихотворение:

- В траве лежало тело

- И сиськами вертело.

“Что бы все это могло значить?” – думаю. Я мысленно напеваю продолжение: “Представьте себе, представьте себе, и сиськами вертело! Представьте себе, представьте себе… зелененький он был!”

Впереди аккуратно в ряд выстроились елки. Подозрительно зеленые и упругие. “О! Значит, можно по грибы и по ягоды! – озаряюсь я. – Варенья наварим на зиму. И вообще, куда я, блядь, зашел?”

В темноте мимо елок ковыляет бабуля, прикрепленная в наказание поводком к маленькой собачке.

– Кис-кис, собачечка! – зову я.

“Собачечка” нюхает пенек, некоторое время суетливо вертится вокруг него и делается похожей на Фолкнера – тот же выточенный нос, те же прищуренные глаза. Мне неловко за то, что я ляпнул тогда Жене про бутылку анисовой, и я усилием воли превращаю Фолкнера обратно в собаку – “прости, брат”.

В голове начинают копошиться какие-то новые мысли. Делаю несколько шагов в сторону и на левом запястье чувствую металлический холодок часов. Люся, наверное, уже дома. Стрелки – неравнодлинные. Как раздвинутые ноги какого-нибудь инвалида. Байрона, например. Литературоведы пишут же, что у него одна нога была короче другой. Так у него и стихи такие. То в лес, то по дрова. Писал потому что наобум, по наитию, вот все так криво и получалось. Я в восторге от этого филологического открытия. Надо бы и у других поэтов поискать какой-нибудь физический изьян. Но в данную минуту очень трудно сосредоточиться.

Вокруг как будто убрали шум, а звуки все выключили и потом снова включили, но уже по-раздельности. Я рад, что очнулся уже в метро, но мне все равно не по себе. Лампы, пока едешь вниз по эскалатору, полыхают обжигающим светом. Стены будто каучуковые – то разбухают, то сдуваются. Чёрт-те что творится. Наконец я внизу. Резко прочерченные своды раскрываются как устрицы и впускают меня на платформу.

В вагоне мои глаза тотчас же выцепляют красный ромб на белом пуховике сидящей напротив женщины. Ромб под моим взглядом постепенно наливается электрическим светом. Я вдруг начинаю потихоньку высовываться из самого себя. И ромб меня в этом поощряет – одобрительно подмигивает.

“Это неспроста!” – догадываюсь я. И, чтобы никто не заметил, что я почти скоро полностью высунусь из самого себя, достаю книгу. Открываю где-то посередине.

“Сексус” Генри Миллера. Там все совокупляются, потом терзаются загадками жизни и философствуют, а потом снова совокупляются. Словом, книга на редкость занимательная. Но читать не получается. Вдруг оказывается, что гораздо интереснее смотреть на буквы. Интереснее и важнее. Они маленькие, нагленькие, черненькие. Я разглядываю буквы. И тут меня вдруг как током по всему телу: сейчас все заметят! Что я не читаю, а только смотрю как дурак на буквы. Чтобы не вызвать подозрений, я демонстративно у всех на виду переворачиваю страницу. Но выясняется, что листать страницы тоже интересно. И ничуть не меньше, чем смотреть на буквы. Как все в мире здорово придумано! Я начинаю листать одну за другой страницы. Всю жизнь бы, думаю, вот так вот сидел и листал, листал, листал. Но вдруг меня снова как током: так еще подозрительнее! Нет, уж лучше, думаю, все буду делать по очереди. Смотреть и листать, листать и смотреть. Чтобы не заметили, не засекли. Я смотрю, потом листаю, потом снова смотрю и снова листаю. Буквы вдруг начинают курчавиться и вылупляются из бумаги. Я испуганно прикрываю станицу рукой и быстро ее переворачиваю. Но на следующей происходит то же самое. Сейчас намусорю, понимаю я, прямо всем под ноги. Быстро захлопываю книгу, и буквы высыпаться на пол вагона не успевают. То-то же! Я победно смотрю на красный ромб. Теперь он уже выглядит потускневшим и светится не так ярко.

Минут через десять выкарабкиваюсь из метро на свежий воздух. Оглядываюсь. Даже в темноте мой дом № 9, бывшее негритянское общежитие напротив и коммерческие ларьки выглядят так, будто их только что отремонтировали. И грязь под ногами кажется какой-то посвежевшей.

– Ну и где ты был?! – Люся стоит посреди нашего коридорчика, уперев руки в боки, и не пускает меня в комнату.

– Пиво пил! – радостно смеюсь я ей в ответ, кого-то цитируя. Мне кажется это дико остроумным.

Люсе почему-то не смешно. Она явно настроена против меня и намерена продолжить допрос.

– С кем?

– Ни с кем! – Я улыбаюсь и чувствую, что улыбаюсь слегка придурковато.

– Со Степановым?! – В голосе Люси растет угроза.

– Нет, не с ним… Отстань… С Женей…

– С Женей?! – вскрикивает Люся. – С какой Женей? С этой наркоманкой?!

– Люсь, ну не надо так громко… Мы о Фолкнере разговаривали…

– О каком еще Фолкнере?

– Люсь, ну чего ты? Это писатель такой.

– Без тебя знаю! А ну в глаза мне смотреть!

Я смотрю Люсе в глаза и улыбаюсь.

– Так и есть! – в отчаянии замахивается на меня кулаками Люся. – Ты зрачки свои видел? Все ясно! Ты с ней вместе нажрался какой-то дряни! Господи!

Люся начинает кричать, что я подлец, что я мало зарабатываю, что она сейчас соберет вещи и уедет к маме и что-то еще. От ее крика у меня в ушах стоит приятный веселый перезвон и хочется танцевать.

– Я знаю! – кричит Люся. – Я тут распинаюсь, а тебе, уроду, всё равно!

– Ты знаешь, Люсенька, совершенно всё равно! – добродушно соглашаюсь я.

Общежитие

Я очень много времени провожу у своего окна. И все больше убеждаюсь, что желание Петра Первого прорубить окно в Европу наконец сбылось. На улице – реклама с иностранными словами, стеклянные торговые павильоны, иномарки. Ни дать ни взять Европа. Или еще лучше – Америка.

А вот раньше мне из окна была видна самая настоящая Африка, целый дом с живыми неграми. И я очень гордился, что у меня окно не такое как у всех, не петровское.

К неграм, виноват, к африканцам жители нашего микрорайона, обитатели площади Мужества и примыкавших к ней улиц, относились вполне сочувственно. Раз негр, думали все, в том числе и те, кто стоял у ларька как на посту уже с утра, значит, бедняк, работяга, вроде нас, честный труженик, униженный, оскорбленный и забитый. Словом, друг Советского Союза.

А друзьям надо помогать.

Остановить, если он проходит мимо, поинтересоваться “как самочувствие” – все-таки тут не Африка и зимой холодно, похлопать по плечу, предложить пива, рассказать, как пройти в магазин и где тут можно без риска втихаря “остограммиться”, если чернокожий друг Советского Союза не в курсе. Словом, проявить гостеприимство и дружелюбие.

Сначала, совсем маленьким, я очень боялся негров. И всегда прижимался к отцу, если на улице кто-то из них попадался нам навстречу. Помню, отец сердился и возмущенно говорил маме:

– Дожили! Расист растет! А тебе, – строго наставлял он меня, – должно быть стыдно!

Мама в те годы преподавала в институте культуры русский язык вьетнамцам и неграм и все время внушала мне, что негры, хоть и черные, ничуть не страшные и не злые. Черные негры потому, объясняла она, что в Африке, где они живут, слишком яркое солнце, и кожа темнеет – защищается от него. Она говорила, что негры тут не просто живут, а приехали к нам учиться разным наукам, читать книжки. Иногда она, правда, жаловалась, что у некоторых из них с русским языком плохо. Один, например, из бывшей французской колонии, во всех сочинениях подчеркивал свои боевые заслуги перед отечеством и писал, что он “героически срался за родину”.

Другой студент, кажется, с Берега Слоновой Кости, по маминым словам, постоянно проявлял удивительную инфантильность и бестолковость. Когда мама его спросила, кто весной сидит на ветке и поет, он не задумываясь ответил: “Люди!”

Мамины рассуждения меня со временем успокоили. Я скоро уяснил, что каждый негр – это человек с образованием, изучающий сложные науки, словом, ученый.

Негры, которые жили на площади Мужества, вопреки тому, что нам о них рассказывали, совершенно не производили впечатления униженных и оскорбленных. Веселые, пестро разодетые, они проходили мимо нас, скучных северных увальней, что-то громко обсуждая на неведомом языке, энергично жестикулируя и смеясь. Из окон серого здания, где они жили, по всей округе разносилась громкая музыка. По выходным она умолкала только под утро. Жители нашего дома, особенно пожилые, ходили жаловаться на шумных иностранцев в домоуправление, где им всякий раз терпеливо объясняли, что проживающие в общежитии граждане являются представителями дружественных государств и, учитывая сложную международную обстановку, необходимо проявить максимальную сознательность, терпение и уважение к чужим традициям.

Вечерами, когда заходило солнце и яркий свет лучей падал в окна общежития, веселые представители дружественных государств выставляли у себя на подоконниках большие зеркала и пускали в нашу сторону солнечных зайчиков. Жильцы моего дома нервничали, с грохотом открывали настежь тяжелые рамы, грозили хулиганам кулаками и сердито кричали на них. Те в ответ только смеялись и показывали пальцами.

Помню, как однажды, когда нам вечером запустили очередного “зайчика”, мама высунулась из окна и крикнула через всю улицу:

– Немедленно прекратите! Иначе я в ваш деканат пожалуюсь!

С противоположной стороны улицы донеслось удивленное “Что-о-о?”, зеркало убрали, и бегавший по стенам нашей комнаты зайчик исчез. Видимо, магическое слово “деканат” оказало-таки свое действие. Но, как выяснилось, ненадолго. Ровно через десять минут зеркало снова появилось в том же окне. Мама всплеснула руками.

Я видел, что она расстроилась, и решил на правах мужчины вступиться. С утра, когда солнце светило с их стороны, я притащил на кухню большое настольное зеркало и, поставив его на подоконник, принялся пускать зайчик в окна напротив. За этим занятием меня застали родители.

– Андрей! – грозно сказал отец. – Сейчас же перестань! Что за хулиганство!? Немедленно отнеси зеркало туда, где ты его взял.

Я заупрямился.

– Ты слышал, что я сказал?! – повысил голос отец.

– Лёня! – вмешалась мама. – Не кричи на ребенка!

– Они первые начали, – смело заявил я.

– Ну, Андрюша, ты ведь не негр какой-нибудь, – смягчившись, укоризненно сказал отец.

– Лёня! – отчаянно крикнула мама.

В академическом собрании

Воспоминания обычно даются мне через силу. Я, конечно, рассыпаю бисером буквы на клочках бумаги, пытаюсь бежать, оставаясь на месте, и даже улетаю в своем воображении в сторону отодвигающегося горизонта, закрытого типовыми постройками. Но слишком уж часто останавливаюсь и возвращаюсь в настоящее. Да и летаю я, по правде говоря, как крокодил из армейского анекдота – невысоко. Настоящее держит меня очень цепко, как порноактёр порноактрису, и ни за что не отпустит.

Сквозь дымку расплывающихся образов детства, волшебно-радостного города, ушедшего к ребятам по соседству, нет-нет да и проступят административные бумаги, отчеты по аттестации преподавателей, программы курсов, физиономии студентов. Творить, сочинять в таких условиях нет решительно никакой возможности.

Мой вам совет… Я, конечно, не мастер давать советы, но все же… Прежде чем предаваться творческой фантазии, обзаведитесь сначала большими крыльями глупости. Такими пристегивающимися крыльями на манер дельтаплана. Чтобы вы могли их в любой момент отстегнуть, аккуратно сложить и спрятать поглубже в шкаф, предварительно с должным тщанием пронафталинив. А если у вас взаправду вырастут крылья – пусть даже крохотные страусиные, – то пеняйте на себя. Ваши родные и близкие всегда начеку. Тотчас же вызовут на дом дюжих санитаров, которые вас, как говорится, “зафиксируют”. Определят в общежитие к Наполеонам и Бонапартам. Надолго. Возможно, навсегда.

Хотя, с другой стороны, в нынешних сумасшедших домах, возможно, не так уж и плохо. Тихие палаты, крашеные двери, свежее бельё, трехразовое питание, разноцветные смешные таблетки, телевизор… Говорят, там даже по вечерам медсестры раздают эротические журналы. Сиди и листай себе на здоровье… И мечтай. С самим собой оно ведь всегда приятнее, чем с кем-то. Разве женщина, пусть самая красивая, пусть даже 90-60-90 и отзывчивая, как принцесса Ди, – разве она поймет тебя лучше, чем ты сам себя поймешь?

Так что выбирайте: пристегивающиеся ремнями к спине крылья глупости или тихие палаты. Вы как хотите, а я выбираю первое. Я всегда выбираю первое в ресторане, если на первое и на второе у меня не хватает денег. Первое проще усваивается, и его не надо подолгу пережевывать. Вы, наверное, уже почувствовали, что я выбрал первое?

Сейчас мне и вовсе не пишется.

Я сижу в холодном актовом зале института на конференции, посвященной проблемам либерализма. На сцене, за кафедрой – немолодой американский профессор в тщательно отутюженном сером костюме, длинный и тощий, с аккуратными залысинами. Социолог. Гуманист и либерал. Приехал нас, подобострастных невежд, уму-разуму учить. Прямиком из штата Колорадо. Штат огромный и всему миру известный. Жуком знаменит. Профессор что-то говорит, улыбается, энергично жестикулирует. Иногда зачем-то включает проектор, и на экране за его спиной появляются какие-то слова на английском языке. Вникать в их смысл мне совершенно не хочется. Равно как не хочется смотреть на экран. Тем более что у меня на столе выданный лист бумаги с теми же самыми словами. На этом листе я пишу текст, который вы сейчас читаете. Докладчика я не слышу. За долгие годы постоянных разговоров со скучными и болтливыми людьми я мысленно научился отключать звук у собеседников. Очень удобно. Особенно в данную минуту. Американский профессор беззвучно шлёпает губами: шлёп-шлёп-шлёп. А я погружаюсь в свои мысли и пишу, пишу, пишу. Со стороны у людей возникает ощущение, что я внимательно слушаю докладчика и старательно конспектирую его выступление. Тем лучше. Но главное, чтобы он не задал никаких вопросов “в зал”: они иногда это любят. И если вопрос застанет меня, доцента, врасплох – получится неудобно.

Сосредоточиться на тексте мешает холод. Ощущение, будто меня поместили в морозильную камеру. В академических собраниях, я давно заметил, если не натоплено, всякого вновь пришедшего или опоздавшего радостно приветствуют. Ему машут руками, улыбаются, иногда покровительственно подмигивают – это только тем, у кого степень или звание пониже, – потом гостеприимно указывают на незанятое место, но своего места никогда не уступают. Никому не хочется перемещаться на холодный стул с тёплого стула, нагретого мягкими полупопиями, и снова заставлять ягодицы трудиться, снова превращать их в два отопительных прибора. Никому не хочется нарушать установившуюся гармонию нижней части тела с предметом мебели, гармонию, построенную на справедливых и равных правах: сначала сиденье вбирает тепло мягкого зада, а потом – накопленное тепло ему возвращает. И никаких раннекоммунистических лозунгов, типа:

сиди, товарищ, быстрее! твой теплый стул

уже нужен следующему товарищу!

Один безумный философ жаждал теплоты, теплоты в других людях, в домах, в климате. Он даже говорил, что гении не рождаются там, где сыро, холодно и бывает снег, а появляются только в тех широтах, где сухо и жарко. Если ему верить, что вовсе не обязательно, то у нас никаких шансов даже подготовить приход гения. Ландшафтом не вышли. В Петербурге всегда сыро и холодно.

И потому надо не умствовать, не сочинять, не сидеть на одном и том же месте, а разогреваться работой. Делать что-то. Ходить, добиваться, бегать по стадиону, зарабатывать деньги. А если уж придется усесться, то только для того, чтобы поесть. Вы никогда не замечали, что животные, особенно если самые мелкие, всё время едят? Это они эдаким манером с холодом борются, внутреннее тепло вырабатывают. Хомяк ест, ест, ест, жует, жует, жует, ням-ням-ням, выталкивает новой пищей наружу то, что только что съел, а ее в свою очередь выталкивает очередной порцией съеденного. Иначе никак нельзя. Иначе хомяк остынет, заболеет и умрет.

Я оглядываюсь по сторонам. Иностранные гости жуют жвачки, гоняя мускулы на лицах. Видимо, никто из них не хочет заболеть в незнакомой холодной стране. Наши тоже не отстают. Хотя они не столь едины и методичны. Кто сосет леденец, кто отхлебывает кофе из пластмассовой кружки, кто, слегка морщась, хрустит солеными сухариками.

Здесь все-таки очень холодно. Совсем как в тундре. Я сижу за столом, мысли мои парализованы, а даже в тундру положено врываться ранним утром и непременно на быстрых оленях. На лежащем передо мной листе бумаги я аккуратно вывожу слово “тундра” и заключаю его в кавычки.

“Тундра”

В прошлом учебном году в этой же промозглой аудитории я принимал экзамен по литературе. Я сидел, слушал студентов и злился так же, как вот сейчас. Они повторяли те же самые примеры, которые я приводил на лекциях.

– Что такое метонимия? – помню, спросил я у перепуганной до полусмерти девушки.

– Метонимия? – робко переспросила она.

– Да, метонимия.

– Ну, это украшение такое… словесное…

– Какое “такое”?

– По смежности… ну там это… часть вместо целого… вроде.

– Гм… Ладно… – проворчал я. – Пример можете привести?

– Могу. – И гордо объявила: – Все флаги в гости будут к нам!

– Идите.

Села следующая. Мини-юбка. Блузка с глубоким вырезом. “Вот дура, – подумал я. – Холодно ведь”. Ярко накрашенные губы. На большом пальце кольцо как у папуаса. Судя по акценту, приехала откуда-то из-под Архангельска. Начала теребить исписанные засаленные листки, неумело вырванные откуда-то.

– Пример метонимии можете привести? – с ходу спросил я.

– Конечно! – величественно заявила она, вынув изо рта жвачку. – Из Лермонтова, например: “Все флаги в гости будут к нам!”

В перерыве я отыскал Федора Двинятина, и мы направились в буфет съесть по пирожку. Когда мы уселись за столик, я пожаловался ему, что студенты ни черта не знают, и даже пример метонимии привести не могут.

– Метонимии? – переспросил Двинятин. – Я сейчас, Андрюшечка, тебе расскажу про метонимию одну историю. Можешь студентам на лекции давать в качестве примера. Запомнят с ходу.

Это история, по словам Двинятина, произошла где-то в начале восьмидесятых, в одном из технических вузов Ленинграда. На одной математической кафедре работал профессор по фамилии Ким. Кореец по национальности. Было ему тогда где-то лет тридцать пять. Математики, как известно, в отличие от филологов, рано получают научные степени и звания. Поэтому, будучи доктором наук и профессором, Ким выглядел весьма моложаво.

Стоял как-то раз этот Ким у расписания.

Дело было в конце июня. У студентов полным ходом шла летняя сессия. Абитуриенты со своими мамами-папами уже начали мелькать в университетских коридорах. Ким всматривался в расписание, выискивая номер аудитории, куда ему надо было идти принимать экзамен. И тут сзади его кто-то похлопал по плечу. Ким обернулся. Перед ним стоял розовощекий студент и приветливо улыбался. Ким раскрыл было рот, но студент его опередил и радостно спросил:

– Что, Тундра, поступать к нам приехал?!

Теперь всякий раз, когда я рассказываю студентам про метонимию, я вспоминаю эту историю. Но воспроизводить ее на лекции почему-то не решаюсь. Даже если в аудитории очень холодно.

По дороге в гастроном

Когда я был маленьким, я очень не любил зимний холод и промозглый ветер, продувавший улицы в нашем микрорайоне. И потому мне нравилось особенно зимой заходить в гастроном на проспекте Тореза. Там внутри было тепло и всегда вкусно пахло хлебом. Вечерами, когда за окнами детского сада уже начинало темнеть и на проспекте Тореза зажигались фонари, мама забирала меня из группы, и мы обычно шли в гастроном. По дороге она то и дело сердито говорила мне, чтобы я прибавил шагу, иначе мы придем туда поздно, продукты раскупят и нам ничего не достанется. Мне было на самом деле все равно, купим мы продукты или нет. Я почему-то не любил то, что взрослые называли “настоящей едой”. Особенно творог и сосиски. Творог я, давясь от отвращения, ел, но больше размазывал по тарелке; а сосиски, которые мама на завтрак нарезала тоненькими шайбами, я, когда она отворачивалась, украдкой выбрасывал в форточку.

Поэтому лично мне торопиться в гастроном было незачем. Я упрямился, просил маму зайти на детскую площадку или поиграть в снежки, но она тянула меня за руку и пугала тем, что в магазине, если я не потороплюсь, придется стоять в длинной очереди. Этого мне очень не хотелось: стоять на одном месте возле кассы, медленно продвигаться вперед, разглядывать со спины скучное пальто какой-нибудь бабки и слушать обрывки взрослых разговоров.

– Мама! А ты купишь мне конфет?! – спрашивал я по дороге.

– А волшебное слово? – напоминала мама.

Волшебное слово

В детстве мы все время что-то просим. Особенно у взрослых. Мячик, игрушку, мороженое, велосипед, щенка… Нам, как правило, ничего не дают и не дарят, но предварительно уточняют:

– А волшебное слово?

– Пожалуйста! – умоляем мы и, естественно, ничего не получаем.

В квартире издателя Александра Ванина однажды рано утром раздался телефонный звонок.

– Саша, привет! – восторженно закричали в трубку, и Ванин узнал голос своего немецкого приятеля Тома, известного литературного агента. Том говорил по-русски довольно сносно, хотя и с сильным акцентом, любил Россию, русских девушек и вообще был человеком восторженным и увлекающимся.

– Да, Том, да, дорогой… дико рад тебя слышать, – морщаясь, произнес Ванин. На часах было семь утра.

– Саша! Понимаешь, я вчера решил поехать в город Магнитогорск!

– В Магнитогорск? – безо всякого интереса уточнил Ванин. Чтобы не будить жену, он уже успел перебраться на кухню, где лежали сигареты. – Том! Магнитогорск – это дико интересно! Конечно, поезжай. Только скажи, пожалуйста, а почему именно в Магнитогорск? Почему не в город Елец, например, или в город Каменск-Уральский?

– Ты понимаешь, – стал поспешно объяснять Том. – Я вчера открываю атлас России, и мне попадается на глаза слово “Магнитогорск”. И я чувствую, оно меня магнитом тянет.

Ванин зевнул.

– Саша! Только я хочу знать… Даже спрашивать неудобно.

– Не стесняйся, Том, спрашивай! Как у тебя вообще дела? Как там наши книги?

– Дела хорошо. Там очень страшно?

– Не знаю. Нет вроде…

– Саша! Там могут убить?

Ванин на секунду задумался.

– Знаешь, Том, – сказал он. – Россия – это тебе не твоя Германия. И не Швейцария, куда ты с женой отдыхать ездишь. Это реальный пиздец. Тут полно всяких ебланов и убить, в принципе, могут в любую минуту.

– А в Магнитогорске?

– А в Магнитогорске, – продолжил Ванин, – дела обстоят так же, как и везде в России… Только твои шансы быть убитым, наверное, немного возрастут. Я точно не знаю. Главное, Том, не шароёбься где попало.

– Что? – не понял Том.

– Ну не ходи туда, где хулиганы.

– Саша! А если на меня нападут? Что тогда делать?

– Тогда… – Ванин потянулся за сигаретами.

– Может, у вас, у русских, есть какое-нибудь волшебное слово? – с надеждой спросил Том. – Специально для хулиганов?

– Специально для хулиганов? – Ванин щелкнул зажигалкой и закурил. – Специального слова, наверное, нет… Особенно в твоем, Том, случае. О, слушай! Есть идея! – Ванин оживился. – Если к тебе подойдут, знаешь что? Ткни в себя пальцем и громко скажи: “РАСПИЗДЯЙ!”

– Как ты сказал? – не расслышал Том.

– РАСПИЗДЯЙ! – повторил Ванин. – Скорее всего, поможет.

– Саша! Продиктуй, пожалуйста, буквы. Я запишу.

Прошло три недели. Александр Ванин и его коллега по издательству Михаил Сумин присутствовали на торжественном банкете во французском посольстве. Банкет давали в честь взятия Бастилии. Французское посольство пригласило видных деятелей российской культуры, в том числе и издателей. Ванин и Сумин сидели как раз напротив атташе по культуре и вели с ним светский разговор о своих издательских планах.

Внезапно у Ванина зазвонил телефон. Ванин вежливо извинился, прижал трубку к уху и услышал знакомый голос с немецким акцентом:

– Саша!

– Извини, Том, сейчас не могу разговаривать. Дико занят.

– Саша! Я из Магнитогорска! Не вешай труб- ку! – Было слышно, что Том очень сильно взволнован. – Я в клубе с девушкой. Тут хулиганы вокруг. Уже два раза подходили. А я … а я… слово забыл!

– Какое слово? – удивился Ванин.

– Волшебное. Которое ты мне говорил. И бумажку потерял! А девушка его не знает. Скажи, пожалуйста, еще раз.

Ванин виновато улыбнулся разодетым французам, сидевшим прямо перед ним. Потом развернулся к столу вполоборота и, прикрыв рот ладонью, глухо сказал в трубку:

– Рас-пиз-дяй…

Михаил Сумин покосился на коллегу с недоумением и неторопливо произнес:

– Александр, мы ведь вроде с вами сегодня пили мало…

– Что?! – не услышал Том. – Я не понимаю! Саша! Продиктуй по буквам, громко! Я запишу! Скорее…

“Дьявол!”

– Извините… то есть pardonnez-moi. – Ванин вскочил со своего места, отодвинул стул и беспомощно огляделся. Кричать “распиздяй” было негде – повсюду сидели приглашенные.

– Саша! Ты меня слышишь? – торопил Том. – Я записываю.

У барной стойки людей было относительно мало. Ванин в считанные секунды оказался там и уже собирался произнести вслух “волшебное слово”, как вдруг по другую сторону стойки перед ним выросла брюнетка с большим вечерним вырезом.

– Хотите что-нибудь заказать? – спросила она с кокетливой учтивостью.

Ванин, не опуская телефон, плотно сжал губы и повертел головой. Потом помахал перед лицом барменши ладонью. Но она не уходила.

– РАСПИЗДЯЙ! – громко сказал он, наконец. – Диктую по слогам: РАС-ПИЗ-ДЯЙ! Записал? Еще раз…

Краем глаза Ванин заметил, что девушка неодобрительно качает головой. “Ну и черт с ней!” – подумал он.

– Спасибо! – прокричал в трубку Том.

– Не за что, – устало сказал Ванин. – Держись там! Если волшебное слово не поможет – кричи, чтоб ментов вызывали.

– Кого? – спросил Том.

Ванин дал отбой, сунул телефон в карман и, подмигнув брюнетке, направился к своему столику.

Я не знаю, помогло ли Тому “волшебное” слово. Раз он потом вернулся в Германию, остался в живых и не умер, значит, помогло. А вот мне с детства “волшебные” слова никогда не помогали.

Да и не только мне.

За границей, ну, там, в какой-нибудь Европе или Америке, все время на нас удивляются: почему, мол, русские такие грубые и невоспитанные? И тут начинается! Вспоминают крепостное право, дикость российских лесов и полей, загадочную славянскую душу, морозные сибирские зимы, сумрачный небосклон и суровость здешнего лукоморья.

Да не грубияны мы…

И не хамы…

Просто мы не верим в “волшебные” слова.

Причем с самого начала. Да и зачем в них верить? Чего ради их повторять и напрасно сотрясать воздух? “Пожалуйста” – “спасибо”! “Спасибо” – “пожалуйста”! Все равно ведь ничего такого волшебного не случится. И сказка не начнется. За красивое “спасибо” никто не превратит тебя в Царевну-лягушку или в трех богатырей. Никто не купит тебе пирожное и машинку. А за “пожалуйста” тебя даже в сортир без очереди не пустят. Особенно в филармонии. Стой и жди как все.

Сам я очень рано разочаровался в “волшебных” словах. Я и сейчас их не люблю и произношу вслух редко. Да и то с большой неохотой. Может быть поэтому меня так часто бросают женщины… Я, наверное, им кажусь очень неблагодарным.

Мясной отдел

Гастроном на Тореза был чуть ли не единственным продуктовым магазином в нашем микрорайоне. Мы заходили в него и сразу попадали в мясной отдел. Он располагался перед кассами. Здесь у прилавка всегда было полно людей. Они ничего не покупали, просто стояли и переводили взгляд с кусков мяса на широкую физиономию рыжего мясника. Тот, в свою очередь, отвечал им безучастным взглядом. Мама мне как-то раз объяснила, когда мы с ней подошли к мясной витрине, что все эти люди ничего не покупают, потому что ждут мяса.

– Так там же лежит уже мясо? – помню, удивился я. – Вот же оно.

– Это не то, – зачем-то понизив голос, сказала мама. – И вообще, сколько раз тебе можно повторять, чтобы ты не показывал пальцем?!

– А чем тогда показывать?

– Ты меня с ума сведешь. Это мясо – плохое, понимаешь? А покупатели ждут хорошего.

– А зачем продавать плохое мясо?

Наверное, я сказал глупость, потому что мама вдруг испуганно оглянулась.

– Знаешь, – она заговорила вдруг преувеличенно ласково и очень поспешно. – Вот тебе 20 копеек, купи себе сок, выбери там яблочный или виноградный.

Она кивнула головой в сторону соседнего отдела “Соки и мороженое”.

– Понял? Попьешь и подожди меня здесь. Или вот что… Знаешь, вдруг там очередь… Подойди потом в молочный отдел, если меня долго не будет. Это где сметану разливают. И закрой рот!

Дети очень любят почему-то задавать взрослым ненужные вопросы. Например, маленький мальчик вдруг возьмет и ни с того ни с сего спросит:

– Папа! А когда мы с тобой снова пойдем к той красивой тете? Ну, помнишь?

Папа, конечно, рассердится. Папе захотелось спокойно отдохнуть от семейной жизни, а ему все испортили.

– А ну, выйди из-за стола! – кричит папа.

Ребенок встает и уходит. Он здесь лишний. Он всегда лишний, когда разговаривают взрослые. В наши дни, если с вами рядом ребенок, – это неудобно. Только и всего. А в прежние советские времена это было еще и опасно.

Моя тетя в 1954 году, когда ей было пять лет, увидела из окна троллейбуса похоронную процессию и громко спросила:

– Мам! Это кого хоронят? Товарища Маленкова?

Бабушка, не раздумывая, взяла ее за руку и спешно покинула троллейбус. И правильно сделала. За этого “товарища Маленкова” ее тогда могли отправить в места не столь отдаленные. Вместе с дедушкой.

Меня в таких случаях всегда чем-нибудь отвлекали: мороженым, соком или игрушкой. Родители старались не вести при мне лишних разговоров, чтобы я не задавал свои дурацкие вопросы. Но все было без толку. Я постоянно о чем-то спрашивал и, не получив ответа, чувствовал себя лишним и никчемным.

Мой Ося Бродский

Каждый писатель считает своим непременным долгом отдать дань уважения какому-нибудь собрату по ремеслу. Сочинить о нем статью. Или книгу. Не забыв при этом самого себя, разумеется. Тут главное правильно выбрать “собрата”. Желательно покрупнее и позаметнее. Чтоб всем было интересно. “Мой Пушкин”, “Мой Гоголь”, “Мой Уитмен”, “Мой Блок” – что ни говори, тексты замечательные и со вкусом написанные. Так почему бы и мне не попытать счастья? У меня и автор имеется. Вполне достойный.

Чтобы быть “моим”.

“Осей Бродским” родители прозвали рыжего мясника, который работал в нашем гастрономе. Его настоящего имени никто не знал, но мама как-то раз за обедом сказала, что мясник в магазине на Тореза – “ну вылитый Ося Бродский”. И отец, хмыкнув, с ней согласился.

Называть мясника “Осей Бродским” в нашем доме стало чем-то само собой разумеющимся. Я часто слышал от мамы: “На Шверника мясо, наверное, уже закончилось, так что сейчас отдышусь и пойду к Бродскому”. “У Бродского была только грудинка, да и то какая-то страшная”, “Бродский, засранец, сунул мне к вырезке паршивый довесок, весь жилистый. Иначе, сказал, не продам”. “Бродский вчера на прилавок вывалил синюшных кур, таких старых, будто они умерли своей смертью”.

Однажды я спросил за столом, кто такой Ося Бродский, на которого похож мой любимый мясник. Родители странно переглянулись.

– Никто, – тихо ответил отец и, поправив очки, сердито добавил: – Не твое дело. Мал еще. И давай-ка без торговли.

Ответ папы показался мне совершенно непонятным. “При чем тут торговля? Почему я еще мал?” Если бы он ответил иначе, я бы через минуту забыл, о чем спрашивал. Но человек так устроен, что интересуется именно тем, чем ему запрещают интересоваться. Заставьте ребенка смотреть глупые телешоу, глупые фильмы, насильно засадите его читать глупые книги. И при этом строго-настрого запретите слушать классическую музыку, джаз и читать классику. Уверяю вас – он вырастет интеллектуалом. Человек запоминает не то, что требуют, а то, что, наоборот, нельзя. Как легко и быстро мы в детстве запоминали матерные слова и неприличные частушки. И с каким трудом заучивали наизусть бессмертные стихи русских классиков! Кто из нас, выросших из детства, в состоянии сказать, когда ему их впервые прочитали? И при каких обстоятельствах? Я, например, совершенно забыл, когда и в какой ситуации я узнал, что есть такой поэт Пушкин. Зато совершенно отчетливо помню, от кого и когда я впервые услышал выражение “женский хуй”.

Резкий ответ папы на вполне простой вопрос пробудил во мне подозрение, что дело тут нечисто, что здесь кроется что-то интересное. Поэтому сочетание “Ося Бродский” я хорошо запомнил и тут же принялся его громко повторять.

– Уймись, – устало сказала мама. – Ну что ты заладил?

– Ося Бродский! Ося Бродский! – дразнился я, видя, что родители смущаются и не знают, что сказать.

– Сейчас по заднице получишь! – шутливо пригрозил папа. – Замолчи, а то я тебе сейчас такого Осю Бродского покажу…

Но папины угрозы меня ничуть не испугали.

– Ну мам, мам… Кто такой Ося Бродский?

– Отстань, – отмахнулась мама. – Чего ты пристал? Сейчас из-за стола выйдешь!

– Бродский, – вмешался вдруг папа, будто что-то вспомнив, – это художник советский. В Ленинграде в честь него улица названа. Улица Бродского. Понял? Вот наш мясник и похож на этого самого художника. Доволен? И перестань морочить нам голову.

Мясник Бродский мне нравился. Я хорошо помню рыжие волосы, кудрявившиеся вокруг усыпанного веснушками вытянутого лица, на котором, как на светофоре, то и дело менялись краски. Оно казалось то белым, то кирпичным, то зеленым, то вдруг начинало желтеть. Видимо, в зависимости от настроения самого Бродского, от освещения в магазине, где постоянно перегорали лампочки, или от количества мяса на витрине. Эта трогательная смена красок компенсировала неподвижность физиономии Бродского, одно-единственное выражение, в котором она раз и навсегда застыла. Впрочем, иногда, как я вспоминаю, внизу его лица ненадолго расползалась узкая щель, обнажая ряд желтоватых квадратиков. Это Бродский открывал рот, чтобы пообщаться с покупателями. И оттуда, из узкой щели, вытекала даже не речь, а согласное гудение, долгая мелодия междометий, из которой время от времени выплывали в беспорядке отдельные слова.