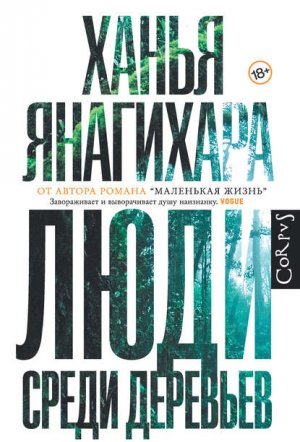

Люди среди деревьев Янагихара Ханья

Читать бесплатно другие книги:

Долгожданная пятая книга известного цикла «Господин из завтра».И вроде бы все враги повержены, Росси...

Декабрь девяносто второго. Первая годовщина независимости России – страны, от большинства граждан ко...

Лера — мать-одиночка, ставшая мамой в 17 лет. Валерий — бизнесмен, задолжавший государству налоговые...

Коллежскому асессору Алексею Лыкову не суждено почивать на лаврах, наслаждаясь уютом родного очага в...

Даша Севастьянова думала, что единственное, о чем ей стоит беспокоиться в последний учебный год, – э...

Скрыться на время от безумия внешнего мира среди уютной зелени – мечта, сладкий сон… кошмар!Что, есл...