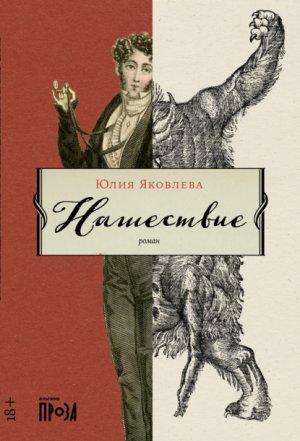

Нашествие Яковлева Юлия

– Да не пригласили! – опять попытался Клим.

– Быть такого не может. Чтоб не прислали. На всякий бал присылают.

– Вы ни на какое не отвечали. Они и перестали. Приглашать.

Но тут Бурмин издал торжествующий возглас и быстро пальцем надорвал маленький голубой конверт. Выпростал сложенную бумагу. Пробежал глазами:

– Отлично. Танцы и мороженое.

«Знал бы – сжёг сразу». Клим готов был хлопнуть кулаком свою дурную голову.

– Готовь фрак.

– Барин! Богом заклинаю! – взмолился Клим.

– Что такое? – нахмурился Бурмин.

– Как бы не стряслось… какой-нибудь глупости.

– Брось.

– Зачем это, барин?

– Пишут, будет фейерверк. Давно не видел фейерверков.

Клим ухватился за голого барина:

– Батюшка! Не губи! Уж шесть лет выстоял! А тут за ерунду пропадёшь…

Бурмин оттолкнул его руки. Нахмурился:

– А ты шесть лет делал вид, что ничего не замечаешь. Вот и делай впредь.

Но добавил мягко:

– Всю жизнь не отсидишься. На черта тогда вообще жизнь? Рубашку под жилет, галстук, – распорядился. – Ступай.

Пнул походя ногой груду бумаг на полу:

– И разожги в гостиной камин!

Он знал, что то, что он сделает, может разрушить его жизнь, но почему-то чувствовал радостный подъём.

Как кавалерист перед атакой, из которой – и он это знает сам – может не вернуться.

Но между «может» и «не вернётся» была пропасть, полная радостного возбуждения, похожего на счастье.

Бурмин подхватил косынку, тряхнул за концы, перекинул, перехватил и, складывая на ходу, босиком пошлёпал в свою спальню.

– Доехали хорошо, благодарю. Один раз только, когда ехали через лес…

Но мать уже потеряла интерес. Махнула рукой:

– Ах, ну и прекрасно, раз всё хорошо. С этими деревенскими дорогами ничего не поймёшь. Что старуха Печерская? Очень тебя уболтала? А как тебе её зять? Не помню, которой он дочери муж. Старшая, Евпраксия, вышла замуж… – И графиня завела разговор, интересный ей, но нимало не занимавший дочь (до чего, впрочем, матери не было дела).

Мари загляделась в окно. Мужик приставил лестницу к старой яблоне. Залез. Зажёг свёрнутую жгутом тряпку. Стал потряхивать, разгоняя густой дым. Обволакивая им себя, как завесой. Мари заметила в ветвях серый шершавый шар. Мужик зажал зубами жгут. Голову его тут же окутал дым. Взялся за шар обеими руками.

Голос матери плескал и журчал где-то в отдалении.

Обсуждали чужие свадьбы.

– Что? Простите, мама, – обернулась она, услышав, что её позвали по имени. Графиня повторила вопрос. Дети. Взглянуть. Мари спохватилась, кивнула.

Показала на окно:

– Это же Василий, верно?

Мужик за окном бережным движением свернул шар, как большое яблоко с черенка. Мотая головой, точно отмахиваясь от чего-то, стал спускаться с ношей.

– Ты его разве помнишь?

– Как забыть. Всегда столько выдумок и проделок. Мы детьми его обожали.

Графиня поморщилась, отмахиваясь от неинтересного ей мемуара:

– Ах, ну скорее же покажи своих!

Мари щёлкнула сумочкой. Вынула, раскрыла и передала матери миниатюрный двойной портрет.

– Какая прелесть. – Одной рукой графиня поднесла к лицу раскрытую рамку, другой придерживала шаль. Но не выразила сожаления, что внуков не привезли.

– К сожалению, у меня только старые, – извинилась Мари. – Новые заказали, да не было готово, когда я выезжала.

– Сколько им здесь?

– Год и два с половиной. Когда писали эти портреты, старший…

– Они такие прелести в этом возрасте, – вздохнула мать, возвращая Мари портреты детей. Прозвучало, как всегда у матери, с ощущением многоточия, за которым должно было стоять нечто вроде: «…в каких мерзких взрослых они потом вырастают. Взять хоть тебя, дорогая Мари».

– У Мортье новые заказали? – поинтересовалась мать. – Сейчас все заказывают у Мортье. Сходство, говорят, поразительное. В его акварелях столько воздуха и есть особая прозрачность, которая отличает подлинное искусство, – повторила графиня то, что повторяли все.

– В её. – Мари сложила и убрала рамку.

– Что, дорогая?

– Мортье – мадемуазель. Нет, не у неё. У неё слишком дорого.

– А, в самом деле? Какая разница. Тем более, – весело согласилась мать.

Вошёл граф. Вид у него был распаренный, глаза ошалелые. Вытер лысину платком:

– Фу-ух, Василий этот. Чуть не уморил. Насилу от него удрал.

– Что на сей раз? – усмехнулась графиня.

Отец подошёл к дочери:

– Здравствуй, дорогая. Как доехала? Хорошо? Все благополучны? Муж здоров? Дети с нянькой?

И не выслушав ответа ни на один вопрос, упал в кресло, прошёлся платком по лысине и лицу:

– Как что? Новая идея. Что ж ещё?

– Василий? Мы с maman о нём как раз вспоминали. Как он нам с Алёшей паровую машину построил, – вспомнила Мари с улыбкой, – и ещё тележку: надо было толкаться ногами, и…

– Он, – кивнул граф. – Только теперь он утверждает, что нам надо всё бросить и начать варить бумагу.

– Прошу прощения? – засмеялась графиня. – Зачем нам варить бумагу? Как, извините, кашу? И что с ней потом делать? Ложками есть? С маслом и сахаром?

Граф отмахнулся:

– Из дерева варить. Фабрику завести.

– Зачем нам столько бумаги? Если всегда можно послать в лавку и купить сколько надо.

Граф отмахнулся:

– …Не спрашивай больше. Сил моих больше нет на эти его фантазии.

Графиня охотно сменила тему:

– Мари очень хвалит художницу Мортье в Петербурге. Я о ней и от Несвицких слышала.

– Несвицкие здесь? В Смоленске? – удивилась Мари.

– А ты не знала?

– Откуда? Дети так много болели в последнее время, я никуда не выезжала и ни с кем особо и не видалась.

Болезни внуков бабушку не заинтересовали.

– Знаешь, и у нас в провинции, бывает, съезжается общество, – весело съязвила она. – Шишкины тоже будут на бале. Ради фейерверка уж точно притащатся. Они из тех, кто любит простые радости. Ты их не знаешь? Баснословно богатые, смехотворные тоже, хороший вкус, знаешь ли, за деньги не купишь. Но богаты очень…

Графиня Ивина обернулась к мужу:

– Мой дорогой, у меня появилась чудесная идея. Давай закажем твой портрет у мадемуазель Мортье. Пока она во Францию опять не уехала. А то мы с Бонапартом то дружим, то не дружим, то опять дружим. Надо поспешить! Такая возможность восхитительная!

– Но мама… – начала было Мари.

Графиня будто не слышала:

– Помнишь, пустое место над диваном? Над тем зелёным… В маленькой гостиной… Ты ещё жаловался, что там, когда сидишь в кресле в углу, взгляду как-то пусто, нехорошо…

– Моя дорогая, я жаловался, что нечем любоваться. Моя физиономия не поправит дело. Закажем портрет с тебя.

Графиня ответила кокетливой улыбкой.

– Но знаешь ли, Мари… – Граф сделал озабоченное лицо и наклонился к дочери: – У меня к тебе есть небольшая просьба.

«Так, – обречённо подумала Мари, – а сейчас что?» Но предположить не успела.

– Не могла бы ты поговорить с Алёшей.

– А что с Алёшей?

«Он поступает в гвардию и ему нужны мундир и лошади? Он проигрался? Он отселяется отдельным домом? Он…»

– Он задумал жениться.

«Я почти успела это предположить».

– Это замечательно.

– Милая, это замечательно только в том смысле, что ужаснее положения не может быть! – встряла мать.

Мари удивлённо посмотрела на неё, на отца.

– Вопрос – на ком, – ответил тот.

Жена положила руку ему на рукав, как бы говоря, что теперь дело изложит она. И обратилась к дочери:

– Мы все любим Оленьку. Любим как дочь – бог свидетель, мы никогда не относились к ней иначе, чем к собственным детям.

– Я понимаю, мама, – остановила Мари.

Оленька жила у Ивиных, была сиротой, её взяли из милости, когда овдовел, а потом спился отец – мелкий чиновник.

Но, видимо, Мари не могла понять весь ужас положения, как того хотела графиня, поэтому та с улыбкой покачала головой и погрозила ей пальцем:

– Всё из-за тебя, дорогая.

– Из-за меня? – искренне изумилась Мари.

– Конечно, мы тебя не виним.

«Но это, конечно же, твоя вина», предполагалось.

– Если бы только ты взяла Оленьку к себе, когда вышла замуж. Ведь в доме, в семье всегда нужна помощница. Ты бы увезла её в Петербург, и всё бы у них с Алёшей развязалось само.

– Но вы не…

– Мы полагали, что ты сама догадаешься. Мы ждали, думали, вот уж пойдут дети, тогда. Детям нужна нянька. Кто может присматривать за детьми лучше, чем родной, гм, почти… человек.

– Как было бы чудно. – И граф растерянно развёл руками. – А что ж теперь?

– А теперь поздно! – с несколько излишней драматичностью воскликнула мать. Так что Мари испугалась, предположив худшее. Мать поняла это по её лицу.

– О, дорогая, не-е-е-ет. Не в этом смысле.

И весело расхохоталась над своей оплошностью:

– О, боже мой… Нет-нет… боже, я совсем не подумала, как это могло прозвучать.

Граф тоже не выдержал, прыснул.

– Нет-нет. В этом смысле пока ещё не поздно. Но за молодыми людьми поди угляди! Сегодня ещё не поздно. А завтра – уже ничего не поделать.

Графиня смахнула платочком выступившие от смеха слёзы.

– Так ты поговори с Алёшей, милая, хорошо? А ещё лучше – с Оленькой. Граф, не слушайте нас сейчас, – кокетливо приказала она.

Тот замахал руками: мол, не слушаю и не думал. Раскрыл ящик с сигарами. Выбрал. Стал обрезать щегольским ножичком.

– Мы, женщины, прекрасно знаем, что мужчинам только кажется, что это они решают, когда влюбиться, когда объясниться, когда сделать предложение. В сердечных делах именно у женщины власть дать всему ход – или остановить, – нажала она, многозначительно глядя на Мари.

Граф пыхнул сигарой. Посмотрел на дочь сквозь дым.

Та отвела взгляд от обоих:

– Я понимаю, мама.

– Так мы можем быть спокойны, что ты это уладишь?

– Ах, чудно! Чудно! – поспешил свернуть разговор граф.

«Он что, боится, что я откажусь?» – подумала Мари.

– Вот и славно! – Отец хлопнул себя по коленям. – Теперь мы можем быть по-настоящему спокойны. Что, Влас? – обернулся он на вошедшего старосту. – Я тебя разве звал?

– Вы назначили на одиннадцать.

Граф, держа сигару на отлёте, затравленно глянул на часы на каминной полке. Потом – на бумаги в руках у старосты. Цифры, цифры, цифры.

– Только присел, тут же врываются, опять дёргают! Эдак невозможно. Мари, как хорошо, что ты приехала. Не могу и выразить, как я рад тебя видеть! Душенька, займись с Василием.

– С Василием?

Граф замотал головой:

– Вот видишь, как меня запутали. Голова кругом. Все эти заботы и дела положительно сушат мозг. А ещё этот фейерверк сегодня! Невозможно так! Я хотел сказать – с Власом. Поговори с ним. Посмотри с ним его бумажки. Тебе это не скучно. Ты у нас всё равно веселиться не любишь. А впрочем, если ты и с Василием поговоришь, очень меня этим выручишь.

– К тебе скука не липнет, – вставила мать. – Ты у нас такая серьёзная.

– Но я…

– Разве ты собиралась сегодня вечером на бал к губернатору? Ну тем более. Тебе же не хочется краснеть за родителей.

– Но я…

– Боже, с этим балом столько хлопот. Уже полдень почти. А я ещё даже свой туалет не проверяла.

Мари растерянно глядела то на отца, то на мать, то на старосту Власа. Тот терпеливо стоял, глядя в пол, и ждал внимания к своей персоне.

– Но я… – Горло Мари сжалось. И больше ни звука не удавалось протолкнуть.

Граф почувствовал нечто вроде укола совести:

– А вы с Власом устройтесь в моем кабинете. Мы туда купили новый стол и кресла. Гардины поменяли. Тебе там будет очень чудно и удобно.

– Дорогой. – Графиня продела руку ему под локоть и повлекла к двери. – Идём. Я должна и твой фрак осмотреть. Мы фрак из Парижа выписали. Пока с Бонапартом опять не рассорились.

– А, – обернулся граф, – кстати. Василий. Он стал такой докучный. Его фантазии всё безумнее. Я вот думаю, как бы он не спятил. Может, продать его, пока не поздно? Разберись, душенька.

Мари закашлялась. В горле першило, точно его присыпали битым стеклом. Знакомое ощущение, которое возвращалось всякий раз, когда она сама возвращалась в родительский дом.

– Всё хорошо, душенька? Ты не простудилась ли дорогой?

Кивнула – да. Помотала головой сквозь кашель – нет.

Горло сжималось, и сквозь стеклянные крошки невозможно протолкнуть ни звука.

– Ну так сделаешь, душенька?

Кивнула.

– Барынин саквояж! – взвизгнула горничная. – Зырь, куда топаешь!

Лакей прогудел смущённо.

– Здесь поставь. Её сиятельству саквояж сама отнесу. Деревенщина.

Крепостная прислуга свесила головы. Разглядывали и судили прибывшую. Горничная приехала отдельно от барыни – вместе с багажом. Лакеи вносили саквояжи, портпледы, картонки. Прислуга пялилась, перешёптывалась, обсмеивала, но глядела на новенькую во все глаза – впитывая столичные манеры, фасоны, моды.

– Глянь, глянь. Экая фря! Столичная.

– Ну и платье. Кошка полосатая.

Горничная, шурша полосатым платьем, толкнула, задвинула ногой саквояж.

– Генеральшина?

– А чья ж? Глянь, сама как генеральша.

– Завидки за жопу хватают – завидуй молча.

– А кофурты?.. – сунулся к щеголеватой горничной другой лакей.

– В гардеробную её сиятельства.

Она никогда не называла хозяйку ни «барыней», ни «генеральшей». Чтобы не ронять себя в собственных глазах.

А позади уже дёргала за край косынки старуха-нянька:

– Ты, Анфиса…

– Анфиса Пална, – презрительно поправила горничная и бросилась наперерез: – Этот портплед дайте мне! – перехватила из рук лакея.

Тот вдруг не пустил. Посмотрел прямо в глаза. Прожёг нутро насквозь. Оценил. Усмехнулся в лицо. Разжал пальцы. Горничная не сразу нашлась. А когда нашлась, лакей уже прошествовал мимо – важный, как персидский царь. Анфиса глядела ему вслед. Нянька меленько кивала позади:

– Анфиса Пална, Анфиса Пална… Так тебе вот постелили на антресолях.

Та обдала презрением поверх старухиного темени. Подхватила саквояж, портплед:

– Где спальня её сиятельства?

Староста Влас потоптался. Помял в руках бумаги. Шумно выпустил воздух вдоль пегой бороды. Мари подняла голову.

– Изволите в кабинет пройти, ваше сиятельство?

– Прошу, Влас. Присядь. Сюда.

Она указала на кресло напротив ломберного стола.

– Показывай. Рассказывай.

С мрачным торжеством Влас принялся раскладывать бумаги на зелёном сукне, поясняя каждый счёт.

– Изволите видеть, ваше сиятельство, – смачно заключил он.

Несколько мгновений Мари молчала. Родители жили не по средствам, тратили больше, чем имели дохода с имений. Потом, чтобы заткнуть дыры, продавали кусочки имений, тем самым уменьшали будущий доход, в результате новые дыры были шире прежних, чтобы заткнуть их, продавали ещё больше, тем самым ещё урезая будущие доходы… Она подозревала, что дела родителей не блестящи. Но что они плохи и расстроены настолько, не могла и предположить.

«Алёша… Долги… Оленька… А теперь ещё и это».

Хотелось провалиться, испариться, улетучиться. Уснуть прямо сейчас – и проснуться, когда всё как-то развяжется. Само. Она прикрыла глаза. Само ничего никогда не развязывается. Никогда.

– Ваше сиятельство. Какие будут распоряжения? – почтительно, но с мстительным удовольствием напомнил о себе староста Влас.

Только когда в дверях показалась её горничная, напомнила, что пора причёсываться и одеваться к вечеру, Мари протянула старосте руку и отдала последние распоряжения. На сегодня.

Но далеко не последние, это ей было ясно. Она медленно поднималась по лестнице, чувствуя бессмысленную усталость человека, который весь день вычерпывал болото чайной ложкой.

– Ваше сиятельство.

Мари посмотрела вниз. Красивый высокий лакей – давешний «персидский царь» – глядел на неё почтительно, но от взгляда его ей отчего-то стало не по себе.

– Чего тебе, Яков?

– Тут Василий-мужик нижайше просят вашу милость.

– Что ему надобно?

Горничная вышла ей навстречу:

– Всё готово, ваше сиятельство.

– Показать вам что-то. Дело обсудить, – ответил снизу лакей Яков.

Горничная при звуках его голоса вдруг покраснела.

Мари обернулась на лакея.

Гримаса выражала его большие сомнения в том, что у крепостного мужика есть что показать барыне.

– Что показать?

Яков презрительно заметил:

– Не имею чести быть осведомлённым, ваше сиятельство.

«Василий и его идея», – вспомнила Мари. Сил не было вникать. Она махнула рукой:

– Яков, передай ему: не сейчас, потом.

Лакей надменно поклонился ей.

Горничная старательно отводила глаза, чтобы ненароком не встретиться с его наглым, будоражащим взглядом.

– Всё готово, ваше сиятельство, – повторила глуховато. Щёки её розовели.

– Ты знакома с Яковом? – спросила Мари.

– Я? Нет. Кто это?

Мари прошла.

В гардеробной пахло раскалёнными щипцами для волос.

Горничная помогла снять платье.