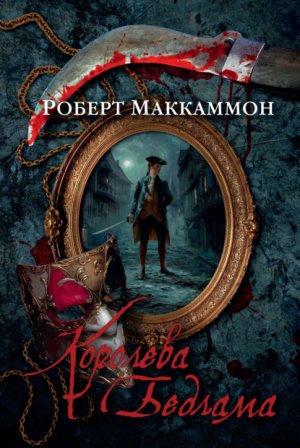

Королева Бедлама Маккаммон Роберт

– Да, – последовал решительный ответ. – Потому что мне еще пожить хочется, Мэтью. Жаль остальных, но я не могу им помочь. Зато я могу помочь себе. Разве это такой уж страшный грех?

Мэтью оторопел. Он опасался, что Джон Файв ему откажет, и в самом деле исход встречи был изначально предрешен, однако эти слова стали для него большим ударом. Мысли вертушками закрутились в голове. Если нет способа развязать язык давним жертвам Осли и никак нельзя проникнуть в приют, чтобы добыть показания у новых жертв, выходит, директор приюта выиграл и бой, и всю войну. А Мэтью с его твердой верой в силу и справедливость правосудия – пустозвон, медь звенящая и кимвал звучащий. Он приехал в Нью-Йорк из Фаунт-Ройала с одной-единственной целью – спланировать и довести до конца эту битву, а теперь…

– Всем сейчас нелегко, – сказал Джон Файв. – Нам ли с тобой не знать? Да только не нужно в это упираться, надо идти дальше. Если будешь крутить без конца в голове одно и то же, ничего хорошего, поди, не выйдет.

– Да, – зачем-то согласился Мэтью. Собственный голос доносился до него словно издалека.

– Надо тебе найти другую цель в жизни, получше этой, – не без тепла в голосе сказал Джон. – Ту, за которой есть будущее.

– Будущее… – эхом отозвался Мэтью. – А что, пожалуй, ты и прав…

Сам он при этом думал, что предал себя, всех приютских детей и даже память покойного судьи Вудворда предал. В ушах звучал его голос со смертного одра: «Я всегда тобой гордился. Всегда. Я понял это с самого начала. Когда увидел тебя… в сиротском приюте. То, как ты держался. В тебе было нечто… особенное… чему трудно дать определение. Но бесспорно особенное. Ты еще себя проявишь. Где-нибудь. Ты изменишь что-то важное… в чьей-нибудь жизни… просто потому, что ты такой есть».

– Мэтью?

«Я всегда тобой гордился».

– Мэтью?

До него наконец дошло: Джон что-то ему говорит, но что?.. Мэтью усилием воли вернулся в настоящее – вынырнул, подобно пловцу, на поверхность грязного омута.

– Да?..

– Я спросил, идешь ли ты на мероприятие. В пятницу.

– Мероприятие? – Ах да, расклеенные по городу объявления… – Какое?

– Ну, в церкви. Знаешь, Элизабет Мартин ведь на тебя глаз положила.

Мэтью рассеянно кивнул:

– Дочь сапожника… Ей же четырнадцать исполнилось?

– И что? Невеста она завидная, Мэтью, я бы на твоем месте нос-то не воротил.

– Да я и не ворочу. Просто… как-то я не расположен к общению.

– А кто сказал, что вам надо общаться? Я тебе про женитьбу толкую!

– Хм, вероятно, тебе стоит пересмотреть свои взгляды на брак.

– Ладно, как знаешь. Мне работать надо. – Джон направился было к кузнице, но вдруг замешкал и остановился в лучах солнца. – Можешь хоть до посинения биться башкой об стену, ежели хочешь, – сказал он. – Да только стене от этого никакого вреда. А тебе?..

– Не знаю, – последовал изможденный, раздавленный ответ.

– Надеюсь, скоро узнаешь и поймешь. Хорошего тебе дня, Мэтью.

– И тебе, Джон.

Джон Файв вернулся в кузницу, а Мэтью – в голове все еще стоял туман, вызванный не то разочарованием, не то ударом доски по голове, – вышел на Нью-стрит, а оттуда двинулся на север Уолл-стрит, к конторе судьи Вудворда в городской ратуше. Ему пришлось вновь пройти мимо позорного столба, к которому вполне заслуженно приковали Эбенезера Грудера (Мэтью по долгу службы довелось ознакомиться с материалами его дела).

Грудер был не один. Рядом с корзиной боеприпасов стоял стройный денди в бежевом сюртуке и треуголке в цвет. У него были светлые, почти белые волосы, собранные сзади бежевой лентой, и светло-коричневые башмаки из дорогой кожи; на левом плече лежал хлыст. Судя по наклону его головы, он с интересом разглядывал преданного общественному поруганию вора. Наконец он взял из корзины яблоко и без промедления метнул его в лицо Грудеру – с расстояния двенадцати футов, а то и больше. Яблоко угодило воришке в лоб и разлетелось на куски.

– Ах ты, тварь! – заорал Грудер, стискивая зажатые в колодки кулаки. – Паскуда! Грязный ублюдок!

Господин молча и деловито выбрал второе яблоко и запустил его Грудеру прямо в рот.

Видно, снаряд оказался покрепче первого: на сей раз преступник не стал сыпать проклятиями, а принялся сплевывать кровь из разбитой верхней губы.

Денди – не иначе как гренадер, судя по меткости, – взял третье яблоко, занес руку для нового броска (Грудер, тем временем обретя дар речи, вновь осыпал его непотребной бранью) и… вдруг застыл. Медленно повернул голову, увидел Мэтью. Лицо у господина было красивое, царственно-благородное и вместе с тем пугающее полным отсутствием каких-либо чувств. Открытой враждебности господин не проявлял, однако Мэтью почудилось, будто он заглянул в глаза скрутившейся в клубок змее, которую он – сверчок, присевший на соседний камень, – посмел слегка потревожить.

Незнакомец еще несколько секунд удерживал на Мэтью пристальный взгляд зеленых глаз, а потом вдруг (словно не увидев в Мэтью никакой угрозы и потому решив довести начатое до конца) развернулся и с холодной свирепостью залепил в окровавленный рот Грудера третье яблоко.

Тот страдальчески взвизгнул. Быть может, он умолял о помощи, да слов было не разобрать из-за сломанных зубов.

Мэтью сознавал, что не должен вмешиваться, не его это дело. В конце концов, судья Пауэрс приговорил преступника к позорному столбу – в дневные часы люди имеют полное право поступать с ним как заблагорассудится. Мэтью прошагал мимо – и очень быстро, ведь он опаздывал на службу. А все ж таки… чересчур жестоко обошелся с вором этот господин.

Он обернулся и увидел, что денди в бежевом стремительно переходит дорогу, удаляясь в противоположном направлении. Грудер затих, свесил голову, и кровь капала с его губ, собираясь в лужицу на мостовой. Руки он по-прежнему стискивал в кулаки и тут же разжимал, словно норовя ухватиться за воздух. В считаные минуты мухи облепят его рот.

Мэтью двинулся дальше. Человека в бежевом он видел впервые. Подобно многим, он, должно быть, недавно прибыл в Нью-Йорк на корабле или в экипаже. Что тут такого?

Однако… удовольствие, с каким он упражнялся в меткости, не давало Мэтью покоя. Безусловно, Грудер заслужил еще и не такого внимания, но… было в этом что-то недостойное, злое и непотребное.

Мэтью подошел к трехэтажному зданию ратуши из желтого песчаника, ступил за высокие деревянные двери, символизирующие государственную мощь, и поднялся по широкой лестнице на второй этаж. В конторе еще пахло свежим деревом и опилками. Он приблизился к третьей двери справа. Та была заперта, поскольку судья не прибыл на место, и Мэтью пришлось воспользоваться своими ключами. А заодно – собрать в кулак всю волю и отвлечься от мыслей о несправедливости, разочаровании и горечи. Впереди – долгий рабочий день на службе закона, а закон, как известно, начальник требовательный.

Глава 3

На часах с маятником было шестнадцать минут девятого, когда мировой судья Натаниел Пауэрс вошел в кабинет – единую просторную комнату с окном в свинцовом переплете, выходившим на северные просторы Бродвея и лесистые холмы за ними.

– Доброе утро, Мэтью, – сказал он, тут же, по своему обыкновению, снимая весьма помятую треуголку сизого цвета и серый полосатый сюртук, повидавший на своем веку больше штопок, чем иные нижние юбки. Одежду он, как всегда, аккуратно повесил на крючки у входа.

– Утро доброе, сэр! – привычно откликнулся Мэтью.

По правде говоря, он не работал, а мечтательно глазел в окно, отвернувшись от двух гроссбухов, пузырька хороших индийских чернил и двух гусиных перьев. Впрочем, заслышав в коридоре шаги и лязг дверной ручки, он проворно окунул перо в чернила и вернулся к переписыванию свежего дела Дуффи Боггса, обвиненного в краже свиней и приговоренного за сие деяние к двадцати пяти плетям и выжиганию буквы «В» на правой руке.

– А, письма уже готовы! – Пауэрс подошел к своему столу, который был вдвое больше стола Мэтью и помещался, в соответствии с должностью обладателя, посреди комнаты. Он взял в руки стопку из дюжины конвертов с красными сургучными печатями судейской конторы, адресованных самым разным получателям: от городских чиновников ниже этажом до коллеги-судьи за океаном. – Прекрасная работа, весьма аккуратная.

– Спасибо, – привычно ответил Мэтью на похвалу и вернулся к делу свинокрада.

Судья Пауэрс сел за стол и оказался таким образом прямо напротив своего секретаря.

– Какие на сегодня дела?

– В суде ничего. В час дня у вас встреча с судьей Доусом. И разумеется, вас ждут в три часа на обращении лорда Корнбери к жителям города.

– Как же, как же, – закивал судья.

Лицо у него было добродушное, невзирая на глубокие морщины и омраченный заботами лоб. Шестидесятичетырехлетний судья был женат и имел троих детей: взрослую дочь, уже замужнюю, и двоих сыновей, которые не пожелали иметь никакого отношения к судопроизводству и стали портовыми рабочими (хотя один уже дослужился до бригадира). И вот же чудно, получали эти сыновья куда больше, чем их отец, ибо жалованье у госслужащих было кот наплакал. Каштановые волосы Пауэрса поседели на висках от усталости, нос казался совершенно прямым и несгибаемым, под стать его принципам, а глазам, некогда по-орлиному зорким, время от времени требовались очки. В юности он превосходно играл в теннис, был чемпионом Кембриджского университета и теперь частенько признавался, что тоскует по крикам и гвалту толпы на трибунах. Мэтью порой живо представлял себе того подтянутого, гибкого и красивого спортсмена, упивающегося ликованием публики. Быть может, в своих безмолвных грезах судья Пауэрс по сей день вспоминал ту пору, когда его еще не беспокоили скрип в коленях и боли в спине, сгорбившейся под гнетом судейского долга.

– Эдвард Хайд его зовут, – сказал Пауэрс, решив, что за молчанием Мэтью кроется интерес к новому губернатору. – Третий граф Кларендон. Учился в Оксфорде, служил в королевском драгунском полку, в парламенте был тори. Мой источник также сообщает, что он сделал кое-какие любопытные наблюдения относительно нашего города.

– Так вы уже знакомы?

– Я? Нет, мне пока не оказали такой чести. А те, кому ее оказали, включая главного констебля Лиллехорна, об этом не распространяются и остальных держат в неведении. – Судья принялся листать аккуратную, заботливо приготовленную секретарем стопку бумаг, требующих его внимания (заодно Мэтью очинил перья и собрал с полок своды законов, необходимые для рассмотрения грядущих дел). – Завтра, значит, мы ждем вдову Маклерой?

– Да, сэр.

– Дама утверждает, что Барнеби Ширз украл ее постельное белье?

– После чего продал и на вырученные деньги купил себе мула.

– Что ж, его-то пожитков и на осла б не хватило, – протянул Пауэрс. – Диву даюсь, как эти люди до сих пор друг друга не переубивали…

– Полагаю, им это стоило больших усилий, сэр.

Вдова Маклерой весила под триста фунтов, а Ширз был худой, как жердь, – мог бы при желании протиснуться сквозь прутья тюремной камеры, куда его поместили до выяснения обстоятельств.

– Стало быть, в пятницу? – вопросил судья, просматривая свои заметки.

– Последнее слушание по делу Джорджа Нокса назначено на пятницу, девять часов утра.

Пауэрс нашел какие-то свои записи касательно этого дела и некоторое время их изучал. Речь шла о стычке между двумя не поделившими территорию мельниками. Джордж Нокс, находясь в изрядном подпитии, ударил Клемента Стэнфорда бутылкой эля по голове, чем вызвал сумятицу и кровопролитие в трактире «Красный бык», а также за его пределами: друзья и сторонники мукомолов вывалились на Дюк-стрит и устроили там рукопашную.

– Все же этот город не устает меня удивлять, – тихо произнес судья, высказывая свое мнение о происшествии, – проститутки здесь дают уроки кройки и шитья женам священников, пираты консультируют кораблестроителей по вопросам морского ремесла, христиане и иудеи прогуливаются бок о бок в воскресный день, индейцы играют в кости с колонистами… но стоит представителям одной профессии не поделить серебряную монету, как непременно хлынет кровь. – Он отложил бумаги и нахмурился. – Тебя от этого не мутит?

– Простите, сэр? – Мэтью оторвался от своей писанины. Вопрос судьи застал его врасплох.

– Мутит, – повторил Пауэрс. – Дурно становится. Как подумаешь о людской мелочности, о бесконечном сутяжничестве…

– Э-э… – Мэтью окончательно растерялся. – Я не…

– А, ладно! – Пауэрс махнул рукой. – Ты еще совсем юнец, а я – старый брюзга. Однако тебя ждет та же участь, если поработаешь с мое на судебном поприще.

– Я надеюсь не только поработать, но и значительно продвинуться в своем деле.

– Да что ты? Полжизни переписывать протоколы заседаний, копаться в бумажках, писать за меня письма? Чтобы однажды стать мировым судьей, как я? Ах да, сперва тебе придется отучиться в Англии, а знаешь, сколько это стоит?

– Да, сэр, наю. Я коплю деньги и…

– На это уйдут годы, – перебил судья, пристально глядя в глаза Мэтью. – И не забывай, что в нашем деле нужны связи. Связи в обществе, в церкви. Разве Айзек тебе не рассказывал?

– Он… говорил, что мне нужно набраться опыта… и что рано или поздно, конечно, я должен получить образование…

– Не сомневаюсь, что из тебя выйдет прекрасный студент и замечательный судья, если ты все же изберешь эту стезю. Но когда ты собирался подавать документы в университет?

Мэтью испытал чувство, которое он впоследствии – ввиду пылкого увлечения шахматами – назвал бы «умственным шахом». Будто заслышав сквозь сон далекий набат, он понял: со дня кончины Айзека Вудворда проходили дни, недели и месяцы. Время странно свертывалось, как кровь, сочащаяся из раны. Однако неторопливость этой струйки была мнимой, Мэтью на самом деле терял драгоценные дни весьма важной поры своей жизни. Он осознал также (не без острого ножевого удара горечи под дых), что слепым желанием привлечь Эбена Осли к справедливости он лишает себя будущего.

Он замер неподвижно, занеся перо над аккуратными строчками; тихое тиканье часов в углу вдруг стало невыносимо громким.

Молчал и Пауэрс. Он продолжал разглядывать Мэтью, видя смятение – даже испуг, быть может, – на его лице. Наконец все исчезло, сменившись выражением собранности и напускного спокойствия. Пауэрс сложил руки на груди и тактично опустил взгляд.

– Полагаю, – произнес он, – Айзек посылал тебя ко мне на короткое время. От силы на год. Вероятно, он думал, что платить здесь будут лучше и впоследствии ты уедешь на учебу в Англию. Это по-прежнему возможно, Мэтью, однако считаю своим долгом предупредить, что в университете тебя вряд ли встретят с распростертыми объятьями – юношу без роду и племени, родившегося за океаном и выросшего в сиротском приюте… Не могу обещать, что твое заявление вообще рассмотрят, даже с моим рекомендательным письмом. – Он сдвинул брови. – Да пусть хоть все мировые судьи колоний поют тебе оды, в Старом Свете слишком много зажиточных семей, которые только и мечтают, чтобы их сыновья стали адвокатами. Не мировыми судьями в Америке, как ты понимаешь, а настоящими адвокатами в Англии. Подвизаться на службе общества отнюдь не так прибыльно, как иметь частную адвокатскую практику.

Мэтью наконец обрел дар речи и сдавленно спросил:

– Что же мне делать?

Пауэрс не ответил: он явно погрузился в размышления. Взор его блуждал, ум вертел какую-то мысль, поворачивая ее под всеми возможными углами.

Мэтью терпеливо ждал; хотелось отпроситься домой и потратить оставшуюся наличность на пару-тройку кружек «староадмиральского» эля, но что толку в пьяном бегстве от действительности?

– Ты по-прежнему можешь поехать в Англию, – наконец молвил судья. – Приплатишь немного капитану, остальное прямо на борту отработаешь. Тут я могу поспособствовать… В Лондоне устроишься писарем в юридическую контору, и, глядишь, по прошествии времени какой-нибудь влиятельный господин – имеющий больше веса в обществе, чем я, – пожелает отправить тебя на учебу в достойный университет. Если ты сам, конечно, этого хочешь.

– Разумеется, хочу! Как же иначе?

– Видишь ли… Тебя может ждать кое-что получше, – молвил Пауэрс.

– Получше? – недоуменно переспросил Мэтью. – Да что же может быть лучше?.. – Тут он опомнился: – Простите… сэр.

– Другое будущее. Не надоело тебе возиться со свинокрадами и дерущимися на улицах головорезами? Право слово, погляди на наши последние дела, Мэтью! Хоть одно из них кажется тебе примечательным?

Мэтью замешкался. По правде говоря, почти все последние дела были связаны с воровством и прочими мелкими преступлениями вроде умышленной порчи имущества или клеветы. Лишь два происшествия по-настоящему заняли его ум: убийство попрошайки в том году, когда Мэтью только приехал в Нью-Йорк, и дело о пугале-убийце на ферме Криспина в минувшем октябре. Все остальное, как ему теперь казалось, было лишь упражнением в снохождении.

– Вот и я говорю, – продолжал Пауэрс. – Ничего интересного, сплошь мелкие заурядные проявления людской злокозненности, беспечности и глупости, не находишь?

– Да, но… разве не с этим вынуждены сталкиваться все, кто служит закону?

– Правильно, таковы издержки любого труда во благо общества. Я лишь спрашиваю тебя, Мэтью, действительно ли ты хочешь посвятить жизнь этой – как бы лучше выразиться – прозе жизни?

– Вас ведь судьба не обделила, верно, сэр?

Судья рассеянно улыбнулся и оправил потрепанный манжет сорочки:

– «Не обделила» – это громко сказано, однако не будем об этом. Да, я вполне счастлив на своем поприще. Или, лучше сказать, не жалуюсь. Но доволен ли я, интересно ли мне живется? Не сказал бы. Видишь ли, я не по своей воле встал на этот путь, Мэтью. В Лондоне я умудрился нажить себе влиятельных врагов и не успел глазом моргнуть, как меня уже сместили. Оставалось только вместе с семьей отправиться морем на Барбадос или в Нью-Йорк. Словом, в ту пору я сделал все, что было в моих силах, но теперь… – Он не договорил.

Мэтью решил, что Пауэрс высказал не все, что хотел.

– Но теперь?.. – осторожно спросил он.

Судья молча почесывал подбородок, обдумывая следующие слова. Наконец он встал, подошел к окну, оперся на раму и выглянул на улицу. Мэтью развернулся на стуле, чтобы не выпускать Пауэрса из виду.

– В конце сентября я покидаю свой пост, – объявил судья. – А заодно и Нью-Йорк. Вот о чем мы будем беседовать сегодня с судьей Доусом… хотя он пока об этом не знает. Тебе я сообщил первому.

– Покидаете пост?.. – Весть оказалась для Мэтью совершенно неожиданной. Он мог придумать лишь одно объяснение: перемены требуются Пауэрсу, чтобы поправить здоровье. – Вы заболели, сэр?

– Нет, что ты! Напротив, в последнее время я чувствую необычайный прилив сил. Да и решение принято всего несколько дней назад. Я ничего от тебя не скрывал, Мэтью. – Он отвернулся от окна и обратил все свое внимание на молодого человека. Солнечный ореол стоял у него над плечами и головой. – Помнишь, я иногда упоминал в разговоре своего старшего брата Дарема?

– Да, сэр.

– Я говорил, что он агроном? И что он ведает делами табачной плантации лорда Кента в колонии Каролина?

Мэтью кивнул.

– Дарем просит моей помощи, хочет поручить мне управление и целиком посвятить себя агрономическим аспектам… Лорд Кент скупает все новые земли, и работы там невпроворот. Юрист тоже нужен – заключать контракты с поставщиками и прочее. А жалованье в три раза больше здешнего.

– Понятно, – откликнулся Мэтью.

– Джудит, конечно, всецело за, – продолжал судья. – Местные знатные особы – ведьмы старые – никогда не принимали ее с распростертыми объятьями. А там, рядом с плантацией, образовался процветающий городок, и Дарем возлагает на него большие надежды. Мальчикам я пока не говорил. Надеюсь, Роджер поедет с нами, но Уоррен, верно, останется, больно уж важная у него работа. У Абигейл давно своя семья… Бесспорно, я буду скучать по внукам, однако моего решения это не изменит.

– Понимаю, – ответил Мэтью. Плечи его ссутулились. Уж не эту ли беду учуяла от него Сесилия нынче утром? Вечером, как ни крути, придется выпить…

– Это еще не все! – жизнерадостно воскликнул Пауэрс, так что Мэтью невольно выпрямился: не сулит ли тон начальника новые дурные вести? – Ты ведь не думал, что я брошу тебя на произвол судьбы? Конечно, я и о тебе позаботился. Скажи, хочешь ли ты быть письмоводителем при новом судье?

«А у меня есть выбор?» – подумал Мэтью, но вслух так не сказал.

– Если да, то нет ничего проще. И Доус, и Макфини с руками тебя оторвут. Но сперва позволь рассказать, где я побывал сегодня утром.

– Сэр?.. – Мэтью окончательно растерялся.

– Где я побывал, – повторил судья таким тоном, словно пытался донести мысль до умственно отсталого, – или – что важнее – с кем я встречался. Минувшим вечером ко мне явился посыльный: некая миссис Кэтрин Герральд желает видеть меня в гостинице «Док-хаус» для важного разговора. У нас, мол, есть общие враги, и дело не терпит отлагательств. Сегодня утром я к ней наведался. Увы, от меня ей проку никакого, однако я поспешил сообщить миссис Герральд, что нужный человек – сиречь ты – явится к ней завтра же, в час дня.

– Я?.. – Мэтью невольно подумал, что у судьи, похоже, не все в порядке на чердаке. – Но почему?

– Потому… – Пауэрс умолк и, видно, передумал объяснять. – Потому. Больше пока ничего не скажу. Завтра в десять придет вдова Маклерой, верно? Значит, ты успеешь как следует подкрепиться, а потом отправишься прямиком в «Док-хаус».

– Сэр… Мне бы все-таки знать, о чем пойдет разговор. Право слово, я благодарен вам за любое содействие, но… кто такая миссис Кэтрин Герральд?

– Предпринимательница, – последовал ответ, – задумавшая один любопытный прожект. Ну все, довольно расспросов, уйми любопытство. Если закончишь работу до полудня, свожу тебя в харчевню Салли Алмонд – при условии, что закажешь бараний бульон с сухарями. – С этими словами Пауэрс вернулся к столу и начал готовить заметки к завтрашнему допросу.

Мэтью глядел ему в спину и недоумевал, что за безумная напасть одолела нынче весь город.

– Сэр?.. – попытался он вновь, однако судья лишь раздраженно отмахнулся, давая понять, что тема загадочной миссис Герральд закрыта.

В конце концов Мэтью пришлось обуздать свое любопытство, ибо подкормить его оказалось более нечем. Он окунул перо в чернильницу и вновь занес его над бумагой, решив, что все-таки закончить с работой до полудня необходимо, ибо пропустить блюдо дня в закусочной Салли Алмонд – сущее преступление.

Глава 4

Чем меньше времени оставалось до прибытия лорда Корнбери, тем плотнее набивался зал ратуши: сперва стало людно, затем тесно, а потом горожане вовсе перестали помещаться. Мэтью, заблаговременно занявший место в третьем ряду между судьей Пауэрсом и сахароторговцем Соломоном Талли, наблюдал за этим столпотворением с большим интересом. По сливочно-желтым сосновым половицам двигались как знаменитые, так и скандально известные персонажи Нью-Йорка. Всех их щедро омывал золотистый солнечный свет, лившийся сквозь высокие окна: казалось, ратуша вздумала посоперничать с церковью Троицы по части благосклонного принятия добрых и злых, красивых и безобразных.

Вышагивали, расталкивая чернь и грохоча каблуками по полу, видные коммерсанты города. Фланировали владельцы лавок и складов, стараясь подыскать себе местечко поближе к богачам. Шли адвокаты и врачи, работая локтями и всем видом демонстрируя, что и они заслуживают право на признание и место под солнцем. Топали мельники и хозяева трактиров, капитаны и ремесленники, подметальщики, штопальщики и пекари, сапожники, портные и цирюльники, толкающие и толкаемые, – словом, сплошной поток лился в зал, где люди утрамбовывались на скамьи и забивали проходы, а позади них плотный людской сгусток стоял в дверях и на мостовой, и шевельнуться в этом сгустке было не легче, чем Эбенезеру Грудеру на позорном столбе. Мэтью показалось, что все эти персонажи сходили в обеденный перерыв домой и извлекли из шкафов и сундуков свои лучшие павлиньи перья, дабы ярче выделяться среди толпы таких же павлинов, в толкотне красочных сюртуков, модных бриджей, сорочек с кружевными манжетами и жабо, камзолов всех оттенков от ультрамарина до пьяного бордо и треуголок не только черных, но и красных, синих, ядовито-желтых, расшитых камзолов и чулок, башмаков на толстой пробковой подошве, от которых господа среднего роста делались высокими, а высокие – едва не падали с ног, тростей из ясеня, каштана или черного дерева с золотыми или серебряными набалдашниками, а также иных отчаянно модных аксессуаров – якобы неотъемлемых принадлежностей всякого уважающего себя джентльмена.

То был сущий карнавал. Хохот и приветственные крики горожан, слышные, несомненно, даже в Филадельфии, роднили ратушу с пятничным трактиром, и тем более злачной становилась атмосфера, чем больше в зале закуривалось трубок и недавно завезенных черных кубинских сигар толщиной с кулак. Вскоре дым уже вовсю клубился в лучах солнца, и рабы с широкими холщовыми веерами, которых поставили по углам, дабы охлаждать воздух, едва справлялись со своими обязанностями.

– Ну как, хороша? – спросил Соломон Талли.

Когда Мэтью и судья Пауэрс обратили на него внимание, он широко улыбнулся, демонстрируя им новенькую белоснежную вставную челюсть.

– Очень хороша, – отозвался судья. – И несомненно, стоит целое состояние.

– Разумеется! Иначе какой же в ней смысл?

Талли был грузный, компанейский господин лет пятидесяти, с морщинистым лицом и пухлыми щеками, сияющими здоровым румянцем. Он тоже сегодня больше походил на манекен модистки, нежели на живого человека: светло-голубой сюртук, треуголка, камзол в сине-зеленую полоску. Из оттопыренного кармана свисала цепочка купленных в Лондоне часов.

– Полагаю, никакого, – ответил Пауэрс, дабы поддержать разговор. Впрочем, и Мэтью, и судья прекрасно знали: при всем своем компанейском настрое и добросердечии мистер Талли очень скоро перейдет от разговоров к откровенному бахвальству.

– Мне только лучшее подавай! – воскликнул Талли, оправдывая ожидания собеседников. – Я им сказал: за ценой не постою, сделайте мне самые лучшие зубы. Слоновая кость прямиком из Африки, а вся оснастка, пружины – из Цюриха.

– Понятно. – Глаза у судьи начали слезиться от табачного дыма.

– Выглядят очень дорого, – подхватил Мэтью. – Богато, я бы сказал.

Следовало признать, что вставная челюсть заметно укрепила лицо Талли, которое начинало вваливаться в области рта по причине того, что его собственные, Богом данные зубы скоропостижно сгнили. Сахароторговец всего два дня как вернулся из Англии и не без гордости выставлял напоказ свою ослепительную обновку.

– Богато, вот именно! – Талли улыбнулся еще шире (кажется, даже пружинка дзинькнула). – И качество первосортное, уверяю вас, молодой человек! У меня все первосортное, не вижу смысла распыляться на второсортные вещи. Да и приладили мне челюсть отменно, хотите взглянуть? – Он начал было склонять голову набок и разевать рот, чтобы Мэтью мог самолично убедиться в его правоте, однако, к счастью, в этот момент по проходу пошла одна небезызвестная дама. Мужчины расступились перед ней, точно воды Красного моря пред Моисеем, и Талли повернулся посмотреть, чем вызвано внезапное затишье толпы.

Мадам Полли Блоссом, подобно Красному морю, являла собой поистине природную стихию. То была высокая и красивая женщина лет тридцати, с массивным волевым подбородком и ясными голубыми глазами, видевшими насквозь любого мужчину – и его кошелек, разумеется. На ней была ярко-желтая шляпка, завязанная под подбородком синими лентами, и в руке она несла сложенный зонтик от солнца. Серебристо-голубое платье-мантуя было, по ее обыкновению, расшито цветами ярких и приглушенных оттенков: лимонно-желтого, зеленого, розового. Она всегда одевается элегантно, подумал Мэтью, только черные ботики с металлическими мысками не вяжутся с остальным обликом. Народ судачил, будто этими ботиками она может так пнуть пьяного клиента под зад, что тот без всякого парома окажется на острове Ричмонд.

Под пыханье трубок вся публика, смолкнув, наблюдала за шествием Полли Блоссом: та прошла ко второму ряду на правой стороне зала и уставилась на господ, занимавших скамью. Те молча отвели глаза в сторону либо потупились. Леди Блоссом терпеливо ждала, и хотя Мэтью не видел ее красивого лица, было совершенно ясно, что оно посуровело. Наконец со скамьи поднялся юный Роберт Деверик, юноша лет восемнадцати, желавший, по всей видимости, показать публике, что галантность еще не вышла из моды и ее надлежит проявлять по отношению к любой даме в любой ситуации. В тот же миг Деверик-старший схватил сына за руку и злобно на него зыркнул, – будь его взгляд пистолетом, он вышиб бы юнцу мозги. Тут же по залу понесся шепоток, переросший местами в неприятное хихиканье. Юноша – светлоликий, умытый и причесанный, в полосатом черном сюртуке с жилетом, как у отца, – несколько мгновений разрывался между благородными помыслами и уважением к старшим. Однако стоило Деверику прошипеть: «Сядь!» – как решение было принято. Роберт потупил взор, щеки его заалели, что угли в печке, и он вернулся на свое место – во власть родителя.

Тут же на сцену вышел новый герой. В четвертом ряду поднялся хозяин трактира «Рысь да галоп», дюжий седобородый Феликс Садбери в заношенном коричневом сюртуке. Он услужливо показал рукой на свое место, предлагая даме в затруднительном положении обрести пристанище между среброделом Израилом Брандиром и сыном портного Ефремом Аулзом (последний был приятелем Мэтью: не раз по четвергам в «Галопе» они схлестывались в поединке за шахматной доской). Какой-то наглец громко зааплодировал, когда Садбери вышел в проход, а вышеупомянутая дама заняла его место; потом еще несколько человек загоготали, но мигом умолкли, поскольку Деверик-старший принялся обводить ледяным серым взором публику – ни дать ни взять боевой фрегат, наводящий на врага бортовые орудия.

– Ну и зрелище! Каково, а? – Соломон Талли пихнул Мэтью в бок. В зале вновь поднялся гул разговоров, полотняные веера принялись разгонять синий дым. – Вошла с таким видом, будто она тут хозяйка, да еще уселась аккурат под носом у преподобного Уэйда! Вы это видели?

Мэтью убедился, что гранд-дама Манхэттена – вполне способная купить ратушу на те деньги, что зарабатывали ее голубки, – действительно уселась прямо перед сухощавым и суровым Уильямом Уэйдом в черном сюртуке и треуголке. Тот, впрочем, невозмутимо смотрел сквозь голову мисс Блоссом, будто вовсе ее не замечал. Еще Мэтью обратил внимание, что Джон Файв – надевший по случаю собрания простой серый сюртук – сидит рядом со своим будущим тестем. Что бы там ни говорили о суровом и угрюмом характере преподобного Уэйда, человек он справедливый, подумал Мэтью. Вероятно, ему очень непросто было решиться на такой шаг – выдать дочь за юношу, который ничего не помнит о своем детстве, кроме жестокостей, насилия и невзгод. Видно, вера для священника не пустой звук, и поступает он в высшей степени по-христиански: дает Джону Файву шанс.

Еще кое-что привлекло внимание Мэтью, отчего внутри мгновенно все сжалось. Через три ряда от Джона Файва и преподобного Уэйда сидел Эбен Осли, разряженный, как арбуз, в зеленый сюртук и ярко-красный бархатный камзол. По торжественному случаю Осли нацепил высокий белый парик с ниспадающими на плечи буклями, какой обыкновенно надевали на слушания судьи. Директор приюта решил сесть среди молодых адвокатов – Джоплина Полларда, Эндрю Кипперинга и Брайана Фицджеральда, – как бы давая понять Мэтью и всем заинтересованным лицам, что находится под защитой закона во всей его глупости и слепоте. Он не осмеливался взглянуть на Мэтью, однако лицемерно улыбался и оживленно беседовал с престарелым, но весьма уважаемым врачом-голландцем Артемисом Вандерброкеном, сидевшим перед ним.

– Пардон, пардон, – забормотал кто-то, перегибаясь через ряд и обращаясь к судье Пауэрсу. – Сэр, можно вас на минутку?

– Да, Мармадьюк, в чем дело?

– Я тут гадаю, сэр… – молвил Мармадьюк Григсби. У него было круглое лицо и очки на носу, а на лысой макушке торчал, подобно перышку на шляпе, единственный белый клок волос. Над большими голубыми глазами прыгали и дергались кустистые белые брови, свидетельствовавшие весьма недвусмысленно, что печатнику крайне неловко перед судьей. – Нет ли каких-нибудь новых подвижек по делу Масочника?

– Говорите тише, пожалуйста, – попросил его Пауэрс.

Впрочем, напрасно: вокруг стоял такой гвалт, что все равно никто не услышал бы.

– Да-да, конечно… Так у вас есть какие-нибудь версии?

– Версия только одна. Джулиуса Годвина убил маньяк.

– Разумеется, сэр. – По натянутой улыбочке Григсби, не обнажавшей зубов, Мэтью понял, что с печатником такой номер не пройдет. – Позвольте уточнить, как вы думаете: сей предполагаемый маньяк уже покинул наш славный город?

– Сложно ска… – Пауэрс резко умолк, будто прикусил язык. – Послушайте, Марми, это, что ли, для вашей листовки?

– Попрошу, сэр! Не листовка, а издание, – поправил его Григсби. – Скромное, но авторитетное. И жизненно необходимое для культурного и общественного благополучия горожан.

– Ага, я давеча видел номерок! – вмешался Соломон Талли. – Называется «Клоп», не так ли?

– Последний выпуск действительно так назывался, мистер Талли. Но в следующий раз я подумываю назвать свое детище «Уховерткой». Уховертка ведь пробирается в самую глубь и впивается так, что не оторвешь.

– Неужели будет еще один номер? – с явным недовольством спросил судья.

– Разумеется, сэр! Лишь бы чернила не пересохли да перо не сломалось. Надеюсь, Мэтью мне поможет с набором, как в прошлый раз…

– Что-что? – Пауэрс разгневанно уставился на Мэтью. – Сколько у вас работ, молодой человек?

– Это небольшая подработка, только и всего… – кротко выдавил секретарь.

– Хм… И сколько раз на следующий день после таких подработок у вас дрогнуло перо?

– О, не волнуйтесь, Мэтью кого хочешь упашет, – ответил Григсби и вновь улыбнулся. Впрочем, улыбка его быстро померкла под суровым судейским взором. – Э-э… я лишь хотел сказать, что он очень трудолюбивый и обстоятельный юно…

– Не важно. Григсби, вы хоть понимаете, что своей газетенкой сеете среди горожан страх? Да вас впору засудить за нагнетание паники!

– Не наблюдаю среди горожан никакой паники, сэр, – гнул свое печатник, шестидесятидвухлетний круглый коротышка в дешевом и скверно сидящем сюртуке цвета грязи (или, если выразиться помягче, цвета доброй землицы после щедрого дождя).

Казалось, все в нем было неладно, все некстати: слишком крупные кисти для коротеньких рук, руки – слишком коротки для массивных плеч, плечи – слишком широки для узкой впалой груди над круглым пузом, и так вплоть до щуплых ножек, обутых в туфли с чересчур большими пряжками. Лицо его было столь же нескладным: в зависимости от освещения в глаза бросалась то морщинистая глыба лба, то мясистый нос, испещренный красными венками (верное свидетельство чрезмерной любви к рому), то, с южной оконечности, тяжеленный подбородок, рассеченный посреди глубокой пропастью. Пожалуй, грозный его лоб стоило отметить отдельно: однажды Григсби продемонстрировал Мэтью, как без труда колет об него грецкие орехи. Ходил он переваливаясь слева направо – словно ведя бесконечную борьбу с силой земного притяжения. Из ушей и ноздрей Григсби торчали белоснежные локоны, а между зубами зияли такие щербины, что его собеседников то и дело окатывало слюной с ног до головы, особенно когда он произносил слова, богатые на свистящие звуки. Человека непосвященного могли не на шутку встревожить нервные тики печатника: он то и дело дергал бровями, внезапно закатывал глаза, будто черти играли в мяч у него на голове, и имел еще одно крайне досадное обыкновение (тут уж Господь сыграл с ним поистине злую шутку) – с шумом, подобным низкому раскату китайского гонга, ни с того ни с сего выпускать ветры.

Однако, когда Мармадьюку Григсби приходилось отстаивать свое мнение, несчастная тварь вдруг превращалась в ладного и самонадеянного джентльмена. Вот и сейчас Мэтью стал свидетелем подобной метаморфозы. Григсби прохладно глядел сквозь очки на судью Пауэрса. Казалось, печатник был не вполне собой, покуда ему не бросали вызов. Когда же это случалось, странное соединенье черт великана и карлика вдруг обретало суть и облик государственного мужа.

– Считаю своим долгом доносить до горожан последние новости, сэр, – ответил Григсби тоном не мягким и не жестким, а, как сказал бы Хайрам Стокли про добротный горшок, хорошо пропеченным. – Горожане имеют право их получать.

Судья не был бы судьей, если б не умел отстоять свою точку зрения.

– Вы действительно считаете новостями эти враки про… Масочника, будь он неладен?

– Я своими глазами видел тело Годвина, сэр. И не я один обратил внимание на то, как его изрезали. Эштон Маккаггерс тоже озадачен. Кстати, он первым об этом заговорил.

– Ваш Маккаггерс – круглый идиот, как я погляжу!

– Может быть, может быть, – сказал Григсби. – Однако главный констебль Лиллехорн назначил его судебным медиком и наделил полномочием осматривать трупы. Вы ведь не считаете его непригодным для такой работы?

– Это все потом окажется в вашей газетенке, правильно я понимаю? Ели так, то все вопросы к главному констеблю. – На этих словах Пауэрс нахмурился, ибо не считал себя обладателем скверного характера и не желал быть в этом уличенным. – Марми, – примирительно сказал он, – меня волнует не ваше издание. Конечно, рано или поздно у нас должна появиться достойная газета, и, вероятно, вы как нельзя лучше подходите на роль ее издателя. Однако мне не нравится это обращение к низменным чувствам читателей. Мы надеялись, что здесь подобного не будет, что такого рода приемчики – удел лондонской «Газетт». Вы не представляете, какой вред недостоверные, спекулятивные статейки могут нанести благосостоянию города.

Лондону они особого вреда не нанесли, едва не вырвалось у Мэтью, однако он вовремя вспомнил, что в таких случаях мудрее смолчать. Все приходившие из-за океана выпуски «Газетт» он зачитывал до дыр.

– Я лишь написал об обстоятельствах убийства доктора Годвина, сэр, – парировал Григсби. – О тех, что нам известны.

– Нет, вы зачем-то выдумали этого Масочника. Положим, выдумал его действительно Маккаггерс, но статью-то напечатал не он! Место подобных слухов, сеющих панику среди народа, – в мире фантазий. Также хочу добавить, что если в будущем вам надлежит пересмотреть список достойных доверия источников, то в настоящий момент ваша первая задача – обуздать свое буйное воображение.

Григсби открыл было рот, однако замешкался – не то сраженный могучими доводами судьи, не то передумавши портить дружеские отношения.

– Ваша точка зрения мне понятна, – только и сказал он.

– Ужасное происшествие, ужасное, – вставил Соломон Талли. – Джулиус был прекрасный человек и отменный врач, когда не пил. Знаете, ведь именно он мне присоветовал, где зубы сделать. Когда я узнал, что его убили, ушам своим не поверил!

– У каждого из нас найдется доброе слово о докторе Годвине, – согласился печатник. – Не могу представить, чтобы у него были враги.

– Тут маньяк потрудился, не иначе, – сказал Пауэрс. – Какой-то несчастный прибыл на корабле и прошелся по городу… С той ночи уже две недели минуло. Стало быть, он уехал. Мы с главным констеблем оба так считаем.

– Как-то чудно, не находите? – Григсби приподнял бровищи, что казалось поистине геркулесовым подвигом.

– Не понял?

– Чудно, – повторил печатник. – Сразу по нескольким пунктам. Во-первых, уж больно много денег оказалось в кошеле Годвина. А сам кошель так и остался лежать в кармане сюртука. Нетронутый. Понимаете, куда я клоню?

– Это еще раз подтверждает, что врача убил маньяк, – сказал Пауэрс. – Либо кто-то спугнул убийцу, прежде чем тот успел выудить кошель, – если мотивом преступника все же было ограбление.

– Маньяк-грабитель, значит? – спросил Григсби, и Мэтью прямо увидел, как тот мысленно занес перо над бумагой.

– Нет-нет, я лишь строю догадки. И повторюсь перед свидетелями: не вздумайте поминать мое имя в этом своем «Клопе»… или «Уховертке», или как бишь вы назовете свою газету. Ну, садитесь, садитесь, олдермены идут!

В противоположном конце зала открылась служебная дверь, и вошли пять олдерменов – представители пяти городских округов. Они сели за длинный дубовый стол, по которому имели обыкновение стучать кулаками в ходе жарких споров. Следом свои места заняли десяток писцов и секретарей. Как и замершая в ожидании публика, олдермены и писцы были разодеты в пух и прах – иные из нарядов, по всей вероятности, пролежали в сундуках со времен падения Стены. Мэтью заметил, что у мистера Конрадта, ведавшего Северным округом, крайне больной и серый вид. Впрочем, старик почти всегда имел подобный вид, равно как и олдермен от Портового округа, мистер Уиттакер, с запавшими глазами и бледным, совершенно обескровленным лицом. У одного из писцов нервно дергалась рука, вследствие чего он по неосторожности уронил на пол стопку бумаг. Мэтью начал гадать, в чем может быть дело.

Наконец на трибуну оратора рядом со столом поднялся глашатай и, набрав в легкие побольше воздуха, завопил:

– Слушайте, слушайте!.. – Тут его голос дрогнул, он гулко откашлялся, будто продули фагот, и начал заново: – Слушайте, слушайте! Всем встать перед досточтимым Эдвардом Хайдом, лордом Корнбери, губернатором королевской колонии Нью-Йорк!

Глашатай покинул трибуну, и все собравшиеся встали. Однако в дверях, шелестя кружевами и перьями, возник отнюдь не лорд Корнбери, а – к ужасу и возмущению публики – одна из блудниц Полли Блоссом, задумавшая, верно, своим появлением оскорбить сие торжественное собрание.

Мэтью обмер, как и все остальные. Разряженная потаскуха в платье с желтыми лентами и лимонной шляпке с пышным фонтаном павлиньих перьев наверху (в сравнении с ней даже владелица публичного дома выглядела нищенкой) прошествовала мимо олдерменов с таким видом, словно она тут хозяйка, черт побери (как сказал бы Соломон Талли, если б не потерял дар речи). На руках у нее были высокие белые перчатки, поверх которых красовалась целая коллекция блестящих колец и перстней. Из-под вороха лент на юбке доносился громкий стук французских каблуков по английскому полу. Шляпка с перьями кое-как держалась на высоченном белом парике, украшенном драгоценными камнями; благодаря всему этому казалось, будто на трибуну взошла великанша более шести футов ростом.

Мэтью ждал, что публика начнет возмущаться и штурмовать трибуну, или же какой-нибудь олдермен в ярости вскочит на ноги, или же сам лорд Корнбери ворвется в зал и погонит прочь девку, посмевшую столь вопиющим образом омрачить его явление народу. Однако ничего подобного не случилось.

Вместо этого распутница, которая не плыла, как уличная женщина, а шагала стремительно и без всякой грации, миновала глашатая (тот совершенно усох и вжал голову в плечи, так что над воротом остались только нос и глазки). По-прежнему никто не пытался ее остановить. Она поднялась на трибуну, схватилась за нее своими крупными руками в перчатках, обратила к горожанам белое, напудренное, немного даже лошадиное лицо… и вдруг размалеванный рот по-мужски гаркнул:

– Добрый день! Прошу садиться.

Глава 5

Никто не сел. И не шелохнулся.

Из дальней части зала, кажется, раздался знакомый раскат китайского гонга. Мэтью краем глаза заметил рядом какое-то движение: Соломон Талли широко разинул рот, и его новенькая челюсть, влажно блестя слюной, поползла вон из зияющей пещеры. Не успев даже как следует подумать, Мэтью затолкал челюсть обратно до щелчка. Талли продолжал глазеть с разинутым ртом на нового губернатора колонии.

– Я сказал, прошу садиться, – повторил лорд Корнбери, однако качание павлиньих перьев на его шляпке, судя по всему, загипнотизировало публику.

– Господь всемогущий! – прошептал судья Пауэрс, у которого только что глаза на лоб не лезли. – Это не лорд, а леди!

– Господа, господа! – прогремел сзади чей-то голос. Затем застучали по полу трость и каблуки. Главный констебль города Гарднер Лиллехорн, эдакий этюд в пурпурных тонах (весь наряд его, от чулок до треуголки, был фиолетовый), прошествовал вперед и грациозно замер, положив руку на серебряный набалдашник черной лакированной трости в виде львиной головы. – И дамы тоже, – добавил он, покосившись на Полли Блоссом. – Лорд Корнбери попросил вас сесть.

В дальнем конце зала, где была уже не почтенная публика, а толпа, захихикали и заболтали. Лиллехорн в бешенстве раздул ноздри и вскинул подбородок с черной эспаньолкой – точно занес над собравшимися топор.

– Нехорошо, – уже громче заговорил он, – проявлять такую неучтивость. Где ваши прославленные манеры?

– Прославленные? Это ж когда мы успели прославиться? – прошептал Мэтью судья Пауэрс.

– Если вы не сядете, не слыхать нам сегодня речи лорда Корнбери… точнее, его соображений. – Лиллехорн не бросал попыток справиться – нет, не с сопротивлением, скорее с потрясением публики. Он ненадолго умолк и промокнул блестящие губы носовым платком, украшенным по новой моде – вышитой монограммой. – Да сели, сели уже! – с некоторым раздражением зашипел он, точно унимая непослушных детей.