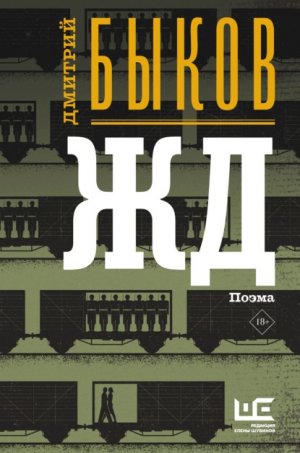

ЖД Быков Дмитрий

Читать бесплатно другие книги:

Тот, кто похитил ее душу – сам дьявол. Он холоден и жесток, он властен и безжалостен, его сердце пок...

«Рус, зная о скором нашествии авар, добился того, чтобы вожди славянских племен приняли решение об и...

Холодное море выбросило осиротевшую Гислу на мрачные берега Сейлока. Она была обречена на гибель, ес...

Угораздило же попасться в когти инопланетного «тигра», императорского безопасника! Всего-то хотелось...

Когда в твой мир, словно вихрь, внезапно вторгается дерзкий мужчина и переворачивает с ног на голову...

Будь проклята та гадина, которая забросила меня в другой мир в тело недавно овдовевшей графини! Пото...