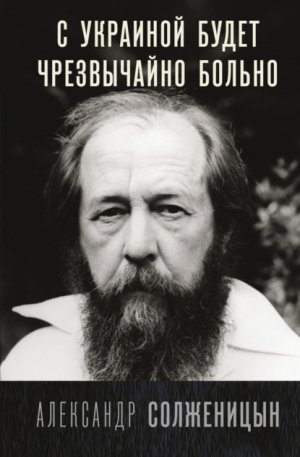

С Украиной будет чрезвычайно больно Солженицын Александр

© А.И. Солженицын, текст (наследники), 2022

© Н.Д. Солженицына, составление, предисловие, 2022

© Издательство АСТ, 2022

От составителя

В этой книге собраны мысли Солженицына об истинном значении Свободы, о неверных представлениях друг о друге России и Запада, о новых опасностях, грозящих современной цивилизации.

Отдельный раздел посвящён Украи– не, славянской трагедии, «постоянной горечи и боли» писателя.

«Под моими подошвами всю мою жизнь – земля отечества, только её боль я слышу, только о ней пишу», – сказал Солженицын в 1967 году. Через шесть лет, в 1974, за публикацию «Архипелага ГУЛАГа» его лишили гражданства и выслали из СССР.

Жизнь на Западе, сначала в Европе, потом в Америке, позволила внимательно вглядеться в общественные настроения, в работу свободной прессы, в разные формы государственного устройства. Его озадачивало и огорчало выветривание на Западе высоких форм свободы, оттеснение нравственных понятий понятиями юридическими: «Всю жизнь проведя под коммунизмом, я скажу: ужасно то общество, в котором вовсе нет безпристрастных юридических весов. Но общество, в котором нет других весов, кроме юридических, тоже мало достойно человека». Он сокрушался подменой, «измельчанием» свободы: сохранили термин, но изготовили другое понятие – маленькую свободу, которая «лишь карикатура большой». Эта свобода вывела, правда, на путь всеобщего благополучия, но тут же завела в опасную ловушку ненасытного потребления.

Ожидало писателя и другое горькое открытие: оказывается, искажение русской исторической ретроспективы, непонимание России Западом уже выстроилось в устойчивое тенденциозное обобщение – о «русской азиатчине», об «извечном русском рабстве», которое у русских чуть ли не в крови. Он обнаружил, что почти каждый западный историк «автоматически поддаётся постулату: СССР – естественное продолжение старой России». А на самом деле, говорил Солженицын, «переход от дооктябрьской России к СССР есть не продолжение, но смертельный излом хребта, советское развитие – не продолжение русского, но извращение его». Он неустанно твердил об ошибке – смешивать мировую болезнь коммунизма со страной, которою он овладел первой, говорил, как «легкомысленно и неправильно используют слово “русские” вместо “советские”, – и даже с постоянным эмоциональным преимуществом в пользу второго (“русские танки вошли в Прагу”, “русский империализм”, “русским нельзя верить”, но – “советские космические достижения”, “успехи советского балета”). Так и «все преступления, пороки и провалы советского социализма ложно отнесли за счёт русской “рабской традиции”».

О своих наблюдениях и выводах писатель говорил публично – и вызвал немалое раздражение публицистов определенного направления и нападки прессы.

Объясняя свой отказ приехать в Белый дом, Солженицын писал президенту Рейгану: «Проявляется то враждебное отношение к России как таковой, стране и на– роду, вне государственных форм, которое характерно для значительной части американского образованного общества, американских финансовых кругов и, увы, даже Ваших советников. Настроение это губительно для будущего обоих наших народов».

Но вот спустя двадцать лет Солженицын смог вернуться на Родину. Ему и тут не изменил трезвый взгляд на новые опасности, встающие при переустройстве мира. В 1995 году он предвидел: «XXI век будет очень бурным, очень тяжёлым, и даже, может быть, уже первая половина XXI века». Кончилась Холодная война – «а что-то не стало на планете спокойнее, чуть ли не чаще стало, то там, то сям, – вспыхивать, взрываться, стрелять, уже и не наскрести войск ООН для умиротворения». Он считал, что момент, когда «НАТО отвергло Организацию Объединённых Наций, какая бы она ни была слабая, и стало действовать само, – был исторический момент, выходящий за пределы всей проблемы Югославии. Это страшно, грядёт совершенно новый общемировой строй».

«С Украиной будет чрезвычайно больно», – с тревогой писал Солженицын больше полувека назад. Уже тогда он предвидел попытки отделения Украины, но считал, что нужен бы «по каждой области свой плебисцит», учитывая, по каким ленинским лекалам были нарезаны земли, никогда не относившиеся к исторической Украине… И четверть века назад недоумевал: если в Западной Украине сносят памятники Ленину, отчего ж «украинские националисты бронёй стоят за эти священные границы, дарованные батюшкой Лениным»…

Об отношениях с Украиной, о губительном накале страстей вокруг русско-украинского вопроса, о том, как «Америка всемерно поддерживает каждыи антирусскии импульс Украины», Солженицын писал до последних своих дней.

Наталия Солженицына

Россия и Запад

Оказался «весь мир» совсем не таким, как мы ожидали

Из Нобелевской лекции

1972

На эту кафедру, с которой прочитывается Нобелевская лекция, кафедру, предоставляемую далеко не всякому писателю и только раз в жизни, я поднялся не по трём-четырём примощённым ступенькам, но по сотням или даже тысячам их – неуступным, обрывистым, обмёрзлым, из тьмы и холода, где было мне суждено уцелеть, а другие – может быть с большим даром, сильнее меня, – погибли. <…>

И мне сегодня, сопровождённому тенями павших, и со склонённой головой пропуская вперёд себя на это место других, достойных ранее, мне сегодня – как угадать и выразить, что хотели бы сказать они?

Эта обязанность давно тяготела на нас, и мы её понимали. Словами Владимира Соловьёва:

- Но и в цепях должны свершить мы сами

- Тот круг, что боги очертили нам.

В томительных лагерных перебродах, в колонне заключённых, во мгле вечерних морозов с просвечивающими цепочками фонарей – не раз подступало нам в горло, что хотелось бы выкрикнуть на целый мир, если бы мир мог услышать кого-нибудь из нас. Тогда казалось это очень ясно: что скажет наш удачливый посланец – и как сразу отзывно откликнется мир. Отчётливо был наполнен наш кругозор и телесными предметами и душевными движеньями, и в недвоящемся мире им не виделось перевеса. Те мысли пришли не из книг и не заимствованы для складности: в тюремных камерах и у лесных костров они сложились в разговорах с людьми, теперь умершими, тою жизнью проверены, оттуда выросли.

Когда ж послабилось внешнее давление – расширился мой и наш кругозор, и постепенно, хотя бы в щёлочку, увиделся и узнался тот «весь мир». И поразительно для нас оказался «весь мир» совсем не таким, как мы ожидали, как мы надеялись: «не тем» живущий, «не туда» идущий, на болотную топь восклицающий: «Что за очаровательная лужайка!», на бетонные шейные колодки: «Какое утончённое ожерелье!», а где катятся у одних неотирные слёзы, там другие приплясывают беспечному мюзиклу.

Как же это случилось? Отчего же зинула эта пропасть? Бесчувственны были мы? Бесчувственен ли мир? Или это – от разницы языков? Отчего не всякую внятную речь люди способны расслышать друг от друга? Слова отзвучивают и утекают как вода – без вкуса, без цвета, без запаха. Без следа. <…>

Человек извечно устроен так, что его мировоззрение, когда оно не внушено гипнозом, его мотивировки и шкала оценок, его действия и намерения определяются его личным и групповым жизненным опытом. Как говорит русская пословица: не верь брату родному, верь своему глазу кривому. И это – самая здоровая основа для понимания окружающего и поведения в нём. И долгие века, пока наш мир был глухо загадочно раскинут, пока не пронизался он едиными линиями связи, не обратился в единый судорожно бьющийся ком, – люди безошибочно руководились своим жизненным опытом в своей ограниченной местности, в своей общине, в своём обществе, наконец и на своей национальной территории. Тогда была возможность отдельным человеческим глазам видеть и принимать некую общую шкалу оценок: что признаётся средним, что невероятным; что жестоким, что за гранью злодейства; что честностью, что обманом. И хотя очень по-разному жили разбросанные народы и шкалы их общественых оценок могли разительно не совпадать, как не совпадали их системы мер, эти расхождения удивляли только редких путешественников да попадали диковинками в журналы, не неся никакой опасности человечеству, ещё не единому.

Но вот за последние десятилетия человечество незаметно, внезапно стало единым – обнадёжно единым и опасно единым, так что сотрясенья и воспаленья одной его части почти мгновенно передаются другим, иногда не имеющим к тому никакого иммунитета. Человечество стало единым, – но не так, как прежде бывали устойчиво едиными община или даже нация: не через постепенный жизненный опыт, не через собственный глаз, добродушно названный кривым, даже не через родной понятный язык, – а, поверх всех барьеров, через международное радио и печать. На нас валит накат событий, полмира в одну минуту узнаёт об их выплеске, но мерок – измерять те события и оценивать по законам неизвестных нам частей мира – не доносят и не могут донести по эфиру и в газетных листах: эти мерки слишком долго и особенно устаивались и усваивались в особной жизни отдельных стран и обществ, они не переносимы на лету. В разных краях к событиям прикладывают собственную, выстраданную шкалу оценок – и неуступчиво, самоуверенно судят только по своей шкале, а не по какой чужой.

И таких разных шкал в мире если не множество, то во всяком случае несколько: шкала для ближних событий и шкала для дальних; шкала старых обществ и шкала молодых; шкала благополучных и неблагополучных. Деления шкал кричаще не совпадают, пестрят, режут нам глаза, и чтоб не было нам больно, мы отмахиваемся ото всех чужих шкал как от безумия, от заблуждения, – и весь мир уверенно судим по своей домашней шкале. Оттого кажется нам крупней, больней и невыносимей не то, что на самом деле крупней, больней и невыносимей, а то, что ближе к нам. Всё же дальнее, не грозящее прямо сегодня докатиться до порога нашего дома, признаётся нами, со всеми его стонами, задушенными криками, погубленными жизнями, хотя б и миллионами жертв, – в общем вполне терпимым и сносных размеров.

В одной стороне под гоненьями, не уступающими древнеримским, не так давно отдали жизнь за веру в Бога сотни тысяч беззвучных христиан. В другом полушарии некий безумец (и наверно он не одинок) мчится через океан, чтоб ударом стали в первосвященника освободить нас от религии! По своей шкале он так рассчитал за всех за нас!

То, что по одной шкале представляется издали завидной благоденственной свободой, то по другой шкале вблизи ощущается досадным принуждением, зовущим к переворачиванию автобусов. То, что в одном краю мечталось бы как неправдоподобное благополучие, то в другом краю возмущает как дикая эксплуатация, требующая немедленной забастовки. Разные шкалы для стихийных бедствий: наводнение в двести тысяч жертв кажется мельче нашего городского случая. Разные шкалы для оскорбления личности: где унижает даже ироническая улыбка и отстраняющее движение, где и жестокие побои простительны как неудачная шутка. Разные шкалы для наказаний, для злодеяний. По одной шкале месячный арест, или ссылка в деревню, или «карцер», где кормят белыми булочками да молоком, – потрясают воображение, заливают газетные полосы гневом. А по другой шкале привычны и прощены – и тюремные сроки по двадцать пять лет, и карцеры, где на стенах лёд, но раздевают до белья, и сумасшедшие дома для здоровых, и пограничные расстрелы бесчисленных неразумных, всё почему-то куда-то бегущих людей. А особенно спокойно сердце за тот экзотический край, о котором и вовсе ничего не известно, откуда и события до нас не доходят никакие, а только поздние плоские догадки малочисленных корреспондентов.

И за это двоенье, за это остолбенелое непониманье чужого дальнего горя нельзя упрекать человеческое зрение: уж так устроен человек. Но для целого человечества, стиснутого в единый ком, такое взаимное непонимание грозит близкой и бурной гибелью. При шести, четырёх, даже при двух шкалах не может быть единого мира, единого человечества: нас разорвёт эта разница ритма, разница колебаний. Мы не уживём на одной Земле, как не жилец человек с двумя сердцами.

Две стороны Земли по-разному освещены

Из интервью с Уолтером Кронкайтом для телекомпании CBS

Цюрих, 17 июня 1974

Хотелось бы знать ваше мнение о западных средствах получать и передавать информацию, как оно сложилось после вашей высылки.

Ну, надо сразу сказать: западная пресса помогла мне, Сахарову, всем нам выстаивать годами. Так что я, конечно, могу быть западной прессе только благодарен. Но свежими глазами иногда можно увидеть то, чего люди, живущие постоянно, – не видят. Вот, я с этим кусочком хлеба, из Лефортова, из последнего недоеденного лефортовского обеда, внезапно переношусь в Западную Европу. Ещё три часа назад я ожидал расстрела, три часа назад. Вдруг мне объявляют, что я высылаюсь – куда? – и неожиданно во Франкфурте-на-Майне высаживают. И с этого момента начинается штурм, западная пресса обрушивается на меня. Я ещё не могу в голову вместить того, что произошло, я сотрясён происшедшим, я не имею расположения что-либо заявлять. А они требуют, чтоб я высказывался… День за днём пресса от меня не отстаёт, она преследует меня всюду: дежурит около дома Бёлля, потом около дома адвоката, в осаде я нахожусь. Хочу выйти, хоть подышать, хоть ночью, когда никого нет. Выхожу на задний балкон, где корреспондентов нет, – вдруг два прожектора, вот таких вот прожектора на меня, и фотографируют, ночью! Я иду со спутниками, разговариваю, подсовывают микрофон, несколько микрофонов, узнать – что я говорю своим спутникам? и передать своим агентствам, – ну, я в такую минуту раздосадовался, говорю: «Да вы хуже кагебистов!» – подхватили! первое высказывание: Солженицын приехал на Запад и заявил: «Западная пресса хуже КГБ», – как будто я собрал пресс-конференцию и так заявил. Я думал, скажу: «Господа, поймите, я сейчас не в состоянии с вами разговаривать, дайте мне отдышаться, я хочу побыть один», – и оставят в покое. Нет! И это потом продолжалось долго, когда я ездил в Норвегию, когда вернулся, когда приехала моя семья, семья приехала безсонная, измученная, – нет, позируйте, выходите, позируйте нам! Отказались. Тогда прорвались тут, вокруг нашего дома, топчут всё, что соседи насадили, как стадо бизонов, – чтобы что-нибудь сфотографировать. Им говорю: «Ну почему так? раз я вас прошу: я сейчас не буду говорить; пожалуйста, оставьте нас». Отвечают, милые молодые люди, откровенно: «Никак не можем. Нам приказано, если мы не выполним, нас уволят». Знаете, вот это очень скользкая, опасная формулировка: если я не выполню – меня уволят. Так это сейчас любой угнетатель в Советском Союзе скажет: а я выполняю приказ, а если я не выполню – меня уволят. Видите, каждая профессия, если она начинает разрушать нравственные нормы жизни, должна сама себя ограничить. Действительно, западную прессу здесь не связывает, не останавливает ничто, никакая полиция, ни власти. Ну, тогда надо ограничить самим себя. Надо сказать: вот тут есть порог, нравственный, вот сейчас нужно отказаться. Всякие достоинства, если предела им не поставить, если не ограничить, переходят в недостатки.

Хорошо. Можно было бы даже восхититься: как западная пресса в натиске таком – добыть истину – ничего не жалеет: ни себя, ни других, ну, как военные корреспонденты, лезут под самый обстрел, пусть меня убьют, но я сейчас сфотографирую и что-то новое сообщу. Но вот странное явление: оказывается, западная пресса далеко не всегда так необузданно стремится к истине. Я наблюдал эту же самую прессу у нас в Москве, да так и везде в Восточной Европе, и в Китае особенно. Вот поразительно: там западная пресса совершенно меняется. К счастью, не все, есть замечательные исключения, есть великолепные корреспонденты, которые себя не щадят, так их обычно и высылают. А большинство? – а большинство вдруг становятся такими скромными, такими осторожными, такими осмотрительными. Здесь, на Западе, они могут президента трясти, сенат, военные секреты, военное министерство, – всё они разнесут, там – последний болгарский полицейский говорит: «Стоп, вот эту церковь не снимать». – «Хорошо, не буду снимать». Хунвейбин вывешивает листовку на стене для своих китайцев, подходит корреспондент читать – и хунвейбин, сопливый мальчишка, говорит: «Не читать, это не для вас!» Корреспондент поворачивается и уходит. Позвольте, что ж это? Зачем же такая разница? Могу добавить свой опыт, небольшой, но собственный. В 67-м году пишу письмо съезду писателей. Оно появляется в газете «Монд», в Париже. Московский корреспондент «Монд» разворачивает газету, свою собственную газету, и видит моё письмо там. Что естественно испытать корреспонденту? Радоваться, что это помещено, жалеть, что не он сделал. Корреспондент «Монд» в 67-м году побледнел и сказал: «Какой ужас! подумают, что это я передал, меня вышлют из Москвы!»

Но посмотрите, тут уже мы выходим за пределы прессы, это гораздо шире вопрос: вот приезжает [в СССР] независимый западный человек, привыкший к полной свободе, – и вдруг мгновенно, без необходимости, без подлинной опасности, усваивает дух подчинения и становится добровольным рабом. Вот это страшно. Когда задают вопрос: «Да как это может быть, неужели свободные народы, попав под угнетение, вот как Восточная Европа, могут так быстро стать в рабское положение?» Конечно. Если свободный корреспондент, который ничем не рискует, кроме того, что ему разобьют ветровое стекло машины или вышлют из Москвы, ведёт себя рабски? – конечно. Но отсюда другой страшный вывод: две стороны Земли по-разному освещены, ну так, как вот Солнце освещает: половина Земли всегда под солнцем, а половина Земли – ночь, в тени. Вот так и информация освещает наш земной шар. Половина Земли, Запад, – под ярким солнцем, видно всё насквозь, обо всём сообщает западная пресса, западные парламентарии, любой общественный деятель, сами государственные деятели отчитываются. Почему я, допустим, мог там, у себя, составить какое-то мнение о Западе, и вот оно вроде не ошибочно? – да потому что Запад весь освещён, о Западе всё решительно напечатано, написано, говорится. И почему советологи так называемые, почему они с таким трудом и так часто ошибочно судят о Востоке? Потому что Восток погружён в темноту. О Востоке западная пресса, которая туда приезжает, не даёт сколько-нибудь серьёзной информации. Если бы каждый корреспондент говорил так: я голову свою положу, пусть мне голову отрубят, но я одно известие, точное, важное, сообщу. Тогда хоть иногда бы что-то важное проходило. Но если каждый, почти каждый корреспондент боится или опасается, если почти каждый корреспондент даёт поверхностные, скучные вещи, сидит, обрабатывает советскую прессу, из неё что-то возьмёт, на поверхности, а иногда и прямой обман, – откуда иметь информацию о Востоке? Ещё можно было бы от нашей прессы? – ну, тут смешно говорить. Наш парламент? – смешно говорить. Были бы в нашей стране свободные общественные дискуссии – так они и задушиваются у нас в первую очередь.

Вы критикуете манеру и поведение западной прессы, но вы не хотите этим сказать, что вам не нравится система свободы прессы?

Не только не критикую свободу прессы, наоборот, я считаю это величайшим благом. Но я вот о чём: с одной стороны, не только пресса, но и всякая профессия, но и всякий человек должен уметь пользоваться своей свободой и сам себе находить остановку, нравственный предел. А с другой стороны, я настаиваю, что если пресса имеет такую свободу на Западе, то она должна отстаивать свою свободу, когда попадает на Восток. Какие бы на Востоке условия ни были, но если пресса привыкла к свободе – осуществляйте свободу и там.

Вероятно, когда вы писали «Архипелаг» и ваши другие вещи, вы хотели, чтобы Запад узнал эту правду?

Я не могу сказать, что я писал свои вещи для того, чтобы «открыть Западу глаза на Восток». Я прежде всего все книги писал для своего собственного народа, для русских, потому что мы сами свою историю не знаем, вот что страшно, – не только Запад не знает нашей истории, мы сами свою историю потеряли: я вам говорил – недавние события, предреволюционные и революционные, у нас как провалились: сожжены документы, убиты свидетели, живые молчат. Я вообще восстанавливал правду, всякую правду о своей стране, прежде всего для своих.

Сытый голодного не разумеет

Из пресс-конференции в Париже

10 апреля 1975

Вы подчёркиваете, что западные люди не понимают советской реальности, и вы правы. Но вот вы сами, говоря о свободе прессы на Западе, как будто ею пренебрегаете или даже её презираете.

Здесь какое-то между нами непонимание. Я говорил, что считаю свободу прессы великим благом. Но нельзя делить свободу на свою и чужую. Те десятилетия, когда советские жители не имели никакой информации о Западе, мы имели наивность – но, конечно, никакого нравственного основания – ждать, что Запад придёт нам на помощь, мы считали, что свободные и могучие западные люди не могут долго терпеть, чтобы соседний европейский народ так угнетался. Годы после войны, которые я провёл в лагере, мы там жили верой такой. Но, оказывается, дело обстояло тут совершенно иначе. Практически Запад не имел почти никакой истинной информации о Советском Союзе с 20-х годов. Каждый иностранец, приезжавший в Советский Союз, обставлялся несколькими агентами, которые ловко вели его туда, куда и как им надо. Однако скажу хуже: дело не только в том, что западных людей обманывали и они не получали истинной информации. Здесь психологическое основание человеческой натуры, это не свойство именно западных людей – французов, англичан или немцев, – это свойство человека вообще как существа.

Вот я приведу один только пример из 30-х годов, который вас, может быть, несколько убедит. Это не новый пример. О нём очень горячо говорил в своё время Оруэлл, но, может быть, Франция не читала Оруэлла тогда. Это пример украинского голода. В 1932–1933 годах на Украине большевики создали искусственный голод. Ни много ни мало, до всех ужасов Второй Мировой войны, они искусственно задушили голодом 6 миллионов человек. Они умело скрывали это, но случившееся остаётся: 6 миллионов человек в самой Европе умирают от голода потому, что у крестьян, у тружеников отняли зерно до последнего. Комсомольцы стоят в хате и не дают детям выпить воды, пусть ребёнок умирает, но отдай последнее зерно!

Слух об этом дошёл до Европы. Советское правительство согласилось принять западных корреспондентов и показать им, что ничего подобного нет. И сделали всё, всё устроили, и большинство корреспондентов съездило и ничего страшного не увидело. Но некий американский студент, Томас Уокер, журналист, сумел отбиться от этой группы, пройти по голодной зоне, сделать много фотографических снимков и с риском для своей головы вывезти их. Это было начало 1934 года. Если бы в этот момент весь мир грозно вмешался, ещё можно было бы спасти миллион – полтора миллиона человек. Но целый год Уокер не мог в Соединённых Штатах найти ни одной газеты, которая согласилась бы напечатать его фотографии. Многострадальная Украина продолжала умирать, а западные издательства считали неприличным информировать о неприятностях в СССР. И когда голод уже сделал своё дело и все 6 миллионов умерли, тогда наконец появилось издание, которое любой из вас во время перерыва или позже может посмотреть: эти наконец изданные снимки американского журналиста – умирающие деревни Украины. Здесь не просто отсутствие информации, здесь страшная человеческая особенность, которая русской пословицей выражается: сытый голодного не разумеет, – особенность, против которой нас предупреждают все религиозные книги и многие книги художественной литературы. Благополучие не понимает страдающего, и тот, кто сегодня благополучен, хочет любой ценой оттянуть своё благополучие сколько можно дальше. Оруэлл тогда написал: Европа заметила голод в Индии, потому что тот голод ни для кого не вызывал политических неприятностей. Он произошёл из-за стихийных условий, можно было о нём писать, и можно было помогать голодающим индийцам. А украинский голод вынуждал занять позицию против коммунистической России, то есть недостаточно политически приятную. Так Запад отдал эти 6 миллионов на смерть. Это было за несколько лет до Мюнхена, и вы можете видеть ясную связь между Мюнхеном и этим настроением.

Время подтопило ваше понимание свободы

Из интервью для журнала «Le Point»

Цюрих, декабрь 1975

…Я не специалист по Западу. Я наблюдаю Запад изнутри всего лишь два года. Я мог бы и не высказываться о нём. Но раз навсегда я положил себе – всюду говорить то, что считаю правдой. И вот она: западный мир подошёл к решающему моменту. В ближайшие годы станет на карту существование цивилизации, которую Запад создал. Думаю, что он не отдаёт себе в этом отчёта.

На чём вы основываете такое мнение?

Не на экономических трудностях, которые вы переживаете. Вы их преодолеете. И даже не на политическом кризисе, который вы предчувствуете и который я резюмировал бы так: что станет с народами, у которых нет цели? Но я имею в виду то, что называется духовным кризисом. У вас уверенность, что демократии выживут. Но демократии – это острова, потерянные в необъятном потоке истории. Вода всё время поднимается. Самые простые законы истории не благоприятствуют демократическим обществам. И эта очевидность не бросается Западу в глаза.

Предположим, что вы правы. В таком случае ничего поделать нельзя, игра уже потеряна?

Нет, она ещё не потеряна. Но она, может быть, будет проиграна, потому что вы забыли значение свободы. Когда Европа взялась установить её впервые, это было священное понятие, непосредственно вышедшее из христианского мировоззрения. Та свобода служила возвеличению человеческого существа. Она обещала обезпечить выявление ценностей. Та свобода открывала путь добродетели и героизму. Но это всё забыто. Время подтопило ваше понимание свободы. Вы сохранили термин, но изготовили другое понятие: маленькую свободу, которая лишь карикатура большой; свободу без ответственности и без чувства долга, которая вывела вас, правда, на путь всеобщего благополучия. Но никто не готов умереть за эту свободу. Она полна трубных звуков, богатства и – пуста. Вы вступили в эпоху расчёта – и не в состоянии бороться, жертвовать, способны только на компромиссы.

Где-то есть рубеж, господа…

Из выступления по английскому радио

Лондон, 26 февраля 1976

Радиостанция Би-би-си гостеприимно предложила мне высказаться: как я, иностранец, изгнанник, вижу сегодняшний Запад, и в частности вашу страну. Посторонний взгляд может нести нечто свежее. Я хочу надеяться, что вам будет не очень скучно выслушать меня. Разумеется, я недостаточно знаю внутреннюю вашу историю, но за внешней, как и многие русские, всегда следил внимательно. Я буду говорить откровенно, не пытаясь понравиться вам или польстить. Поверьте, я рад был бы наполнить эту беседу восклицаниями восхищения. Четверть века назад в каторжных лагерях Казахстана, готовясь к нашим безнадёжным мятежам против коммунистических танков, мы видели Запад солнцем свободы, твердыней духа, сокровищницей разума.

Как раз в тот год ваш министр Моррисон удачной тактикой заставил газету «Правду» безцензурно напечатать целую страницу его высказываний. Боже мой, с какой жадностью мы, каторжане с обритыми головами, в оборванных грязных телогрейках, стуча тяжёлыми лагерными топалами, ринулись к витрине, где вывешивалась центральная большевицкая газета: вот сейчас и в наше подземное царство ворвётся алмазно-светлый и алмазно-твёрдый луч истины и надежды. Небывалый за 40 лет прорыв через бульдожью хватку советской цензуры! что за правду он сейчас им влепит! как он нас поддержит! Но мы читали, читали эту безпомощную водянистую статью – и оседали вместе с ней: то была легкомысленная речь человека, не имеющего понятия о свирепой структуре и безжалостных целях коммунистического мира. (Потому-то «Правда» и расщедрилась её напечатать.)

Шли годы и шли десятилетия. Несмотря на железный занавес, сведения о событиях и мнениях Западного мира проникали и проникали к нам, особенно через русские передачи Би-би-си, даже и в периоды жестоких глушений. И чем дальше, тем больше состояние вашего мира вызывало у нас недоумение.

Есть много загадок и противоречий в человеческой натуре, их сложность и вызывает к жизни искусство, то есть поиск нелинейных формулировок, неплоских решений, неоднозначных объяснений. Среди таких загадок: почему люди, придавленные к самому дну рабства, находят в себе силу подниматься и освобождаться – сперва духом, потом и телом? А люди, безпрепятственно реющие на вершинах свободы, вдруг теряют вкус её, волю её защищать и в роковой потерянности начинают почти жаждать рабства? Или: почему общества, кого полувеками одурманивают принудительной ложью, находят в себе сердечное и душевное зрение увидеть истинную расстановку предметов и смысл событий? А общества, кому открыты все виды информации, вдруг впадают в летаргическое массовое ослепление, в добровольный самообман?

Конечно, этому процессу есть незагадочное объяснение, и не внешнее, как модно в наш век: считать самого человека безупречным, а всё сваливать на дурное устройство общества. Объяснение – самое человеческое: с тех пор как провозглашено и усвоено, что над человеком нет высшей силы, но человек – венец вселенной и мера всех вещей, – потребности, желания (и слабости) человека естественно понялись как высшие императивы вселенной. И значит, только то в мире хорошо и следует делать, что ублаготворяет наши чувства. Это мировоззрение родилось именно в Европе несколько веков назад, тогда его материалистические крайности объяснялись предыдущими крайностями католичества. Но в безпрепятственном полноводном течении нескольких веков оно заполнило весь Западный мир, уверенно вело его на колониальные завоевания, на захват африканских и азиатских рабов, – всё это в приличном соседстве с наружным христианством и расцветом собственных свобод. И к началу XX века это мировоззрение, казалось, стояло в зените цивилизации и разума. И ваша страна, Англия, всегда бывшая ядром или даже жемчужиной Западного мира, выражала ту цивилизацию особенно сильным ярким блеском – и в хорошем, и в дурном.

И в 1914 году, открывая зловещий XX век, над этой цивилизацией грянула гроза, размеров и дальности которой никто не мог тогда охватить. Четыре года Европа невиданно уничтожала сама себя, а в 1917 на её краю обнажилась и зазияла трещина – впад в бездну. И тут до конца логически развилось и проявилось то несравненное прагматическое мировоззрение, избегающее нравственных решений, на котором воспитана сегодняшняя Европа. На территории бывшей России уже бушевал Апокалипсис – Западная Европа спешила вырваться из этой проклятой войны, всё забыть поскорей, возобновить благоденствие, моды и новые танцы. Ллойд Джордж так и сказал: забудьте о России! мы должны заботиться о благосостоянии нашего общества.

В 1914, когда нужна была помощь для западных демократий, Россией не побрезговали. Но в 1919 тем самым русским генералам, кто три года выручал Марну, Сомму и Верден, в напряженьи всех русских сил и выше русского разума, – тем самым генералам западные союзники отказали и в военной помощи, и в союзе. Уже довольно русских солдат было погребено даже и в земле Франции, а с других русских солдат, приплывших в Константинополь, высчитывали стоимость пайка, конфискуя в уплату солдатское бельё, и толкали их вернуться на расправу к большевикам или ехать полурабами на кофейные плантации Бразилии.

Неблаговидностям обычно находятся благовидные или даже блистательные оправдания. В 1919 не говорилось открыто: да какое нам дело до ваших страданий? – но говорилось: мы не имеем права поддерживать власти даже союзной страны против желания их народа. (Когда в 1945 пришлось миллионы советских людей против их воли предавать на Архипелаг ГУЛАГ, аргумент удобно обернули: мы не имеем права поддержать желание этих миллионов и не выполнить обязательств перед властями союзной страны. Каждый раз избиралась форма, удобнейшая для эгоизма.)

Но нашлось оправданье и выше: происходящие в России события были несомненным продолжением всего XVIII и XIX веков Европы, всеобщего перехода от либерализма к социализму. Итак, по инерции идей надо было восхищаться ими. И вот вся прогрессивная, вся влиятельная общественность Европы (и в Англии – ярче всего) – восхищалась «невиданным передовым экспериментом в СССР», когда нас уже душили раковые метастазы Архипелага и зимой в тайгу отправляли умирать миллионы самых трудолюбивых крестьян. Не так далеко от вас, на Украине и Кубани, пухли от голоду в мирные годы, корчились и умирали 6 миллионов крестьян, с детьми и стариками, – и ни одна западная газета не пожелала печатать тех фотографий и сообщений, а ваш остроумец Бернард Шоу опровергал: «В России – голод? Никогда я не обедал столь сытно и вкусно, как переехав советскую границу».

Где-то есть рубеж, господа, где инерция «идейности», «зари новой жизни» переходит в сознательное, рассчитанное – лицемерие. Ибо так – удобнее жить.

…И что сегодня вся Европа? – картонные декорации, между которыми торгуются, как меньше тратить на оборону, чтобы больше осталось на состоятельную жизнь. Континент с несравненной многовековой подготовкой вести человечество – добровольно разронил свою силу, своё влияние на ход мировых событий, не только физическое, даже умственное. Динамичные решения, ведущие движения стали вызревать за пределами Европы. Что за странность, с каких пор великая Европа нуждается в посторонней защите? То она была так избыточно сильна, что воевала внутри себя, уничтожала саму себя и захватывала колонии. То, не проиграв ни одной крупной войны, вдруг стала безпомощно слаба.

Как ни скрыто бывает для человеческого глаза, неожиданно для практического разума, – но иногда срабатывает прямая реальная связь между злом, которое мы давно причинили другим, и злом, которое вдруг ударяет по нам. Люди более прагматические могут объяснить эту связь как цепь естественных причин и следствий. Люди, более склонные к религиозному видению, различат здесь связь между грехом и наказанием. Это можно увидеть в истории каждой страны. За то, что деды и отцы стремились заложить уши от стонов мира и закрыть глаза на бездны его, – за то пришло расплатиться нынешнему поколению.

Да не только Англия и не только Западный мир, но и Восточный, – все мы, скованные единым роком, одним железным поясом, каждый по-своему, подошли к последнему краю великой исторической катастрофы, – такого потопа, который проглатывает цивилизации и меняет эпохи. Особая сложность сегодняшней мировой ситуации в том, что на часах Истории совпало сразу несколько стрелок, и нам вceм предстоит пройти через кризис не только социальный, не только политический, не только военный, – но устоять на ногах и в великом эпохальном повороте, подобном повороту от Средних веков к Возрождению. Как когда-то человечество разглядело ошибочный нетерпимый уклон позднего Средневековья и отшатнулось от него – так пришло нам время разглядеть и губительный уклон позднего Просвещения. Нас глубоко затянуло в рабское служение приятным, удобным материальным вещам, вещам, вещам, и продуктам. Удастся ли нам встряхнуться от этого бремени и расправить вдунутый в нас от рождения Дух, только и отличающий нас от животного мира?..

Смертельный излом хребта

Из Слова на приёме в Гуверовском институте Стэнфорд, 24 мая 1976

…Гуверовского института не минует ни один серьёзный западный исследователь истории России и истории СССР. Таких учёных, особенно в Соединённых Штатах, теперь немало. Этому надо радоваться. Но вместе с тем нельзя избежать и тревоги, что общая ненормальность исходных условий, общий сдвиг пластов вносят общую, как говорят математики, систематическую ошибку, которая сдвигает и искажает все результаты исследований.

Ненормальность, вопервых, в том, что изучаемая страна – ваша современница, она реально, бурно живёт, – а между тем ведёт себя как немая археологическая древность: хребет её истории перебит, память провалена, речь отнялась, сама о себе она лишена возможности писать правду, рассказывать истинно как есть, сама себя открыть. Итак, посторонние учёные, изучающие эту страну, попадают в положение как бы археологов: им недостаёт звеньев, материалов, связи, а больше всего – самого духа той ли прежней исчезнувшей России или сегодняшнего умело замкнутого СССР, – воздуха страны, без которого нельзя воссоздать истории даже и тогда, когда объективные материалы будто и собраны. Недохватка этой корневой связи с почвой особенно сказывается, конечно, на иностранных исследователях.

Но, сложнее того: эта страна по внешности совсем не молчит, а непрерывно, активно, очень обильно, весьма атакующе подаёт о себе как будто информацию, на самом же деле – запрограммированную ложь.

И положение осложняется тем, что эта советская ложная информация эмоционально подхватывается увлечённой социалистической средою Запада, оттого для историка создаётся как бы сбивающий боковой ураган, который порошит глаза, уклоняет само тело исследователя и поворачивает голову его в более покойное, удобное, но и ложное положение: он вынужден смотреть не туда, где лежат черепки истины, а куда повернул его ветер эпохи.

Вот о чём не догадывалась дореволюционная русская администрация: что надо информировать мировое общественное мнение о жизни внутри России. По медленному течению тогдашней истории, по изолированности стран – даже и в голову не могло прийти, что от этого скоро будет зависеть будущее своего народа и многих других. Зато революционные и фрондирующие политические эмигранты из России – ощутили это здесь, на Западе, и не жалели своего эмигрантского досуга на подобную деятельность, вложили в неё всю эмоциональную горечь, нетерпеливость и необъективность временных неудачников ниспровержения и переворота. Они и создали на Западе искажённую, непропорциональную, предвзятую картину нескольких русских столетий, отчасти по своей страсти, отчасти потому, что многие из тех эмигрантов были молодые люди искусственного партийного формирования, они совсем не имели возможности, да и не хотели знать и прочувствовать глубины тысячелетней народной жизни. И так для Запада картина России – как раз в момент её самого обнадёживающего экономического и социального развития перед Первой Мировой войной – была составлена отрицателями России, ненавистниками её жизненного уклада и её духовных ценностей, и в таком виде инерционно утвердилась посегодня. Вот тот изначальный сдвиг целого пласта, который для западных исследователей переносит все начальные точки отсчёта, все возможности правильного сопоставления прежней России и нынешнего Советского Союза.

И так искажение русской исторической ретроспективы, непонимание России Западом, выстроилось в устойчивое тенденциозное обобщение – об «извечном русском рабстве», чуть ли не в крови, об «азиатской традиции», – и это обобщение опасно заблуживает сегодняшних исследователей. В том обобщении искусственно упущены вековые периоды, широкие пространства и многие формы яркой общественной самодеятельности нашего народа – Киевская Русь, суздальское православие, напряжённая религиозная жизнь в лесном океане, века кипучего новгородского и псковского народоправства, стихийная народная инициатива и устояние в начале XVII века, рассудительные Земские Соборы, вольное крестьянство обширного Севера, вольное казачество на десятке южных и сибирских рек, поразительное по самостоятельности старообрядчество, наконец, крестьянская община, которую даже и в XIX веке пристальный английский наблюдатель (Маккензи Уоллес) признал в её функционировании равной английскому парламентаризму. И всё это искусственно заслонили двумя веками крепостничества в центральных областях и петербургской бюрократией. Да даже вот события, близкие американской памяти, – поддержка Россией североамериканского правительства в вашу гражданскую войну, тёплая русско-американская дружба в царствование Александра II, чьи великие реформы оборваны безумными террористами, – всё это забыто и вычеркнуто, как не было никогда.

Удивляться ли, что в подобной обстановке всякий американский молодой историк, или писатель, или журналист, приступая к русской теме, непременно, с самого начала, автоматически поддаётся постулату: СССР – естественное продолжение старой России?

А на самом деле: переход от дооктябрьской России к ССР есть не продолжение, но смертельный излом хребта, который едва не окончился полной национальной гибелью. Советское развитие – не продолжение русского, но извращение его, совершенно в новом неестественном направлении, враждебном своему народу. Термины «русский» и «советский», «Россия» и «СССР» – не только не взаимозаменяемы, не равнозначны, не однолинейны, но – непримиримо противоположны, полностью исключают друг друга, и путать их, употреблять не к месту – грубая ошибка, научное неряшество. А между тем: как легкомысленно эта подмена распространена в сегодняшнем западном словоупотреблении!

Тут сбивает, забивает глаза песком тот настойчивый резкий ветер эпохи, социалистический ветер, не позволяющий учёному ровно держать глаза в сторону истины – для того оказывается нужным ещё и безстрашие! Весь западный мир сегодня испытывает порыв к социализму, и целыми десятилетиями было так заманчиво – уже найти свой идеал осуществлённым на Земле! Когда же оказалось, что советская система сильно-сильно-сильно отличается от самого непритязательного идеала, – тут и пригодилось фальшивое отождествление терминов «советский» и «русский»: все преступления, пороки и провалы советского социализма ложно отнесли за счёт русской «рабской традиции», выхватывая, как из пожара, своего бумажного ангела социализма: у русских он, конечно, не мог удаться, но у нас, на Западе, будет совсем другой – чистенький, белоснежный.

Я думаю, я назвал те главные опасности и помехи, которые мешают западным историкам продуктивно, с пользой для своей страны, для моей страны и для всего хода истории, своевременно обнажить похищенные у нас и сокрытые пласты русской истории.

Измельчание Свободы

Слово при получении премии «Фонда Свободы»

Стэнфорд, 1 июня 1976

Многоуважаемые господа, руководители и представители «Фонда Свободы»!

Я живо тронут вашим решением присудить мне вашу премию. Принимаю её с благодарностью и с сознанием долга перед тем высоким человеческим понятием, которое звучит, содержится, заключено в названии вашей организации, в символе, соединившем нас сегодня здесь. Этого символа естественно и коснуться в моём ответном слове.

В такой ситуации, как сегодня, легче всего поддаться декламации о мрачных пропастях тоталитаризма и восхвалению светлых твердынь западной свободы. Гораздо трудней, но и плодотворней, посмотреть критически на самих себя. Если область свободных общественных систем на Земле всё сужается и огромные континенты, недавно как будто получавшие свободу, утягиваются в область тираний, то в этом виноват не только тоталитаризм, для которого проглатывать свободу есть функция естественного роста, но, очевидно, и сами свободные системы, что-то утерявшие в своей внутренней силе и устойчивости.

Наши с вами представления о многих событиях и явлениях опираются на несходный жизненный опыт, поэтому могут заметно разниться, однако именно этот угол между лучами зрения и может помочь нам объёмнее воспринять предмет. Я осмелюсь обратить ваше внимание на некоторые аспекты свободы, о которых не модно говорить, но от этого они не перестают быть, значит, и влиять.

Понятие свободы нельзя верно охватить без оценки жизненных задач нашего земного существования. Я сторонник того взгляда, что жизненная цель каждого из нас – не безкрайнее наслаждение материальными благами, но: покинуть Землю лучшим, чем пришёл на неё, чем это было определено нашими наследственными задатками, то есть за время нашей жизни пройти некий путь духовного усовершенствования. (Сумма таких процессов только и может назваться духовным прогрессом человечества.) Если так, то внешняя свобода оказывается не самодовлеющей целью людей и обществ, а лишь пособным средством нашего неискажённого развития; только возможностью для нас – прожить не животным, а человеческим существом; только условием, чтобы человек лучше выполнил своё земное назначение. И свобода – не единственное такое условие. Никак не меньше внешней свободы нуждается человек – в незагрязнённом просторе для души, в возможностях душевного сосредоточения.

Увы, современная цивилизованная свобода именно этого простора не хочет оставить нам. Увы, именно за последние десятилетия само наше представление о свободе снизилось и измельчилось по сравнению с предыдущими веками, оно свелось почти исключительно к свободе от наружного давления, к свободе от государственного насилия. К свободе, понятой всего лишь на юридическом уровне – и не выше.

Свобода! – принудительно засорять коммерческим мусором почтовые ящики, глаза, уши, мозги людей, телевизионные передачи, так чтоб ни одну нельзя было посмотреть со связным смыслом. Свобода! – навязывать информацию, не считаясь с правом человека не получать её, с правом человека на душевный покой. Свобода! – плевать в глаза и души прохожих и проезжих рекламой. Свобода! – издателей и кинопродюсеров отравлять молодое поколение растлительной мерзостью. Свобода! – подростков 14–18 лет упиваться досугом и наслажденьями вместо усиленных занятий и духовного роста. Свобода! – взрослых молодых людей искать безделья и жить за счёт общества. Свобода! – забастовщиков, доведенная до свободы лишать всех остальных граждан нормальной жизни, работы, передвижения, воды и еды. Свобода! – оправдательных речей, когда сам адвокат знает о виновности подсудимого. Свобода! – так вознести юридическое право страхования, чтобы даже милосердие могло быть сведено к вымогательству. Свобода! – случайных пошлых перьев безответственно скользить по поверхности любого вопроса, спеша сформовать общественное мнение. Свобода! – сбора сплетен, когда журналист для своих интересов не пожалеет ни отца родного, ни родного Отечества. Свобода! – разглашать оборонные секреты своей страны для личных политических целей. Свобода! – бизнесмена на любую коммерческую сделку, сколько б людей она ни обратила в несчастье или предала бы собственную страну. Свобода! – политических деятелей легкомысленно осуществлять то, что нравится избирателю сегодня, а не то, что дальновидно предохраняет его от зла и опасности. Свобода! – для террористов уходить от наказания, жалость к ним как смертный приговор всему остальному обществу. Свобода! – целых государств иждивенчески вымогать помощь со стороны, а не трудиться построить свою экономику. Свобода! – как безразличие к попираемой дальней чужой свободе. Свобода! – даже не защищать и собственную свободу, пусть рискует жизнью кто-нибудь другой.

Все эти свободы юридически часто безупречны, но нравственно – все порочны. На их примере мы видим, что совокупность всех прав свободы – далеко ещё не есть Свобода человека и общества, это только возможность, она обращаема по-разному. Всё это – невысокий тип свободы. Не та свобода, которая возвышает человеческий род. Но – истерическая свобода, которая достоверно может его погубить.

Подлинно человеческая свобода – есть от Бога нам данная свобода внутренняя, свобода определения своих поступков, но и духовная ответственность за них. И истинно понимает свободу не тот, кто спешит корыстно использовать свои юридические права, а тот, кто имеет совесть ограничить самого себя и при юридической правоте. Не тот, кто спешит выиграть благоприятный судебный процесс, но кто имеет благородство отказаться от него, – напротив: публично открыть свои промахи или проступки. То, что называлось стародавним и теперь уже странным словом – честь.

Я думаю, не будет излишней скромностью признать, что в некоторых славных странах Западного мира в XX веке свобода под видом «развития» деградировала от своих первоначальных высоких форм. Что ни в одной стране на Земле сегодня нет той высшей формы свободы одухотворённых человеческих существ, которая состоит не в лавировке между статьями законов, но в добровольном самоограничении и в полном сознании ответственности – как эти свободы задуманы были нашими предками.

Однако я глубоко верю в неповреждённость, здоровость корней великодушной мощной американской нации, с требовательной честностью её молодёжи и недремлющим нравственным чувством. Я своими глазами видел американскую провинцию – и именно поэтому с твёрдой надеждой сегодня высказываю здесь это всё.

Расколотый мир

Из Гарвардской речи

Кембридж, Гарвард сквер, 8 июня 1978

Раскол сегодняшнего мира доступен даже поспешному взгляду. Любой наш современник легко различает две мировые силы, каждая из которых уже способна нацело уничтожить другую. Но понимание раскола часто и ограничивается этим политическим представлением: иллюзией, что опасность может быть устранена удачными дипломатическими переговорами или равновесием вооружённых сил. На самом деле мир расколот и глубже, и отчуждённей, и большим числом трещин, чем это видно первому взгляду, – и этот многообразный глубокий раскол грозит всем нам разнообразной же гибелью. По той древней истине, что не может стоять царство – вот, наша Земля, – разделившееся в себе.

Есть понятие «третий мир», и, значит, уже три мира. Но их несомненно больше, мы не доглядываем издали. Всякая древняя устоявшаяся самостоятельная культура, да ещё широкая по земной поверхности, уже составляет самостоятельный мир, полный загадок и неожиданностей для западного мышления. Таковы по меньшему счёту Китай, Индия, мусульманский мир и Африка, если два последние можно с приближением рассматривать собранно. Такова была тысячу лет Россия, – хотя западное мышление с систематической ошибкой отказывало ей в самостоятельности и потому никогда не понимало, как не понимает и сегодня в её коммунистическом плену. И если Япония в последние десятилетия всё более стала «дальним Западом», всё тесней примкнула к Западу (судить не берусь), то, например, Израиль я бы не отнёс к западному миру хотя бы по тому решающему обстоятельству, что его государственный строй принципиально связан с религией.

Как ещё сравнительно недавно маленький новоевропейский мирок легко захватывал колонии во всём мире, не только не предвидя серьёзного сопротивления, но обычно презирая какие-либо возможные ценности в мироощущении тех народов! Успех казался ошеломляющим, не знал географических границ. Западное общество развёртывалось как торжество человеческой независимости и могущества. И вдруг в XX веке так ясно обнаружилось, что оно хрупко и обрывчато. И теперь мы видим, каким коротким, шатким оказалось это завоевание (очевидно свидетельствуя и о пороках того западного миросознания, которое на эти завоевания вело). Сейчас соотношение с бывшим колониальным миром обратилось в свою противоположность, и западный мир нередко переходит к крайностям угодливости, – однако трудно прогнозировать, как ещё велик будет счёт этих бывших колониальных стран к Западу и хватит ли ему откупиться, отдав не только последние колониальные земли, но даже всё своё достояние.

Всё же длящееся ослепление превосходства поддерживает представление, что всем обширным областям на нашей планете следует развиваться и доразвиться до нынешних западных систем, теоретически наивысших, практически наиболее привлекательных; что все те миры только временно удерживаются – злыми правителями, или тяжёлыми расстройствами, или варварством и непониманием – от того, чтоб устремиться по пути западной многопартийной демократии и перенять западный образ жизни. И страны оцениваются по тому, насколько они успели продвинуться этим путём. Но такое представление выросло, напротив, на западном непонимании сущности остальных миров, на том, что все они ошибочно измеряются западным измерительным прибором. Картина развития планеты мало похожа на это.

Когда создавались современные западные государства, то провозглашался принцип: правительство должно служить человеку, а человек живёт на земле для того, чтоб иметь свободу и стремиться к счастью (смотри, например, американскую Декларацию независимости). И вот наконец в последние десятилетия технический и социальный прогрессы дали осуществить ожидаемое: государство всеобщего благосостояния. Каждый гражданин получил желанную свободу и такое количество и качество физических благ, которые по теории должны были бы обезпечить его счастье – в том сниженном понимании, как в эти же десятилетия создалось. (Упущена лишь психологическая подробность: постоянное желание иметь ещё больше и лучше и напряжённая борьба за это запечатлеваются на многих западных лицах озабоченностью и даже угнетением, хотя выражения эти принято тщательно скрывать. Это активное напряжённое соревнование захватывает все мысли человека и вовсе не открывает свободного духовного развития.) Обезпечена независимость человека от многих видов государственного давления, обезпечен большинству комфорт, которого не могли представить отцы и деды, появилась возможность воспитывать в этих идеалах и молодёжь, звать и готовить её к физическому процветанию, счастью, владенью вещами, деньгами, досугом, почти к неограниченной свободе наслаждений.

Но даже биология знает, что привычка к вы– сокоблагополучной жизни не является преимуществом для живого существа. Сегодня и в жизни западного общества благополучие стало приоткрывать свою губящую маску.

Соответственно своим целям западное общество избрало и наиболее удобную для себя форму существования, которую я назвал бы юридической. Границы прав и правоты человека (очень широкие) определяются системою законов. В этом юридическом стоянии, движении и лавировании западные люди приобрели большой навык и стойкость. (Впрочем, законы так сложны, что простой человек безпомощен действовать в них без специалиста.) Любой конфликт решается юридически – и это есть высшая форма решения. Если человек прав юридически – ничего выше не требуется. После этого никто не может указать ему на неполную правоту и склонять к самоограничению, к отказу от своих прав, просить о какой-либо жертве, безкорыстном риске – это выглядело бы просто нелепо. Добровольного самоограничения почти не встретишь: все стремятся к экспансии, доколе уже хрустят юридические рамки. (Юридически безупречны нефтяные компании, покупая изобретение нового вида энергии, чтобы ему не действовать. Юридически безупречны отравители продуктов, удолжая их сохранность: публике остаётся свобода их не покупать.)

Всю жизнь проведя под коммунизмом, я скажу: ужасно то общество, в котором вовсе нет безпристрастных юридических весов. Но общество, в котором нет других весов, кроме юридических, тоже мало достойно человека. Общество, ставшее на почву закона, но не выше, – слабо использует высоту человеческих возможностей. Право слишком холодно и формально, чтобы влиять на общество благодетельно. Когда вся жизнь пронизана отношениями юридическими, создаётся атмосфера душевной посредственности, омертвляющая лучшие взлёты человека.

Перед испытаниями же грозящего века удержаться одними юридическими подпорками будет просто невозможно.

В сегодняшнем западном обществе открылось неравновесие между свободой для добрых дел и свободой для дел худых. И государственный деятель, который хочет для своей страны провести крупное созидательное дело, вынужден двигаться осмотрительными, даже робкими шагами, он всё время облеплен тысячами поспешливых (и безответственных) критиков, его всё время одёргивает пресса и парламент. По сути, человек выдающийся, великий, с необычными неожиданными мерами, проявиться вообще не может – ему в самом начале подставят десять подножек. Так под видом демократического ограничения торжествует посредственность.

Защита прав личности доведена до той крайности, что уже становится беззащитным само общество от иных личностей, – и на Западе приспела пора отстаивать уже не столько права людей, сколько их обязанности.

Напротив, свобода разрушительная, свобода безответственная получила самые широкие просторы. Общество оказалось слабо защищено от бездн человеческого падения, например от злоупотребления свободой для морального насилия над юношеством, вроде фильмов с порнографией, преступностью или бесовщиной: все они попали в область свободы и теоретически уравновешиваются свободой юношества их не воспринимать. Так юридическая жизнь оказалась не способна защитить себя от разъедающего зла.

Что же говорить о тёмных росторах прямой преступности? Широта юридических рамок (особенно американских) поощряет не только свободу личности, но и некоторые преступления её, даёт преступнику возможность остаться безнаказанным или получить незаслуженное снисхождение – при поддержке тысячи общественных защитников. Если где власти берутся строго искоренять терроризм, то общественность тут же обвиняет их, что они нарушили гражданские права бандитов. Немало подобных примеров.

Весь этот переклон свободы в сторону зла создавался постепенно, но первичная основа ему, очевидно, была положена гуманистическим человеколюбивым представлением, что человек, хозяин этого мира, не несёт в себе внутреннего зла, все пороки жизни происходят лишь от неверных социальных систем, которые и должны быть исправлены. Странно, вот на Западе достигнуты наилучшие социальные условия, – а преступность несомненно велика и значительно больше, чем в нищем и беззаконном советском обществе.

Широчайшей свободой, естественно, пользуется и пресса (я употребляю дальше это слово, включая всю media). Но – как?

Опять: лишь бы не перешагнуть юридические рамки, но безо всякой подлинной нравственной ответственности за искажение, за смещение пропорций. Какая у журналиста и газеты ответственность перед читающей публикой или перед историей? Если они неверной информацией или неверными заключениями повели общественное мнение по неверному пути, даже способствовали государственным ошибкам, – известны ли случаи публичного потом раскаяния этого журналиста или этой газеты? Нет, это подорвало бы продажу.

Сколько поспешных, опрометчивых, незрелых, заблудительных суждений высказывается ежедневно, заморочивает мозги читателей – и так застывает! Пресса имеет возможность и симулировать общественное мнение и воспитать его извращённо. То создаётся геростратова слава террористам, то раскрываются даже оборонные тайны своей страны, то беззастенчиво вмешиваются в личную жизнь известных лиц под лозунгом: «Все имеют право всё знать». (Ложный лозунг ложного века: много выше утерянное право людей не знать, не забивать своей божественной души – сплетнями, суесловием, праздной чепухой. Люди истинного труда и содержательной жизни совсем не нуждаются в этом избыточном отягощающем потоке информации.) Поверхностность и поспешность – психическая болезнь XX века – более всего и выражена в прессе.

И при всех этих качествах пресса стала первейшей силой западных государств, превосходя силу исполнительной власти, законодательной и судебной. А между тем: по какому избирательному закону она избрана и перед кем отчитывается? Если на коммунистическом Востоке журналист откровенно назначается как государственный чиновник, то кто выбирал западных журналистов в их состояние власти? на какой срок и с какими полномочиями?

И ещё одна неожиданность для человека, пришедшего с тоталитарного Востока с его строгой унификацией прессы: у западной прессы в целом тоже обнаруживается общее направление симпатий (ветер века), общепризнанные допустимые границы суждений, а может быть, и общекорпоративные интересы, и всё это вместе действует не соревновательно, а унифицированно. Безудержная свобода существует для самой прессы, но не для читателей: достаточно выпукло и звучно газеты передают только те мнения, которые не слишком противоречат их собственным и этому общему направлению.

Безо всякой цензуры на Западе осуществляется придирчивый отбор мыслей модных от мыслей немодных – и последние, хотя никем не запрещены, не имеют реального пути ни в периодической прессе, ни через книги, ни с университетских кафедр. Дух ваших исследователей свободен юридически – но обставлен идолами сегодняшней моды. Не прямым насилием, как на Востоке, но этим отбором моды, необходимостью угождать массовым стандартам устраняются от вклада в общественную жизнь наиболее самостоятельно думающие личности, появляются опасные черты стадности, закрывающей эффективное развитие. В Америке мне приходилось получать письма замечательно умных людей, какого-нибудь профессора дальнего провинциального колледжа, который много способствовал бы освежению и спасению своей страны, – но страна не может его услышать: его не подхватит media. Так создаются сильные массовые предубеждения, слепота, опасная в наш динамичный век.

Я надеюсь, никто из присутствующих не заподозрит, что я провёл эту частную критику западной системы для того, чтобы выдвинуть взамен идею социализма. Нет, с опытом страны осуществлённого социализма я во всяком случае не предложу социалистическую альтернативу.

Но если меня спросят, напротив: хочу ли я предложить своей стране в качестве образца сегодняшний Запад, как он есть, я должен буду откровенно ответить: нет, ваше общество я не мог бы рекомендовать как идеал для преобразования нашего. Да, невозможно оставаться обществу в такой бездне беззакония, как у нас, но и ничтожно ему оставаться на такой бездушевной юридической гладкости, как у вас. Душа человека, исстрадавшаяся под десятилетиями насилия, тянется к чему-то более высокому, более тёплому, более чистому, чем может предложить нам сегодняшнее западное массовое существование, как визитной карточкой предпосылаемое отвратным напором реклам, одурением телевидения и непереносимой музыкой.

И это всё видно глазам многих наблюдателей, изо всех миров нашей планеты. Западный образ существования всё менее имеет перспективу стать ведущим образцом.

Это всё – «русское извращение»…

Из радиоинтервью с Янисом Сапиэтом для ВВС

Кавендиш, февраль 1979

В американском образованном обществе существует долгая традиция говорить о национальной России только плохое. Эту традицию ещё с конца прошлого века создавал здесь Милюков, потом вся революционная эмиграция. (Дошло до того, что в Первую Мировую войну американские банки давали займы Англии и Франции – при условии, чтоб эти кредиты не попали бы России, союзнику.)

Во-вторых – влияет большое сочувствие американских интеллектуалов к социализму и коммунизму, они почти сплошь этим дышат. В американских университетах быть сегодня марксистом – это почёт, здесь много сплошь марксистских кафедр.

В-третьих – такая трактовка очень успокаивает весь Запад: если все ужасы СССР не от коммунизма, а от дурной русской традиции, от Иоанна Грозного и Петра, – так тогда Западу нечего опасаться; значит, с ними плохого ничего не будет; если их постигнет социализм – то только добродетельный. После разоблачений советской системы западные представления отступили от траншеи к траншее: сперва сдали Сталина (и всё свалили на мифический «сталинизм», который был последовательным ленинизмом); потом, с болью, сдали даже и Ленина: если всё плохое от Ленина – так не потому, что он коммунист, а, мол, потому, что он русский. Раз это всё – русское извращение, так чего бояться Западу?

Запад очень боится слышать правду, всякую правду. Запад очень падок к успокоительному самообману.

А вчетвёртых – на эту симпатию интеллектуального Запада к советскому строю влияет общность их идеологического происхождения: материализм и атеизм. Движение, открыто связанное с религией, их всегда настораживает, если не пугает.

Это настроение американского научного мира закрывает им и возможность проникнуть в суть русской истории (хотя судят о ней – с апломбом, будто уже насквозь её поняли, будто можно её понять, игнорируя десять веков православия). Казалось бы, западная свобода даёт им возможности, несравненные со лживой, дремучей советской наукой. А они – остаются как загипнотизированные советской исторической концепцией. Они невольно перенимают её фундаментальные положения – и спорят с ней в исправлении частностей, деталей, некоторых сторон, лиц, иногда трактовки. Но если какая область совсем запретна в СССР, как не существует, – то она остаётся и совсем не известна западной науке. Так, блистательная западная наука 55 лет не знала о ГУЛАГе, не представляла его масштабов, не верила, что он существует. Так, большевики объявили народное себе сопротивление бандитизмом – и западная наука приняла: «разрозненный бандитизм» И даже вовсе игнорирует обширное народное сопротивление большевикам.

Замечательный случай: один молодой американский учёный, вот в эти годы, добивался защищать диссертацию: «Народное сопротивление большевикам и гражданская война в Сибири». Всюду ему отказывали, потом объяснили: да такой подозрительной диссертации и никто у вас не примет. Побился парень и просит: ну дайте мне тему! И дали ему: «Сеть партийного просвещения в СССР»! У нас не то что ребёнок, но любая курица, но последний индюк смеются над такой темой, – а в американском университете это – диссертация!

Этот странный мир, целый материк

Из статьи для журнала «Foreign Affairs»

Кавендиш, февраль 1980

Ошибка очень распространённая: мировую болезнь коммунизма неразделимо смешивают с той страной, которою он овладел первой, – Россией.

Прежде всего легкомысленно и неправильно применяют слово «Россия»: его используют вместо слова «СССР», и слово «русские» вместо «советские», – и даже с постоянным эмоциональным преимуществом в пользу второго («русские танки вошли в Прагу», «русский империализм», «русским нельзя верить», но – «советские космические достижения», «успехи советского балета»). А следует твёрдо различать, что понятия эти не только противоположны, но враждебны. Соотношение между ними такое, как между человеком и его болезнью. Но мы же не смешиваем человека с его болезнью, не называем его именем болезни и не клянём за неё.

Когда в 20-е годы передовое западное общество восхищалось большевизмом, то не путали, так и называли предмет восторга «советским». В трагические годы Второй Мировой войны два понятия в глазах мира как будто слились (об этой жестокой ошибке – ниже). С лет Холодной войны установилась недоброжелательность преимущественно к слову «русский». И это даёт себя знать поныне, даже в последние годы появились новые острые обвинения против «русского».

Сведения и понимание исторической России и нынешнего СССР американский читатель получает в основном: от американских учёных – историков и славистов; от американских дипломатов; от американских корреспондентов в Москве; от новейших эмигрантов из СССР. (Не упоминаю пропагандистских советских публикаций, которым уже верят меньше, и туристических впечатлений – совсем поверхностных, по искусным приёмам «Интуриста».)

Американская историческая наука, при всей, казалось бы, незаграждённой ей широте и непредвзятости, но сталкиваясь со скудостью и марксистской деформацией советских источников, часто попадает, сама того не замечая, в принудительное русло, предоставляемое советской официальной наукой, и, в иллюзии самостоятельного пути, невольно повторяет проблематику, иногда и методологию советской науки и вслед за ней обходит некоторые скрытые, совсем затемнённые области. Достаточный пример: что само существование Архипелага ГУЛАГа, его нечеловеческая жестокость, его размеры, длительность и объёмы смертности до самого последнего времени не признавались западной наукой. Другой пример: мощные явления стихийного народного сопротивления коммунизму в нашей стране в 1918–1922 совсем не были замечены западной наукой, а в замеченной части объявляются (в лад с коммунистами) «бандитизмом» (например – М. Левин). Что касается общей оценки советской истории, то здесь и по сей день дают себя знать те восторги, с которыми «прогрессивная» европейская общественность встречала «зарю новой жизни» в разгар наших террористических уничтожений 1917–1921.

Также и глубинная история России испытала на Западе искажённое влияние страстной радикальной мысли. В последние годы в американской науке заметно господство легчайшего однолинейного пути: неповторимые события XX века – сперва в России, затем и в других странах – объяснить не особенностью нового коммунистического феномена в человеческой истории, но свести к исконным свойствам русской нации от X и XVI веков (взгляд – прямо расистский). События XX века объясняются неосновательными, поверхностными аналогиями из прошлых веков. Пока коммунизм был предметом западного восхищения – он превозносился как несомненная заря нового века. С тех пор как пришлось его осудить – его находчиво объяснили извечным русским рабством.

Такая трактовка имеет много сторонников в нынешнем мире, ибо она выгодна многим: коль скоро коммунизм порочен не сам по себе, а во всём виноваты традиции старой России, то нет угрозы основам существования западного мира; всем жителям Запада – продолжение безопасного комфорта; все коммунисты западных стран освобождаются от обвинения и подозрения («у них будет лучше, совсем хороший коммунизм»); и облегчается совесть тех либералов и радикалов, которые отдали в прошлом столько своих восторгов и помощи этому кровавому режиму.

Соответственно в трактовке прежней русской истории учёные этого направления поступают безцеремонно. Они допускают весьма произвольный отбор явлений, фактов и лиц, поддаются недостоверным, а то и просто ложным версиям событий, но ещё разительней: почти полностью пренебрегают духовной историей тысячелетней страны, как будто она (приём марксизма) и не имела влияния на течение материальной истории. При изучений китайской, таиландской или любой африканской истории и культуры считается необходимым испытывать уважение к её своеобразию. По отношению же к русскому тысячелетнему восточному христианству западные исследователи во множестве испытывают лишь презрение и удивление: почему этот странный мир, целый материк, всё не принимал западного мировоззрения и всё не шёл по столь явно преимущественному западному социальному пути? Россия решительно осуждается за всё, в чём она непохожа на Запад.

В длинном ряду выступлений, искажающих облик России, характерна хотя бы книга Ричарда Пайпса «Россия при старом режиме»[1]. Пайпс вовсе пренебрегает духовной жизнью русского народа и его миропониманием – христианством, рассматривает века русской истории вне зависимости от православия и его деятелей (достаточно сказать: Сергий Радонежский, несравненно повлиявший на века русской духовной и государственной жизни, вообще ни разу не упомянут в книге, а Нил Сорский выставлен в анекдотической роли). То есть вместо показа живого народного существа – анатомируется труп. Самой Церкви Пайпс отводит одну главу, при этом лишь как гражданскому учреждению и трактуя его в духе советской атеистической пропаганды. Этот народ и эта страна представлены как недоразвившиеся до духовной жизни, движимые одними лишь грубыми материальными расчётами, от мужика и до царя. Даже внутри тематических разделов нет убедительного последовательного изложения истории: хаотически смешаны исторические эпохи, события разных веков (и часто без указания дат). Автор произвольно игнорирует события, лица и стороны русской жизни, которые мешали бы его концепции: что вся история России никогда не имела другого смысла, как создать полицейский строй. Он отбирает только то, что помогает ему дать пренебрежительно-насмешливое и открыто-враждебное описание русской истории и русского народа. Из его книги возможен только один вывод: об античеловеческой сути русской нации, никуда не годившейся все 1000 лет и очевидно безнадёжной для будущей жизни. Даже честь мирового изобретения тоталитаризма Пайпс приписывает императору Николаю I. Не говоря уже о том, что тоталитарный феномен никогда не был осуществлён до Ленина, у г. Пайпса достаточно эрудиции, чтоб он мог указать, что идею тоталитарного государства первый предложил Гоббс в «Левиафане» (глава государства – господин не только над имуществом и жизнью, но и совестью граждан). Да и Руссо давал к тому основания, объявляя демократическое государство «неограниченным сувереном» не только над собственностью, но и над личностью граждан.

Меня как писателя, выросшего и всю жизнь проведшего в стихии русского языка и фольклора, особенно поражает такой «научный» приём Пайпса: из 40 тысяч русских пословиц, составляющих в своём единстве и внутренних противоречиях ослепительное художественное и философское создание, Пайпс вырывает (искусственно подобранные Горьким) подходящие ему полдюжины пословиц – и ими «доказывает» жестокую циничную природу русского крестьянства. На меня этот приём производит такое же впечатление, как, вероятно, на ухо Ростроповича произвёл бы волк, севший играть на виолончели.

Все учёные и публицисты этого направления с каким-то тупоумием повторяют из книги в книгу, из статьи в статью два имени: Иоанн Грозный и Пётр I, подразумеваемо или открыто сводя к ним весь смысл русской истории. Но и по два, и по три не менее жестоких короля можно найти и в английской, и во французской, в испанской, и в любой другой истории – однако никто не сводит к ним полноту исторических объяснений. Да никакие два короля не могут определить историю 1000-летней страны. Однако рефрен продолжается. Таким приёмом одни учёные хотят показать, что коммунизм только и возможен в странах с «порочной историей», другие – очистить и сам коммунизм, переложив вину за его дурное исполнение на свойства русской нации. Подобный взгляд повторился и в серии недавних статей, посвящённых столетию Сталина, например, у профессора Роберта Такера (R.С. Tucker, The New York Times, 21.12.79).

Короткая, но энергичная статья Такера изумляет: неужели она написана не 25 лет назад? Как же может учёный политик и сегодня настолько не понимать коммунистического феномена? Мы снова встречаем всё те же неувядшие идеалы революции, которые загубил гнусный Сталин, потому что уроки брал не у Маркса, а у гнусной русской истории. Профессор Такер спешит спасти социализм тем, что Сталин, оказывается, не был настоящим социалистом! – он действовал не по теории Маркса, а по стопам всё тех же настрявших Иоанна Грозного из XVI века и Петра из XVIII. Что будто вся сталинская эпоха есть радикальный возврат в прежнюю царскую эпоху, а совсем не последовательное применение марксизма к современным реальным условиям, что Сталин разрушал большевизм (а не продолжал его). Я, по авторской скромности, не смею просить и надеяться, чтобы профессор Такер прочёл хотя бы 1-й том «Архипелага ГУЛАГа», а лучше бы все три. Это, может быть, освежило бы у него в памяти, что коммунистический полицейский аппарат создали Ленин, Троцкий и Дзержинский, сперва в виде ЧК, имевшей неограниченное право безсудного расстрела неограниченного числа людей. Что Ленин собственным пером сформулировал 58-ю статью Уголовного кодекса, на которой и был основан весь сталинский ГУЛАГ. И весь красный террор и миллионные подавления крестьянства сформулированы Лениным и Троцким. Вот эти инструкции Сталин и выполнял честно, единственное, в чём он осмелился отойти от Ленина, – это в том, что стал уничтожать (для укрепления собственной власти) верхушку коммунистической партии. Но и в этом он лишь выполнял всеобщий закон больших кровавых революций: они непременно пожирают своих делателей. В СССР верно говорилось: «Сталин – это Ленин сегодня», и действительно: вся сталинская эпоха есть прямое продолжение ленинской, лишь более зрелое по результатам и длительной плавности развития. Никакого «сталинизма» никогда не существовало ни в теории, ни на практике, ни такого явления, ни такой эры, – это понятие придумала после 1956 левая западная мысль для спасения «идеалов» коммунизма. И только в злом фанатизме можно назвать «русским националистом» Сталина, уничтожившего 15 миллионов отборных крестьян, сломавшего хребет русскому крестьянству – то есть самой России – и положившего 30 миллионов голов во Вторую Мировую войну, не выбирая экономных методов ведения, не бережа народных жизней.

И какой же образец мог, по Такеру, увидеть для себя Сталин в прежней царской России? Лагерей – вообще не было, и понятия даже такого. Отсидочных тюрем – очень мало, и поэтому политические (кроме крайних террористов), и в том числе все большевики, посылались в благополучную сытую ссылку на казённом содержании, где никто не принуждал их к труду, – и откуда все желающие безпрепятственно бежали за границу. Всякое следствие велось в строгой законности по устоявшимся законам, всякий суд – открыт и с участием адвокатуры. Секретная полиция в сумме по всей стране имела штатов меньше, чем сегодня госбезопасность одной Рязанской области, охранные отделения существовали в нескольких крупных городах – и то со слабым надзором, а всякий уехавший за черту этих городов сразу уходил из-под наблюдения. В армии – вообще не было секретного осведомления и наблюдения (что весьма облегчило Февральскую революцию), ибо Николай II считал это оскорблением своей армии. Добавим к этому: отсутствие специальных пограничных войск, пограничных укреплений и полная свобода эмиграции.

Многие западные историки отдаются устойчивой ложной традиции в представлении дореволюционной России, тем отчасти повторяя советскую пропаганду. Россия перед войной 1914 года была страна с цветущим производством, в быстром росте, с гибкой децентрализованной экономикой, без стеснения жителей в выборе экономических занятий, с заложенными началами рабочего законодательства, а материальное положение крестьян настолько благополучно, как оно никогда не было при советской власти. Газеты были свободны от предварительной политической цензуры (даже и во время войны), существовала полная свобода культуры, интеллигенция была свободна в своей деятельности, исповедание любых взглядов и религий не было воспрещено, а высшие учебные заведения имели неприкосновенную автономность. Многонациональная Россия не знала национальных депортаций и вооружённого сепаратистского движения. Вся эта картина не только не схожа с коммунистической эпохой, но прямо противоположна ей во всём. Александр I был с войском и в Париже, – но не присоединил к России и клочка европейской земли. Советские завоеватели никогда не уходят ниоткуда, где однажды ступила их нога, и оба феномена признаются одноприродными! Та «плохая» Россия не нависала захватом над Европой, ни тем более Америкой и Африкой. И экспортировала она – хлеб и сливочное масло, а не оружие и не инструкторов терроризма. И сокрушилась-то она из верности западным союзникам, из-за того что Николай II продолжал безсмысленную войну с Вильгельмом, вместо того чтобы пойти на сепаратный мир (как сегодня Садат) – и спасти свою страну. Недружелюбие к прежней России на Западе было раздуто усилиями русской революционной эмиграции, предложившей самую примитивную схему, движимую их политическими увлечениями, – и никогда не уравновешенную никакими русскими ответами и разъяснениями, ибо в старой России понятия не имели о роли «агитации и пропаганды». (И так, например, 9 января 1905 в Петербурге, когда было несчастным образом убито 100 человек из демонстрации и ни один не арестован, осталось вечным клеймом и характеристикой России, а 17 июня 1953 в Берлине, когда было злоумышленно убито 600 демонстрантов и арестовано 50 тысяч, – не поминается упрёком СССР, но скорей ставится в уважение его силе: «надо искать общий язык».)

Как-то с веками совсем забылась дружба России с юными, новообразованными Соединёнными Штатами в XVIII веке. С начала XX века в американском обществе распространились недружественность к России. Её последствия мы видим и сегодня.