Проклятая картина Крамского Лесина Екатерина

Читать бесплатно другие книги:

Алексей Лозовой, 63 лет от роду, музыкант на излёте карьеры, оказывается в теле 15-летнего парня в 1...

Почему людям так трудно поверить, что белые тоже бывают бедными?! Да, я жил в гетто, но я бы назвал ...

Великая Отечественная война подходит к концу. Красная Армия добивает фашистов в их логове. Но неспок...

Если на просторах космоса вам встретился русский, то стойте прямо и открывайте рот, только когда вас...

Перед вами десять жизней, десять невероятных историй, которые можно читать вместе и по отдельности.И...

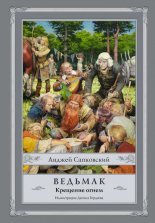

Огонь полыхает над разоренными войной землями, пожирая целые народы и стирая с карт границы прежних ...