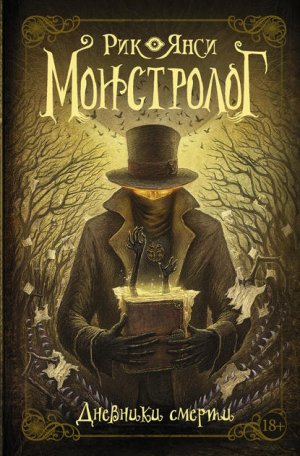

Монстролог. Дневники смерти (сборник) Янси Рик

Читать бесплатно другие книги:

Когда кажется, что в мире не осталось больше света, любви и радости, когда кажется, что вокруг тольк...

Книга Святослава Дубянского построена как учебник трансформации судьбы, каждый урок крайне важен и я...

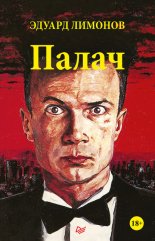

«Палач» – один из самых известных романов Эдуарда Лимонова, принесший ему славу сильного и жесткого ...

Конечно в идеале жизнь должна быть счастливой и веселой, как прямая дорога в чистом поле: все видно,...

Юрий Вилунас представляет уникальную методику оздоровления – рыдающее дыхание. Именно рыдающее дыхан...

В результате блестящей операции мошенник экстра-класса Леня Маркиз и его помощница Лола стали облада...