Зеленая гелевая ручка Морено Элой

Читать бесплатно другие книги:

Богатая молодая девушка Соня Козельская, мечтает жить долго и счастливо с избранником своего сердца....

Простой парень бросается под несущуюся на огромной скорости машину, пытаясь спасти незнакомца, котор...

«Пытаясь проснуться» – первый в истории русской литературы результат сотрудничества между человеком ...

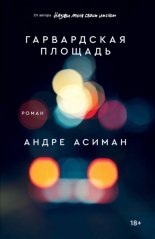

Новый роман от автора бестселлера «Назови меня своим именем». «Гарвардская площадь» – это изящная ис...

Имя Миямото, мастера фехтования, «Святого меча» и художника эпохи Эдо, известно и почитаемо поклонни...

С того момента, как страны договорились о политическом браке, моя жизнь попала под жернова большой п...