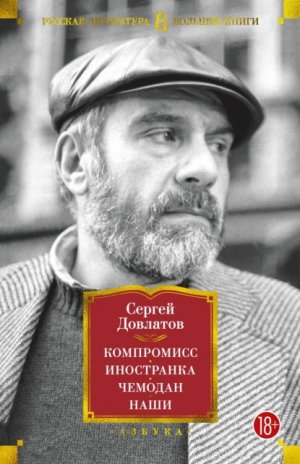

Компромисс. Иностранка. Чемодан. Наши Довлатов Сергей

Мир, в который я попал, был ужасен. В этом мире дрались заточенными рашпилями, ели собак, покрывали лица татуировкой и насиловали коз. В этом мире убивали за пачку чая.

В этом мире я увидел людей с кошмарным прошлым, отталкивающим настоящим и трагическим будущим.

Я дружил с человеком, засолившим когда-то в бочке жену и детей.

Мир был ужасен. Но жизнь продолжалась. Более того, здесь сохранялись обычные жизненные пропорции. Соотношение добра и зла, горя и радости – оставалось неизменным.

В этой жизни было что угодно. Труд, достоинство, любовь, разврат, патриотизм, богатство, нищета. В ней были люмпены и мироеды, карьеристы и прожигатели жизни, соглашатели и бунтари, функционеры и диссиденты.

Но вот содержание этих понятий решительным образом изменилось. Иерархия ценностей была полностью нарушена. То, что казалось важным, отошло на задний план. Мелочи заслонили горизонт.

Возникла совершенно новая шкала предпочтительных жизненных благ. По этой шкале чрезвычайно ценились – еда, тепло, возможность избежать работы. Обыденное становилось драгоценным. Драгоценное – нереальным.

Открытка из дома вызывала потрясение. Шмель, залетевший в барак, производил сенсацию. Перебранка с надзирателем воспринималась как интеллектуальный триумф.

На особом режиме я знал человека, мечтавшего стать хлеборезом. Эта должность сулила громадные преимущества. Получив ее, зек уподоблялся Ротшильду. Хлебные обрезки приравнивались к россыпям алмазов.

Чтобы сделать такую карьеру, необходимы были фантастические усилия. Нужно было выслуживаться, лгать, карабкаться по трупам. Нужно было идти на подкуп, шантаж, вымогательство. Всеми правдами и неправдами добиваться своего.

Такие же усилия на воле открывают дорогу к синекурам партийного, хозяйственного, бюрократического руководства. Подобными способами достигаются вершины государственного могущества.

Став хлеборезом, зек психически надломился. Борьба за власть исчерпала его душевные силы. Это был хмурый, подозрительный, одинокий человек. Он напоминал партийного босса, измученного тяжелыми комплексами…

Я вспоминаю такой эпизод. Заключенные рыли траншею под Иоссером. Среди них был домушник по фамилии Енин.

Дело шло к обеду. Енин отбросил лопатой последний ком земли. Мелко раздробил его, затем склонился над горстью праха.

Его окружили притихшие зеки.

Он поднял с земли микроскопическую вещь и долго тер ее рукавом. Это был осколок чашки величиной с трехкопеечную монету. Там сохранился фрагмент рисунка – девочка в голубом платьице. Уцелело только плечико и голубой рукав.

На глазах у зека появились слезы. Он прижал стекло к губам и тихо выговорил:

– Сеанс!..

Лагерное «сеанс» означает всякое переживание эротического характера. Даже шире – всякого рода положительное чувственное ощущение. Женщина в зоне – сеанс. Порнографическая фотография – сеанс. Но и кусочек рыбы в баланде – это тоже сеанс.

– Сеанс! – повторил Енин.

И окружавшие его зеки дружно подтвердили:

– Сеанс!..

Мир, в который я попал, был ужасен. И все-таки улыбался я не реже, чем сейчас. Грустил – не чаще.

Будет время, расскажу об этом подробнее…

Как вам мои первые страницы? Высылаю следующий отрывок.

Р. S. В нашей русской колонии попадаются чудные объявления. Напротив моего дома висит объявление:

ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЙ!

Чуть левее, на телефонной будке:

ПЕРЕВОДЫ С РУССКОГО И ОБРАТНО.

СПРОСИТЬ АРИКА…

Когда-то Мищук работал в аэросъемочной бригаде. Он был хорошим пилотом. Как-то раз он даже ухитрился посадить машину в сугроб. При том что у него завис клапан в цилиндре и фактически горел левый двигатель.

Вот только зря он начал спекулировать рыбой, которую привозил из Африканды. Мищук выменивал ее у ненцев и отдавал дружку-халдею по шесть рублей за килограмм.

Мищуку долго везло, потому что он не был жадным. Как-то радист ОДС передал ему на борт:

– Тебя ждут «вилы»… Тебя ждут «вилы»…

– Вас понял, вас понял, – ответил Мищук.

Затем он без сожаления выбросил над Енисеем девять мешков розовой кумжи.

Но вот когда Мищук украл рулон парашютного шелка, его забрали. Знакомый радист передал друзьям в Африканду:

– Малыш испекся, наматывается трояк…

Мищука направили в ИТК-5. Он знал, что, если постараться, можно споловинить. Мищук стал передовиком труда, активистом, читателем газеты «За досрочное освобождение». А главное, записался в СВП (секция внутреннего порядка). И ходил теперь между бараками с красной повязкой на рукаве.

– СВП, – шипели зеки, – сука выпрашивает половинку!

Мищук и в голову не брал. Дружок-карманник учил его играть на мандолине. И дали ему в лагере кликуху – Пупс.

– Ну и прозвище у вас, – говорил ему зека Лейбович, – назвались бы Королем. Или же – Бонапартом.

Тут вмешивался начитанный «кукольник» Адам:

– По-вашему, Бонапарт – это что? По-вашему, Бонапарт – это должность?

– Вроде, – мирно соглашался Лейбович, – типа князя…

– Легко сказать – Бонапарт, – возражал Мищук, – а если я не похож?!.

В ста метрах от лагеря был пустырь. Там среди ромашек, осколков и дерьма гуляли куры. Бригаду сантехников выводили на пустырь рыть канализационную траншею.

Рано утром солнце появлялось из-за бараков, как надзиратель Чекин. Оно шло по небу, задевая верхушки деревьев и трубы лесобиржи. Пахло резиной и нагретой травой.

Каждое утро подконвойные долбили сухую землю. Затем шли курить. Они курили и беседовали, сидя под навесом. Кукольник Адам рассказывал о первой судимости.

Что-то было в его рассказах от этого пустыря. Может, запах пыльной травы или хруст битых стекол. А может, бормотание кур, однообразие ромашек – сухое поле незадавшейся жизни…

– И что вы себе мыслите – делает прокурор? – говорил Адам.

– Прокурор таки делает выводы, – откликался зека Лейбович.

Конвой дремал у забора. Так было каждый день.

Но однажды появился вертолет. Он был похож на стрекозу. Он летел в сторону аэропорта.

– Турбовинтовой МИ-6, – заметил Пупс, вставая. – Ё-ё! – лениво крикнул он.

Затем скрестил над головой руки. Затем растопырил их наподобие крыльев. Затем присел. И наконец повторил все это снова и снова.

– О-ё-ё! – крикнул Пупс.

И тут произошло чудо. Это признавали все. И карманник Чалый. И потомственный «скокарь» Мурашка. И расхититель государственной собственности Лейбович. И кукольник Адам. И даже фарцовщик Белуга. А этих людей трудно было чем-нибудь удивить…

Вертолет шел на посадку.

– Чудеса, – первым констатировал Адам.

– Чтоб я так жил! – воскликнул Лейбович.

– Зуб даю, – коротко поклялся Чалый.

– Сеанс, – одобрительно заметил Мурашка.

– Феноменально, – произнес Белуга, – итс вандерфул!

– Не положено, – забеспокоился конвоир, ефрейтор Дзавашвили.

– Зафлюгировал винт! – надсаживаясь, кричал Мищук. – Скинул обороты! О-ё-ё… (Непечатное, непечатное, непечатное…)

Куры разбежались. Ромашки пригнулись к земле. Вертолет подпрыгнул и замер. Отворилась дверца кабины, и по трапу спустился Маркони. Это был пилот Дима Маркони – самонадеянный крепыш, философ, умница, темных кровей человек. Мищук бросился к нему.

– До чего ты худой, – сказал Маркони.

Затем они час хлопали друг друга по животу.

– Как там Вадя? – спрашивал Мищук. – Как там Жора?

– Вадя киряет. Жора переучивается на «ТУ». Ему командировки опротивели.

– Ну а ты, старый пес?

– Женился, – трагически произнес Маркони, опустив голову.

– Я ее знаю?

– Нет. Я сам ее почти не знаю. Ты не много потерял…

– А помнишь вальдшнепную тягу на Ладоге?

– Конечно помню. А помнишь ту гулянку на Созьве, когда я утопил бортовое ружье?

– А мы напьемся, когда я вернусь? Через год, пять месяцев и шестнадцать дней?

– Ох и напьемся… Это будет посильнее, чем «Фауст» Гёте…

– Явлюсь к самому Покрышеву, упаду ему в ноги…

– Я сам зайду к Покрышеву. Ты будешь летать. Но сначала поработаешь механиком.

– Естественно, – согласился Мищук.

Помолчав, он добавил:

– Зря я тогда пристегнул этот шелк.

– Есть разные мнения, – последовал корректный ответ.

– Мне-то что, – сказал ефрейтор Дзавашвили, – режим не предусматривает…

– Ясно, – сказал Маркони, – узнаю восточное гостеприимство… Денег оставить?

– Деньги иметь не положено, – сказал Мищук.

– Ясно, – сказал Маркони, – значит, вы уже построили коммунизм. Тогда возьми шарф, часы и зажигалку.

– Мерси, – ответил бывший пилот.

– Ботинки оставить? У меня есть запасные в кабине.

– Запрещено, – сказал Мищук, – у нас единая форма.

– У нас тоже, – сказал Маркони, – ясно… Ну, мне пора.

Он повернулся к Дзавашвили:

– Возьмите три рубля, ефрейтор. Каждому по способностям…

– Запрещено, – сказал конвоир, – мы на довольствии.

– Прощайте, – сунул ему руку Маркони.

И взошел по трапу.

Мищук улыбался.

– Мы еще полетим, – крикнул он, – мы еще завинтим штопор! Мы еще плюнем кому-то на шляпу с высоты!

– В элементе, – подтвердил Мурашка.

– Зуб даю, – однообразно высказался Чалый.

– Оковы тяжкие падут! – закричал фарцовщик Белуга.

– Жизнь продолжается, даже когда ее, в сущности, нет, – философски заметил Адам.

– Вы можете хохотать, – застенчиво произнес Лейбович, – но я скажу. Мне кажется, еще не все потеряно…

Вертолет поднялся над землей. Тень от него становилась все прозрачнее. И мы глядели ему вслед, пока он не скрылся за бараками.

Мищука освободили через три года, по звонку. Покрышев к этому времени умер. О его смерти писали газеты. В аэропорт Мищука не допустили. Помешала судимость.

Он работал механиком в НИИ, женился, забыл блатной язык. Играл на мандолине, пил, старел и редко думал о будущем…

А Дима Маркони разбился под Углегорском. Среди обломков его машины нашли пудовую канистру белужьей икры…

23 февраля 1982 года. Нью-Йорк

Спасибо за письмо от 18-го. Я рад, что вам как будто по душе мои заметки. Я тут подготовил еще несколько страниц. Напишите, какое они произведут впечатление.

Отвечаю на вопросы.

«Кукольник» по-лагерному – аферист. «Кукла» – афера.

«Скокарь» означает – грабитель. «Скок» – грабеж. Ну, кажется, все. Я в тот раз остановился на ужасах лагерной жизни. Не важно, что происходит кругом. Важно, как мы себя при этом чувствуем. Поскольку любой из нас есть то, чем себя ощущает.

Я чувствовал себя лучше, нежели можно было предполагать. У меня началось раздвоение личности. Жизнь превратилась в сюжет.

Я хорошо помню, как это случилось. Мое сознание вышло из привычной оболочки. Я начал думать о себе в третьем лице.

Когда меня избивали около Ропчинской лесобиржи, сознание действовало почти невозмутимо:

«Человека избивают сапогами. Он прикрывает ребра и живот. Он пассивен и старается не возбуждать ярость масс… Какие, однако, гнусные физиономии! У этого татарина видны свинцовые пломбы…»

Кругом происходили жуткие вещи. Люди превращались в зверей. Мы теряли человеческий облик – голодные, униженные, измученные страхом.

Мой плотский состав изнемогал. Сознание же обходилось без потрясений.

Видимо, это была защитная реакция. Иначе я бы помер от страха.

Когда на моих глазах под Ропчей задушили лагерного вора, сознание безотказно фиксировало детали.

Конечно, в этом есть значительная доля аморализма. Таково любое действие, в основе которого лежит защитная реакция.

Когда я замерзал, сознание регистрировало этот факт. Причем в художественной форме:

«Птицы замерзали на лету…»

Как я ни мучился, как ни проклинал эту жизнь, сознание функционировало безотказно.

Если мне предстояло жестокое испытание, сознание тихо радовалось. В его распоряжении оказывался новый материал.

Плоть и дух существовали раздельно. И чем сильнее была угнетена моя плоть, тем нахальнее резвился дух.

Даже когда я физически страдал, мне было хорошо. Голод, боль, тоска – все становилось материалом неутомимого сознания.

Фактически я уже писал. Моя литература стала дополнением к жизни. Дополнением, без которого жизнь оказывалась совершенно непотребной.

Оставалось перенести все это на бумагу. Я пытался найти слова…

Шестой лагпункт находился в стороне от железной дороги. Так что попасть в это унылое место было нелегко.

Нужно было долго ждать попутного лесовоза. Затем трястись на ухабах, сидя в железной кабине. Затем два часа шагать по узкой, исчезающей в кустах тропинке. Короче, действовать так, будто вас ожидает на горизонте приятный сюрприз. Чтобы наконец оказаться перед лагерными воротами, увидеть серый трап, забор, фанерные будки и мрачную рожу дневального…

Алиханов был в этой колонии надзирателем штрафного изолятора, где содержались провинившиеся зеки.

Это были своеобразные люди.

Чтобы попасть в штрафной изолятор лагеря особого режима, нужно совершить какое-то фантастическое злодеяние. Как ни странно, это удавалось многим. Тут действовало нечто противоположное естественному отбору. Происходил конфликт ужасного с еще более чудовищным. В штрафной изолятор попадали те, кого даже на особом режиме считали хулиганами…

Должность Алиханова была поистине сучьей. Тем не менее Борис добросовестно выполнял свои обязанности. То, что он выжил, является показателем качественным.

Нельзя сказать, что он был мужественным или хладнокровным. Зато у него была драгоценная способность терять рассудок в минуту опасности. Видимо, это его и спасало.

В результате его считали хладнокровным и мужественным. Но при этом считали чужим.

Он был чужим для всех. Для зеков, солдат, офицеров и вольных лагерных работяг. Даже караульные псы считали его чужим.

На лице его постоянно блуждала рассеянная и одновременно тревожная улыбка. Интеллигента можно узнать по ней даже в тайге.

Это выражение сохранялось при любых обстоятельствах. Когда от мороза трещали заборы и падали на лету воробьи. Когда водка накануне очередной демобилизации переполняла солдатскую борщовую лохань. И даже когда заключенные около лесобиржи сломали ему ребро.

Алиханов родился в интеллигентном семействе, где недолюбливали плохо одетых людей. А теперь он имел дело с уголовниками в полосатых бушлатах. С военнослужащими, от которых пахло ядовитой мазью, напоминающей деготь. Или с вольными лагерными работягами, еще за Котласом прокутившими гражданское тряпье.

Алиханов был хорошим надзирателем. И это все же лучше, чем быть плохим надзирателем. Хуже плохого надзирателя только зеки в ШИЗО…

В ста метрах от изолятора темнело здание казармы. Над его чердачным окном висел бледно-розовый застиранный флаг. За казармой на питомнике глухо лаяли овчарки. Овчарок дрессировали Воликов и Пахапиль. Месяцами они учили собак ненавидеть людей в полосатых бушлатах. Однако голодные псы рычали и на солдат в зеленых телогрейках. И на сверхсрочников в офицерских шинелях. И на самих офицеров. И даже на Воликова с Пахапилем.

Ходить мимо отгороженных проволочными сетками вольеров – было небезопасно.

Ночью Алиханов дежурил в изоляторе, а потом целые сутки отдыхал. Он мог курить, сидя на гимнастических брусьях. Играть в домино под хриплые звуки репродуктора. Или, наконец, осваивать ротную библиотеку, в которой преобладали сочинения украинских авторов.

В казарме его уважали, хоть и считали чужим. А может, как раз поэтому и уважали. Может быть, сказывалось российское почтение к иностранцам? Почтение без особой любви…

Чтобы заслужить казарменный авторитет, достаточно было игнорировать начальство. Алиханов легко игнорировал ротное командование, потому что служил надзирателем. Ему было нечего терять…

Раз Алиханова вызвал капитан Прищепа. Это было в конце декабря.

Капитан протянул ему сигареты в знак того, что разговор будет неофициальный. Он сказал:

– Приближается Новый год. К сожалению, это неизбежно. Значит, в казарме будет пьянка. А пьянка – это неминуемое чепэ… Если бы ты постарался, употребил, как говорится, свое влияние… Поговори с Балодисом, Воликовым… Ну и, конечно, с Петровым. Главный тезис – пей, но знай меру. Вообще не пить – это слишком. Это, как говорится, антимарксистская утопия. Но свою меру знай… Зона рядом, личное оружие, сам понимаешь…

В тот же день Борис заметил около уборной ефрейтора Петрова, которого сослуживцы называли – Фидель. Эту кличку ефрейтор получил год назад. Лейтенант Хуриев вел политзанятия. Он велел назвать фамилии членов Политбюро. Петров сразу вытянул руку и уверенно назвал Фиделя Кастро…

Алиханов заговорил с ним, ловко копируя украинский выговор Прищепы:

– Скоро Новый год. Устранить или даже отсрочить это буржуазное явление партия не в силах. А значит, состоится пьянка. И произойдет неминуемое чепэ. В общем, пей, Фидель, но знай меру…

– Я меру знаю, – сказал Фидель, подтягивая брюки, – кило на рыло, и все дела! Гужу, пока не отключусь… А твой Прищепа – гондовня и фраер. Он думает – праздник, так мы и киряем. А у нас, бляха-муха, свой календарь. Есть «капуста» – гудим. А без «капусты» что за праздник?!. И вообще, тормознуться пора. Со Дня Конституции не просыхаем. Так ведь можно ненароком и дубаря секануть… Давай скорее, я тебя жду… Ну и погодка! Дерьмо замерзает, рукой приходится отламывать…

Алиханов направился к покосившейся будке. Снег около нее был покрыт золотистыми вензелями. Среди них выделялся каллиграфический росчерк Потапа Якимовича из Белоруссии.

Через минуту они шли рядом по ледяной тропинке.

– Наступит дембель, – мечтал Фидель, – приеду я в родное Запорожье. Зайду в нормальный человеческий сортир. Постелю у ног газету с кроссвордом. Открою полбанки. И закайфую, как эмирский бухар…

Подошел Новый год. Утром солдаты пилили дрова возле казармы. Еще вчера снег блестел под ногами. Теперь его покрывали желтые опилки.

Около трех вернулась караульная смена из наряда. Разводящий Мелешко был пьян. Шапка его сидела задом наперед.

– Кругом! – закричал ему старшина Евченко, тоже хмельной. – Кругом! Сержант Мелешко – кру-у-гом! Головной убор – на месте!..

Ружейный парк был закрыт. Дежурный запер его и уснул. Караульные бродили по двору с оружием.

На кухне уже пили водку. Ее черпали алюминиевыми кружками прямо из борщовой лохани. Ленька Матыцын затянул старый вохровский гимн:

- Хотят ли цирики войны?..

- Ответ готов у старшины,

- Который пропил все, что мог,

- От портупеи до сапог.

- Ответ готов у тех солдат,

- Что в доску пьяные лежат,

- И сами вы понять должны,

- Хотят ли цирики войны…

Замполит Хуриев был дежурным офицером. На всякий случай он захватил из дома пистолет. Правый карман его галифе был заметно оттянут.

Хмельные солдаты в расстегнутых гимнастерках без дела шатались по коридору. Глухая и темная энергия накапливалась в казарме.

Замполит Хуриев приказал собраться в ленинской комнате. Велел построиться у стены. Однако пьяные вохровцы не могли стоять. Тогда он разрешил сесть на пол. Некоторые сразу легли.

– До Нового года еще шесть часов, – отметил замполит, – а вы уже пьяные как свиньи.

– Жизнь, товарищ лейтенант, обгоняет мечту, – сказал Фидель.

У замполита было гордое красивое лицо и широкие плечи. В казарме его не любили…

– Товарищи, – сказал Хуриев, – нам выпала огромная честь. В эти дни мы охраняем покой советских граждан. Вот ты, например, Лопатин…

– А чего Лопатин? Чего Лопатин-то? Всегда – Лопатин, Лопатин… Ну, я Лопатин, – басом произнес Андрей Лопатин.

– Для чего ты, Лопатин, стоишь на посту? Чтобы мирно спали колхозники в твоей родной деревне Бежаны…

«Политработа должна быть конкретной». Так объясняли Хуриеву на курсах в Сыктывкаре.

– Ты понял, Лопатин?

Лопатин подумал и громко сказал:

– Поджечь бы эту родную деревню вместе с колхозом!..

Алиханов водку пить не стал. Он пошел в солдатский кубрик, где теснились двухъярусные нары. Потом стащил валенки и забрался наверх.

На соседней койке, укрывшись, лежал Фидель. Вдруг он сел на постели и заговорил:

– Знаешь, что я сейчас делал? Богу молился… Молитву сам придумал. Изложить?

– Ну, – произнес Алиханов.

Фидель поднял глаза и начал:

– Милый Бог! Надеюсь, Ты видишь этот бардак?! Надеюсь, Ты понял, что значит вохра?!. Так сделай, чтобы меня перевели в авиацию. Или, на худой конец, в стройбат. И еще распорядись, чтобы я не спился окончательно. А то у бесконвойников самогона навалом, и все идет против морального кодекса…

Милый Бог! За что Ты меня ненавидишь? Хотя я и гопник, но перед законом чист. Ведь не крал же я, только пью… И то не каждый день…

Милый Бог! Совесть есть у Тебя или нет? Если Ты не фраер, сделай, чтобы капитан Прищепа вскорости лыжи отбросил. А главное, чтобы не было этой тоски… Как ты думаешь, Бог есть?

– Маловероятно, – сказал Алиханов.

– А я думаю, что пока все о’кей, то, может быть, и нет его. А как прижмет, то, может быть, и есть. Так лучше с ним заранее контакт установить…

Фидель наклонился к Алиханову и тихо произнес:

– Мне в рай попасть охота. Я еще со Дня Конституции такую цель поставил.

– Попадешь, – заверил его Алиханов, – в охране у тебя не много конкурентов.

– Я и то думаю, – согласился Фидель, – публика у нас бесподобная. Ворюги да хулиганы… Какой уж там рай… Таких и в дисбат не примут… А я на этом фоне, может, и проскочу как беспартийный…

…К десяти часам перепилась вся рота. Очередную смену набрали из числа тех, кто мог ходить. Старшина Евченко уверял, что мороз отрезвит их.

По казарме бродили чекисты, волоча за собой автоматы и гитары.

Двоих уже связали телефонным проводом. Их уложили в сушилке на груду тулупов.

В ленинской комнате охранники затеяли игру. Она называлась «Тигр идет». Все уселись за стол. Выпили по стакану зверобоя. Затем ефрейтор Кунин произнес:

– Тигр идет!

Участники игры залезли под стол.

– Отставить! – скомандовал Кунин.

Участники вылезли из-под стола. Снова выпили зверобоя. После чего ефрейтор Кунин сказал:

– Тигр идет!