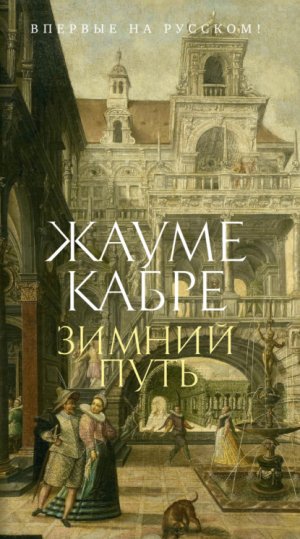

Зимний путь Кабре Жауме

– Согласен. Отличный план, – ответил Массип. – Составлю тебе компанию, и чем раньше, тем лучше, – добавил он.

Тогда Олегер решил, пусть это будет первая же ночь, когда пробьет двенадцать и лунные лучи не озарят мглу бледно-желтым светом. Подождем пять дней, Массип. Но почему-то Массипа решили казнить на несколько дней раньше, и все пошло прахом: Олегер распрощался со своими замыслами, а Массип – с жизнью. Несчастный унес Олегерову тайну в жалкую могилу узников его величества Безумного короля по имени Фернандо, по счету Шестого, по фамилии Бурбона.

Вот почему, поминая беднягу Массипа, сейчас он не стал рассказывать Тонету ни о чем, кроме того, какие в Сау прекрасные закаты. Тонет, с ведром дерьма в руке, покосился на него и поминай как звали. В раздумьях обо всем об этом Олегер решил прекратить подпирать стену тюремного двора и перешел на место, освещенное уже заходящим солнцем, где некого было смущать безумными идеями. Доверять он не доверял никому, но раз уж выбрал себе в спутники Тонета, то ничего не поделаешь, пусть будет Тонет, такой же низкорослый и сухощавый, как и Массип. Чтобы убить время, которого всегда было слишком много, Олегер принялся думать о Селии, о тех, кого на свете уже не было, о мастере Николау и о долинах Австрии и Саксонии, таких же причудливых, как и язык, ставший ему почти родным за шесть или семь проведенных там лет. А когда вспоминать стало больше невмочь, начал придумывать, как усовершенствовать план побега, которым он когда-то поделился с Массипом. Он знал, что после полночной смены караула большинство часовых ложились прикорнуть: происшествий в тюрьме не случалось никогда, а тьма была такая кромешная, что ходить по двору, не проваливаясь в бесчисленные наскоро зарытые ямы и канавы, было невозможно. Надзиратели и понятия не имели, что за двенадцать лет глаза Олегера, выцветшие скорее от горя, чем от недостатка дневного света, так приноровились к темноте, что видел он ночью не хуже кошки. А еще они не знали, что его путь лежит не через двор, как можно было бы ожидать, а по крыше, где шагу нельзя ступить во мраке, не сломав себе шею. Почему же она мне не написала хотя бы раз? Один только раз!.. За первые семь месяцев он отправил ей семь писем. Когда бывший начальник тюрьмы съязвил, что сразу видно, отвечать она не собирается, Олегер на время перестал писать. Из страха показаться смешным? Нет-нет: чтобы ее не беспокоить. Но через несколько месяцев снова послал ей несколько коротеньких записок с мольбой, доченька, Селия, пошли мне хотя бы весточку, что ты жива, что все в порядке, что ты замужем, что у тебя есть дети, что ты меня не забыла… Лист бумаги, а на нем, здравствуй, папа. Не прошу ничего больше, здравствуй, папа; я этого хочу больше всего на свете, Селия.

Потом сменили начальника тюрьмы и поставили этого треклятого Роденеса, самозваного барона, все счастье которого заключалось в любовании тем, как слабеют тела его подопечных в наказание за проступки, из-за которых они угодили за решетку. Прогулки по двору отменили и снова навязали им монашеский обет безмолвия, ишь, распустились. В то время и письма писать запретили, а что ты думаешь, Королевская почта должна с ног сбиться, исполняя твои прихоти? Закон не надо было нарушать. Так прошли шесть или семь лет, в каждодневном ожидании письма от Селии. Вот почему, а вовсе не из-за закатов в долине Сау, которые он толком и не помнил, Олегер дал себе зарок бежать из казематов его величества.

Когда ему было семь лет, его отец, перебравшийся из Сау в Барселону, отдал его в ученики к органному мастеру Николау Салтору. Знать бы тогда отцу, что знакомство с мастером Салтором обернется для его отпрыска пожизненным заключением, когда ему стукнет сорок, что, прогнив изнутри и снаружи, он будет ждать верной смерти в камере жесточайшего в королевстве острога, взял бы он сына и увез бы его с собой обратно в глухомань. Но такова судьба: никогда она тебе не скажет всей правды, а только часть и лицемерным смешком приправит, чтобы сбить тебя с толку.

Вышло так, что, не ведая о будущих ударах судьбы, Олегер тут же показал себя в мастерской Салтора с лучшей стороны. Недолго проходил он в подмастерьях. А к пятнадцати годам уже был правой рукой мастера, целиком полагавшегося на его тонкий слух в кропотливом деле настройки органных труб: кончиками пальцев он чувствовал прикосновение металла, дерева и войлочной ткани, умом проникал в тайны сложнейшей механики чуда органного звука и во всевозможные способы изготовления превосходных устройств нагнетания воздуха. Он начинал видеть жизнь через призму многообразия звуков органа и, сам того не зная, был почти счастлив.

У него даже челюсть отвисла от изумления, когда на следующий день, снова вынося помои, Тонет сказал ему, давай, да, я согласен, надоело мне на параше сидеть. Только для начала объясни мне все подробно.

Пришлось подождать перерыва. Отойдя от всех подальше, под жарким солнцем, чтобы никто их не беспокоил, он рассказал, обливаясь потом и не вытирая стекающих со лба капель, что вот уже двенадцать лет, с самого первого утра, проведенного в тюрьме, он хранит ключ от камеры. Это был подарок судьбы: кто-то из надзирателей уронил его в коридоре, и незаметно для всех ключ отскочил от пола и каким-то чудом закатился в камеру, прямо к его ногам. Олегер спрятал его в соломе, толком не зная, какой в нем прок, а тюремщики после бесплодных поисков замок менять не стали, просто заказали новый ключ. А несколько месяцев спустя, терпеливо наблюдая за надзирателями, он заподозрил, что ключик его подойдет и к замку на двери в конце коридора, ведущей на чердак, откуда через дымоход можно попасть на крышу. Все эти двенадцать лет Олегер томился мыслью, что в руках у него ключ к свободе, но сумел сохранить тайну до тех пор, пока не придет наилучшее время для побега. Да, именно на крышу. Туда, где их никто не ждет.

– Я не пролезу через дымоход.

– Посиди пару дней впроголодь, и пролезешь. Я-то точно пролезу.

– Даже добравшись до крыши… там шею сломать можно.

– Запросто. Зато на крыше нет караульных.

Седобородый солдат, жующий веточку тимьяна, издалека поглядывал на них с такой кислой миной, что казалось, их слова до него доносятся. Выслушав все до конца, Тонет набрал в легкие побольше воздуха, положил руку Олегеру на плечо и прошептал:

– Ничего не выйдет. – Он помолчал немного и добавил, покосившись на солдата, не спускавшего с них глаз: – Но я в деле. При одном условии.

– Каком таком условии.

– С нами пойдет Фанер.

Этого следовало ожидать. Тонет и Фанер были неразлучны. Они были не разлей вода, но, задумав бежать вместе с Тонетом, Олегер и думать забыл об этом. Он перебрал в голове все то, что им предстоит, воображая теперь, что они с Тонетом и Фанером, еще более тощим и юрким, втроем.

– По рукам, Тонет, – через некоторое время вздохнул он. – Возьмем и Фанера, если он не против переломать себе ноги. – Потом устало улыбнулся и добавил: – Но если проболтается, убью.

Так они и порешили бежать через две недели, когда снова будет новолуние. Считаные дни, остававшиеся ему до побега из тюрьмы, Олегер просидел, прислонившись к стене камеры, заложив руки за голову и думая о Вене, ставшей ему почти роднее Барселоны. Когда король Карлос отказался от трона, он перевез в Вену часть своих барселонских придворных и немало генералов и офицеров, бывших сторонниками австрийского дома. По особому желанию королевы в Вену вызвали и мастера Николау Салтора. Олегеру недавно исполнилось девятнадцать, родителей уже не было в живых, и в каждом взгляде его горело желание увидеть мир. Недолго думая, он последовал в качестве помощника за своим учителем в венское изгнание, поданное тому на золотом блюде, чтобы служить королю, который звался теперь императором и уже не Карлосом Третьим, а Карлом Шестым.

Тогда, да, именно тогда, когда Олегер вел счет своим последним дням в заключении, сидя у стены и обхватив руками затылок, думая о Вене, о Селии, о Сау, о смерти Марии, о страшном известии о Пере, которое прошептало ему сердце, треклятого Роденеса сменили. Несколько дней они провели в страхе, молясь, чтобы в тюрьме не изменились порядки, чтобы все оставалось так же ужасно, как раньше, и чтобы у них не отняли возможность бежать. А если ноги будут целы, то за лесом он упросит проезжего погонщика довезти его до Вика[10] и, как только доедет до места, пойдет прямо к дому, чтобы посмотреть, по-прежнему ли там живет Селия. Или в нем поселились новые жильцы, у которых можно будет разузнать, куда она переехала. Он поглядит ей в глаза и скажет, не волнуйся, доченька, родная, я ухожу, я не хочу быть для тебя обузой… Но отчего же за двенадцать лет ты мне ни разу не написала, ни единого разу? Письма твои наполнили бы мою жизнь надеждой. Я бы держал в руках листы бумаги, и мне бы не было так больно жить. Когда каркас органа в августинском монастыре внезапно развалился, погребя под обломками двух монахов, и приставы явились с ордером на мой арест, я видел, милая моя красавица, как твои глазки, две жемчужинки, все слезы держали внутри, чтобы я меньше страдал, а у меня только и хватило времени сказать тебе, беги к Бертране, там приютят тебя и обогреют, а через несколько дней я вернусь. Но так вышло, что один из погибших монахов оказался генерал-приором ордена и приходился кем-то вроде двоюродного брата одному из министров Безумного короля, который все устроил так, чтобы по высочайшему велению несколько дней обернулись долгими годами тюрьмы. А я принялся писать тебе, милая моя, не обижают ли тебя там, у Бертраны, как ты, что ты, я скоро вернусь. А от тебя ни слова. Но так как сердце у меня в груди не екало, я писал тебе письмо за письмом.

Дело в том, что как-то раз Массип сказал ему, не приведи Господь, конечно, но, может быть, она не пишет потому, что умерла. А Олегер снисходительно улыбнулся и ответил, ишь, чего придумал; нет, я бы догадался. Ведь я почувствовал, что умерла моя Мария, а смерть жены его застигла далеко от дома, за продлившейся два месяца реконструкцией поврежденного сыростью органа, который он сам когда-то смастерил для кафедрального собора Манрезы[11]. Углубившись в настройку труб, расположенных с правой стороны от алтаря, все еще неодобрительно морщась, он вдруг заметил, что сердце как-то странно екнуло: потом ему сказали, что затрепетало оно тогда же, когда сердце его Марии неожиданно, без всякого предупреждения, перестало биться. А когда Пере попал под колеса той злополучной телеги, он, Олегер, шел пешком из Пратса в Мойя[12] с отличным заказом на починку трех фисгармоний, и снова сердце екнуло в груди. Ему стало так больно, что он развернулся, не выполнив заказа, и направился домой, где ему подтвердили, что предчувствие его не обмануло и его первенца уже нет в живых. А в этот раз сердце все время бьется ровно, Массип. Я знаю, моя Селия жива, только ума не приложу, отчего она мне не пишет.

Роденеса сменили, и на его место поставили долговязого, сухого и молчаливого субъекта, у которого свеча горела далеко за полночь, и в первые дни надзиратели все время переглядывались, чтобы понять, где возможны какие-то послабления и какие непредвиденные затруднения им может создать новый начальник.

На койке, в темноте, Олегеру никак не удавалось выбросить Селию из головы, и, чтобы сосредоточиться на чем-нибудь другом, он вспоминал Вену, два года, проведенные в Шенбрунне, где еще продолжались строительные работы[13], сооружение великолепного органа в императорской часовне, предпоследнего органа из тех, что успел построить и увенчать своим именем мастер Салтор, которого вскоре после того унесла лихорадка. Император остался так доволен работой мастера Салтора, что дал ему высочайшее позволение объехать всю империю, все немецкие земли, и осмотреть на своем пути все органы. Целый год они провели в пути, не переставая слушать, играть, запоминать, сравнивать разные инструменты и проникать в самые что ни на есть сокровенные тайны мастерства, чтобы когда-нибудь построить орган, являющий собой немыслимое совершенство. В семнадцатом году, когда Олегеру было двадцать два, мастер Николау приступил к работе над заказом в Марклеберге[14] и оборудовал себе временную мастерскую на зеленом берегу реки Плайсе[15]. С непривычной быстротой он соорудил орган-позитив: совсем небольшой передвижной орган ангельского звучания, задуманный для деревенской лютеранской церкви. Олегер знал, что это лучшая работа его учителя. А учитель был счастлив завещать частичку своего таланта деревне необычайной красоты, затерянной в саксонской глуши. Он заказал железную табличку с надписью «Saltorius barcinonensis me fecit, anno 1718»[16], облегченно вздохнул и умер.

За неделю Олегер смог удостовериться, что план побега все еще можно привести в исполнение. И сказал об этом двум своим сообщникам, которые покамест тайком с большим трудом пытались свить ужасно ненадежную веревку из выдернутых из матрасов стеблей соломы. Они договорились, что устроят побег в пятницу, семнадцатого числа, в день новолуния, даже если разразится гроза. Одного ему не удалось предвидеть: новый начальник тюрьмы работал не покладая рук.

Пришел долгожданный день, настала и ночь. С бешено колотящимся сердцем они стали ждать, когда остальные сокамерники крепко уснут и слабый свет надзирательского фонаря скроется вдалеке, чтобы можно было вздохнуть свободно и достать из тайника ключ. Их товарищи по несчастью, один за другим, начинали безмятежно похрапывать, но фонарь надзирателя, вместо того чтобы раствориться вдали, как положено, как происходило всегда, тысячу ночей подряд, светил все ярче и ярче. Застыв от ужаса, они услышали, что кто-то отпирает дверь их камеры. Коридорный надзиратель, злобный тип с изъеденными кариесом черными зубами, указал на Олегера и пробурчал, эй, ты, живо. И немилосердно ухмыльнулся, обнажая жуткие челюсти. У сообщников душа ушла в пятки, а Олегеру камнем легла на сердце тоска. Непонятно было, как им стало известно о готовящемся побеге. Узник негодующе покосился на своих напарников, но взгляд его остался незамеченным, так они были напуганы. Смирившись со своей участью, он поплелся за надзирателем и подумал, Селия, никогда не суждено мне больше видеть твои глазки-жемчужинки. Ах, если бы ты хоть раз мне написала… Как молния, пронеслось перед ним воспоминание о похоронах мастера Салтора и о том, как он решил довести до конца все заказы, которые оставались у учителя в Марклеберге, и он почувствовал, как одиноко человеку, когда ему некуда податься, потому что родителей уже нет в живых, учителя тоже, а тебе самому приходится решать, на что соглашаться, на что нет, налево идти или направо, удариться головой об стену, чтобы наконец перестать мучиться, или плестись за надзирателем по длинному коридору туда, где расположены комнаты начальника тюрьмы.

Новый начальник стоял посреди своего кабинета, уставившись во тьму, едва различимую за грязными оконными стеклами, и, по всей видимости, стремился распознать маршрут побега. Светильник, огонь которого был виден им из камеры, горел и недурно освещал комнату. На столе лежала кипа бумаг. Новый начальник сел на свое место, а Олегер, повинуясь его резкому кивку, отошел в другой угол и замер в ожидании пытки или смертного приговора за попытку к бегству из тюрьмы его величества Безумного короля дона Фернандо.

– Ты просидел в этой тюрьме двенадцать лет.

– Да, ваша честь.

– Дольше всех остальных.

– Да, ваша честь.

Начальник тюрьмы взял несколько бумаг из стопки и стал рассматривать одну из них, словно забыл о его присутствии. Это дало Олегеру время поразмыслить, и, чтобы поменьше бояться, он принялся думать об уютной мастерской в Марклеберге и о своем первом органе, не очень большого размера, который он, пользуясь авторитетом славного Салтора, построил для частного пользования по заказу школы Святого Фомы, расположенной в густонаселенном городе Лейпциге, неподалеку от Марклеберга. А потом на него накатила тоска, не по Барселоне, где он вырос, а по более дальним и неясно помнимым краям, по родному Сау, и он не успокоился, пока не продал мастерскую за хорошую цену, не сделал солидный крюк, чтобы не заезжать в Вену, и не вернулся в пустынные и тихие горы Сау, где предался своим мыслям и встретил Марию, уготовленную ему всегда таящейся за ближайшим деревом, никогда не действующей напрямую судьбой. Когда он обосновался как органных дел мастер в Вике, Мария уже ждала первенца. Селия родилась только три года спустя, когда он уже соорудил великолепные органы для университета Серверы[17] и для кафедрального собора Манрезы. А теперь ему предстояло проститься с ней навеки, Селия, душенька моя, единственное родное существо, которое теперь останется в живых из всей моей семьи, потому что и за побег, и за попытку к бегству положено одно и то же наказание – казнь через повешение.

Начальник тюрьмы тоже ушел в себя, увлеченный чтением каких-то бумаг. Как будто забыл, что к нему привели узника, который ожидает заслуженной кары. Затем внезапно сложил один из этих листов, очень аккуратно сложил, потом поднял голову и впервые взглянул Олегеру в глаза:

– Тебе приходили когда-нибудь письма?

– Никогда.

– Кто такая Селия Гуалтер?

– Моя дочь.

Тут начальник тюрьмы обхватил руками кипу бумаг, лежащую на столе, и пододвинул ее к заключенному.

– Все это – письма от твоей дочери. В них много интересного.

У него подкосились ноги, наконец-то, пришел мой час, Селия, родненькая, сколько писем сразу, не может быть. Все они были распечатаны. Начальник объяснил ему, что Селия писала ему регулярно, раз в месяц, и обо всем подробно рассказывала, даже о рождении внуков.

– Внуков?

– Ты ничего о них не знаешь?

Движением руки он дал понять, что весь этот ворох писем можно забрать с собой. Узник не знал, лишиться ему чувств прямо на месте или дождаться возвращения в камеру. Начальник продолжал почти извиняющимся тоном:

– Не знаю, почему их тебе не передавали, но она пишет тебе уже много лет. – Потом не сдержался и добавил: – Мне кажется, я теперь лучше знаю твою дочь, чем ты сам.

Тут он кивком указал ему, что пора назад в вонючую камеру, к крысам и тараканам. А письма можно взять с собой. Олегер вернулся почти обессиленный, крепко держа в руках свое сокровище. Чувств он лишаться не стал. По-видимому, долговязый и сухой начальник приказал надзирателю поставить у дверей камеры лампаду, чтобы заключенный мог прочитать некоторые из дорогих его сердцу посланий еще до зари. Войдя, он сел на койку, с силой сжимая в объятиях солидный ворох писем.

– Что они с тобой сделали? – прошептал Фанер.

Но отвечать у него не было сил. Слишком многое переполняло душу.

– Тебя про нас спросили? – волновался Тонет.

Тут он их наконец заметил. Как же ему хотелось, чтобы его оставили в покое, чтобы дали побыть наедине с Селией, девочка моя, а я-то жаловался Массипу, что ты мне не пишешь. А Массипа, бедняги, вон уже сколько лет как нет в живых.

При тусклом свете светильника, который, чертыхаясь, оставил ему беззубый тюремщик, ему удалось прочесть первое письмо, где она писала, папенька, как вы поживаете? Скажите мне, чем мы вам можем помочь, сноха Бертраны мне сказала, что брат одного ее знакомого служит в какой-то компании и попытается помочь нам, чем сумеет. Папенька, я так без вас тоскую, писала Селия; но больше ничего он разобрать не смог, потому что глаза заливались слезами и милые буквы исчезали бесследно, а Фанер и Тонет, наклонившись к нему, испуганно шептали: да что с тобой такое, будь ты проклят?! Это что, смертный приговор? А он качал головой, плакал и не мог поверить, что дочь написала ему столько писем. Внуки. У него есть внуки. И он снова разрыдался. Тонет и Фанер растерянно переглянулись. Через минуту злой надзиратель вернулся и потушил светильник; в темноте они притихли.

– Скоро полночь, – заметил Тонет, когда прошла уже вечность.

Олегер не ответил. Он прижимал к себе ворох писем и думал, доченька, глазки твои жемчужинки, и не было ничего важнее.

– Уже полночь, – снова повторил Тонет через несколько минут. И оживился. – Пора.

– Я не пойду.

– Ты чего?

Во тьме Олегер передал ему ключ, который хранил двенадцать лет.

– Не пойду, сказал.

– Но ты же… – недоверчиво начал Тонет. – Да как же! – не укладывалось у него в голове. – Ты же столько лет просидел. – И уже в отчаянии: – Почему не пойдешь? Почему?

– Потому что я должен прочесть письма дочери. Когда-нибудь в другой раз убегу.

– Послушай… Если побег удастся, ты ее увидишь…

– Столько лет я ждал этой минуты… – пробормотал он себе под нос, так тихо, что друзья толком его не расслышали. И чуть повысил голос: – Письма нельзя не прочесть. Ступайте без меня.

– Но это же твой план. Если мы приведем его в исполнение, ты уже никогда не сможешь им воспользоваться…

– Ребята, я занят. В другой раз подумаю. – И с ноткой нетерпения в голосе: – Прощайте, бог в помощь.

Те двое печально переглянулись. Тонет пожал плечами и сказал, пошли, Фанер. И как-то даже злобно ткнул пальцем в распростертого на койке человека, прижимающего к сердцу бумажки: у тебя от сырости мозги заржавели.

– Не теряйте времени, – ответил тот, мечтая остаться в одиночестве.

Сообщники повернули в замке заветный ключ и крадучись проследовали до конца коридора, к двери, ведущей на чердак. Когда шорох их осторожных шагов затих, Олегер устроился на койке поудобнее, подложив под голову дочкины письма вместо подушки. Впервые за двенадцать лет в ту ночь он уснул сладким сном.

Пара минут

Она с довольным видом выпустила дым. Ну вот, все шито-крыто. Изменить мужу оказалось проще простого: пара минут, раз-два – и ты неверная жена. Похоже, что карающие ангелы не собираются спускаться с неба, трубя в медные трубы. А фигура у этого полузнакомого парня как с картинки, сразу видно, что пьет один кефир.

– А почему у тебя пуза нет? – спросила она фамильярно, пользуясь тем, что познакомилась с ним поближе.

– Так я спортсмен. А ты бы не курила.

Спортом занимается. Заботится о себе. Не то что я или мой Рикард, приходит время, распустишься, и некогда красоту наводить, когда твоя вторая половинка тобой уже не интересуется.

– Я пошел.

– Подожди пару минут. Я тебе нравлюсь?

– А как же, – соврал любитель кефира.

Первый в жизни адюльтер доставил ей эпохальное наслаждение; а Неус-то ей пела, что если она и отважится, то больше в этом страха, чем удовольствия: не застанет ли ее Рикард, не будет ли это страшным грехом, как бы чего не стряслось, вот выйду на улицу, и все заметят, чем я тут занималась, обо всем этом Неус предупреждала, а про кайф – ни слова. А смотри, оргазм-то был мощнейший, и не с кем-нибудь, а с мастером по ремонту стиральных машин, с очень милым спортсменом, полным силы, как бык. Да и чего ей бояться? Ничего она Рикарду не должна, любить они друг друга не любят, нет… А вдруг он именно сегодня решит вернуться домой пораньше? Нет-нет, такого за двенадцать лет ни разу не случалось.

– Знаешь что? Лучше ступай.

Парень покорно встал, не торопясь, чувствуя, что распалившаяся жарче, чем лучина в печке, женщина пожирает его глазами, и подумал, бедная, но, впрочем, потрахаться перед обедом всегда приятно, потрепал ее по щеке, чтобы дать время получше на него насмотреться, и стал одеваться.

– Это тебе, – сказала она.

К оплате по квитанции за ремонт стиральной машины прилагались колоссально щедрые чаевые. Парень поразмыслил, а может, кинуть их ей в лицо, но в конце концов решил сделать вид, что ничего не заметил, и сунул деньги в карман. Свожу Кэтти поужинать.

– Как тебя звать? – окликнула она, еще лежа в кровати, взволнованно кроша только что зажженную сигарету о пепельницу, тая от восторга, подавляя желание закричать, хочу, чтобы ты ежедневно устранял у меня неполадки в бытовой технике. Вместо ответа он поцеловал себе указательный палец и улыбнулся, повторяя жест модели Синди Кроуфорд, виденный им когда-то на обложке американского журнала. Выдерживая характер, направился к двери, не оглядываясь. Взял ящик с инструментами, молясь всем богам, чтобы никто не вошел и не поставил его в неловкое положение. Почти бесшумно закрыл дверь и на несколько мгновений задумался о времени, проведенном в чужой постели с незнакомой женщиной. Ему не было ее жалко. Но он и не сожалел о содеянном, а напротив, прикинул, не стоит ли ради таких денег поменять профессию и заделаться профессиональным альфонсом, но со смущенной улыбочкой отмел этот вариант. Выйдя на улицу, он достал сигарету, с наслаждением затянулся – ему уже давно хотелось покурить, – вспомнил, где припарковал фургон, и просмотрел адреса клиентов, чтобы решить, по какому маршруту лучше следовать, чтобы наверстать потерянное время. Когда стал переходить дорогу, бесшумно подъехал лимузин. Вот это тачка, подумал он. За рулем нескончаемого автомобиля сидел чрезвычайно напыщенный водитель в серой ливрее и с видом весьма недружелюбным; а в нескольких метрах от него, но в той же самой машине находилась неотразимая женщина, темнокожая, такая же темнокожая, как Наоми Кэмпбелл; кандидат в альфонсы подумал, что к этой-то даме он бы с удовольствием наведывался на дом осуществлять любого рода техобслуживание.

Злобному шоферу пришлось снизить скорость, потому что некий тип с сигаретой в зубах и ящиком для инструментов в руке стоит на проезжей части, разинув рот и уставившись на его пассажирку.

– Куда прешь, сука? Ослеп, что ли? – раздраженно прошипел шофер. И быстро поглядел в зеркало заднего вида на царицу Савскую, чтобы удостовериться, что до ее слуха не донеслись ругательства. Нет, царица была погружена в свои мысли. А может быть, и нет, потому что подняла голову и, не повышая голоса, хотя сидела от него в отдалении, с неколебимой уверенностью, которую придавали ей богатство и красота, приказала ему проехать еще двести метров, остановиться на углу ювелирного и подождать ее там.

– Здесь стоянка запрещена, – предупредил он, неодобрительно поглядывая на окутанную облаком дыма, как нимбом, фигуру типа с сигаретой, крошечную в зеркале заднего вида; тип все еще глазел на них с раскрытым ртом, то есть глазел на лимузин или на сеньориту Бланку; шофера никто никогда не замечал.

– Разберешься; я на пару минут.

За пару минут царице Савской предстояло зайти в ювелирный, лучезарно улыбнуться, отмахнуться от трех продавцов, срочно вызвать из кабинета сеньора Лапорте, сообщить ему, что недавно приобрела «Вузию» в сто два и три десятых карата, добавить, что принесла ему фотографию бриллианта (я уверена, что и «Вузия», и «Иезекииль» вам небезызвестны, сеньор Лапорте), чтобы он начинал работать над дизайном золотой подвески, которая послужила бы достойным обрамлением для этого чуда природы и изысканного свидетельства тонкого вкуса и блестящего профессионализма огранщика, и пообещать, что на днях зайдет еще раз, чтобы все спокойно обговорить. И еще секунд двадцать лишних осталось бы.

Поскольку другого выбора у него не было, водитель оставил при себе свое мнение о хозяйкином обещании насчет двух минут. Подъехав к ювелирному, он осторожно затормозил.

– Пару минут, – повторила сеньорита Бланка, выходя из машины.

Шофер решил припарковаться во втором ряду, поскольку встраивать этот автомобиль, длинный, как сосиска, туда, где еще оставалось свободное место, было небезопасно. Он вышел из машины и начал судорожно шарить по карманам ливреи в поисках сигарет. Чуть ли не страстно затянулся, глотая дым, бесконечные клубы дыма, через дырку сломанного зуба, и ему заметно полегчало; тут он по привычке взглянул на часы, чтобы понять, сколько еще продлится та пара минут, по истечении которых сеньорита Бланка выйдет из магазина.

– Хватит раздумывать: проезжайте.

Водитель обернулся и увидел, что к нему направляется сотрудница инспекции, решающей, где людям парковаться.

– Я на пару минут, – сказал он, выпуская струю дыма.

Ничто на свете ее так не раздражало, как прихвостни миллионеров, которые встают на защиту хозяев, будто те им родня. Да еще в такой день, как сегодня, когда возле здания Фонда культуры полным ходом идет разгрузка картин с огромного норвежского грузовика, а вокруг толчется армия охранников с пистолетами, как у нее, но без морального авторитета, данного ей муниципальными властями. Она цокнула языком и повторила тем же самым тоном, чтобы было заметно, что повторять ей уже осточертело:

– Хватит раздумывать. Здесь стоянка запрещена.

– А что же мне делать? В карман лимузин засунуть?

– Это ваши проблемы. Или выпишу штраф. Как хотите.

– А грузовик что тут делает? А?

– Разгружает.

Она видела, что лакей раздумывает, упоенно присосавшись к сигарете, и, словно в поисках выхода, поглядывает на часы.

– Если сеньорита выйдет и увидит, что я уехал, мне несдобровать.

– Я же сказала, это ваши проблемы, – брезгливо поморщилась она. – Поищите парковку.

– На какую парковку меня пустят с этой зверюгой? – Он указал на лимузин, как рыбак, гордый солидным уловом. – Честно, всего пару минут.

Чтобы унять растущее раздражение, она вытащила книжечку со штрафами и приготовилась действовать.

– Ну что ж, начнем.

И направилась к капоту, чтобы записать номер. Шофер с еще более недовольным видом бросил до половины выкуренную сигарету на тротуар и сел в машину. Не спуская глаз с номера машины, инспектор услышала, как он в бешенстве хлопнул дверью. Смотри-ка, внял голосу разума, подумала она. Потом отошла, чтобы не попасть под колеса, и сделала вид, что занимается другими делами. Пока женщина глядела вслед удаляющемуся лимузину, до нее донесся запах дыма от догоравшей на тротуаре недокуренной сигареты. Инспектор отошла к подъезду, огляделась по сторонам, удостоверилась, что на охранников, толпившихся вокруг норвежского грузовика, не собираются напасть ни мафиози, ни налетчики, ни барыги с черного рынка произведений искусства, и решила, что бояться нечего. А потому со знанием дела прикурила и затянулась, немедленно пряча за спину орудие преступления. Передохну пару минут. И только успела сделать несколько затяжек, как из ювелирного магазина напротив вышла ослепительной красоты мулатка и принялась сердито глядеть на дорогу. Инспектору показалось, что красавица ждет такси. А мне какое дело, решила она. И продолжала из-под полы курить сигарету, рассуждая про себя, что Карлес с каждым днем все больше от тебя отдаляется, а представляешь, если вдруг… Не может быть, ведь говорят, что жена сразу замечает признаки супружеской измены, а я ничего подобного не вижу. И все же сама мысль об этом ее разозлила. Тут она заметила синюю машину. Вы поглядите, какое нахальство, встал прямо под знаком и весь проезд загородил. Тушить недокуренную сигарету, конечно, жалко, но штраф этому типу обеспечен.

– Твою ж мать, – выругался тот на бегу, видя, что какая-то тетка вешает ему штраф на лобовое стекло. И подбежал к ней, тяжело дыша. – Я ведь всего на пару минут остановился! – сердито заорал он.

– Все тут на пару минут паркуются, – ледяным тоном отвечала женщина. – Вы перекрыли проезд.

– Да бляха-муха, да ведь я…

– Послушайте, это ваша проблема. Я действую в соответствии с регламентом.

Тут он взбесился: пришла и говорит, ты сам виноват, что все утро мечешься как белка в колесе, за два часа в тринадцать мест успел, кучу денег оставил на парковках, на одну секунду встал под знак, напал на болтливого заказчика, и на тебе, штраф. Сука.

– Смотрите, что с ней сейчас будет, с вашей проблемой, – вскричал гражданин на грани сердечного приступа, выхватывая у нее штраф. Инспектор стояла рядом и терпеливо ждала, пока человек отведет душу. Так он и сделал: одной рукой смял штраф и швырнул его на землю. Те же манеры, что и у Карлеса. Точь-в-точь. И он ушам своим не поверил, когда инспектор с улыбкой заявила:

– Дело ваше: а я пока вам выпишу еще один штраф за то, что вы сорите на улице.

Вот это, мать твою, было уже слишком. Он сел в машину и, даже не отдавая себе в этом отчета, не хлопнул дверью, чтобы эта стерва не подала на него в суд за нарушение тишины в каких-нибудь трехстах метрах от больницы. Потом завел мотор, уже не думая о том, подняла она штраф с дороги и расправляет ладонью или целится ему в затылок из пистолета, бляха-муха. Чуть не въехал в лимузин, расположившийся теперь перед ним, во втором ряду. Сверкнул поворотником, рванул на середину дороги и давай повторять, сука, сука, сука. Вдобавок ему пришлось сбавить скорость из-за того, что там расположился здоровенный грузовик, все перегородил, как будто… Вот что меня доводит, если уж штрафовать, так почему она грузовик этот не оштрафует? Чертыхаясь себе под нос, он остановился на светофоре на красный. И, вне себя от злобы на все на свете, ударил кулаком по рулю, и гудок зазвучал насмешливо, гулко, хоть сейчас в суд подавай.

Со зрением у нее все было в порядке, и зубы почти все свои, и ноги ходили будь здоров, но бегать по пешеходным переходам она отнюдь не собиралась. А потому подумала, погуди, погуди, я-то никуда не тороплюсь. И вызывающе поглядела на взвинченного человека за рулем синей машины, который высунул руку из окна и нервно постукивал по кузову, другой рукой поднося зажигалку к сигарете. Это он ей гудел, как будто она не видит, что для пешеходов все еще горит зеленый. Поспешишь – людей насмешишь.

Старушка тут же выбросила этого нахала из головы и принялась глазеть на витрины: самое любимое ее занятие всякий раз, как она возвращалась домой этой дорогой. Ах, какое платьице. Была бы я помоложе. Все-таки хочется спросить, сколько оно стоит, но как-то неловко. Скажу им, что хочу его племяннице купить. Хотя какое им, в сущности, дело? По дороге она заметила, как инспектор дорожного движения остановилась перед машиной и что-то пишет, и решила, наверное, штраф выписывает. Быть бы мне помоложе, давно бы сдала на права, подумала она. И пошла дальше; ей хотелось поскорее прийти домой: она никогда не курила посреди улицы, считая, что в таком возрасте это неприлично. И снова засмотрелась на какое-то платьице. Нет, такое бы я не надела, если бы даже была помоложе. Сплошные мини-юбки теперь. Хотя платье-то красивое, ничего не скажешь. Она подняла голову и застыла: в витрине высилось отражение чернобородого мужчины, который низким голосом напевал себе под нос мелодию из хора рабов в опере «Набукко»[18]. Напугалась бабушка, подумало отражение. И он тут же забыл про старушку, которая продолжала путь, перебирая в голове свои неясные мечты, и сосредоточился на витрине. Эротичная женская одежда. Это зеленое платье жене бы не подошло: у нее слишком широкая талия. С некоторой горечью он поправил себя: у нее талия с каждым днем все шире. А вот Сильвии бы подошло. Сильвии все к лицу. Он поднапрягся и разглядел цену. Черт. Черт. Не похоже, что он может себе такое позволить, не возбуждая подозрений супруги.

Смирившись со своей участью, он отошел от витрины. И разозлился, что какие-то охранники в форме не дают ему пройти по тротуару, потому что в это самое время тут остановился грузовик, из которого носильщики выгружают деревянные ящики для перевозки предметов искусства. Картины привезли, подумал он. В Фонд культуры их несут. Ему стало досадно, что приходится идти по дороге из-за того, что у них тут разгрузка. Не пропустить бы эту выставку. Не пропустить бы много чего интересного, ведь даже встречи с Сильвией понемногу начинали покрываться налетом скуки. И он тихим-тихим баритоном принялся напевать какую-то песню из «Winterreise»[19], в которой говорилось «Eine Strasse muss ich gehen, Die noch keiner ging zurck»[20], и ему взгрустнулось. Прямо перед ним бесшумно и стремительно начал свой путь в никуда величественный лимузин, чтобы через тридцать метров остановиться на светофоре. За несколько шагов до подъезда бородатый баритон достал из кармана связку ключей и на автомате, уверенными движениями стал выбирать нужный ключ. Поднимаясь по лестнице, он насвистывал предназначенную для этого мелодию (адажио из «Американского» квартета Дворжака)[21], как делал каждый день и каждый год. Как всегда по четвергам, из духовки доносился аромат запеченного риса, и он подумал, какое счастье, что жена так хорошо готовит, уж этого у нее не отнимешь.

– Привет, – донеслось до него с другого конца квартиры. – Ты чего сегодня вернулся так рано?

– Да так… – И, проходя по коридору: – Что, починили нашу стиральную машину?

Пыль

Корешок нераскрытой книги, стоящей на полке, пытается заговорить с той же отчаянной беспомощностью, с какой мычит узник, которому разбойники завязали глаза и вставили в рот кляп.

Гастон Лафорг[22]

Ей часто приходил в голову вопрос, сколько тысяч книг в этом доме. Однако переступала его порог она с таким благоговейным ужасом, что даже вздохнуть боялась, и так старалась не допустить ни малейшей ошибки, чтобы не потерять работу, что не решалась спросить об этом сеньора Адриа. И делала все то, что ей было велено: по понедельникам, средам и пятницам заполняла карточки своим красивым почерком. А по вторникам и четвергам стирала пыль, потому что слой пыли на книге – признак постыдной небрежности и низости. Сперва она взялась обтирать их мокрой тряпочкой, но их корешки, почерневшие за долгие годы забвения, от влажности превращались в темную кашицу, что ухудшало положение вещей. Тогда Тере посоветовала, что лучше всего пользоваться пылесосом, а если нет такой возможности, то традиционной перьевой метелкой. Ей пришлось прибегнуть к традиционному способу, потому что спрашивать у сеньора Адриа, не найдется ли у него в хозяйстве пылесоса, ей не хватило духу. А на книгах, которые она сейчас обмахивала этой метелочкой, лежал толстенный слой пыли, от которого Виктории хотелось избавиться, не дожидаясь, пока он сам его заметит.

Сеньор Адриа был для нее загадкой. По всей вероятности, человек богатый; без всякого сомнения, одинокий. Он никогда не выходил из дома, вообще никогда, и все время читал, перебирал руками книги, заполнял карточки или рассматривал их; или же с нескрываемым удовольствием распаковывал посылки с новыми приобретениями – в большинстве своем потертыми, старыми, иногда очень старинными книгами. Книги его с ума сводили. Тони был помешан на сексе, а сеньор Адриа был помешан на книгах. Сегодня ей предстояло смахивать пыль, а значит, к вечеру она будет валиться с ног от усталости, с пересохшим горлом и носом, со вкусом пыли во рту, ведь в этом доме книжных полок видимо-невидимо, и пыли на них великое множество.

Она почувствовала, как за ее спиной он перелистывает страницы книги, стоящей на пюпитре, и подумала, что нельзя так жить: человек должен двигаться, дышать свежим воздухом, беседовать с друзьями, хотя бы сходить полакомиться чем-нибудь вкусненьким. А ему это не нужно.

Виктория спустилась со стремянки, на которую пришлось взгромоздиться, чтобы уделить внимание ВОСТОЧНОЙ ПОЭЗИИ. Краем глаза она заметила, если, конечно, не ошиблась, что сеньор Адриа за ней наблюдает. Но когда попыталась в этом удостовериться, убедилась, что он с головой погружен в книгу.

В первый день, когда он отворил ей дверь с привычным равнодушием, которое испытывал ко всему на свете, кроме книг, он спросил, сколько ей лет. Виктория ответила, что двадцать, и подумала, что ему она не подходит, потому что слишком молода; а работа ей была нужна, потому что они с Тони собирались пожениться следующей осенью. Оказалось, возраст не имел значения; как, впрочем, и отсутствие опыта. Скорее всего, то, что она едва не поступила в институт по специальности библиотечное дело, тоже было ему безразлично. Несомненно, выбор сеньора Адриа пал на нее из-за того, с какой деликатностью эта девушка отнеслась к книге, которую я без предупреждения протянул ей: она взяла ее нежно, почти любовно, так же, как Элиза из «Элизы Грант» Балли (изданной в Питтсбурге в 1833 году) взяла коробочку для рукоделия, получив известие о гибели своего возлюбленного. И по воле случая нам улыбнулось счастье, и оказалось, что пишет она изумительным почерком. Хорошо, что мне пришла в голову мысль найти себе помощницу, сам я не в силах справиться со всем.

Сегодня я надеюсь дочитать Voyage d’hiver (изданный в Лионе в 1902 году). Гастон Лафорг – в известном роде педант и высокопарен, но дал мне возможность добавить в картотеку шесть длинных цитат. В одной из них – изящнейшее размышление о природе искусства. Хотя о жизни Шуберта он знал ничтожно мало. А с завтрашнего дня меня ждет полное собрание сочинений Дарио Лонго (изданное на средства автора в Триесте в 1932 году), готовое порадовать приятными неожиданностями, в чем мне удалось убедиться, когда позавчера я впервые раскрыл его страницы разрезным ножом. Не следовало ей сегодня поручать ВОСТОЧНУЮ ПОЭЗИЮ, чтобы она не мешала мне сосредоточиться. Лучше бы попросить ее заняться СРЕДНЕЕВРОПЕЙСКИМИ МОРАЛИСТАМИ XVIII–XIX ВВ., прошло ровно столько же времени с тех пор, как она в последний раз приводила их в порядок.

Тут Виктории снова пришлось карабкаться по лестнице за тряпочкой, забытой на книгах жанра фу эпохи династии Хань[23], и в близком соседстве от сеньора Адриа оказались ее ягодицы, которые, по его мнению, были чрезвычайно схожи с ягодицами Андромахи, описанными в кембриджском издании, и сочетали в себе изобилие и умеренность. Наконец-то ушла, вздохнул он про себя и углубился в чтение, в то время как Виктория тихонько вышла из читального зала со своим ведром, тряпками, перьевой метелкой, стремянкой и Андромахиными ягодицами, удостоверившись, что сеньор Адриа все так же увлечен фолиантом о Шуберте, и зашагала по коридору, заставленному книгами, повторяя про себя: как же так, как же так; несколько дней назад он с упоением читал филологический словарь итальянского языка; а перед этим прочел The Emotions and the Will Александра Бэна[24] и парудней ходил как в тумане. Что же это за Бэн, удивлялась она. А мне какое дело, видал я его в гробу в белых тапочках, отвечал Тони, которого раздражало, что Виктория опять заговорила о работе, когда они вместе отдыхали. Он был уверен, что у сеньора Адриа просто с головой нелады, и точка. Виктория помалкивала, уже почти смирившись с тем, что с каждым днем им с Тони все сложнее достичь взаимопонимания. Ведь для того, чтобы Тони стал идеальным мужчиной, ему не хватает такого образования, любви к культуре, скромности и интеллектуальной любознательности, как у сеньора Адриа. Отчего же Тони настолько с ним не схож? На этот вопрос она ответить не умела. А еще ей было непонятно, почему в этом доме не было ни одной книги Магриса, Гарсия Маркеса, Гёте, Педроло, Гордера[25] или Манна. Почему сеньор Адриа читает Людвига Тика (Kaiser Octavianus)[26], Джузеппе Спаллетти (Saggio sopra la belleza)[27] или Жакоба Монфлери (L’cole de jaloux)?[28] Зачем он коллекционирует цитаты из этих авторов, но ни разу не купил ни единого томика Фолкнера? Как-то раз она наугад записала несколько названий, чтобы узнать, есть ли эти книги в городской библиотеке, но их там отродясь не бывало. Сама Тере, столько лет проработавшая в библиотеке, никогда о них слыхом не слыхивала. Никогда-никогда.

Кроме того, там был еще и чай. Не только книги, но и чай. Каждый день он выпивал шесть или семь кружек. То был зеленый чай, по его словам, напиток, умиротворяющий тело и бодрящий ум. Виктории было неведомо, что сеньор Адриа был любителем растительной пищи – при непременном условии, что его кулинарные предпочтения не мешали чтению. Этого она знать не могла: доступные ей сведения о нем ограничивались тем, что человек он был опрятный, платил исправно, включая дополнительную премиальную зарплату на Рождество, никогда не ворчал и редко вступал в разговоры, как будто осознавая, что в его возрасте в запасе остается слишком мало времени, чтобы тратить его впустую. И никогда не выходил из себя. Никогда. Идеальный мужчина, хотя и старше ее на тридцать лет.

Тут идеальный мужчина достал лупу и принялся разглядывать фотографию с эффектом сепии, на которой бесталанный автор биографии в дружеском окружении позировал для потомков возле могилы Шуберта. Сеньор Адриа навел лупу на надпись на постаменте памятника. SEINEM ANDENKEN DER WI…[29] Дочитать ее до конца было невозможно, потому что остаток надписи скрывался за правой ногой самодовольного Лафорга. Сеньору Адриа стало тошно от мысли, что этот человек загородил от него слова, разгадать которые до конца ему не удастся никогда в жизни. Он перелистнул страницу: на следующей иллюстрации с вечным эффектом сепии Лафорг с улыбкой указывал на дом, в котором умер композитор. На улице была слякоть, над головой угадывалось небо свинцово-серого цвета. Сеньор Адриа отложил книгу в сторону и позвал, Виктория, принесешь мне чаю, а Виктория, занятая КНИГАМИ О ПУТЕШЕСТВИЯХ. ЕВРОПА, откликнулась, иду, сеньор.

– Часами взаперти наедине с мужчиной, – заявил ей как-то Тони в один из тех дней, когда был особенно невыносим. Виктория обиженно ответила, что сеньор Адриа настоящий джентльмен, и не сочла нужным упомянуть, что по необъяснимой причине он время от времени засматривается на ее ягодицы, поскольку была уверена, что сеньор Адриа так же далек от людских страстишек, как ангел во плоти, и боготворила его за это. Узнай Тони про эти взгляды, он, без сомнения, взбесился бы и отправился к сеньору Адриа выяснять отношения, чего доброго, полез бы драться; сам-то он беззастенчиво глазел на нее с утра до вечера: в глубине души она гордилась тем, что его так к ней тянет, и иногда мечтала о том, чтобы на его месте был сеньор Адриа. Что же у Тони всегда только одно на уме? Почему ему даже в голову не приходит, что можно как-нибудь сесть и прочитать хоть одну книгу? Из книг как таковых у Тони был только телефонный справочник (часть первая и часть вторая). То густо, то пусто, думала Виктория. Ведь кажется, совершенно невозможно вообще никогда ничего не читать. Однако, похоже, для Тони нет ничего невозможного. Кроме того, чтобы внятно объяснить ей, чем он занимается по понедельникам вечером вот уже три недели подряд.