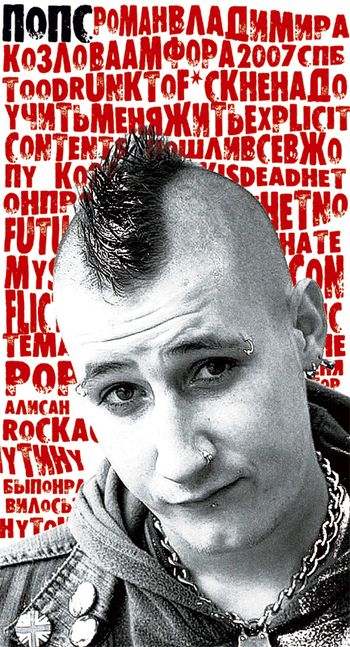

Попс Козлов Владимир

Читать бесплатно другие книги:

«Алмазная парочка получает приказ властелина найти два артефакта. Первый артефакт они нашли легко. Д...

«Встретив свою любовь, главный герой тут же ее теряет. Но со временем он сам становится хозяином дво...

Попасть в больницу, разбившись на мотоцикле, и лишиться памяти — участь отнюдь не завидная. Так чье ...

«... На безмятежной водной глади они были одни; на сотни километров вокруг не было ни души, только и...

Сокровенная тайна жизни – это тайна пола. Кто мы такие – «мужчины» и «женщины»? Почему наша близость...